Nationalparkbefürworter und Nationalparkgegner formieren sich

Schon vor seiner Gründung war der „Nationalpark“ also heftigem Gegenwind ausgesetzt. Zu den Gegnern zählte neben der Bayerischen Staatsforstverwaltung der „Bayerische Forstverein“, der „Bayerische Jagdschutzverband“ und der „Verein Naturschutzparke e.V.“. Letzterer befürchtete im Nationalpark eine Konkurrenz für seine Naturparke.

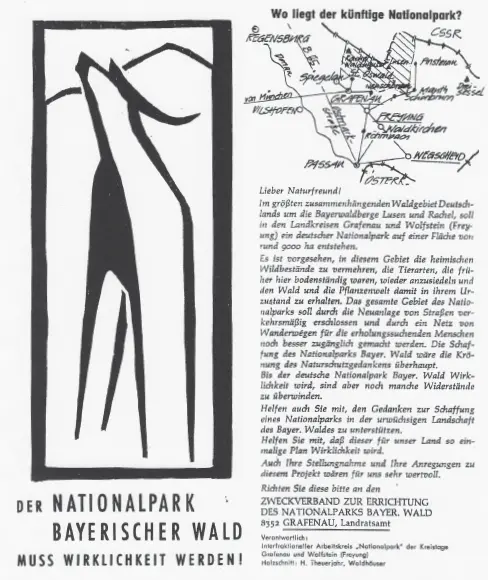

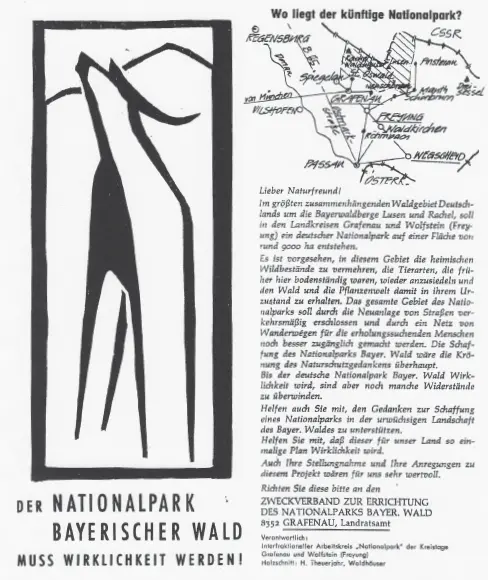

Die Befürworter gründeten am 6. Juli 1967 auf Anregung der Regierung von Niederbayern einen „Zweckverband zur Errichtung des Nationalpark Bayerischer Wald“. Mitglieder waren die Landkreise Grafenau, Wolfstein und Wegscheid, die Kreisstädte Grafenau und Freyung, sechs an den geplanten Nationalpark angrenzende Gemeinden, der „Bund Naturschutz in Bayern“ und die „Zoologische Gesellschaft Frankfurt“, deren Präsident Bernhard Grzimek war. Der Zweckverband erarbeitete in den folgenden Monaten ein Konzept für den Nationalpark und beantragte am 13. Dezember 1967 die Ausweisung eines mindestens 9.000 Hektar großen Gebietes um Rachel und Lusen als Nationalpark. Schon im November 1967 hatte der niederbayerische Bezirkstag die Ausweisung eines großräumigen Landschaftsschutzgebietes im Inneren Bayerischen Wald beschlossen. Ein Nationalpark könnte das Glanzstück dieses 75.000 Hektar großen Areals werden, argumentierten die Befürworter.

Werbefaltblatt des Zweckverbandes zur Errichtung des Nationalparks Bayerischer Wald aus dem Jahr 1966.

Im Mai 1968 empfing der Bayerische Landwirtschaftsminister Dr. Alois Hundhammer eine zwölfköpfige CSU-Delegation aus den Kreisverbänden Grafenau und Wolfstein, die sich für einen Nationalpark stark machten. Sie erreichten eine Weiterführung der Gespräche zwischen der Staatsregierung auf der einen und dem Zweckverband auf der anderen Seite. Zugrunde liegen sollte das seit Februar 1968 vorliegende „Gutachten zum Plan eines Nationalparks“ von Professor Dr. Wolfgang Haber, das sogenannte „Haber-Gutachten“.

Wo genau soll er liegen? Wie groß soll er sein? Wie soll er heißen? Nationalpark, Naturpark, Schutzgebiet? Im Rückblick hat man den Eindruck, der Nationalpark wäre bereits vor seiner Gründung beinahe totdiskutiert worden. Doch die Beharrlichkeit der Visionäre war größer. Und im entscheidenden Moment gab es politischen Rückenwind.

Der Wendepunkt: Dr. Hans Eisenmann wird Landwirtschaftsminister

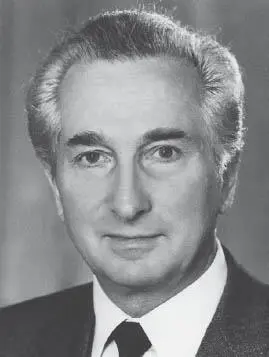

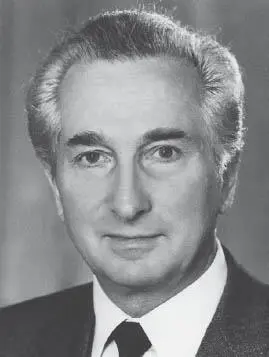

Mit der Ernennung von Dr. Hans Eisenmann zum Bayerischen Landwirtschaftsminister im Frühjahr 1969 nahmen die Auseinandersetzungen um den Nationalpark eine positive Wendung. Ein weiterer Visionär trat auf den Plan. Vom ersten Tag an und in den nun folgenden Jahren seiner Amtszeit stellte sich Minister Eisenmann immer wieder hinter die Nationalparkidee – und zwar nicht eines Nationalparks „light“, sondern eines Nationalparks, der diesen Namen auch verdient und der auch internationalen Maßstäben entsprechen sollte. Eisenmann brachte die Auseinandersetzung um den Nationalpark rasch zu einem guten Ende. Er wurde in den darauffolgenden Jahren auch zum Wegbereiter einer zeitgemäßen Forstpolitik. Die während seiner Amtszeit entwickelte Waldfunktionsplanung und das erste „Wald“-Gesetz in Bayern waren Meilensteine der deutschen Forstgesetzgebung.

Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann hat in den Anfangsjahren den Nationalpark Bayerischer Wald entscheidend vorangebracht.

Nationalpark im Bayerischen Wald wird beschlossen

Am 11. Juni 1969 war es soweit. Der Bayerische Landtag beschloss einstimmig (!) die Errichtung des Nationalparks Bayerischer Wald. Entscheidend dazu beigetragen hat Landwirtschaftsminister Eisenmann. Auf einer Pressefahrt im Mai 1969 in den Bayerischen Wald erklärte Minister Eisenmann, dass er dem Vorschlag, dort einen Nationalpark zu errichten, grundsätzlich positiv und ohne Voreingenommenheit gegenüber stünde. Der Träger des Nationalparks sollte der Freistaat Bayern sein. Es sollte eine Nationalparkverwaltung geschaffen und zusätzlich ein Gremium gebildet werden, dem Sachverständige, Vertreter der zuständigen Behörden und Körperschaften und Mitglieder des „Zweckverbandes zur Förderung des Projektes eines Nationalparks“ angehören.

Im Landtagsbeschluss wurde die Staatsregierung ferner aufgefordert, den Nationalpark entsprechend den Vorschlägen des „Gutachtens zum Plan eines Nationalparks“ von Wolfgang Haber zu errichten. Darin war im Gebiet zwischen Rachel und Lusen die Anlage von mindestens fünf Großwild-Schaugehegen für Rothirsche, Wildschweine, Bären, Wisente und Elche vorgesehen. Als Standorte wurden Neuhütte, Guglöd, Altschönau, Weidhütte und Glashütte vorgeschlagen. Die Gehege sollten nicht zu groß sein, damit Touristen die Tiere beobachten könnten. Außerdem steht im Gutachten, dass als frei lebendes Großwild neben Rotwild und Rehwild auch Gämsen und Mufflons im Park angesiedelt werden sollten. Damit sie dort gut leben könnten, sollten neue Wildwiesen angelegt und in geeigneten Tallagen Weichholzbestände gefördert werden.

In der Anlage zum Landtagsbeschluss wurde bestimmt, dass der Wald weiterhin naturgemäß gepflegt und die Holznutzung fortgesetzt werden sollte. Diese hätte sich aber den Erfordernissen des Parks unterzuordnen, etwa durch Erhöhung der Umtriebszeit. Die Erschließung des Gebietes durch Fahr- und Wanderwege sollte ebenfalls fortgesetzt und durch Reitwege ergänzt werden. Eine kleine Anzahl von Fahrwegen sollte für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben und an geeigneten Stellen weitere Parkplätze angelegt werden. Durch mindestens fünf Wald- und Wildlehrpfade sollten der Wald und die Tier- und Pflanzenwelt des Bayerischen Waldes dem Besucher näher gebracht werden. Dafür könnten auch die vorhandenen Naturschutzgebiete herangezogen werden.

Die Rechtsverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über die Errichtung des Nationalparks Bayerischer Wald trat am 1. August 1969 in Kraft. Es wurde festgelegt, dass das zu errichtende Nationalparkamt diesem Ministerium unmittelbar nachgeordnet werden und sein Sitz in Spiegelau sein sollte. In der Verordnung wurden dem Nationalparkamt folgende Aufgaben übertragen: Planung der Einrichtungen des Nationalparks Bayerischer Wald und ihre Koordinierung mit den Planungen und dem Betrieb der fünf örtlich zuständigen Forstämter. Die an der Nationalparkfläche beteiligten Staatsforstämter behielten die volle Zuständigkeit für die Forstwirtschaft und die Waldbehandlung. Durch die Rechtsverordnung wurde auch der „Nationalparkbeirat“ gegründet, dem insgesamt 22 Mitglieder angehörten.

Am 2. Oktober 1969 fand die erste Sitzung des „Nationalparkbeirates“ unter Vorsitz von Minister Eisenmann statt. Übereinstimmend wurde festgelegt, dass das Nationalparkgebiet 10.160 Hektar umfassen sollte. Südgrenze war die heutige Nationalparkstraße zwischen Spiegelau und Mauth. Auf Antrag des „Nationalparkzweckverbandes“ wurde dann die Nationalparkgrenze bereits 1970 über die Straße hinaus an die Staatswaldgrenze nach Süden verlegt und der Kleine Rachel einbezogen. Damit wurde das Gebiet auf 13.000 Hektar erweitert.

Ein Naturpark erhält den Namen Nationalpark

Abschließend muss allerdings noch einmal zusammenfassend daran erinnert werden, dass Wolfgang Haber in seinem Gutachten, welches er im Auftrag des „Deutschen Rates für Landespflege“ erarbeitete und das die fachliche Grundlage für den Landtagsbeschluss war, forderte, dass eine bestmögliche touristische Nutzung des Gebietes erzielt werden sollte. Sowohl größere Besucherströme als auch einzelne Ruhesuchende und wildbeobachtende Wanderer sollten auf ihre Kosten kommen und dem Gebiet eine dauerhafte Beliebtheit sichern. Wörtlich heißt es im Gutachten: „ Sobald ein Naturschutzgebiet dem Fremdenverkehr erschlossen werden soll, sei es als Nationalpark oder unter anderem Namen, ist ein Vollnaturschutz weder durchführbar noch sinnvoll.“

Читать дальше