Lustig ist es, als Tante Ursula und ich diese Geschichte für Caspar noch einmal aufwärmen. Am nächsten Tag verlassen wir Málaga, um mit der Fähre nach Marokko weiterzureisen. Ursula wünscht uns besorgt alles Gute – irgendwie, glaube ich, hat sie uns ins Herz geschlossen. Als die Fähre in den Hafen einläuft, stellen wir uns den Grenzformalitäten. Einige Deutsche, die vor uns dran sind, werden von den Grenzern abgewiesen, weil sie in ihren Pässen ein marokkanisches und ein algerisches Visum haben. Da beide Länder noch immer um ihre Ansprüche auf Spanisch-Sahara kämpfen, lassen die Marokkaner niemanden ins Land, der in seinem Pass auch ein algerisches Visum hat. Wir haben uns deswegen das jeweilige Visum in zwei verschiedene Reisepässe stempeln lassen.

Unsere erste Station in Marokko ist Fes. Die Altstadt ist so, wie man sie sich in einem orientalischen Märchen vorstellt. Enge Gassen, in denen gehandelt und gegessen wird. Teehäuser, geschäftige Basare. Und Fes hat einen sehr gepflegten Campingplatz, auf dem wir unser Zelt aufschlagen, mit einem grünen Rasen, der so dick ist wie ein Teppich. Etliche Rucksacktraveller campieren hier, Marokkofahrer und auch ein paar Jungs, die ihren Peugeot 504 verkaufen wollen. Caspar baut den Benzinkocher auf, wir wollen kochen. Dieser Benzinkocher hat den Vorteil, dass man ihn mit ganz normalem Benzin betreiben kann. Damit das Ding brennt, muss man erst einmal mit einer kleinen Pumpe, die am Kocher fest installiert ist, einen Innendruck erzeugen. Dann dreht man das Ventil auf, das Benzin entweicht unter hohem Druck gasförmig und brennt dann wie bei einem Propangaskocher. Dabei wird der Kocher richtig heiß, sodass das Benzin weiter im gasförmigen Aggregatzustand bleibt, wenn es durch die Düse tritt. Caspar pumpt. Flucht, weil die kleine Hightechpumpe klemmt. Und reißt den Hebel ab. Nachdenklich betrachtet er den Hebel in seiner Hand, und ich spüre, wie er überlegt: ohne Pumpe kein Gas, ohne Gas kein Feuer. Ohne Feuer keine Nudeln. Heute nicht. Auf der ganzen Reise nicht. Wochenlang ohne Nudeln – ein schrecklicher Gedanke. Ich gehe zu meinem Motorrad und zapfe einen halben Liter Benzin in eine leere Konservendose. Caspar schaut mich fragend an. »Wir müssen Druck auf den Kessel bringen«, sage ich, »und dafür müssen wir ihn nur ein bisschen heiß machen.« – »Hhhmmhh«, sagt Caspar, »das könnte funktionieren«, schaut dabei aber ein bisschen unentschlossen. Ich drehe das Ventil auf, kippe die Dose mit dem Sprit über den Kocher, werfe ein Streichholz hinterher. Rumms macht es, und der Kocher geht mit einem Schlag meterhoch in Flammen auf. Panik breitet sich aus, rund um uns geht’s zu, als hätte jemand in ein Wespennest gestochen. Unsere Nachbarn beginnen hastig, ihr Zelt abzubauen, alles bringt sich in Sicherheit. Caspar und ich schauen uns an, sagen nichts, denken aber das Gleiche: Entweder es klappt, oder es zerreißt den Kocher. Sicherheitshalber treten auch wir ein paar Schritte zurück. Und siehe da, es fängt an zu zischen, aus dem Ventil drückt schon das Gas, entzündet sich zu einer blauen, kreisförmigen Flamme, obwohl der ganze Kocher noch lichterloh brennt – und nach ein paar Minuten setzen wir den Nudeltopf auf. Entwarnung auf dem Zeltplatz. Und Kopfschütteln. Während wir unsere Nudeln mampfen, beschließen wir, das »Anzünderitual« – mit dem wir dann entlang unserer Route wochenlang Angst und Schrecken verbreiten – fortzuführen, bis irgendwann der Kocher den Geist aufgibt. Überhaupt, dieser Kocher: Tage später sitzen wir gemütlich auf unseren Kanistern, kochen Nudeln. In Unterhosen und offenen Motorradstiefeln. Caspar nimmt den Topf vom Kocher, drückt halb den Deckel drauf und versucht das Wasser abzukippen. Stolpert und kippt mir den ganzen Topf voll kochender Nudeln in den Stiefel, in dem mein Fuß wie in einem nach oben gedrehten Regenschirm steckt. Ich springe auf wie von der Tarantel gestochen, versuche den Stiefel loszuwerden. »Jetzt jammer nicht so«, sagt Caspar, als er mir später die Salbe auf die hühnereigroßen Brandblasen streicht.

Wir fahren weiter nach Osten und passieren bei Quida die Grenze nach Algerien. An der Küste finden wir einen wunderbaren menschenleeren Abschnitt und campieren dort. Abwechselnd halten wir die Nacht über Wache an unserem Camp und brechen auf, als die Sonne aufgeht.

Am Abend sind wir in Algier. Da wir keinen Schlafplatz finden, fragen wir auf einer Polizeistation nach, ob wir dort übernachten dürfen. Nach einem kleinen Plausch und einigen angebotenen und angenommenen Zigaretten ist das kein Problem. Am nächsten Tag machen wir einige Besorgungen, einer ist unterwegs, der andere bleibt bei den Motorrädern. Algerien ist 1979 ein sozialistisches Land, die Mangelwirtschaft ist überall offensichtlich. Wir finden Reis, Datteln, rote Soße in Dosen – die sich allerdings später als ungenießbar herausstellt. Noch nie habe ich eine solche Leere in einem Geschäft gesehen; da sind Konservendosen wie Preziosen in einem ansonsten leeren Regal aufgereiht. Ich bin ein Kind des Westens, entstamme einer Überflussgesellschaft, in der alles immer und jederzeit verfügbar ist. Nachdenklich brechen wir schließlich auf, fahren bis tief in die Dunkelheit hinein und suchen uns dann einen Schlafplatz.

Am nächsten Morgen sehen wir, dass wir in der Dunkelheit die fruchtbare Landschaft südlich von Algier verlassen und es schon bis in die Wüste geschafft haben. Staunend schaue ich über die weite Ebene, durch die sich das dunkle Asphaltband zieht.

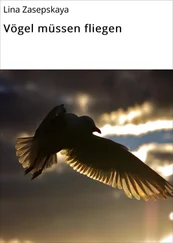

Angekommen: Atlantikküste Westafrika. [Foto: Dr. Caspar Thierfelder]

Tagelang geht es durch diese eintönige Landschaft. Es gefällt mir, weil man wie auf dem Meer bis zur Krümmung des Horizontes schauen kann, ohne dass ein Zaun oder eine Siedlung die Sicht verbaut. Nach 2.000 Kilometern Straße erreichen wir das Hoggar-Gebirge und Tamanrasset. In Abdullahs »Sahara Bar« finden wir einen Platz für unser Zelt und einen vertrauenswürdigen Wächter. Wir lassen unser Gepäck bei Abdullah und unternehmen Ausflüge rund um die Stadt, bis hoch in die Einsiedelei Assekrem, weit oben in der unendlichen Einsamkeit dieses Wüstengebirges.

Frei von Last und Gepäck probieren wir Methoden aus, um besser durch Weichsand zu kommen. Die beste scheint zu sein: so schnell wie möglich. Das tut zwar in den Knochen und wegen der Belastung für die Maschinen auch in der Seele weh, aber je höher die Geschwindigkeit, desto seltener bleiben wir im Sand stecken. Als wir den Trick am nächsten Tag mit den beladenen Maschinen probieren, ist das schon weitaus schwieriger. Immer wieder graben wir uns im Flugsand ein und stürzen. Es ist eine elende Plackerei, die beladenen Motorräder wieder aufzurichten, noch dazu bei gleißender Sonne und sicherlich 50 Grad – im nicht vorhandenen Schatten.

Endlos lange Weichsandfelder. Immer wieder graben sich unsere Maschinen ein … [Foto: Dr. Caspar Thierfelder]

… bis wir lernen, wie es geht. [Foto: Dr. Caspar Thierfelder]

Doch wir merken, dass die Erfahrungen sich auszahlen, fahren jetzt schneller. Die Stürze werden weniger, dafür aber, wenn es uns umwirft, härter. Das muss dann auch Caspar spüren: Er gerät in eine Bodenwelle und wird aus ihr herauskatapultiert, überschlägt sich, kann sich aber vom Motorrad lösen, um nicht von sieben Zentner Stahl und Gepäck erschlagen zu werden. So bleibt es bei ein paar Schrammen, aber sein Motorrad müssen wir einen Tag lang reparieren. Nur den Lenker, den wagen wir nicht gerade zu biegen, aus Angst, ihn abzubrechen. So muss Caspar die folgenden 500 Kilometer bis Agadez in gebückter Haltung fahren.

Читать дальше