Erstens – die Zunahme der Individualisierung: Erst seit den 1960er Jahren bezeichnet die Privatisierung im Bereich der Religion die Tendenz, dass sich Religion mit ihren Themen immer mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse des Individuums bezieht. Mit dieser neuartigen Entwicklung sind zwei Tendenzen verbunden: Zum einen verlagern sich die traditionellen Themen des religiösen Kosmos – Himmel, Hölle, Fegefeuer – auf die Anliegen und Fragen des privaten Lebens: das persönliche Glück, die individuelle Erfüllung, die subjektive Erfahrung, der gesunde Körper. Zum anderen unterliegt die Religion damit zunehmend der Tendenz, dass sie ihre soziale Gestalt verliert und zu einem individualistischen Kult wird. Also geht mit der strukturellen Individualisierung eine Auskoppelung des einzelnen Menschen aus den traditionellen sozialen Verbänden einher.

Zweitens – das Streben nach Ganzheitlichkeit: Je mehr das moderne Leben in immer kleinere Funktionseinheiten zerfällt, umso mehr regt sich ein Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit. Wer aus finanziellen Gründen gleichzeitig mehrere Jobs erledigen muss, wer sich von einer Praktikumsstelle zur nächsten hangelt oder sein Berufsleben mit aufeinander folgenden Zeitverträgen bestreitet, hat ein hohes Bedürfnis nach allem, was einen übergreifenden Lebenszusammenhang erleichtert. Diese Menschen sehnen sich danach, ihr modernes Leben in ein verbindendes Ganzes einzubetten. Die Eröffnung eines solch konzentrierenden Horizonts, in den religiöse Lebens- und Deutungsmuster integriert sein können, erleben viele Menschen als hilfreich. Mit einer derart übergeordneten Perspektive halten sie die Einzelsegmente ihrer Alltagsbiografie zusammen und ordnen sich in einen größeren sozialen, ökologischen oder religiösen Zusammenhang ein.

Drittens – die Abkehr von den Institutionen: Tatsächlich fällt seit einigen Jahrzehnten auf, dass die Religion ihre Form verändert. Als Folge davon, dass sich die Religion zunehmend in den privaten Bereich verlagert, treten die Kirchen in Deutschland vermehrt als Anbieter von Dienstleistungen auf. Während den Kirchen und ihren Repräsentanten also die Möglichkeit verloren geht, auf die Werte, Einstellungen und Lebensformen ihrer Mitglieder Einfluss zu nehmen, treten sie umso mehr mit Serviceleistungen öffentlich in Erscheinung: mit Riten für die einschneidenden Situationen des Lebens bis hin zu Beratungs- und Therapieangeboten. Freilich darf auch die angesprochene Angebotspalette nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Menschen die von den Kirchen inserierten Leistungen lieber bei anderen Sinnanbietern abrufen.

3. Ziel: Das Aufspüren von religiösem Leben in unserer Gesellschaft

Die Fallbeispiele dieses Buches vermitteln ein vielfältiges Bild davon, wie der Rückgriff auf Religion auch heutzutage unterstützt: bei der Begründung von Gemeinschaftsbildung und sozialer Integration, bei der Bewältigung von Ängsten und Traumata, bei der Verarbeitung von schweren Schicksalsschlägen, in der Konfrontation mit Ungerechtigkeiten und Leiden oder bei der Entscheidung zugunsten von Widerstand und Auflehnung gegen gesellschaftliches Unrecht und soziale Ungerechtigkeit. Hier greifen Menschen auf heilige Texte und lebenspendende Gebräuche zurück. Sie orientieren sich an spirituellen Virtuosen und entwickeln Halt gebende Liturgien.

„Die womöglich von der Tradition abgekoppelten religiösen Elemente, die noch in der Kultur kursieren, können neu zusammengemischt werden, sodass auch neue religiöse Inhalte entstehen können, die sich an die geänderten Lebensverhältnisse anpassen.“ 8Diese religionssoziologische Einsicht ruft die Leitfrage dieses Buches nochmals in Erinnerung: Wie wirken sich die gesellschaftlich „angesagten“ Veränderungen (Individualisierung, Ganzheitlichkeitsstreben, Institutionendistanzierung) auf die „gelebte Religion“ in Deutschland im dritten Jahrtausend aus?

Das Buch setzt bei gesellschaftlichen Schlüsselphänomenen an, also bei Ereignissen, Institutionen, Personen, Praktiken und Zeichen, die im gesellschaftlichen Leben der Bundesrepublik Deutschland jüngst Aufmerksamkeit bekommen haben und denen auf je unterschiedliche Weise auch eine religiöse Dimension eigen ist. Fünf gesellschaftliche Phänomene beziehen sich auf den Umgang mit dem Leben, mit der Lebendigkeit, während sich die übrigen fünf dem Umgang mit dem Tod und dessen Deutung widmen.

Entsprechend handelt der erste Teil des Buches unter der Überschrift „… mitten im Leben“ von der Erschließung des seit einigen Jahren höchst populären Pilgerns, von der Interpretation der Liebesschlösser, von den Reaktionen auf die Rücktritte von Margot Käßmann und Walter Mixa, von der Entschlüsselung jenes Erfolgs, der dem christlichen Bestsellerautor und Mönch Anselm Grün seit Jahren beschert ist, sowie vom Entstehen der gesellschaftlich einflussreichen – und im Dienste des Lebens stehenden – Hospizbewegung.

Auch der zweite Teil des Buches unter der Überschrift „Vom Tod umfangen …“ fragt nicht zuletzt nach der gemeinschaftlichen und der individuellen Bedeutung religiöser Interpretamente in der jüngsten Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland. So analysiert dieser Buchteil den öffentlichen Umgang mit dem Tod von Papst Johannes Paul II. († 2005), die auch medial intensiv thematisierte Selbsttötung des deutschen Fußballnationaltorwartes Robert Enke († 2009), die große Attraktivität von Unfallkreuzen am Straßenrand, die auch rituell gestaltete Trauer um die Opfer der Loveparade von Duisburg (2010) sowie den Umgang mit verstorbenen Haustieren.

Im Anschluss an die zehn Fallstudien fasst der abschließende „Epilog“ den Einfluss von Individualisierung, Ganzheitlichkeitsstreben und Institutionendistanzierung auf das religiöse Leben innerhalb der Gesellschaft zusammen. Dieses Ergebnis bietet denen eine Orientierungshilfe, die religiöse Ausdrucksweisen im persönlichen wie im öffentlichen Leben tiefer verstehen wollen oder die in unserer Gesellschaft für religiöses Leben in Deutung und Praxis gestaltend einstehen.

Es sei ausdrücklich angefügt, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu früh ist, um den Blick vom Christentum als Referenzpunkt auf andere Religionen auszuweiten. Eben diese Tendenz zeigen auch die Meinungsmacher und Elitejournalisten in ihrem aktuellen Umgang mit dem Thema „Religion in Deutschland“: „Bei ihrer Bestimmung des ,Religiösen‘ bleiben sie alle – in Anknüpfung oder Widerspruch – auf das Christentum und die in den christlichen Kirchen institutionalisierte Religion bezogen.“ 9Tatsächlich lässt sich die bundesrepublikanische Gesellschaft aktuell immer noch dritteln in Katholiken, Protestanten und Menschen ohne Mitgliedschaft in einer religiösen Institution. Die Informationen des Zensus von 2011, in den auf Drängen der Kirchen in Deutschland auch Fragen nach der religiösen Organisiertheit und nach der religiösen Haltung der Menschen aufgenommen worden sind, liegen gegenwärtig noch nicht vor. So bleibt vorerst unklar, inwieweit nichtchristliche Religionen in Deutschland bereits „eingewurzelt“ und deutungsprägend sind.

I. „… mitten im Leben“

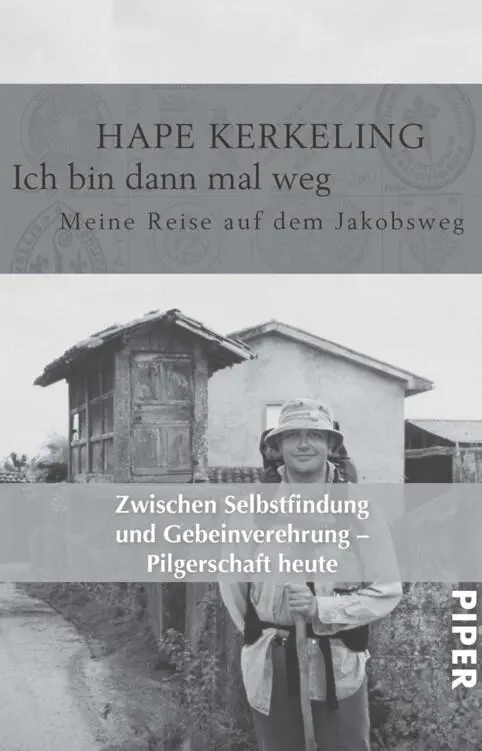

1. Zwischen Selbstfindung und Gebeinverehrung – Pilgerschaft heute

Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg, 2006 Piper Verlag GmbH, München

Auf den Buchcovern ihrer Erfahrungsberichte sind sie zu sehen: Pilger von heute in zünftigen Wanderschuhen, mit einer Jeans und einem Anorak, mit einem Rucksack auf dem Rücken und manchmal mit einem Wanderstab in der Hand, allein oder zu mehreren, unter blauem Himmel oder unter düsteren Wolken, meist in einer urtümlichen Landschaft oder vor einer Kirche. Sie betrachten das Pilgern als ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben. – Dieses Buchkapitel handelt vom Pilgern als Ausdrucksweise der „gelebten Religion“. Es geht darum, inwieweit sich auch im aktuellen Pilgerboom die zunehmende Individualisierung, das vermehrte Ganzheitlichkeitsstreben und die wachsende Institutionendistanzierung zu erkennen geben. Ihren Ausgang nehmen die folgenden Überlegungen bei der provozierenden Frage: „Wo ist Hape Kerkeling?“

Читать дальше