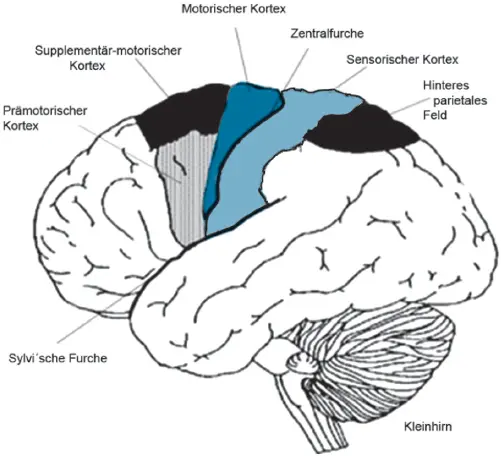

Großhirn und Zwischenhirn: Das Großhirn wird beidseits in vier Lappen eingeteilt: Stirn-, Scheitel-, Schläfen- und Hinterhauptslappen. Die Hirnwindungen (Gyri) haben eine symmetrische Architektur. Von den trennenden Rinnen (Sulci) sind zur Orientierung besonders die Zentralfurche und die Sylvische Furche wichtig. Das darunterliegende Zwischenhirn besteht aus dem Thalamus, dem Hypothalamus und der Hypophyse.

Brücke und Kleinhirn: Die Brücke (Pons) und das Kleinhirn (Zerebellum) bilden eine funktionelle Einheit. Das Kleinhirn ist in sehr feine Falten gegliedert und hat annähernd so viele Neuronen wie das Großhirn. Die Großhirnschenkel und der dicke Beginn des Rückenmarks (Medulla oblongata) bilden den Hirnstamm. Dort verlaufen auf- und absteigende Bahnen und entspringen die Hirnnerven. Dies sind Nerven, die direkt aus dem Gehirn kommen.

Kern: Als Kern (Nukleus) bezeichnet man dichte Ansammlungen von Neuronen, die als Umschaltstelle und Verbindung zwischen verschiedenen Hirnzentren dienen. Das netzartige Kerngebiet der Formatio retikularis hat vielfältige unbewusste Funktionen: Steuerung von Kreislauf und Atmung, Schmerz, Emotionen, Harnblasensteuerung, Anteile der Bewegungssteuerung und der Aufmerksamkeitssteuerung.

Aufbau des Neurons

1. Nervenzellkörper

2. Ausläufer:

Dendrit: kurz und verzweigt; zuführende Fortsätze nehmen die ankommende Erregung auf und leiten sie zum Nervenzellkörper. Axon: wegführender Fortsatz, leitet die Erregung vom Nervenzellkörper fort; entspringt im Zellleib und zieht als Fortsatz zu anderen Nervenzellen oder zu einem Muskel

Synapse: Umschaltstelle für die Erregungsübertragung von einer Nervenzelle auf eine zweite oder von einer Nervenzelle auf ein Erfolgsorgan. Die Erregungsübertragung erfolgt durch chemische Überträgerstoffe (Transmitter)

Markscheidenzellen: Zellen, die Mark (Myelin) bilden

Schnürring: Einschnürung zwischen zwei Markscheidenzellen

Leitungsrichtung von Nervenfasern:

1. afferent: von der Peripherie zum Gehirn und Rückenmark, z. B. sensible Nervenfasern, die Reize von einem Sinnesorgan an das ZNS vermitteln

2. efferent: vom ZNS zum peripheren Nervensystem

Alles-oder-nichts-Gesetz: Als Antwort auf einen Reiz kommt entweder ein vollständiges oder gar kein Aktionspotenzial. Ausschlaggebend ist, ob der Reiz über dem Schwellenwert liegt. Nach einer Reizung bleibt der Nerv für eine bestimmte Zeit unerregbar (refraktär). Die Stärke des Reizes wirkt sich auf die Anzahl der Aktionspotenziale pro Zeiteinheit aus. Neuronengruppen können die Stärke einer Reizantwort über die Zahl der erregenden oder hemmenden Synapsen modulieren.

Der periphere Nerv: In einem peripheren Nerv laufen mehrere Nervenfasern, die von Markscheiden umhüllt sind. Er enthält afferente und efferente Nervenfasern, teilt sich mehrfach auf oder vereinigt sich mit anderen Nerven. Die über die Schnürringe springende Erregung pflanzt sich schneller fort als bei marklosen Axonen, an denen die Erregung kontinuierlich entlangläuft.

Carter, R. (2019). Das Gehirn. München: Dorling Kindersley.

Faller, A. & Schünke, G. (2016). Der Körper des Menschen. Stuttgart: Thieme.

Huch, R. & Jürgens, K. (2019). Mensch, Körper, Krankheit. München: Urban & Fischer.

Motorik bedeutet sowohl Bewegung als auch Haltung. Haltung und Bewegung werden vom zentralen und vom peripheren Nervensystem gesteuert und kontrolliert, teils bewusst und teils unbewusst.

Zu Beginn sollen einige Begriffe erläutert werden. Die vom Zentralnervensystem (ZNS) kontrollierte, bewusste Bewegung ist die Willkürmotorik. Als Körpermotorik bezeichnet man die Koordination der Haltung und Bewegung von Rumpf und Extremitäten. Unter Handmotorik versteht man die Handgeschicklichkeit und die Koordination der Fingerbewegungen. Statomotorik meint die Regulierung von Gleichgewicht, Aufrichtung und Gang.

Motorik ist eingebettet in ein System, das sich gegenseitig beeinflusst und kontrolliert. Dazu gehören das motorische, das sensible und das vegetative System. Diese drei Systeme haben unterschiedliche Aufgaben.

• Motorisches System

Steuerung der Willkürbewegungen und der reflektorischen, unbewussten Anpassung der Muskelaktivitäten an die äußeren Bedingungen.

• Sensorisches System

Erfassung und Verarbeitung (taktil-kinästhetische Wahrnehmung) von Signalen der Sinnesorgane in der Muskulatur, den Sehnen und den Gelenken an die Gehirnzentren, evtl. mit Bewusstwerdung.

• Vegetatives (autonomes) System

Koordination und Anpassung der Tätigkeit der inneren Organe (Atmung, Herz und Kreislauf, Verdauung, Blase). Es arbeitet »autonom«, also ohne bewusste Kontrolle.

Die Sensorik ist das System des Fühlens und der Körperwahrnehmung. Betrachten wir beide Systeme, Motorik und Sensorik, als eine Einheit, in der das eine System ständig Informationen des anderen Systems verarbeitet und rückmeldet, so sprechen wir von Sensomotorik (auch  Kap. 11). Die Steuerung der Motorik ist jedoch nicht allein Aufgabe des taktil-kinästhetischen Systems, sondern es sind auch Teilbereiche der visuellen Verarbeitung, der Hörverarbeitung und des Gleichgewichtssystems beteiligt. Denken wir hingegen vor allem an ein Zusammenwirken von Motorik mit der psychischen und kognitiven Entwicklung, so sprechen wir von Psychomotorik.

Kap. 11). Die Steuerung der Motorik ist jedoch nicht allein Aufgabe des taktil-kinästhetischen Systems, sondern es sind auch Teilbereiche der visuellen Verarbeitung, der Hörverarbeitung und des Gleichgewichtssystems beteiligt. Denken wir hingegen vor allem an ein Zusammenwirken von Motorik mit der psychischen und kognitiven Entwicklung, so sprechen wir von Psychomotorik.

Der unbewusste Antrieb zu einem Bewegungsablauf geht von subkortikalen, also unter der Hirnrinde gelegenen Motivationsarealen im Stirnhirn und im limbischen System aus. Das limbische System hat eine besondere Bedeutung bei der Verarbeitung von Emotionen und bei Gedächtnisleistungen. Emotionen sind ja oft ein wichtiger Antrieb für Bewegungsleistungen (ausführlich dazu  Kap. 15). Automatisierte Bewegungen wie Hüpfen und Fahrradfahren werden anfangs bewusst erlernt, später unbewusst gesteuert.

Kap. 15). Automatisierte Bewegungen wie Hüpfen und Fahrradfahren werden anfangs bewusst erlernt, später unbewusst gesteuert.

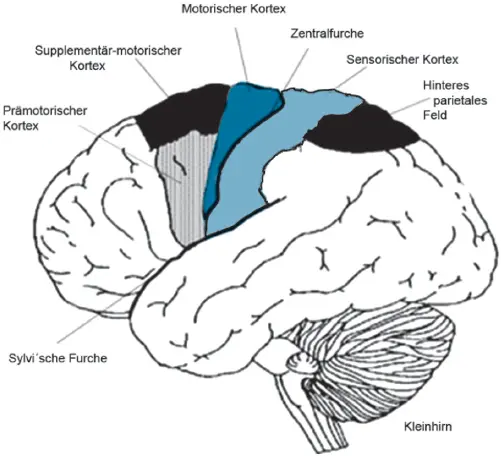

Abb. 2.1: Großhirnareale der motorischen Steuerung

Bewusste Bewegungsmuster wie z. B. das Ausweichen vor einem Hindernis werden im supplementär-motorischen Kortex und im prämotorischen Kortex geplant (  Abb. 2.1). Das detaillierte Bewegungsprogramm entsteht in einem Zusammenwirken von supplementär-motorischem Kortex, Basalganglien (das sind große Kerngebiete unterhalb der Hirnrinde) und Kleinhirn.

Abb. 2.1). Das detaillierte Bewegungsprogramm entsteht in einem Zusammenwirken von supplementär-motorischem Kortex, Basalganglien (das sind große Kerngebiete unterhalb der Hirnrinde) und Kleinhirn.

2.1 Das pyramidale System

Die Aktivierung der Bewegung ist Aufgabe der Pyramidenzellen des motorischen Kortex, einer Hirnwindung, die vor der großen Zentralfurche liegt (Gyrus präzentralis). Die Pyramidenzellen sind große Neurone mit einem fast dreieckigen Zellkörper. Die Steuersignale der Pyramidenzellen werden nun über die Pyramidenbahn in das Rückenmark weitergeleitet (  Abb. 2.2). Die Pyramidenbahn wird von den absteigenden Axonen der Pyramidenzellen gebildet. Ihren Namen hat sie wohl aber nicht durch diese charakteristisch geformten Zellen, die es auch in anderen Bereichen des Großhirns gibt, sondern von der länglichen Vorwölbung, die die Bahn im verlängerten Rückenmark verursacht (pyramis = Kegel). Die meisten Axone kreuzen im verlängerten Mark (Medulla oblongata) auf die Gegenseite. Die anderen steigen ungekreuzt ab. Die Fasern, die aus der motorischen Rinde der linken Hemisphäre stammen, kommen im rechten Anteil des Rückenmarks an und umgekehrt. Im Rückenmark erreichen sie diejenigen Segmente, für deren Steuerung sie zuständig sind, z. B. liegen die Segmente für die motorische Steuerung der Arme im Rückenmark der Halswirbelsäule und die Segmente für die Steuerung der Beine im Rückenmark der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Die Axone der Pyramidenbahn enden an den Neuronen des peripheren Nervs. Dort werden sie auf die peripheren Nerven umgeschaltet. Diese Neuronen, die die Verbindung zu den Muskelfasern herstellen, heißen Motoneurone und sind über den peripheren Nerv, der das Rückenmark und die schützende Wirbelsäule verlässt, mit den entsprechenden Muskelfasern verbunden. Der periphere Nerv zieht in den Gliedmaßen oder am Rumpf entlang zu den beteiligten Muskeln.

Abb. 2.2). Die Pyramidenbahn wird von den absteigenden Axonen der Pyramidenzellen gebildet. Ihren Namen hat sie wohl aber nicht durch diese charakteristisch geformten Zellen, die es auch in anderen Bereichen des Großhirns gibt, sondern von der länglichen Vorwölbung, die die Bahn im verlängerten Rückenmark verursacht (pyramis = Kegel). Die meisten Axone kreuzen im verlängerten Mark (Medulla oblongata) auf die Gegenseite. Die anderen steigen ungekreuzt ab. Die Fasern, die aus der motorischen Rinde der linken Hemisphäre stammen, kommen im rechten Anteil des Rückenmarks an und umgekehrt. Im Rückenmark erreichen sie diejenigen Segmente, für deren Steuerung sie zuständig sind, z. B. liegen die Segmente für die motorische Steuerung der Arme im Rückenmark der Halswirbelsäule und die Segmente für die Steuerung der Beine im Rückenmark der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Die Axone der Pyramidenbahn enden an den Neuronen des peripheren Nervs. Dort werden sie auf die peripheren Nerven umgeschaltet. Diese Neuronen, die die Verbindung zu den Muskelfasern herstellen, heißen Motoneurone und sind über den peripheren Nerv, der das Rückenmark und die schützende Wirbelsäule verlässt, mit den entsprechenden Muskelfasern verbunden. Der periphere Nerv zieht in den Gliedmaßen oder am Rumpf entlang zu den beteiligten Muskeln.

Читать дальше

Kap. 11). Die Steuerung der Motorik ist jedoch nicht allein Aufgabe des taktil-kinästhetischen Systems, sondern es sind auch Teilbereiche der visuellen Verarbeitung, der Hörverarbeitung und des Gleichgewichtssystems beteiligt. Denken wir hingegen vor allem an ein Zusammenwirken von Motorik mit der psychischen und kognitiven Entwicklung, so sprechen wir von Psychomotorik.

Kap. 11). Die Steuerung der Motorik ist jedoch nicht allein Aufgabe des taktil-kinästhetischen Systems, sondern es sind auch Teilbereiche der visuellen Verarbeitung, der Hörverarbeitung und des Gleichgewichtssystems beteiligt. Denken wir hingegen vor allem an ein Zusammenwirken von Motorik mit der psychischen und kognitiven Entwicklung, so sprechen wir von Psychomotorik.