Während im Modell des allgemeinen Gleichgewichts davon ausgegangen wurde, dass sich die einzelnen Unternehmen als Preisnehmer verhalten, da sie nur einen geringen Anteil am gesamten Markt haben, ist diese Annahme bei Unternehmen, die gegenüber dem gesamten Markt eine signifikante Größe haben, nicht gerechtfertigt. So sieht sich ein Monopolist als alleiniger Anbieter eines Gutes der gesamten Marktnachfrage gegenüber. Da ein reines Monopol definitionsgemäß weder aktuellem noch potentiellem Wettbewerb ausgesetzt ist, hat es die Möglichkeit, jeden beliebigen Punkt auf der Nachfragefunktion durch eine entsprechende Preis- oder Mengenpolitik zu realisieren.35 Der Monopolist kann entweder einen bestimmten Preis für sein Produkt fordern und die Konsumenten werden dann die durch die Nachfragefunktion bei diesem Preis determinierte Menge abnehmen oder er kann eine bestimmte Menge produzieren, wobei sich auf dem Markt ein Preis derart bilden wird, dass die hergestellte Menge gerade abgesetzt werden kann.36 Anders als in einem Markt mit vollkommener Konkurrenz kann also ein Monopolist durch sein Verhalten den Marktpreis entweder direkt (durch eine Preissetzung) oder indirekt (über die hergestellte Menge) beeinflussen. Wenn er eine größere Menge seines Produktes am Markt absetzen möchte, dann kann er dies nur, wenn er bereit ist, einen geringeren Preis für sein Produkt zu akzeptieren.37 Würde er seine Herstellungsmenge reduzieren, dann könnte er dadurch den Preis in die Höhe treiben. Es stellt sich daher die Frage, welchen Preis ein Monopolist verlangen bzw. welche Menge er herstellen sollte, um seinen Gewinn zu maximieren.

Wenn der Monopolist seine Angebotsmenge erhöht, dann treten insgesamt drei Effekte auf: Erstens führt die größere Angebotsmenge aufgrund der fallenden Nachfragefunktion zu einem geringeren Preis, zweitens kann er eine größere Menge verkaufen und drittens verursacht die größere Angebotsmenge zusätzliche Kosten. Bietet der Monopolist eine weitere Einheit von seinem Produkt an, dann wird der Preis, den er für sein Produkt erzielen kann, etwas sinken, wobei der geringere Preis nicht nur für die zusätzliche, die so genannte marginale Einheit gilt, sondern auch für alle anderen, bereits hergestellten Einheiten, die so genannten inframarginalen Einheiten.38 Allerdings setzt der Monopolist auch eine zusätzliche Einheit ab. Die Erlösänderung, der Grenzerlös, setzt sich also aus dem geringeren Preis für alle Einheiten und dem Erlös für die eine zusätzlich produzierte Einheit zusammen. Das Ausmaß der Erlösänderung ist durch den Verlauf der Nachfragefunktion determiniert. Aber der Monopolist muss auch die Grenzkosten der zusätzlich produzierten Einheit tragen, die durch die Technologie des Unternehmens bestimmt sind. Eine Angebotsausweitung ist für den Monopolisten immer dann sinnvoll, wenn der dadurch erzielte Grenzerlös größer ist als die Grenzkosten, denn dann steigt der Gewinn. Andernfalls sollte der Monopolist sein Angebot reduzieren. Das Gewinnmaximum für den Monopolisten liegt also bei der Menge, bei der Grenzerlös und Grenzkosten gleich sind. Dies entspricht im Prinzip der Bedingung für das Gewinnmaximum eines Unternehmens bei vollkommener Konkurrenz, denn in einem Wettbewerbsmarkt ist der Marktpreis für ein Unternehmen gegeben, sodass hier im Gewinnmaximum der Grenzerlös gleich dem Preis sein muss. Da ein preisnehmendes Unternehmen in einem Markt mit vollkommenem Wettbewerb bei einer Angebotsausweitung immer den gleichen Preis pro Stück erzielt, wird es sein Angebot bis zu der Menge ausdehnen, bei der die Grenzkosten gleich dem Preis sind. Beim Monopolisten hingegen unterscheiden sich Preis und Grenzerlös, da dieser sich der sich der gesamten fallenden Nachfragefunktion gegenübersieht. Der Monopolist berücksichtigt, dass er einen höheren Preis erzielen kann, wenn er eine geringere Menge anbietet und wird daher sein Angebot reduzieren. Die Maxime „Grenzerlös gleich Grenzkosten“ führt dazu, dass ein Monopolist eine geringere Menge anbietet als ein preisnehmendes Unternehmen, bzw. einen höheren als den Wettbewerbspreis fordert. Das resultierende Gleichgewicht wird sich also bei einem Preis einstellen, der über den Grenzkosten der Herstellung liegt. Graphisch kann man sich das Marktergebnis bei einem Monopol wie folgt verdeutlichen:

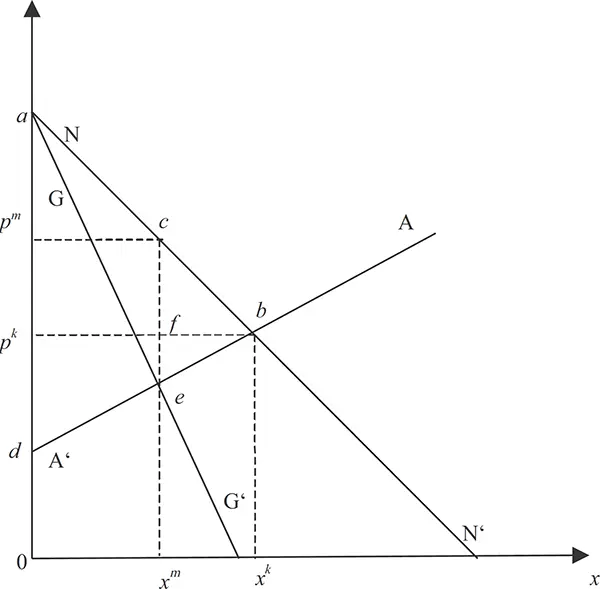

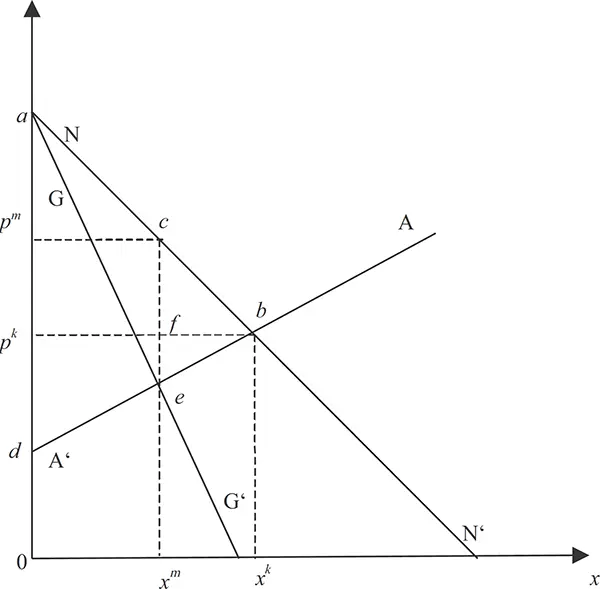

Abbildung 2:Marktergebnis beim Monopol

Hier bezeichnet die Linie NN’ die fallende Nachfragefunktion und AA’ die steigende Grenzkosten- bzw. Angebotsfunktion. Die Linie GG’ stellt die Grenzerlösfunktion dar. Diese liegt unterhalb der Nachfragefunktion, da bei einer Mengenerhöhung der Preis für alle Einheiten, auch die inframarginalen, sinkt. Bei vollkommenem Wettbewerb wird im Gleichgewicht die Preis-Mengenkombination pk , xk realisiert, bei der Preis und Grenzkosten übereinstimmen. Der Monopolist wird sein Angebot bzw. seinen Preis derart wählen, dass die Grenzkosten und der Grenzerlös übereinstimmen. Es ergibt sich also im Monopol-Gleichgewicht eine Preis-Mengenkombination pm , xm mit einem höheren Preis und einer geringeren Menge als bei Wettbewerb. Dabei hängt der Unterschied zwischen dem Ergebnis bei vollkommenem Wettbewerb und dem Monopol vor allem vom Verlauf bzw. von der Preiselastizität der Nachfragefunktion ab. Letztere gibt an, wie stark die Nachfrage bei einer Preiserhöhung abnimmt. Verliefe die Nachfragefunktion horizontal, d.h. wäre sie unendlich elastisch, dann wäre selbst bei einer noch so geringen Preiserhöhung keine Nachfrage mehr nach dem Produkt des Monopolisten vorhanden. Wäre die Nachfragefunktion hingegen senkrecht, d.h. vollkommen preisunelastisch, wie es z.B. bei lebenswichtigen Medikamenten der Fall sein kann, dann wäre der Monopolist im Prinzip in der Lage, den Preis seines Produktes solange zu erhöhen, bis er das gesamte Einkommen der Nachfrager abgeschöpft hätte. Diese Überlegungen machen deutlich, dass für das Ergebnis in einem monopolistischen Markt die Eigenschaften der Nachfragefunktion von zentraler Bedeutung sind.39

Monopol und Allokationseffizienz.Wie bereits im Abschnitt über Allokationseffizienz dargelegt wurde, führt ein Preis, der über den Grenzkosten liegt, zu einer ineffizienten Allokation, weil in diesem Fall nicht alle Tauschgewinne ausgeschöpft werden. Da ein Monopolist seine Angebotsmenge bzw. seinen Preis nach der Regel „Grenzerlös gleich Grenzkosten“ wählt, bietet er eine geringere Menge zu einem höheren Preis an, als es unter sonst gleichen Bedingungen bei vollkommenem Wettbewerb der Fall wäre.

Monopolistisches Verhalten führt in der Regel zu einem Verlust an volkswirtschaftlicher Rente, d.h. einem Wohlfahrtsverlust. Aus der Abbildung wird deutlich, dass der Monopolist eine geringere Menge anbieten wird, bzw. einen höheren Preis verlangt, als bei vollkommenem Wettbewerb. Die volkswirtschaftliche Rente beträgt bei einem Monopol aced , während sie bei vollkommenem Wettbewerb durch die Fläche abd beschrieben ist. Der durch das Monopol verursachte Wohlfahrtsverlust ist durch die Fläche cbe gekennzeichnet. Wenn die Preiselastizität der Nachfrage gering ist, die Nachfragefunktion also einen steilen Verlauf hat, dann wird eine monopolistische Preissetzung zwar zu einer großen Differenz zwischen Wettbewerbspreis und Monopolpreis führen. Aber aus dem gleichen Grunde wird sich die vom Monopol angebotene Menge nur wenig von der im Wettbewerbsgleichgewicht unterscheiden. Die beiden Effekte wirken in entgegengesetzter Richtung. Daher kann man keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Preiselastizität der Nachfrage und der Höhe des Wohlfahrtsverlustes herstellen. Während frühe empirische Untersuchungen bezüglich der Höhe des Wohlfahrtsverlustes durch monopolistische Preis- bzw. Mengensetzung ergeben haben, dass dieser bei ca. 0,1 % des Bruttoinlandsproduktes liegt,40 haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass die Wohlfahrtsverluste durch Monopole erheblich sein und bis zu 7 % des Bruttoinlandsproduktes betragen können.41

Читать дальше