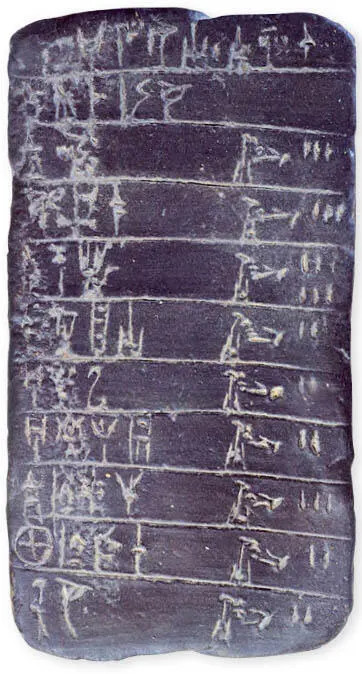

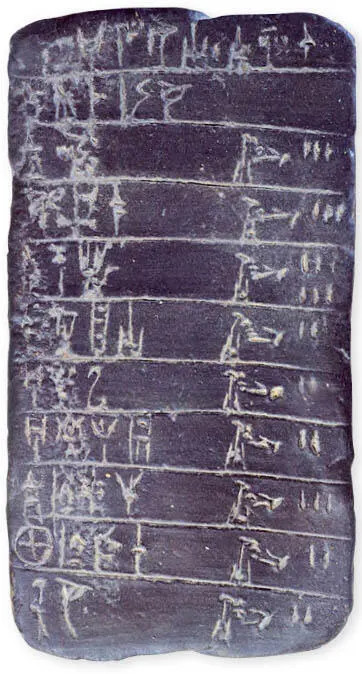

Buchhalter als Kulturstifter: Der Anfang der Schrift liegt in der Lagerhaltung, wie hier auf diesem Linear-B-Täfelchen aus Nestors Palast in Pylos, Peloponnes.

Schriftlichkeit ist ein Kind des Staates; die schöne Literatur – les belles lettres – ein Bastard der Bürokratie mit den Erzählkünsten wandernder Sänger. Die ersten geschriebenen Texte sind Listen: Lagerbestände, -eingänge, -ausgänge; die banalen Aufzeichnungen einer ebenso fleißigen wie fantasielosen Verwaltung, Leitfossilien des Staates in seiner reinsten Form. Die Erzählkunst ist zu dieser Zeit noch eine allein mündliche, ihre Träger sind die Aöden, die an den Höfen der Fürsten und auf den Marktplätzen der entstehenden Städte ihre Dichtungen vortragen. Um die Gunst der Herrschenden zu gewinnen, reichern sie ihre Erzählungen, die aus einem überlieferten Repertoire bekannter Sagenkreise, wie eben den Krieg um Troja, schöpfen, mit Details an, von denen sie erwarten, dass sie ihrem anvisierten Gönner schmeicheln werden: Heldentaten seiner Vorfahren, Genealogien, welche den örtlichen Potentaten in eine Linie stellen mit den großen Gestalten des Epos, saftige Räubergeschichten, welche aus dem Leben der kleinen, lokalen Räuberbarone gegriffen sind. Denn eben das sind sie, Homers „Könige“: Herrscher von allem, was sie von ihrem Burgberg überblicken und mit der Kraft ihres Armes verteidigen können. Es ist diese Welt der „Dunklen Jahrhunderte“, der frühen Eisenzeit, des „Mittelalters“ der alten Griechen im 12. bis 8. Jahrhundert vor Christus, die uns in den Epen entgegentritt. Zur Zeit von deren Endredaktion (nach gängiger Meinung zwischen 750 und 700 v. Chr.) wird sie gerade eben verdrängt von der aufkeimenden Ordnung des frühen Staates, war aber noch erinnerlich, wenige Generationen zurückliegend, eine kriegerische, romantische Welt: das „Heroische Zeitalter“, wie Hesiod es in seinen Werken und Tagen nennt.

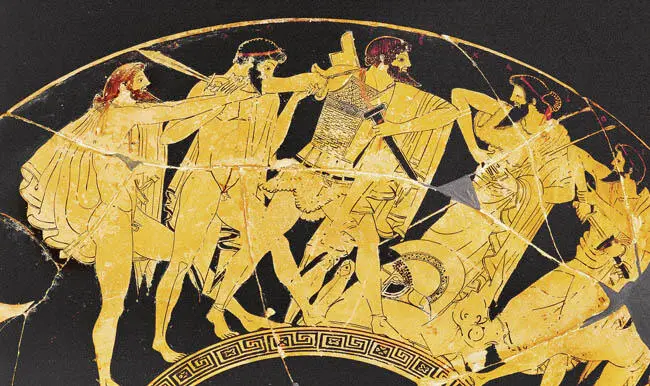

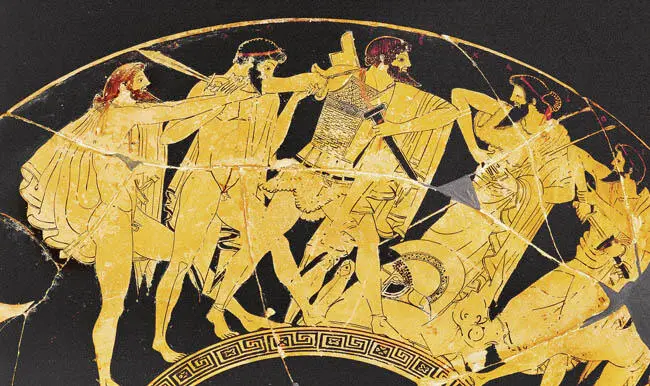

Räuberhäuptlinge streiten um die Beute: Die griechischen Helden vor Troja zanken sich um die wertvolle Rüstung eines Gefallenen. Rotfigurige Vasenmalerei um 490 v. Chr.

„Mit der Einführung des Eisens erleben alle Völker ihr Heldenzeitalter,“ bemerkt Friedrich Engels im „Ursprung von Privateigentum und Familie“, seinem Basistext zur Prähistorie der Menschheit. Das „Heldenzeitalter“ ist hierbei das Chiffre für eine Phase kleiner, kriegerischer, agrarischer, vorstaatlicher und vorstädtischer – Troja war vor allem Feste und Handelsplatz, nicht Stadt – Gesellschaften, die die Völkerkundler „Chiefdoms“ nennen: „Häuptlingtümer“. „Basileus“ versteht man also vielleicht besser als „Häuptling“. In ihnen basieren Wirtschaft, Politik und gesellschaftlicher Zusammenhalt noch auf dem alten Clansystem. Aus den charismatischen Anführern früherer Epochen haben sich räuberische „Warlords“ entwickelt, die, gestützt auf ihre Gefolgschaften aus Kriegern und vermittels ihrer Fähigkeit, Tribute zu erpressen, Beute zu machen und diese als Gaben an ihre Getreuen zu verteilen, zunehmend den politischen Ton angeben. Die Erblichkeit von Macht und Herrschaft ist indes noch nicht gesichert. Darauf weisen die zahlreichen, turbulenten Familiengeschichten voll Bruderzwist, Erbstreit, Vertreibung und Wiedererlangung des verlorenen Erbes hin, welche die heroischen Genealogien durchziehen. Im indischen Epos des Mahabharata, das ab 400 vor Chr. niedergeschrieben wurde, ist der Erbstreit zwischen den verfeindeten Cousins – den fünf Pandavas und den einhundert Kauravas – der Auslöser einer langen Erzählung, die in einer Schlacht von wahrhaft epischen Ausmaßen mündet: Auf beiden Seiten stehen einander in Summe 3,94 Millionen Krieger gegenüber!

In den Hallen dieser „Kriegsherren“ treten also die oben erwähnten Sänger epischer Gedichte auf. Der Archetyp des kriegerischen Helden wird dort in ihren Liedern geboren: Hektor, Achill, Beowulf, Sigurd/Siegfried, Dietrich von Bern, Arjuna, Cú Chulainn, Ilja Muromez, Rustam, die vorhöfischen Erzählkerne, die hinter ritterlichen Helden wie Artus und Roland stecken, aber auch die streitbaren Frauen, die in der epischen Welt, anders als in der Wirklichkeit, eine wichtige Rolle spielen, wie die leichtfüßige Jägerin Atalante oder die Amazonenkönigin Penthesilea in der Ilias selbst, Hervör aus der nordischen Hervarasaga oder Aoife, die Kriegerkönigin von Alba (Schottland), mit der sich Cú Chulainn messen muss. Weil sie mehr exotisch-erotische Fantasie wie historische Wahrheit widerspiegeln, lässt vielleicht auch der Umstand erahnen, dass so gut wie alle schließlich auf die eine oder andere Weise von ihrem männlichen Widerpart auch sexuell „erobert“ werden.

Gleich unter welchem Namen, gleich zu welchem historischen Zeitpunkt entstanden, gleich wann, durch wen und in welcher Form er literarisch verewigt wurde: Der kriegerische Held ist der literarische Archetyp, der ebenso Ideal wie Realität jener altertümlichen Gesellschaftsordnung zurückstrahlt, die alle späteren Hochkulturen aus ihrer Frühzeit gerade noch erinnern, deren brutale und unkultivierte Seiten sie an ihren Zeitgenossen als „Barbarei“ wahrnahmen, an ihren eigenen Vorfahren aber als ursprünglich und unverdorben priesen.

Während sie sich von den Barden unterhalten lassen, schließen die „Könige“ selbst Bündnisse durch Ehen ihrer Töchter und Schwestern mit potentiellen Bundesgenossen. So entzieht sich die entstehende Adelsschicht gleichzeitig dem alten Clansystem und webt ihre eigenen überregionalen Netzwerke. Neben die tatsächliche Verwandtschaft treten durch Heiratsallianzen „fiktive“ Verwandtschaften wie manchmal mit dem Element der Homoerotik liebäugelnde „Blutsbrüderschaften“ (Achilleus und Patroklos), Ziehelternschaften (Cú Chulainn bei Fergus) und Gastfreundschaft (Diomedes und Glaukos). Diese überregionale Kriegerschicht verknüpft nun, im Interesse möglichst zahlreiche Streitkräfte ins Feld zu führen, größere Räume und schafft frühe „nationale“ Identitäten. Es ist kein Zufall, dass der erste Versuch, einen Überbegriff für alle Griechen zu finden, in den Epen stattfindet. Das Heer-volk ( laos im Griechischen, wie in Menelaos: „Volksführer = Heerführer“) nimmt Gestalt an, will gesammelt und von den Plänen der Heerkönige überzeugt werden, denn die Häuptlinge haben noch keine Macht zu befehlen.

Wohlgesetzte Reden nehmen deswegen einen so großen Raum in den Epen ein. Ebenso wichtig für den Status als „Held“ wie das Kampfgeschick ist die Fähigkeit, wortgewaltig zu sprechen oder andere Überzeugungsmittel zu gebrauchen: Gerade der silberzüngige Odysseus verprügelt in einer Heeresversammlung einen renitenten Widerspruchsgeist am Ende mit dem Szepter (2. Gesang, Verse 212–277). Über tausend Jahre später werden sich merowingische Könige in gleicher Weise vor der Heeresversammlung der Franken verantworten müssen und 1018 – ganz am anderen Ende von Europas langer Eisenzeit – steht der „Lagman“ (Gesetzeskundige) Torgny vor dem Schwedenkönig Olaf III. Skötkonung auf und, so berichtet Snorri Sturluson in der Heimskringla (verfasst um 1230), hält eine Rede, die in Odysseus Halle in Ithaka jeder verstanden hätte: „Die Einstellung der schwedischen Könige,“ meint er, „hat sich gegenüber früher geändert. Mein Großvater konnte sich noch an Eirik Eymundson als König von Upsala erinnern, und er pflegte von ihm zu sagen, dass er jeden Sommer zu Raubzügen in die verschiedensten Länder aufbrach.“ „Und,“ so setzt er fort, „er war auch nicht zu stolz, auf die Leute zu hören, die ihm etwas zu sagen hatten.“

Читать дальше