1.2 Merkmale schützenswerten Kulturguts

International gibt es bisher weder eine einheitliche Definition von Kulturgut (cultural property, biens culturel) noch von kulturellem Erbe (cultural heritage, patrimoine culturel). In Abhängigkeit von den Anwendungsbereichen der Abkommen werden die Definitionen jeweils immer wieder neu abgefasst.

Erstmals tauchen beide Begriffe in der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954 auf. Artikel 1 gibt eine allgemeine Definition von zu schützendem »Kulturgut ohne Rücksicht auf Herkunft oder Eigentumsverhältnisse« und die einleitende Präambel erklärt, dass die »Erhaltung des kulturellen Erbes für alle Völker der Welt von großer Bedeutung ist«. Demnach macht Kulturgut einen Teil des kulturellen Erbes der Menschheit aus, und eine Bewertung von Kultur(en) und ihren Ausdrucksformen sollte ausgeschlossen werden. 1977 wird in den Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen allgemein Bezug auf das Verbot der Schädigung von Denkmälern, Kunstwerken und Kultstätten genommen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören.

Bereits 1972 hat die UNESCO mit dem Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, die sogenannte Welterbekonvention, verabschiedet. Sie ist mittlerweile wohl das international bedeutendste Abkommen zum Schutz des kulturellen und natürlichen Erbes. Kerngedanke der Konvention ist die »Erwägung, dass Teile des Kultur- oder Naturerbes von außergewöhnlicher Bedeutung sind und daher als Bestandteil des Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden müssen.« Maßgebend für die Definition des Welterbes ist die herausragende universelle Bedeutung des Kulturguts aus historischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen. Die Konvention listet insgesamt zehn Auswahlkriterien auf, von denen die ersten sechs für kulturelle Stätten und Kulturlandschaften gelten, die verbleibenden für Naturstätten.

[19]Zur Aufnahme in die Welterbeliste werden die übergreifenden Kriterien

1 der Einzigartigkeit,

2 der Authentizität (historische Echtheit) und

3 der Integrität (Unversehrtheit)

angewendet, in Verbindung mit einem oder mehreren der zehn UNESCO-Kriterien.

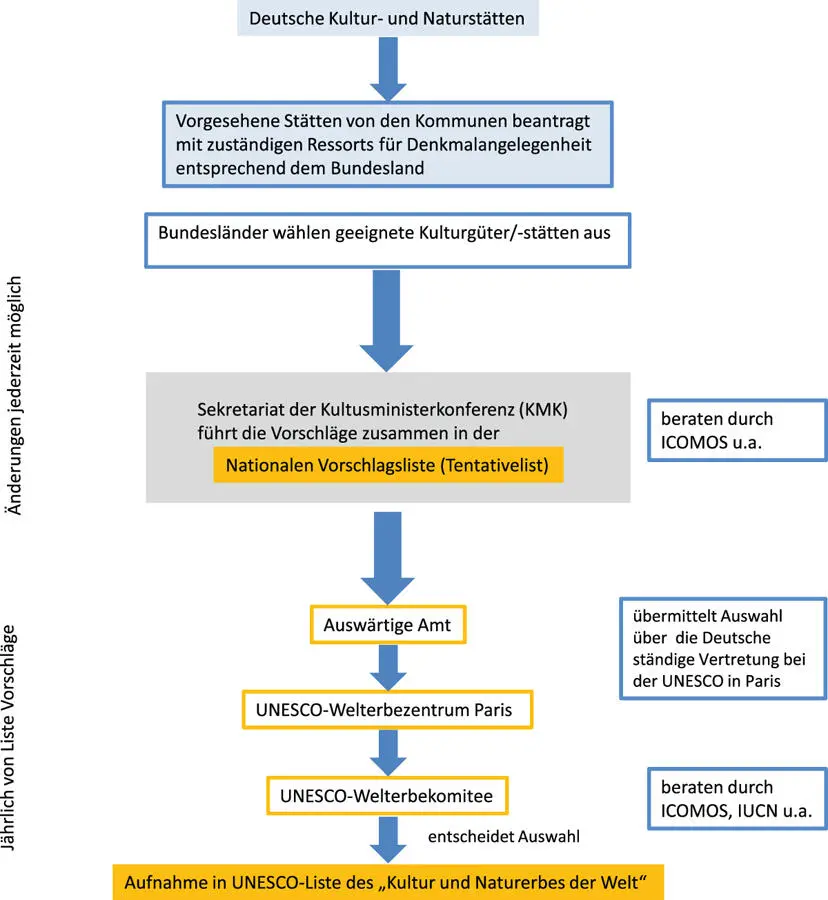

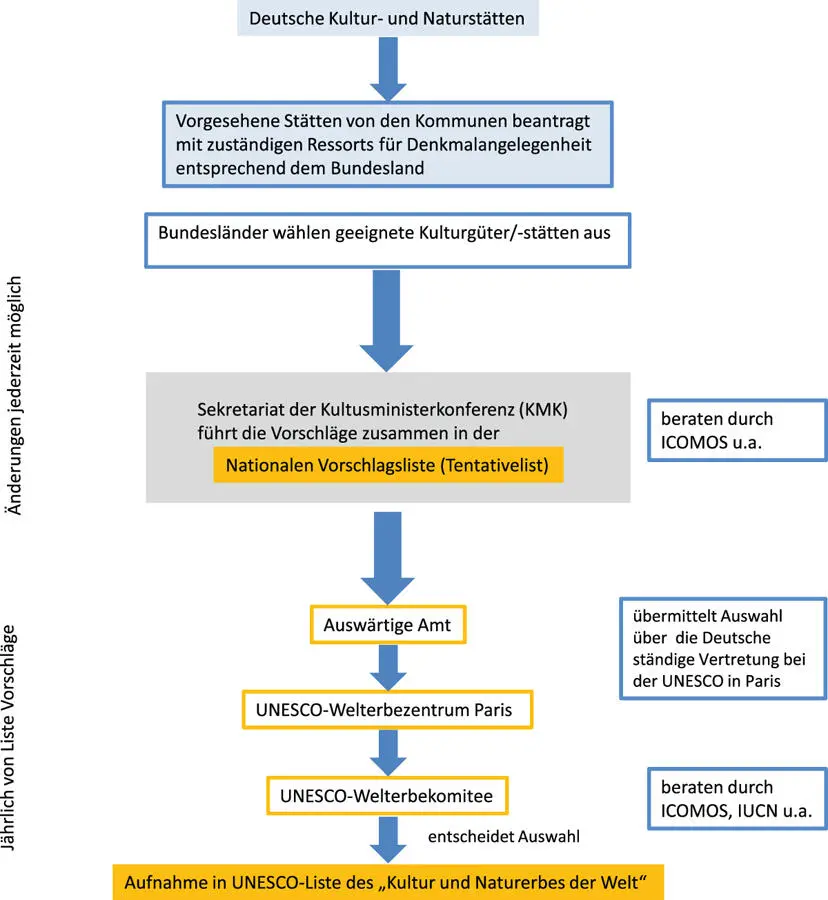

Zur Antragstellung sind die Vertragsstaaten aufgefordert, Vorschlagslisten (tentative lists) mit möglichen Stätten einzureichen. Experten vom International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) und International Union for Conservation of Nature (IUCN) (siehe Anhang) evaluieren die Anträge im Auftrag des Welterbezentrums. Auf Grundlage dieser Auswertungen entscheidet schließlich das Welterbekomitee über die Aufnahme in die Welterbeliste.

[20]Bild 2: Auswahlverfahren für UNESCO-Weltkulturerbe in Deutschland

Die Ernennung einer Natur- oder Kulturstätte zum Welterbe ist als Auszeichnung zu verstehen, mit der keine finanzielle Unterstützung für die Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen verbunden ist. Stellen die Natur- und Kulturstätten doch keinen eigentlichen wirtschaftlichen Wert dar, so wird über die Auszeichnung und Vermarktung ihr Erhalt gesichert. Jedoch nimmt beispielsweise mittlerweile der Tourismus in den ausgezeichneten Naturparks so sehr zu, dass die Touristenströme die Natur zerstören. Gleiches gilt für die kulturellen Stätten.

Während das Übereinkommen von 1972 die unbeweglichen Natur- und Kulturstätten definiert, liegt beim UNESCO-Abkommen vom 14. November 1970 über »Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut« (sog. Kulturgutübereinkommen) der Schwerpunkt auf den beweglichen Kulturgütern. Die mit dem Vertrag zu schützenden Kulturgüter werden in Artikel 1 des Abkommens dezidiert aufgeführt. Die Vertragsstaaten erkennen mit diesem Abkommen die internationale Zusammenarbeit als eines der wirksamsten Mittel gegen den illegalen Handel mit Kulturgut an, der »eine der Hauptursachen für das Dahinschwinden des kulturellen Erbes der Ursprungsländer darstell[t]« (Art. 1 und 2.1). Im Sinne des Abkommens gehören archäologische Funde oder in jüngerer Zeit erschaffenes Kulturgut, zum kulturellen Erbe jedes Staates, wenn es in eine der fünf Kategorien fällt, die Artikel 4 aufführt. Die Kategorien beziehen sich entweder auf das Staatsgebiet oder auf die freiwillige Übereignung – als frei vereinbarter Tausch, als Geschenk oder »mit Zustimmung der zuständigen Behörden des Ursprungslands« durch Missionen rechtmäßig erworbenes Kulturgut. Diese Einordnung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 1970 zum Zeitpunkt der Entstehung des Abkommens die Kolonialreiche aufgelöst wurden. Viele neue Staaten entstanden, zugleich wurden jedoch viele ethnologische, archäologische und wissenschaftliche Sammlungen in Europa aus Expeditionen oder Missionen in den ehemaligen Kolonien zusammengetragen.

[21]Die Definition des kulturellen Erbes der Menschheit wurde seit 1972 permanent überarbeitet und erweitert. So entstanden im Rahmen der UNESCO-Arbeit: 2001, ergänzend zur Welterbekonvention von 1972, das Abkommen über den Schutz des Kulturerbes unter Wasser. Das Abkommen von 1970 wird ergänzt durch die am 17. Oktober 2003 beschlossene Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturgutes und das am 20. Oktober 2005 geschlossene Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Letzteres beruht auf der Einsicht, dass der Erhalt der kulturellen Vielfalt in einer globalisierten Welt eine gemeinsame internationale Aufgabe darstellt. Das Weltkulturerbe unter Wasser im Sinne des Übereinkommens von 2001 umfasst »alle Spuren menschlicher Existenz von kulturellem, historischem oder archäologischem Charakter, die seit mindestens 100 Jahren, zeitweise oder durchgängig, zum Teil oder vollständig unter Wasser liegen«. Ausgenommen sind unter Wasser verlegte Rohre und Leitungen aller Art. Ziel des Übereinkommens ist es, den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes zu gewährleisten und zu verstärken.

Immaterielles Kulturerbe in der UNESCO-Konvention von 2003 umfasst: »Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturellen Räume […], die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.« Sie werden an die Folgegenerationen tradiert, sind fortwährend im Wandel und vermitteln Identität und Kontinuität. Zur weiteren Identifizierung werden im folgenden Abschnitt fünf Bereiche a) bis e) benannt:

1 mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes;

2 darstellende Künste;

3 gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste;

4 Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum;

5 traditionelle Handwerkstechniken.

Das zwei Jahre später abgeschlossene Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen formuliert im Kapitel III, Artikel 4 acht Begriffsbestimmungen für das Abkommen: kulturelle Vielfalt, kultureller Inhalt, kulturelle Ausdrucksformen, kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen. Es definiert die Begriffe der Kulturwirtschaft, der Kulturpolitik und kulturpolitische Maßnahmen, dem Schutz und der Interkulturalität. Kulturelle Ausdrucksformen sind demnach »die Ausdrucksformen, die durch die Kreativität von Einzelpersonen, Gruppen und Gesellschaften entstehen und einen kulturellen Inhalt haben«. Im vierten Absatz werden kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen als [22]»Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem sie hinsichtlich eines besonderen Merkmals, einer besonderen Verwendung oder eines besonderen Zwecks betrachtet werden, kulturelle Ausdrucksformen verkörpern oder übermitteln, und zwar unabhängig vom kommerziellen Wert, den sie möglicherweise haben. Kulturelle Aktivitäten können ein Zweck an sich sein oder zur Herstellung von kulturellen Gütern und Dienstleistungen beitragen« definiert. »Schutz« bedeutet das Beschließen von Maßnahmen, die auf die Erhaltung, Sicherung und Erhöhung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen abzielen. »Schützen« bedeutet, derartige Maßnahmen zu beschließen.

Читать дальше