Dass der Gegendiskurs zum Neoliberalismus seinerzeit mit Anti-Amerikanismus gleichgesetzt wurde, erklärte Bourdieu schlicht damit, dass die internationale Finanzökonomie dem US-Modell folgt und damit in ein bestimmtes System von Werten und Überzeugungen sowie einer moralischen Weltsicht eingebettet sei. Somit werde die Kritik am Neoliberalismus automatisch mit den sozialen und kognitiven Strukturen der US-Ordnung verbunden. Um es klar zu sagen: Bourdieus Gegendiskurs richtete sich gegen die neoliberale Politik – und sonst nichts. 161 Wie die völkische Gesinnung unter den Intellektuellen im Deutschland der (Vor-)Nazi-Zeit entstand, als »konservative Revolutionäre« mit einer Strategie des Drittens Weges das Gegensatzpaar von Kapitalismus und Sozialismus überwinden wollten, arbeitete er 1975 mit einem Blick auf die politische Ontologie Martin Heideggers heraus. 162

Wie dieses Buch entstanden ist

Die Auswahl unserer Interviewpartner soll – und kann – nicht im Ansatz den Anschein von Repräsentativität erwecken. In einer qualitativen Studie geht es um die inhaltliche Repräsentation eines Forschungsproblems (Was ist das ›Elend der Medien‹?). Dafür ist es nötig, möglichst die gesamte Bandbreite sozialstruktureller Einflüsse und anderer theoretisch relevant erscheinender Merkmale zu erfassen. 163 Höchstes Gut ist hier intersubjektive Nachvollziehbarkeit. 164 Damit ist nicht nur gemeint, dass wir unser methodisches Vorgehen begründen und offenlegen. Sondern mit der verstehenden Methode soll insbesondere der Weg nachgezeichnet werden, auf dem der jeweilige Interviewpartner zu seinem Standpunkt gekommen ist. Das gelingt durch die Kontextualisierung von Positionen. Alle Einzelinterviews sind so geführt worden, dass die habituellen Bedingungen des Wissens als opus operatum und als modus operandi genauso zum Vorschein kommen wie ihre Verortung im sozialen Raum. 165 Jedes Gespräch ist für sich konzipiert worden und kann folglich auch einzeln gelesen werden. Zugleich haben wir die Interviews so geordnet, dass sie ›miteinander sprechen‹ – teils als Ergänzung, teils in Konfrontation. 166

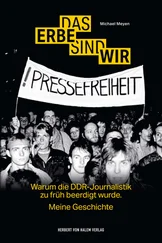

Der Startschuss für dieses Buch fiel in einer Vorlesungsreihe an der LMU München im Sommer 2019, in der es um die ›Zukunft der Medien‹ ging. Michael Meyen und Sevda Arslan haben dort 19 Medienmacher und Experten eingeladen und gebeten, vor den Studierenden über den Journalismus sprechen – über Kritikpunkte, über Utopien, über Lösungen. Die Auftritte wurden mit einer Kamera aufgezeichnet, transkribiert und im Sinne einer »öffentlichen Wissenschaft« 167 auf dem Blog Media Future Lab in Text und Bild publiziert. Mit diesem Material haben wir Problemfelder identifiziert 168 und einen Quotenplan für die weitere Auswahl abgeleitet.

Folgt man Bourdieu, dann können bei einer Feldanalyse alle Menschen befragt werden, »die sich für die Einsätze interessieren, um die dort jeweils gespielt wird«. 169 Beim Thema Medien wäre das praktisch jeder. 170 Um eine »angemessene Repräsentation« zu erreichen, empfiehlt es sich normalerweise, zunächst den Kern eines Feldes besonders gut abzubilden und dann auch abweichende Vertreter aufzunehmen. 171 In diesem Buch halten wir es umgekehrt: Uns geht es auch darum, den Kern des journalistischen Feldes zu beschreiben. Vor allem aber wollen wir ›die anderen‹ besonders gut abzubilden. Bourdieu vergleicht Felder mit Magneten. Je stärker sich jemand vom Machtpol angezogen fühlt, desto mehr gehört er dazu. Nach dieser Vorstellung haben wir das Material geordnet: Wir gehen vom Kern des Medienfeldes an die Ränder. Konkret: vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Tagespresse und Alternativmedien hin zu organisierter Medienkritik aus der Zivilgesellschaft und schließlich zu den Frauen und Männern ›von nebenan‹. Wer die Protokolle liest, sieht schnell, an welchen Kriterien wir uns bei der Auswahl orientiert haben: Lebensphase und Geschlecht, Ost und West, Städte und Dörfer, Bildung und Medienaffinität.

Weder für die Auswahl der Befragten noch für die Erhebungssituation möchten wir eine »Illusion der Neutralität« vermitteln. Jenseits des Machtpols haben wir Menschen gesucht, die mit dem Status Quo unzufrieden sind – und diese Kritik wollen wir verstehen. Wir haben mit den Befragten folglich nicht Pro und Contra diskutiert, sondern sie wohlwollend unterstützt. »Anteilnahme«, meint Bourdieu, ist das, was Interviewte dazu bewegt, sich in das Gespräch einzubringen. Die realen Ursachen der Unzufriedenheit kommen erst ans Tageslicht, wenn gemeinsam daran gearbeitet wird. 172 Damit ein offenes Gespräch entsteht, benötigt es Vertrauen. Bourdieu und sein Team haben deshalb für Das Elend der Welt viele unterschiedliche Interviewer eingesetzt, die den Interviewten meist direkt oder über ein, zwei Ecken bekannt waren. Wir haben in diesem Buch unterschiedliche Wege der Rekrutierung gewählt (zwischen Distanz und Nähe) und diese jeweils im Vorspann der Kapitel dokumentiert. Die Reflektion unserer Erfahrungen folgt im Fazit.

Blickt man auf die Frames zum Elend der Medien und die Sicht unserer Befragten, kann ein Ergebnis vorweggenommen werden: Der orthodoxe Desinformations-Frame kommt unten nicht an. Das heißt: Dieser Frame spielt in den Interviews kaum eine Rolle. Im Vordergrund steht die Kritik an den Leitmedien. Aber: Ist hier wirklich alles so schlecht? Ist es nicht zynisch, vom ›Elend der Medien‹ zu sprechen, wenn in anderen Ländern Journalisten der Kopf abgeschlagen wird?

Wenn hier von Elend gesprochen wird, ist damit nicht das große situationsbedingte Leid gemeint (»Es gibt schlimmeres, weißt du«), sondern das positionsbedingte , das sich aus der Stellung des Individuums im sozialen Raum ergibt. Man kann sich das positionsbedingte Leid am Beispiel eines Kontrabassisten vorstellen. Sein Orchester zählt vielleicht zu den prestigeträchtigsten des Universums, er selbst jedoch hat eine niedere, unbedeutende Stellung. Je höher das Orchester im Ansehen steigt, desto größer kann der Schmerz sein. Wer die große Not zum Maßstab macht, meint Bourdieu, versagt sich nicht nur, das kleine Leiden wahrzunehmen, sondern versteht auch nicht die soziale Ordnung, »die zwar einiges der großen Not zurückgedrängt hat, aber die Entwicklung aller Formen der kleinen Nöte auch begünstigt.« 173

Bei drei der vier hier vorgestellten Frames zum ›Elend der Medien‹ geht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinen Reden mit. Desinformation: Steinmeier warnt vor der Zersetzung der Demokratie durch autoritäre Kräfte im Netz und plädiert für Qualitätsjournalismus. Kommerzialisierung: Er problematisiert die Logik der Plattformökonomie und ermahnt Journalisten, sich an Relevanz zu orientieren und nicht an Klicks. Mainstream: Er beobachtet den Konformitätsdruck unter Journalisten sowie ein enges Meinungsspektrum und wünscht sich deshalb mehr Vielfalt in der Berichterstattung.

Nicht thematisiert hat Steinmeier den Frame des Dritten Wegs. Als Bourdieu sich 1999 mit Günter Grass über Das Elend der Welt unterhielt, 174 wurde Steinmeier gerade Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder. Grass erkannte damals ein Problem für die europäische Aufklärung, wenn Vernunft auf das »rein technisch Machbare« reduziert wird. Bourdieu sah den Prozess der Aufklärung in diesem Gespräch durch die politischen Kräfte des Neoliberalismus bedroht. Steinmeier wurde dann ›Architekt‹ der deutschen Reformen und betrieb damit in Bourdieus Worten einen »Machtmissbrauch im Namen der Vernunft«. Das homologe grün-rote journalistische Milieu vollzog die neoliberale Wende mit und beklagt heute das postfaktische Zeitalter. Blickt man auf Bourdieus Konzeption des Sozialraums, dann lässt sich theoretisch sagen: Unsere Demokratie ist nicht von ›rechts-unten‹, sondern von ›links-oben‹ gefährdet. Und was sagt die Empirie?

Читать дальше