Die Bereitschaft und der Wille zur Veränderung der bestehenden Verhältnisse nehmen zu.

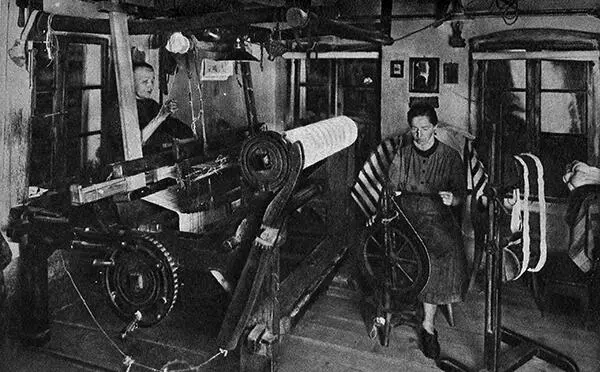

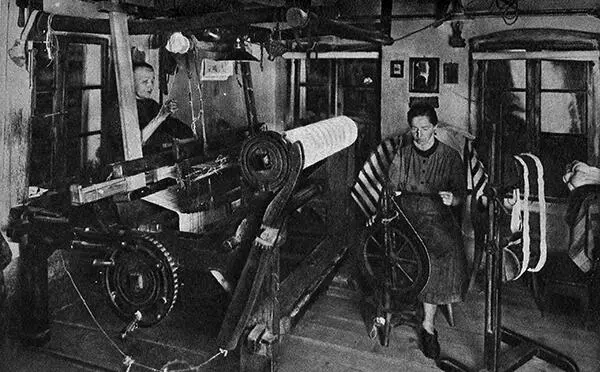

Abb. 2: Handweber im Bergdorf. Aus: Deutschland-Bildheft Nr. 219 Eulengebirge , S. 46.

Die Regieanweisungen enthalten wieder eine ausführliche Beschreibung des Schauplatzes, dieses Mal der Wirtsstube der Welzels mitsamt ihrer Einrichtung in Peterswaldau. Es folgen Aussagen zum Aussehen und zur Kleidung der Wirtsleute: Beides lässt darauf schließen, dass sie über eine sichere Existenzgrundlage verfügen. Ferner befinden sich der Tischlermeister Wiegand und ein Reisender im Schankraum.

Aus den Unterhaltungen zu Beginn des Aktes am Mittag/frühen Nachmittag lässt sich erschließen, dass die Weber an diesem Tag wieder ihre Produkte bei Dreißiger abgeben. Die Gäste der Wirtsleute spekulieren über die mittlerweile erfolgte Neueinstellung von 200 weiteren Webern. Die Wirtsleute und Wiegand äußern sich herablassend und abfällig über die Weber. Die Unterhaltung erregt die Aufmerksamkeit des Das Weberelend aus der Perspektive eines FremdenReisenden, der von der Not der Weber in der Zeitung gelesen hat, jetzt aber Widersprüchliches vor Ort wahrnimmt: Ihm bleiben die pompösen Beerdigungsszenarien der Weber unverständlich, die im krassen Gegensatz zu ihrer Notlage stehen. Wiegand klärt ihn darüber auf, dass insbesondere die Kirchenvertreter an den Begräbnissen der tiefgläubigen Weber verdienen und diese deswegen dazu anstiften.

Das Gesprächsthema wechselt und nun steht der soziale Aufstieg (insbesondere der Dreißigers) im Mittelpunkt. Mit dem Eintreten Ansorges, Baumerts, eines Bauern und eines Försters sowie weiteren Webern wechselt das Thema wieder zum Elend der Weber.

Nicht nur die Verleger beuten die Weber aus, auch der »Edelmann« (d. h. der Grundherr; S. 58) nutzt ihre Arbeitskraft aus. Selbst der Bauer verlangt von den Webern hohe Mieten für einen kleinen und schlechten Wohnraum oder zieht sie zu anderen Weitere Abgaben und DienstleistungenDienstleistungen heran. Die negativen Ansichten des Reisenden über die Weber versucht der Lumpensammler Hornig zu widerlegen: Hinweise darauf, dass die Nachforschungen der Regierung die Situation der Weber anscheinend als akzeptabel einstufen, werden von Hornig relativiert, indem er der ›offiziellen Version‹ seine eigenen Wahrnehmungen von den schlechten Verhältnissen der Weber gegenüberstellt.

Als das Weberlied ertönt, betreten Jäger und Bäcker sowie weitere Weber das Wirtshaus. Mit ihnen entbrennt eine Diskussion unter den Anwesenden über die Frage, wie das Weberelend überwunden werden könne. Es bilden sich zwei Lager heraus: Die ältere Generation der Weber spricht sich gegen einen Aufstand aus, die jüngere befürwortet ihn. Allerdings schließen auch ältere Weber einen Protest nicht aus, wenngleich Baumert meint: »[…] wenn’s im Hoffnung auf eine friedliche LösungGuten ging’, wärsch besser« (S. 63). Der Gendarm Kutsche betritt das Wirtshaus und teilt den Anwesenden mit, dass es verboten worden sei, das Weberlied zu singen. Das wiederum motiviert Bäcker, das Weberlied anzustimmen. Die mitsingenden Kollegen führt er zum Hause Dreißigers.

In den Regieanweisungen wird ein privates Zimmer im Hause Dreißigers genau beschrieben. Der große Raum und das luxuriöse Interieur stehen im Gegensatz zur Enge der Stube und dem Gerümpel der Familie Baumert. Im angrenzenden Salon betrachten Frau Dreißiger und Frau Kittelhaus Bilder; Herr Pastor Kittelhaus und Weinhold, Hauslehrer bei den Dreißigern, führen ein Gespräch, während sie auf den Hausherrn warten. In dieser Unterredung geht es unter anderem um die Not der Weber. Es wird deutlich, dass Weinhold eher den Webern nahesteht, der Pastor jedoch Partei für die Gegenseite ergreift, indem er unterstellt, dass jeglicher Beistand für die Weber den sozialen Untergrabung des sozialen FriedensFrieden untergrabe (S. 72).

Der eintretende Hausherr blickt aus dem Fenster auf den Zug der Weber, der am Hause Dreißigers eingetroffen ist. Als das Weberlied trotz Verbotes angestimmt wird, ereifert sich der Verleger. Durch den entrüsteten Pastor Kittelhaus erhält er Unterstützung: »Sie treten Gottes Gesetz mit Füßen« (S. 74). Weinhold versucht Verständnis für die Weber zu erwecken, was den Fabrikanten veranlasst, ihn fristlos zu entlassen.

Pfeifer stürzt herein und berichtet, dass ein Weber festgenommen und die Polizei informiert worden sei: Daraufhin wird Moritz Jäger wird verhaftetJäger hereingeführt, der die Anweisungen des Polizeiverwalters und Dreißigers ignoriert und die anderen Mitglieder der besitzenden Oberschicht provoziert. Pastor Kittelhaus unternimmt Beschwichtigungsversuche, die erfolglos bleiben, so dass Kutsche Jäger abführt.

Gebrülle auf der Straße veranlassen den Verleger und den Pastor, ihre Betrachtungen über die Weber fortzusetzen. Sie verurteilen die Bemühungen um eine friedliche Lösung für die Not der Weber als verfehlt: »So haben sie denn mit all ihrer Humanität nichts weiter zuwege gebracht, als dass aus Lämmern über Nacht buchstäblich Wölfe geworden sind« (S. 83). Dreißiger plädiert dafür, dass die »leitenden Kreise[ ]« (S. 83) für den Schutz der Unternehmer sorgen müssen.

Pfeifer platzt mit der Nachricht in die Unterhaltung, dass die Weber Jäger befreit und den Polizeiverwalter sowie den Gendarm verprügelt und fortgejagt hätten. Kittelhaus bringt die Situation auf den Punkt: »Das wäre ja Revolution« (S. 84).

Kurze Zeit später tritt der Verleger mit seiner Familie und Pfeifer die Eskalation und FluchtFlucht an, nachdem er noch mitbekommen hat, dass die Aufständischen den Pastor, der versucht hat, den Mob zu stoppen, misshandelt haben.

Nach der Flucht der Bewohner tritt eine kurze Ruhe ein, bevor die Weber das Haus erstürmen. Der pure Luxus, den sie zu sehen bekommen, verschlägt ihnen zunächst die Sprache. Dann aber plündern sie die Zimmer und zerstören die Einrichtungsgegenstände. Unter den Webern herrscht immer noch Uneinigkeit über das (zukünftige) Vorgehen. Während Bäcker die Zerstörung bei weiteren Verlegern fortsetzen will, rufen andere Weber zur Zurückhaltung auf.

Die Regieanweisungen des fünften Aktes erinnern an die Regieanweisungen des zweiten Aktes. In dem jetzt beschriebenen Weberstübchen haust der alte Bei Weber Hilse Weber Hilse mit seiner Familie: der blinden und fast tauben Frau, den jungen Eheleuten Hilse (Gottlieb, Hilses Sohn, und Luise, Hilses Schwiegertochter) sowie dem Enkelkind Mielchen. Die Stube ist ähnlich verfallen wie die der Baumerts, auch der Hausrat und die Kleidung sind ebenso erbärmlich.

Am Morgen nach der Erstürmung des Hauses Dreißigers in Peterswaldau widmet sich der tief religiös empfindende Hilse im Nachbarort Langenbielau nach dem Morgengebet dem Weben. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme sind seine Ehefrau und die gesunden jüngeren Familienmitglieder in die Arbeitsprozesse des Webers einbezogen.

Zwischen dem alten Hilse und seiner Schwiegertochter entzündet sich ein Streitgespräch über den Nahrungsmangel. Hornig kommt und berichtet über die Neuigkeiten aus Berichte über die Ereignisse in PeterswaldauPeterswaldau. Als Hilse ihm keinen Glauben schenken will, beruft sich Hornig darauf, Augenzeuge der Plünderung und Zerstörung gewesen zu sein. Der hinzukommende Chirurgus Schmidt bestätigt die Aussagen Hornigs: Die Weber »[m]achen Revolution, Rebellion; werden renitent, plündern und marodieren« (S. 100). Er ermahnt die Hausbewohner, nicht den Verstand zu verlieren und warnt sie vor dem anrückenden Militär. Hilses Sohn Gottlieb – der auf dem Weg nach Peterswaldau war – kehrt atemlos in die Stube zurück. Er hat die Schar von Webern gesehen, die sich Langenbielau nähern. Gottlieb berichtet, dass sein Pate, der alte Baumert, ihn aufgefordert habe, mitsamt seinem Vater an dem Aufstand teilzunehmen. Der alte Hilse ist dazu nicht bereit. Luise reagiert dagegen begeistert auf die Aufforderung Baumerts: Sie entscheidet, sich dem Aufstand anzuschließen. Weil Hilse befürchtet, dass sein Sohn sich ebenfalls auf die Seite der Aufständischen begeben wird, versucht er diesen davon abzuhalten, indem er ihn an die kirchlichen Heilszusagen (wie etwa das ewige Leben im Paradies) erinnert.

Читать дальше