Auch 125 Jahre nach der ersten öffentlichen Aufführung besitzt Hauptmanns Schauspiel nach wie vor große Die Aktualität der Weber Aktualität. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit droht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderzudriften. Die ungleiche Verteilung der Vermögensverhältnisse führt dazu, dass auf der einen Seite wenige Personen über enormen Geldbesitz verfügen und sich ein Leben in unvorstellbarem Luxus leisten können. Auf der anderen Seite leben Millionen von Menschen am Rande der Existenz (Krankheiten, Hunger, unzureichende Bildung, Altersarmut usw.). Noch schlimmer trifft die Armut vor allem junge Menschen auf allen Kontinenten: Sie verrichten Kinderarbeit oder müssen anderen Tätigkeiten nachgehen, um an genügend Nahrung und in den Genuss einer (Aus-) Bildung zu kommen. Insgesamt können sie meistens nur mit dem Notdürftigsten ausgestattet werden. Daher ist es an vielen Orten notwendig, dass sich private Personen und Gruppen sowie andere nichtstaatliche Hilfsorganisationen um diese hilfsbedürftigen und oft notleidenden Menschen kümmern, damit auch sie in unserer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft ein menschenwürdiges Dasein führen können.

Gerhart Hauptmanns Drama vermag uns diese Problematik vor Augen zu führen und uns für die Nöte und Sorgen unserer Mitmenschen zu sensibilisieren.

Das in fünf Akte eingeteilte Schauspiel weist zu Beginn jeden Aktes – im Vergleich zu anderen Dramen – Funktion der Regieanweisungen lange Regieanweisungen auf. Darin beschreibt der Autor die Orte der Handlung und die auftretenden Figuren so, dass sich der Leser die Einrichtung der Räume und das Aussehen der Figuren bildhaft vorstellen kann. Die Regieanweisung zum ersten Akt enthält auch Informationen zum Zeitpunkt der Handlung. In den nachfolgenden Akten erschließt sich der Zeitpunkt der jeweiligen Handlung aus den Aussagen der Protagonisten.

In einem Lager- und Geschäftsraum im Hause des Verlegers Dreißiger in Peterswaldau finden sich am Ende des Monats Mai, gegen Mittag, nach und nach Weber, Weberfrauen und Kinder ein, um ihre gewebten Stoffe abzugeben. Der Leser erhält einen circa einstündigen Einblick in das Geschehen am Rückgabetag.

Die Regieanweisungen Informationen in den Regieanweisungenenthalten neben einer genauen Beschreibung der Einrichtung des Zimmers eine umfassende Schilderung der Abläufe am Rückgabetag: Die Weber präsentieren ihre gewebten Stoffe, Angestellte des Verlegers begutachten und wiegen sie und zahlen den Arbeitslohn aus. Der ehemalige Weber Pfeifer (im Gegensatz zu den Webern wohlgenährt und gut gekleidet) ist zum Prüfer aufgestiegen und nutzt seine Stellung rücksichtslos aus, um den Lohn zu drücken. Dazu benutzt er einen Zirkel und eine Lupe, um genügend Mängel entdecken zu können, die eine Kürzung des Lohnes in seinen Augen rechtfertigen. Die anwesenden Weber werden als »hüstelnde, ärmliche Menschen mit schmutzigblasser Gesichtsfarbe« (S. 10) beschrieben, die sich »so klein als möglich« (S. 9) machen. Der Autor schildert die Situation derart, als ob die Prüfung der Produkte durch die Angestellten Dreißigers eine »Entscheidung über Tod und Leben« (S. 9) für die Weber darstellt.

Die ersten Dialoge der Handlung drehen sich um die Notlage der WeberNotlage der Weber. Pfeifer kümmert sich nicht um die Klagen der Bittsteller, sondern sucht nach Möglichkeiten, die Löhne weiter zu drücken. Viele Weber lassen sich das gefallen, Reimann und Bäcker lehnen sich jedoch gegen Pfeifers Kürzungen auf. Als Bäcker weiter auf eine gerechte Bezahlung drängt, ruft Pfeifer den Verleger zu Hilfe. Die verbale Auseinandersetzung zwischen Bäcker und Dreißiger endet mit dem Rauswurf des Webers.

Der fast verhungerte Sohn der Frau Heinrich liefert die Stoffe seiner Eltern beim Verleger ab. Als er zusammenbricht, bemüht sich Dreißiger, den Dreißiger: Fürsorge und Ausbeutungfürsorglichen Unternehmer zu spielen. Er veranlasst, dass der Junge in sein Kontor gebracht wird, wo er ihn versorgen lassen will. Er gibt den Eltern, die schon neun Kinder haben, die Schuld an dessen Zusammenbruch. Dann schildert Dreißiger voller Selbstmitleid die ›Probleme‹ eines Fabrikanten. Von den Webern lässt er sich bestätigen, ein wohltätiger Unternehmer zu sein. Er droht ›seinen‹ Webern mit der Schließung seines Unternehmens, wenn sie sich ihm gegenüber nicht wohl verhalten. Er erhöht den Druck auf die Weber, indem er 200 weitere Weber einstellt. Mit den zahlreichen Anträgen der Bittsteller beschäftigt er sich erst gar nicht, sondern verweist sie an Pfeifer. Den Webern bleibt nichts anderes übrig, als zu resignieren. Pfeifer nimmt nach dem Zwischenfall mit dem Jungen seine Begutachtung wieder auf: Der alte Baumert wird zukünftig – nach Einstellung der 200 Weber – nur noch 10 Silbergroschen erhalten. Unter den anderen Webern regt sich Aufkeimender WiderstandWiderstand (»Flüstern und Murren«, S. 26) gegen Pfeifers Willkür.

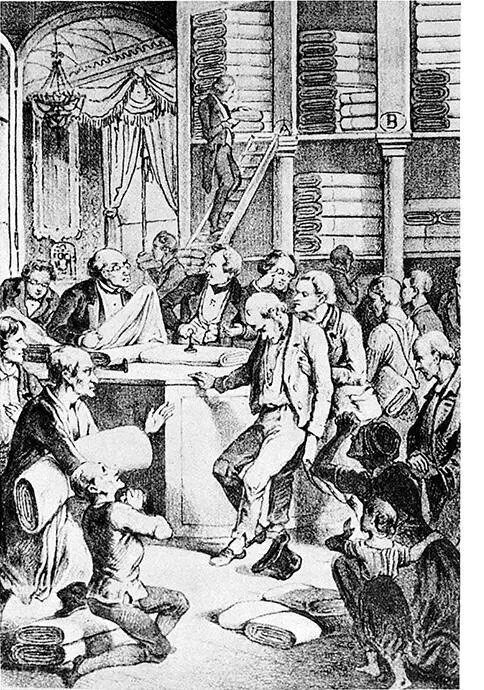

Abb. 1: »Weber-Szene«, anonyme Lithographie, um 1845

Der Autor hat auch dem zweiten Akt ausführliche Regieanweisungen vorangestellt. Er schildert darin die armselige und notdürftig reparierte Webstube der Familie Baumert, die der Weber Ansorge ihr vermietet hat. In der Stube leben und arbeiten die Baumerts mit ihren drei Kindern und einem Enkelkind. Die Familienmitglieder sind »abgemagert zum Skelett« (S. 27) und tragen verschlissene Kleidung. Ihre Augen werden als »entzündlich gerötet und wässrig« (S. 27) beschrieben. Zahlreiche Heiligenbilder weisen auf die Religiosität der Bewohner hin.

Am Nachmittag/Abend des Rückgabetages halten sich die Mitglieder der Familie Baumert in ihrer Wohn- und Arbeitsstube auf und erwarten die Rückkehr des Vaters. Die Töchter und der nur beschränkt arbeitsfähige Sohn weben. Das vierjährige Enkelkind weint, weil es Hunger hat. Von dem Leben am ExistenzminimumLohn des alten Baumert muss die sechsköpfige Familie den gesamten Lebensunterhalt bestreiten. Frau Baumert leidet unter den Existenzängsten. Ansorge, Wohnungsgeber der Baumerts, kann der Bitte der Arbeitenden nach mehr Licht in der Stube nicht nachkommen, weil er sich selbst kaum durchbringen kann.

Ähnlich geht es der schwangeren Frau Typisches Schicksal einer WeberfamilieHeinrich, die mit ihrem kranken Ehemann bereits neun Kinder hat. Als sie bei Baumerts um ein bisschen Mehl für ihre Kinder bittet, wird sie zurückgewiesen, weil diese selbst nichts mehr haben. Aus Frau Heinrichs Worten spricht eine solche Niedergeschlagenheit, dass die alte Baumert befürchtet, dass sich die Heinrich etwas antun könnte.

Wenig später kehrt der alte Baumert mit dem ehemaligen Weber Moritz JägerMoritz Jäger zurück. Jäger hat in den letzten Jahren beim Militär seinen Lebensunterhalt verdient. Später kommt Ansorge hinzu und die Männer unterhalten sich über die materielle Situation der Weber, die von dem bisschen Lohn noch verschiedene steuerliche Abgaben bestreiten müssen.

Jäger skizziert die herrschenden sozialen Gegensätze (S. 41) und stellt seine Überlegungen zur Besserung der Situation vor: Hilfe sei nicht von den Herrschenden (König und Kirche) und den Unternehmern zu erwarten. Nur die Solidarität unter den Webern könne Abhilfe schaffen. Wenn alle zusammenhielten und Mut zum Protest aufbrächten, könnten sie sich Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse?Verbesserungen erstreiten. Jäger hadert auch mit der Justiz, die sich als parteilich entpuppt hat und behauptet, »de Weber kennten gutt und gerne auskommen, se wärn bloß zu faul« (S. 44). Schließlich zitiert er mehrere Strophen aus dem Weberlied. Es gelingt ihm, Baumert und Ansorge durch den Vortrag für seine Ziele zu gewinnen.

Читать дальше