III,2:Klaras letzter StrohhalmKlara erscheint. Inständig fleht sie Leonhard an, sie zu heiraten; sie werde in der Ehe erniedrigendste Umstände ertragen, evtl. sogar Selbstmord begehen, so dass Leonhard wieder von ihr befreit wäre. Doch kalt lächelnd weist Leonhard sie ab. Ungerührt rät er ihr, sich mit ihrem Schicksal abzufinden; wie ihr ergehe es Tausenden.

III,3:Ein Junge bringt Leonhard in Klaras Beisein einen Blumenstrauß. Leonhard erkennt, dass er von der Nichte des Bürgermeisters stammt. Er hat versäumt, ihr seinerseits Blumen zu schicken.

III,4:Klara erfährt Leonhards ZynismusLeonhards Motiv, sie abzuweisen: Er hat sich in der Zwischenzeit mit der Nichte des Bürgermeisters verlobt. Freimütig räumt er ein, dadurch sein berufliches Fortkommen sichern zu wollen. Außerdem gibt Leonhard Klaras Vater die Schuld an der gelösten Verlobung, weil dieser die Mitgift verschleudert habe. Klara bekräftigt ihre Absicht, den Freitod zu suchen; einen Selbst- und Kindsmord ziehe sie dem Vatermord vor. Leonhard schenkt ihr keinen Glauben.

III,5:Wieder allein, scheint Leonhard – von Gewissensbissen geplagt – wankelmütig zu werden. Er erwägt, Klara doch zu heiraten, als der Sekretär erscheint.

III,6:Friedrich will Leonhards verwerfliches Handeln an Klara vergelten und zwingt ihn zu einem DuellDuell.

III,7:Karl will wegKarl, wieder in Freiheit, trifft zu Hause ein. Voller Abneigung bemängelt er die spießbürgerlich-pedantische Ordnung, die überall im Umkreis seines dominanten Vaters herrsche. Er ist entschlossen, seine Familie zu verlassen, um zur See zu fahren.

III,8:Als Klara kommt, teilt Karl ihr seinen Entschluss mit. Zuvor werde er noch den Gerichtsdiener Adam erschlagen, um die erlittene Demütigung und den Tod der Mutter zu vergelten. Als Klara einwendet, er solle den Vater nicht alleinlassen, horcht Karl auf, ohne jedoch weiter Verdacht zu schöpfen. Er bittet sie, ihm ein Glas Wasser vom Brunnen zu holen. Klara möchte die günstige Gelegenheit nutzen, um ihren Selbstmord als unglücklichen Sturz zu inszenieren.

III,9:Es ist neun Uhr. Karl singt allein vor sich hin.

III,10:Meister Anton tritt ein. Karl teilt ihm seinen Entschluss mit. Sein Vater erklärt daraufhin nur, dann eben seinen Gesellen nicht entlassen zu können, mit dem Karls fehlende Arbeitskraft kompensiert wird.

III,11:Der Sekretär erscheint. Er hat Leonhard im Duell Leonhards, Friedrichs und Klaras Todgetötet, ist dabei aber selbst tödlich getroffen worden. Er bittet Anton, Klara nicht zu verstoßen. Nun endlich versteht Anton; die Bitte lehnt er ab. In der Technik des sogenannten ›Botenberichts‹ überbringt Karl die Nachricht, Klara sei durch einen Sturz in den Brunnen umgekommen. Zunächst hat es den Anschein, es habe sich um einen Unfall gehandelt; damit könnte sich der Vater arrangieren. Aber eine Magd hat gesehen, dass Klara sich in den Brunnen gestürzt hat. Der Sekretär gibt sich selbst und Meister Anton die Schuld an Klaras Selbstmord. Anton hingegen weist die Verantwortung von sich. Er denkt lediglich an die öffentliche Schmach, die nun nicht mehr zu verhindern ist. Antons ResignationResigniert hadert Anton mit seinem Schicksal: »Ich verstehe die Welt nicht mehr!« (III,11; S. 95).

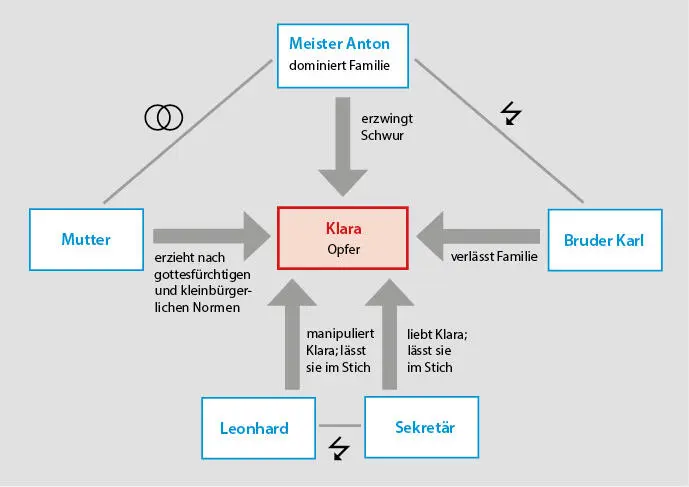

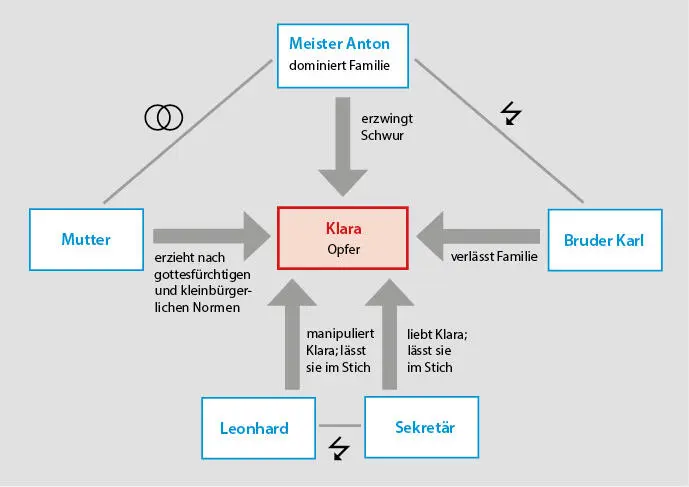

Abb. 1: Figurenkonstellation. Klara als Opfer der gesellschaftlichen Zwänge

Meister Anton blickt mit seinen 60 Jahren (III,8; S. 90) auf ein langes Berufsleben als redlicher Tischler zurück, der in der Stadt hohes Ansehen genießt (I,7; S. 58). Früh Halbwaise geworden, haben ihn die Erfahrungen seiner Kindheit – Armut, Schwäche, Hilflosigkeit, Existenzangst – nachhaltig geprägt. Aus seiner Sicht kann er gegen eine als Bedrohung empfundene Umwelt nur bestehen, indem er sich gegen Anfeindungen wappnet. Schlüsselmetaphern sind sein »steinernes Herz« (II,1; S. 62) sowie die Stacheln eines Igels, die er sich zur Abwehrhaltung nach außenAbwehr gegen außen zugelegt hat (I,5; S. 52).

Antons Inneres ist Selbstschutz und Lebenskampfverletzlich; seinen »Tränenbrunnen« habe er zwar »verstopft«, er bekomme aber immer wieder »einen Riss« (I,5; S. 53). Darin argwöhnt er eine Schwäche, so dass er sich zum Selbstschutz mit einem Panzer versieht. Denn das Leben empfindet er als Kampf, als einen »Mühlstein«, den er am Hals trägt (I,5; S. 50). Seinen Broterwerb besorgt er »mit schwerer Mühe im Schweiß seines Angesichts« (I,6; S. 57) – genau wie Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies (Altes Testament, 1. Mose 3,19).

Eigentlich zeichnet sich Antons Wesen durch Moralische PflichtMitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft aus; von Natur aus ist er ein rechtschaffener, grundanständiger Mensch. Als Junge nahm ihn der Tischlermeister Gebhard unentgeltlich in die Lehre und ermöglichte ihm den sozialen Aufstieg zu bescheidenem Wohlstand. Ihm fühlt er sich zeitlebens zu Dankbarkeit verpflichtet; als Gebhard in Schulden gerät, hilft er ihm mit einem Darlehen aus, das er bis zu dessen Tod nie zurückfordert (I,5; S. 52–54) – auch wenn seine Tochter nun ohne Mitgift dasteht. Kapitalistisches Gewinnstreben ist ihm im Gegensatz zu Leonhard fremd; er kann seine innere Ruhe nur finden, wenn er seine moralischen Verpflichtungen erfüllt hat.

Scheinbar festen Halt findet »Meister« Anton in den Ehrbarkeit der ZunftEhrbarkeitsregeln des Zunfthandwerks, nach denen er seine ethischen Vorstellungen ausrichtet. Als zentrale Wertbegriffe sieht er seine untadelige Rechtschaffenheit in Beruf und Lebensführung sowie sein Ansehen in den Augen der Mitbürger an, das er durch Arbeit, Fleiß und eine gottesfürchtige Lebensführung zu erzielen hofft. Geradezu zwanghaft klammert er sich an diese Leitbilder. Obwohl im Dramentext nicht explizit angesprochen, spielt hier die ökonomische Bedrohung des traditionellen zünftigen Handwerks durch die um sich greifende Gewerbefreiheit eine wichtige Rolle;4 tief im Inneren ist Anton sich bewusst, verzweifelt und wohl auch vergeblich eine Stütze in unwiederbringlich Vergangenem zu suchen.

In dieser althergebrachten Welt sucht Anton Schutz und Sicherheit. Es ist ein Symbol für seine Abschottung von der Welt, dass er sich beruflich auf Särge spezialisiert hat; denjenigen seiner Frau nagelt er eigenhändig zu (II,1; S. 61). Und in seinem Kummer sucht er Zuflucht im abgeschiedenen Gebirge (II,1; S. 66).

Doch er unterliegt einem Trugschluss. Die schützenden Mauern seines Hauses sind durchlässig; die Außenwelt, die er nicht kontrollieren kann, findet Zugang – sei es durch seinen Sohn Karl, der die ehrbaren Prinzipien des Vaters verwirft, oder durch den windigen Galan seiner Tochter. Problematisch ist Antons fremdgeprägtes Ehrverständnis; er fühlt sich abhängig von seinem guten Abhängigkeit vom öffentlichen AnsehenRuf. Hier mag eine tief sitzende Unsicherheit zutage treten, da er die Bestätigung durch seine Mitwelt für unabdingbar hält. Ihm mangelt es an Souveränität, darüber hinwegzusehen, wenn sich ein Ganove wie der Pocken-Fritz bei ihm anbiedern will (II,1; S. 64).

Übertriebene Fröhlichkeit und Lebensbejahung sind für Anton Zeichen potenzieller Sündhaftigkeit: »Aber ein Handwerksmann kann nicht ärger freveln, als wenn er seinen sauer verdienten Lohn aufs Spiel setzt« (I,6; S. 57). Darin folgt Anton einem Protestantische Pflichterfüllung statt Vergnügenfreudlosen Protestantismus in der Tradition des französischen Reformators Jean Calvin (1509–1564). Dieser sah den Sinn des Lebens allein in Arbeit und Pflichterfüllung, durch welche der Christ mit seinem Nächsten verbunden sei und ihm diene.

Читать дальше