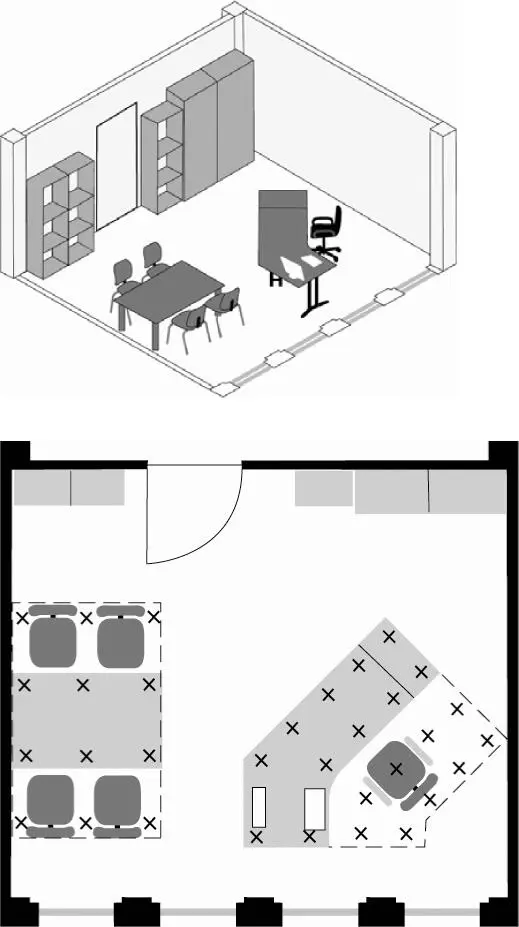

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: {5,40 m × 5,30 m)/3 = 9,54 m 2

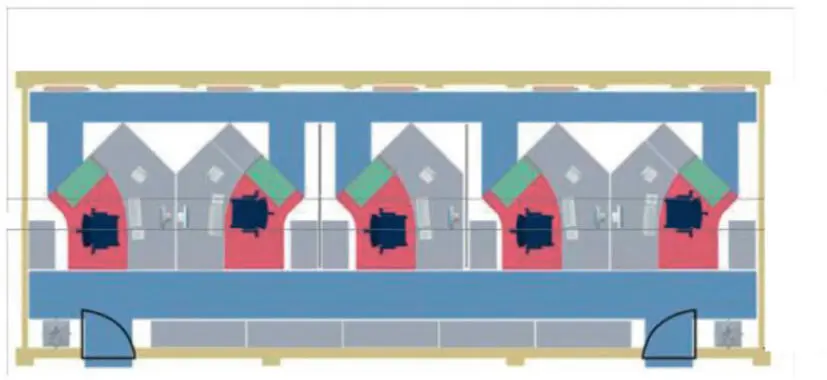

Beispiel 5: Grundfläche eines Gruppenbüros

Bild 14: Beispiel für die Grundfläche eines Gruppenbüros (Quelle: ASR AI.2)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: {12,30 m × 4,35 m)/5 = 10,70 m 2

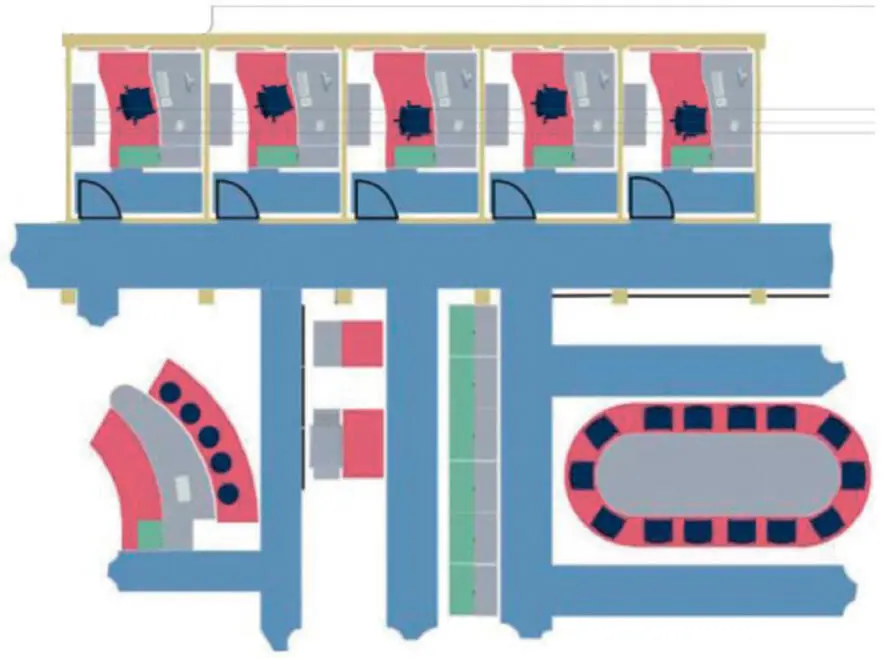

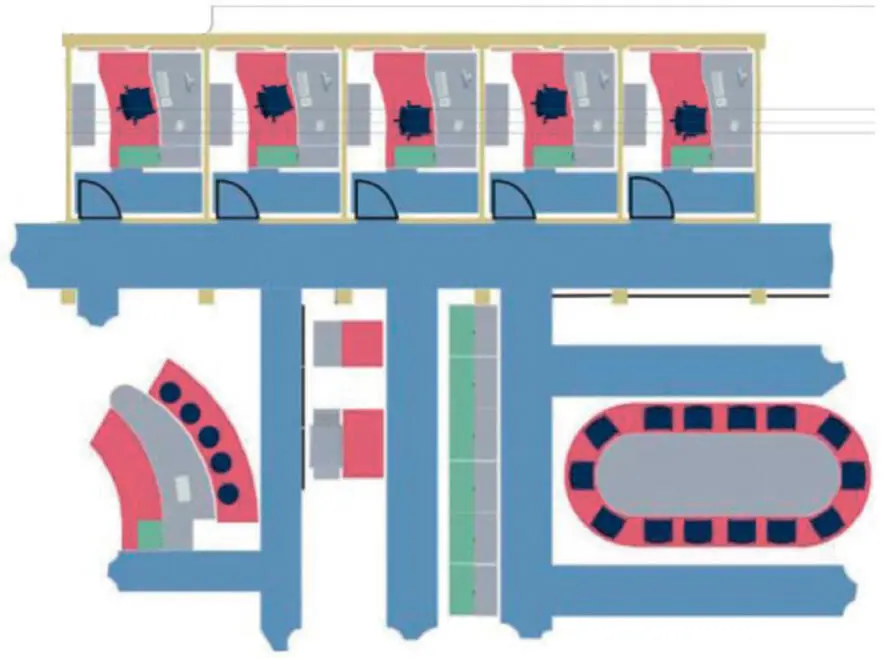

Beispiel 6: Grundfläche eines Kombibüros

Bild 15: Beispiel für die Grundfläche eines Kombibüros (Quelle: ASR A1.2)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 2,70 m ×3,30 m = 8,91 m 2

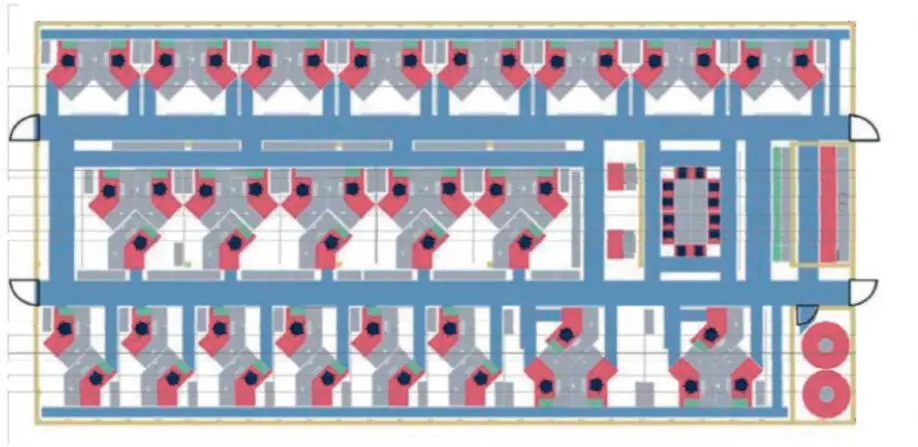

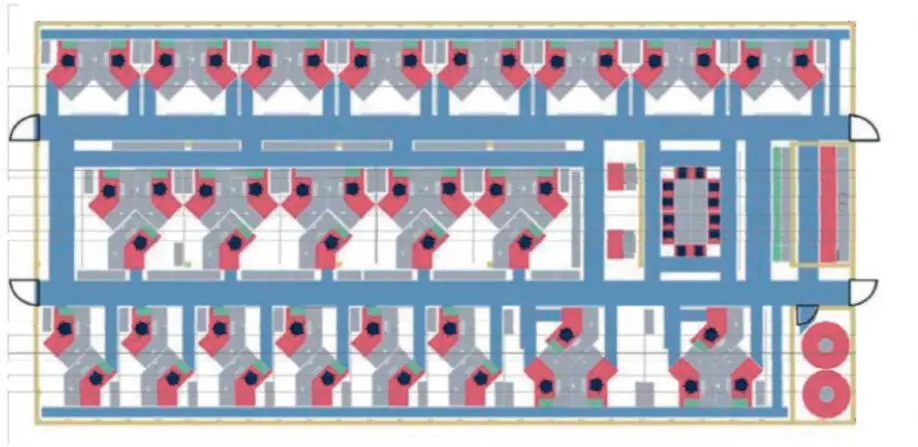

Beispiel 7: Grundfläche eines Großraumbüros

Bild 16: Beispiel für die Grundfläche eines Großraumbüros (Quelle: ASR A1.2)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz:

(40,26 m × 19,70 m)/49 = 16,18 m 2

Beleuchtung

Gesetze, Verordnungen, Regeln

§ 3a Abs. 1 ArbStättV, ASR A3.4 „Beleuchtung“

Allgemeine Anforderungen

Arbeitsstätten müssen mit ausreichend Licht versorgt werden, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten sicherzustellen. Heutzutage geht es dabei nicht aus, nur die benötigte Helligkeit mit Tageslicht und künstlicher Beleuchtung in der richtigen Mischung sicherzustellen. Zusätzlich sollte die Kunstbeleuchtung möglichst nahe an das Tageslichtspektrum herankommen. Darauf sollten Sie bei Ihrer Begehung also entsprechend viel Wert legen, denn dies wirkt sich auch besonders günstig auf die Fehlerquote, Stimmung und Produktivität der Beschäftigten aus.

Beleuchtung mit Tageslicht

Anforderungen an die Beleuchtung mit Tageslicht:

• Für Fenster und Dachoberlichter sind Verglasungsmaterialien zu verwenden, die den Farbeindruck möglichst nicht verändern,

• Blendung: Um Blendungen durch Sonneneinstrahlung zu minimieren, sollten Jalousien, Rollos oder Lamellenstores verwendet werden.

Möglichkeiten zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen über Tageslicht:

• Fenster

• Dachoberlichter

• lichtdurchlässige Bauteile

Arbeitsräume sind ausreichend mit Tageslichtbeleuchtet, wenn folgende Faktoren erfüllt werden:

• Tageslichtquotient am Arbeitsplatz > 2 %

• Tageslichtquotient am Arbeitsplatz bei Dachoberlichtern > 4 %

• Verhältnis Fenster-, Tür- oder Wandfläche bzw. Oberlichtfläche zur Grundraumfläche mindestens 1:10

Oben genannte Anforderungen gelten auch für Aufenthaltsbereiche in Pausenräumen.

Berechnung des Tageslichtquotienten: D=Ep/Ea × 100%

D  Tageslichtquotient

Tageslichtquotient

E p  Beleuchtungsstärke im Innenraum

Beleuchtungsstärke im Innenraum

E a  Beleuchtungsstärke im Freien (ohne Verbauung, bei bedecktem Himmel)

Beleuchtungsstärke im Freien (ohne Verbauung, bei bedecktem Himmel)

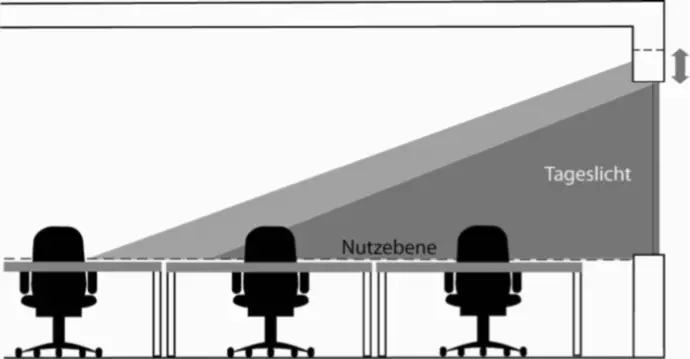

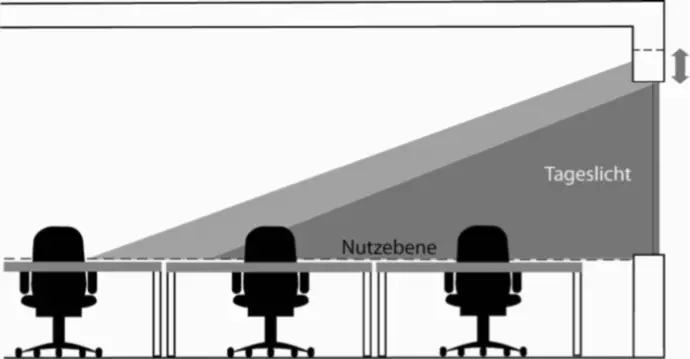

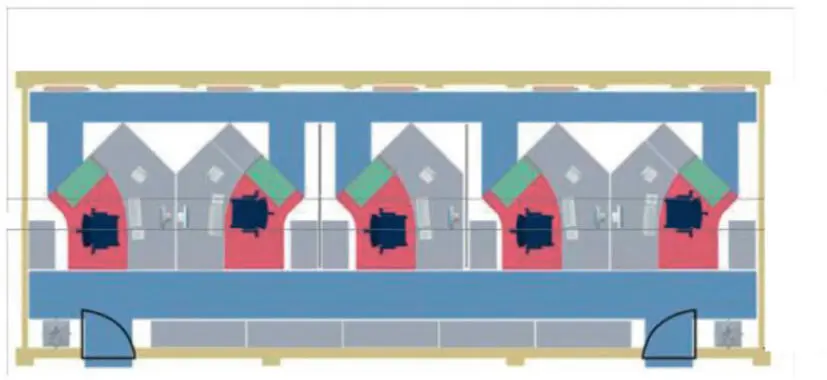

Bild 1: Beispiel für die Tageslichtversorgung in Abhängigkeit von der Raumhöhe, der Größe und der Anordnung der Fenster (Quelle: ASR A3.4)

Praxistipp:

Ergibt sich bei der Begehung, dass Ihre Räume nicht die nötigen Anforderungen erfüllen, müssen Sie auch hier im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten festlegen.

Künstliche Beleuchtung

Um in den Arbeitsräumen ausreichend Beleuchtung sicherzustellen, reicht Tageslicht in der Regel nicht aus. Darum ist zudem künstliche Beleuchtungnötig. Ob die Lichtverhältnisse genügen, hängt nicht zuletzt von den Bedürfnissen der Beschäftigten ab. Ältere Arbeitnehmer benötigen in der Regel z. B. aufgrund des geringeren Sehvermögens meist mehr Licht als jüngere. Grundlegend gilt:

• Das 0,6-Fache der mittleren Beleuchtungsstärke darf im Bereich des Arbeitsplatzes nicht unterschritten werden.

• Der niedrigste Wert der Beleuchtung darf nicht im Bereich der Hauptsehaufgabe liegen.

Praxistipp:

Achten Sie bei der Begehung darauf, ob das Licht richtig eingesetzt wird. Prüfen Sie also nicht nur, ob ausreichend Licht vorhanden ist, sondern auch, ob es überflüssige Lichtquellen gibt, die reduziert werden können. Es sollte nach Möglichkeit aus umwelt- und kostentechnischen Gründen darauf verzichtet werden, künstliches Licht übermäßig dort einzusetzen, wo es niemandem nutzt.

Orientierende Messung

Wenn Sie bei der Prüfung von Beleuchtungseinrichtungen orientierende Messungen im Betrieb durchführen, verwenden Sie mindestens Beleuchtungsstärkemessgeräte der Klasse C gemäß DIN 5035 Teil 6.

Beachten Sie bei der Durchführung der Messungen folgende Punkte:

• In Räumen, die auch durch Tageslicht beleuchtet werden, sollten Sie die Messung bei natürlicher Dunkelheit durchführen. Ist es nicht möglich, das Tageslicht abzudunkeln, müssen Sie zuerst bei eingeschalteter und danach bei aus geschalteter künstlicher Beleuchtung messen und anschließend aus der Differenz der beiden Messungen die Werte der künstlichen Beleuchtung ermitteln. Beide Messungen sollten bei bedecktem Himmel und unmittelbar nacheinander durchgeführt werden.

• Messen Sie die Beleuchtungsanlagen im Betriebszustand. Dazu müssen Leuchtstofflampen und andere Entladungslampen mindestens 100 Betriebsstunden aufweisen.

• Verteilen Sie die Messpunkte möglichst gleichmäßig.

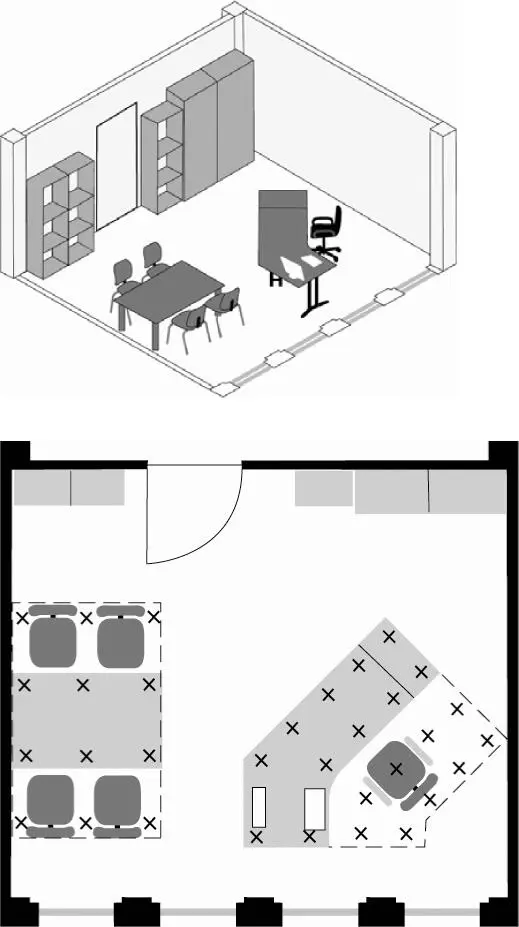

Bild 2: Beispiel für die Verteilung der Messpunkte für einen Bereich des Arbeitsplatzes (Quelle: ASR A3.4)

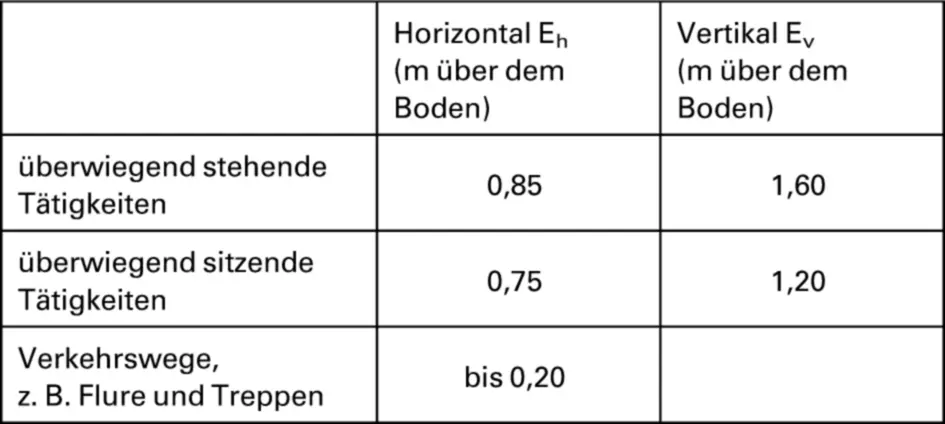

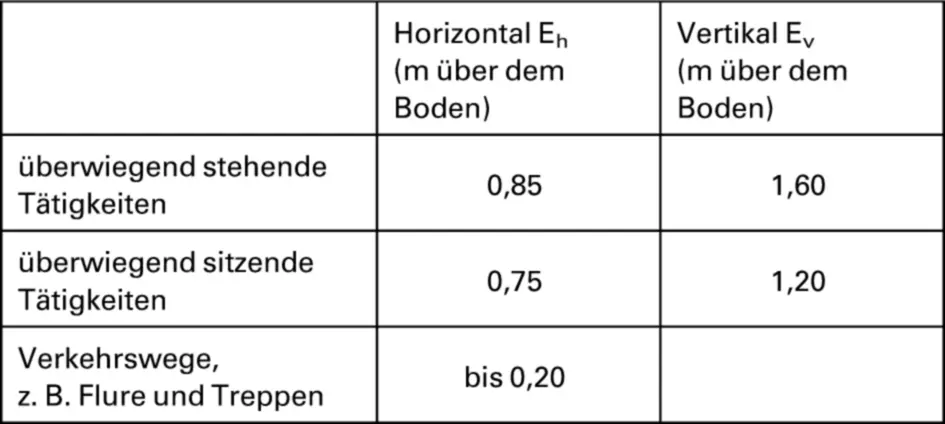

Der Mindestwert der Beleuchtungsstärke muss in der Bezugsebeneerreicht werden, d. h. dort, wo die Haupttätigkeit ausgeführt wird. Ist die Höhe der Ebene bekannt, in der die Sehaufgabe ausgeführt wird, können Sie die Messung dort durchführen. Wenn Sie die tatsächliche Höhe nicht kennen, sind folgende Höhenwerte anzunehmen:

Tab. 1: Höhe der Bezugsebenen für horizontale Beleuchtungsstärken Eh und vertikale Beleuchtungsstärken Ev

Читать дальше

Tageslichtquotient

Tageslichtquotient