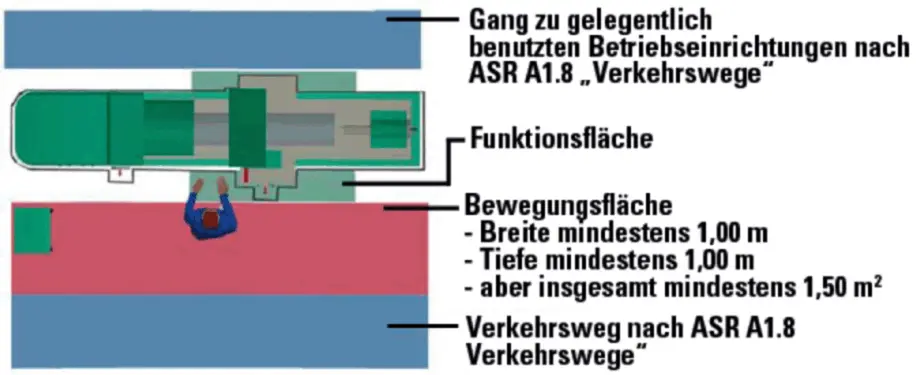

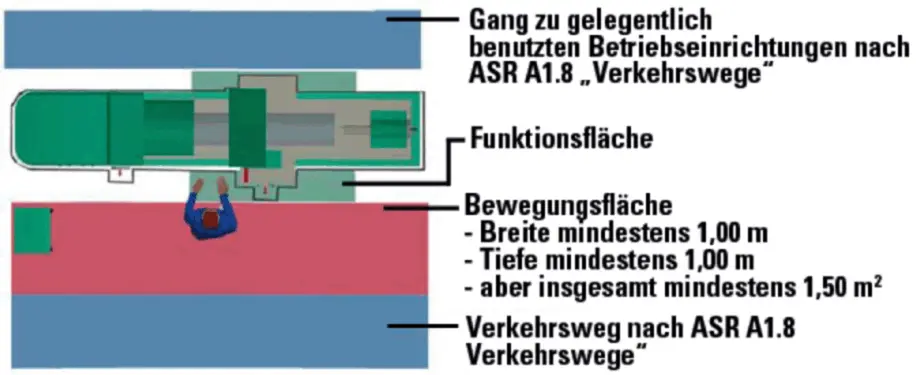

Bild 4: Mindestbreite der Bewegungsfläche im Sitzen und Stehen (Quelle: ASR A1.2)

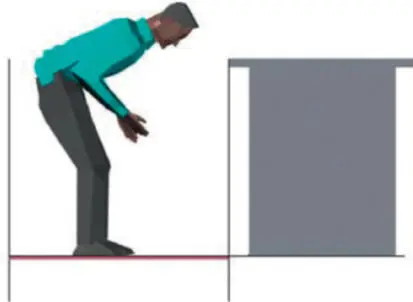

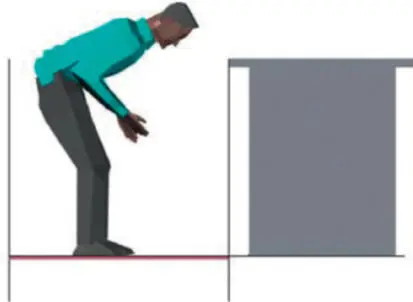

Bild 5: Mindesttiefe der Bewegungsfläche für Arbeitsplätze mit stehender, nicht aufrechter Körperhaltung (Quelle: ASR A1.2)

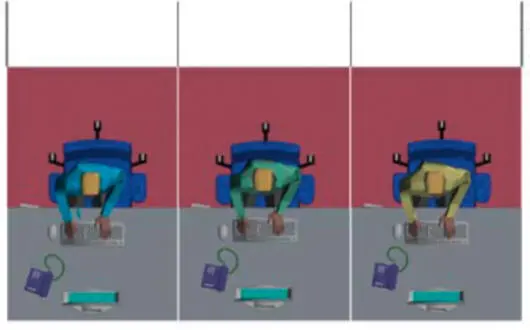

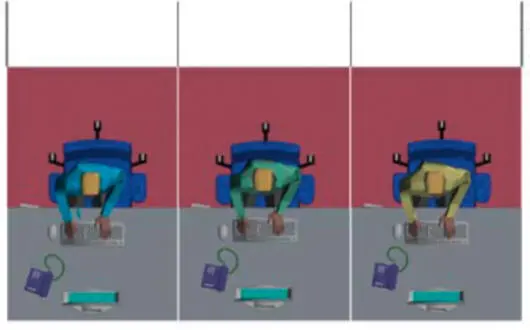

Bild 6: Mindestbreite der Bewegungsfläche bei nebeneinander angeordneten Arbeitsplätzen mit sitzender oder stehender Körperhaltung (Quelle: ASR A1.2)

Bewegungsflächen dürfen sich nichtüberlagern mit:

• Bewegungsflächen anderer Arbeitsplätze

• Flächen für Verkehrswege (einschließlich Fluchtwege und Gänge zu anderen Arbeitsplätzen sowie Betriebseinrichtungen)

• Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und Einrichtungen

• Flächen für Sicherheitsabstände

Ausnahmen:

• Stellflächen von selbst benutzten mobilen Arbeitsmitteln

• Funktionsflächen von selbst benutzten Arbeitsmitteln, Einbauten und Einrichtungen, z. B. Schrankauszüge und -türen, Fensterflügel

• Flächen für Sicherheitsabstände

Bei den Maßen zu Höhen und Breiten von Verkehrs- und Fluchtwegen beachten Sie zusätzlich die Anforderungen der Technischen Regeln ASR A1.8 „Verkehrswege“ und ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“.

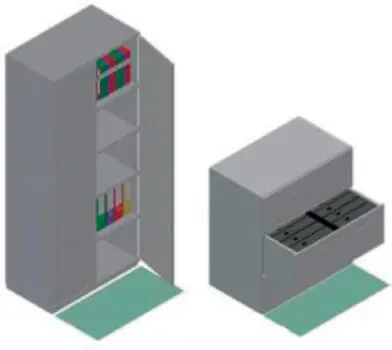

Funktionsflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und Einrichtungen

Was ist die Funktionsfläche?

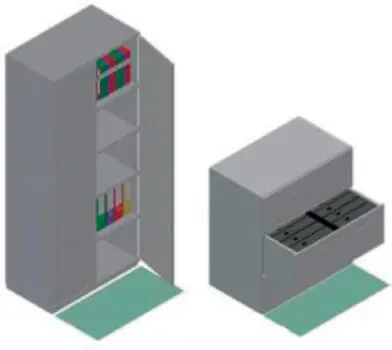

Funktionsflächen sind die Bodenflächen, die von beweglichen Teilen von Arbeitsmitteln, Einbauten und Einrichtungen über deckt werden.

Bild 7: Beispiel für Funktionsflächen: Schränke (Quelle: ASR A1.2)

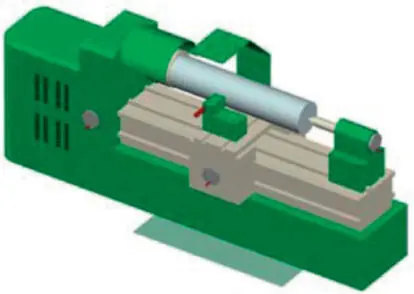

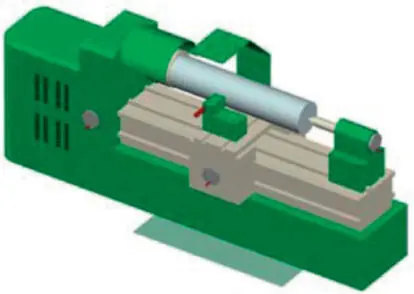

Bild 8: Beispiel für Funktionsflächen: Drehmaschine (Quelle: ASR A1.2)

Ermittlung der benötigten Funktionsfläche

Bei der Ermittlung der Funktionsflächen müssen Sie die Flächen für alle Betriebszustände berücksichtigen. Das beinhaltet auch den benötigten Platz für Prüfungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Werkzeugwechsel und ähnliche Tätigkeiten.

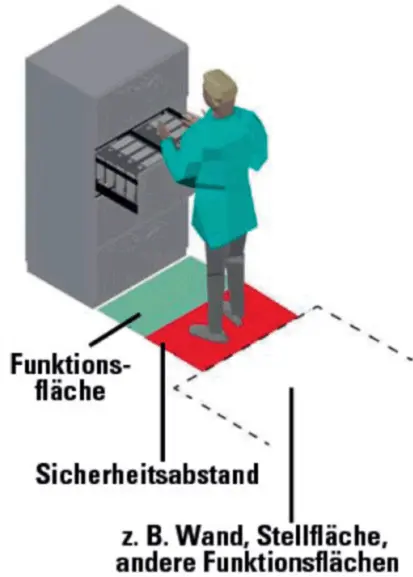

Flächen für Sicherheitsabstände

Was ist der Sicherheitsabstand?

Der Sicherheitsabstand ist der benötigte Abstand zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Einbauten sowie Einrichtungen und dem Beschäftigten. Dieser Spielraum stellt sicher, dass Gefährdungen, z. B. durch Quetschungen, so weit wie möglich vermieden werden.

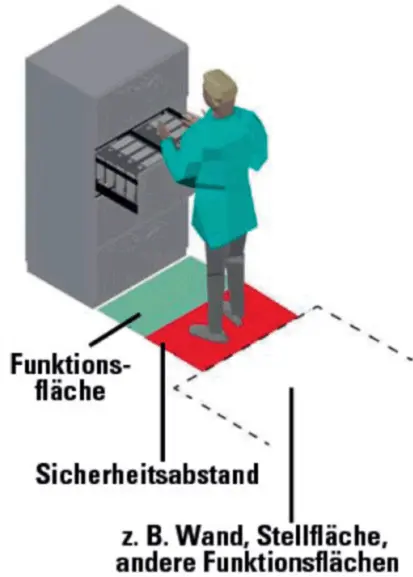

Bild 9: Beispiel für Funktionsfläche und Sicherheitsabstand: Schrankbenutzung (Quelle: ASR A1.2)

Ermittlung des Sicherheitsabstands

Wie viel Sicherheitsabstand im Einzelnen benötigt wird, müssen Sie auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung festlegen. Dies ist also je nach erwarteter Gefährdung durch das Arbeitsmittel festzulegen. Ziehen Sie hierfür am besten die Empfehlungen des Herstellers zurate.

Pauschale Maßgaben lassen sich hierfür nicht treffen, jedoch sollten Sie zur Vermeidung von Ganzkörperquetschungen darauf achten, dass der Sicherheitsabstand mindestens 0,50 m beträgt.

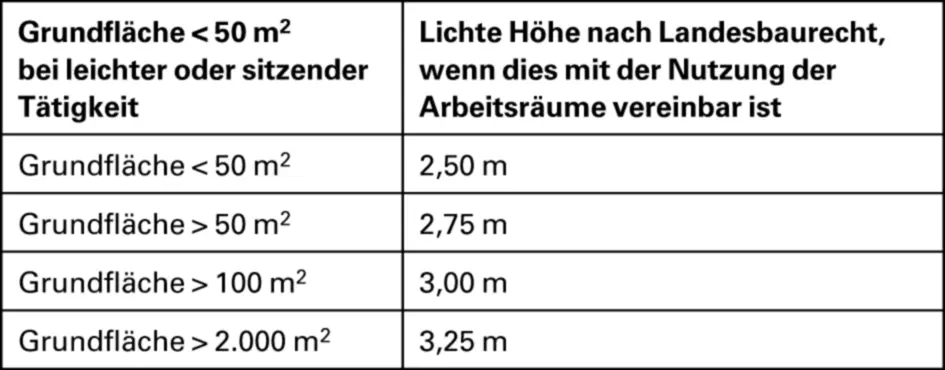

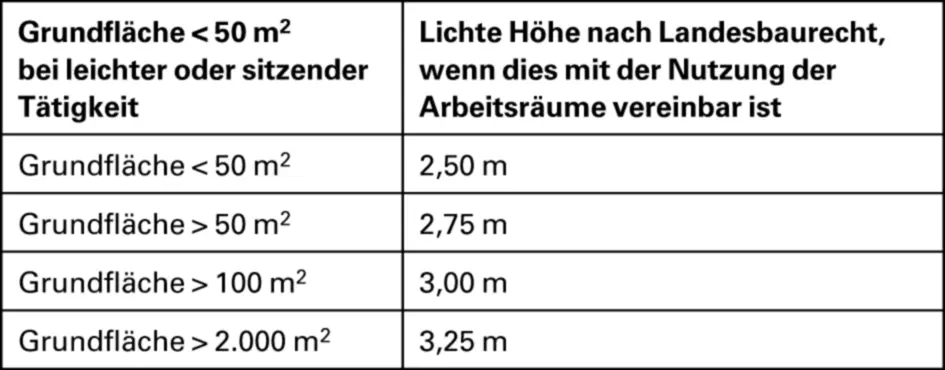

Lichte Höhe von Arbeitsräumen

Um die benötigte lichte Höhe von Arbeitsräumen zu bestimmen, sollten Sie in jedem Fall folgende Punkte berücksichtigen:

• Benötigter Bewegungsfreiraum für die Beschäftigten

• Nutzung der Arbeitsräume

• Technische Anforderungen an Lüftung, Beleuchtung etc.

• Erfordernisse, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter sicherzustellen

Um die Mindestanforderungen an die lichte Höhe zu bestimmen, müssen Sie außerdem die Grundfläche des Raums betrachten:

Praxistipp:

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Gefährdungsbeurteilung belegen können, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen, reichen in diesem Fall auch jeweils 0,25 m weniger lichte Höhe als in obiger Tabelle. Eine Mindesthöhe von 2,50 m darf jedoch nicht unterschritten werden!

Wie in den allgemeinen Anforderungen bereits erwähnt, gilt der Grundsatz:

Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten dürfen niemals beeinträchtigt werden!

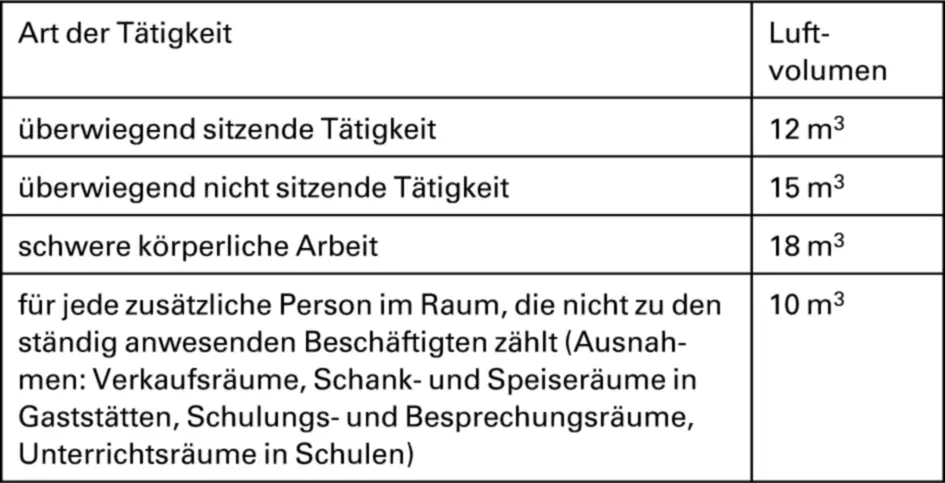

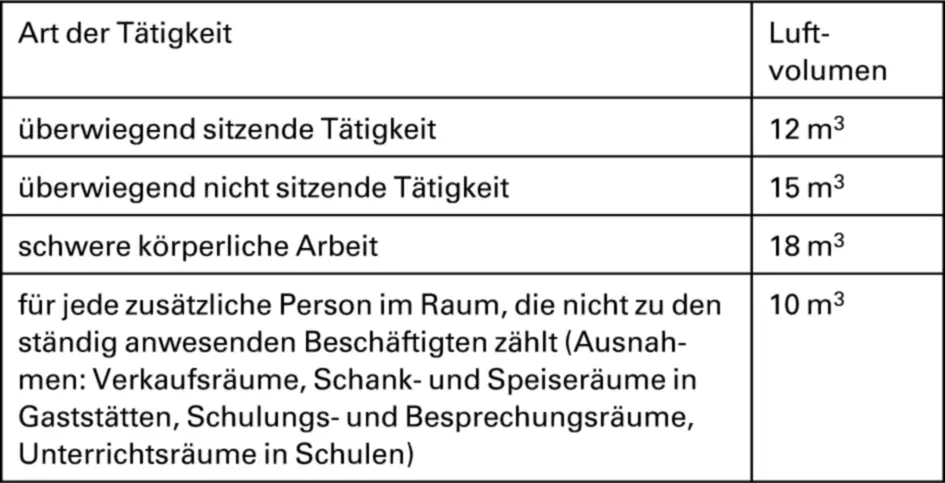

Luftraum

Um den Beschäftigten ausreichend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen und damit einhergehend das Wohlbefinden sicherzustellen,werden auch in Bezug auf das Luftvolumen im Raum gewisse Anforderungen gestellt. Diese richten sich nach der Art der Tätigkeit und sind im Einzelnen für jeden ständig anwesenden Beschäftigten wie folgt vorgeschrieben:

Beispiele für Grundflächen von Arbeitsplätzen

Um die Grundfläche von Arbeitsplätzen zu ermitteln, benötigen Sie die Maße des Raums. Berechnen Sie zunächst die Gesamtfläche in m 2und teilen Sie sie durch die Anzahl der Arbeitsplätze im Raum.

Beispiel 1: Grundfläche eines Arbeitsplatzes in einer Fertigungsstätte

Bild 10: Beispiel für die Grundfläche eines Arbeitsplatzes in einer Fertigungsstätte (Quelle: ASR A1.2)

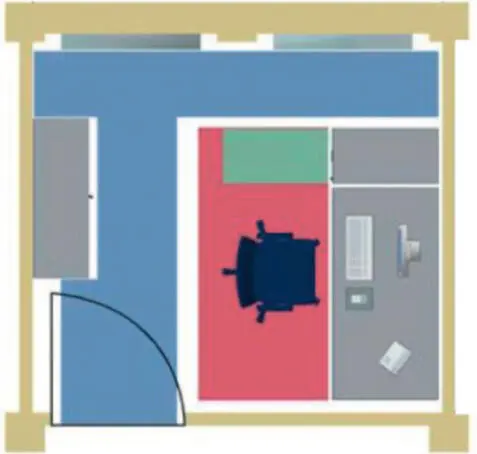

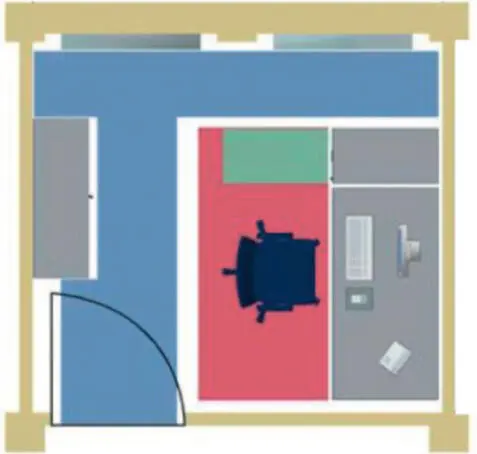

Beispiel 2: Grundfläche eines Einzelbüros

Bild 11: Beispiel für die Grundfläche eines Einzelbüros (Quelle: ASR A1.2)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 3,10 m × 2,80 m = 8,68 m 2

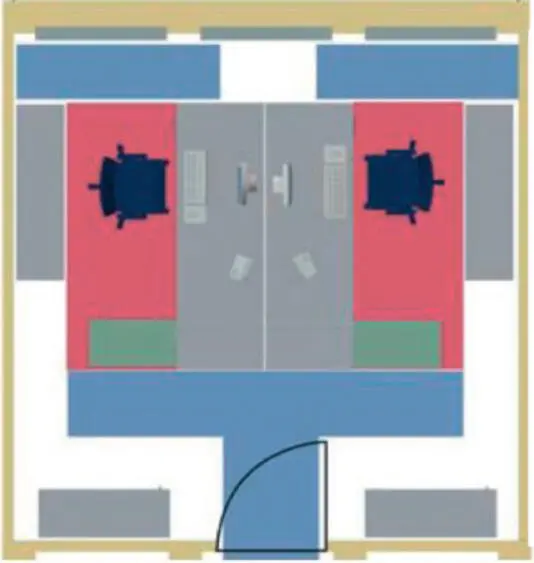

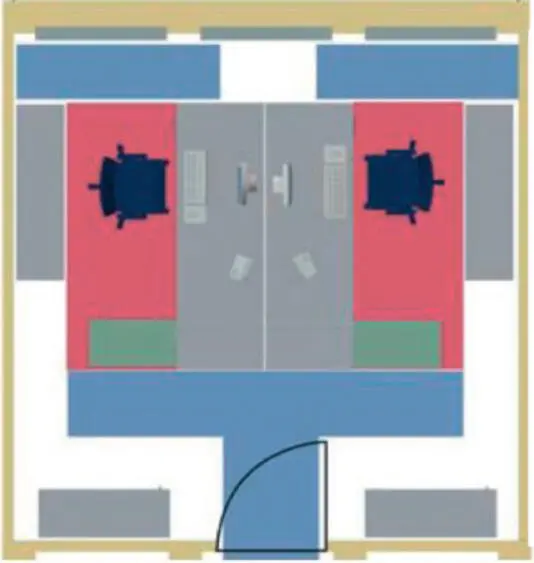

Beispiel 3: Grundfläche eines Zwei-Personen-Büros

Bild 12: Beispiel für die Grundfläche eines Zwei-Personen-Büros (Quelle: ASR A1.2)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: (4,40 m × 4,60 m)/2 = 10,12 m 2

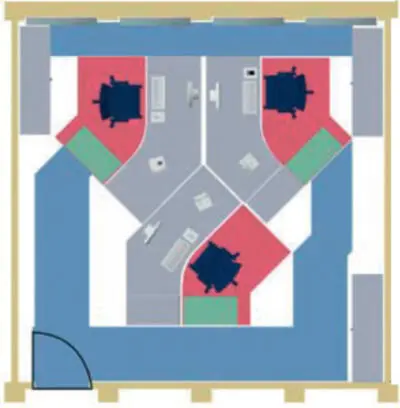

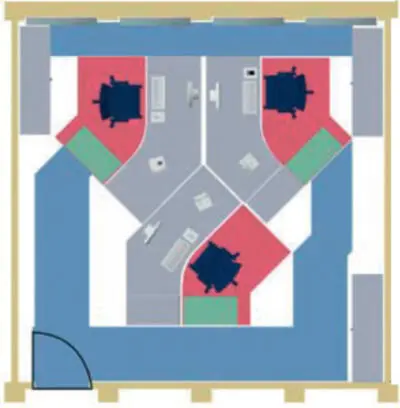

Beispiel 4: Grundfläche eines Drei-Personen-Büros

Bild 13: Beispiel für die Grundfläche eines Drei-Personen-Büros (Quelle: ASR AI.2)

Читать дальше