Dritte Szene:In der hohlen Gasse, dem Weg nach Küßnacht, lauert Tell mit der Armbrust dem Landvogt auf. Er sinniert über die Bereitschaft zum Töten, die die Unmenschlichkeit des Tyrannen in ihm geweckt hat. Ein Hochzeitszug und ein Gespräch mit dem Flurschützen Stüssi reißen Tell aus seinen Gedanken, da wird Geßlers Kommen angekündigt. Die Bäuerin Armgart wirft sich ihm in den Weg und fleht um Gnade für ihren Mann, der schon seit Monaten im Verlies schmachtet. Ungerührt kündigt der Landvogt an, künftig ein noch strengeres Regiment führen zu wollen, als ihn Tells Tell tötet GeßlerPfeil trifft. Geßler stirbt unter den Augen der neugierigen Hochzeitsgesellschaft. Rudolph der Harras, der Stallmeister des Landvogts, ahnt, dass der Tod seines Herrn das Signal zum allgemeinen Aufstand geben wird.

Erste Szene:Die Volkserhebung hat das ganze Erfolg der AufständischenLand erfasst; auch die Leute von Uri zerstören ihre Zwingburg. Melchthal berichtet Walther Fürst, wie er zusammen mit Rudenz Bertha aus Geßlers brennender Burg gerettet und die Fürsprache seines Vaters die Schonung des Landenbergers Vogt erreicht habe, der den Alten hat blenden lassen. Der Hut auf der Stange, früher Symbol der Unterwerfung, wird zum Zeichen der neu erworbenen Freiheit erklärt. Diese gilt es ab nun auch gegen den Zorn Habsburgs zu verteidigen. Da bringen der Pfarrer Rösselmann und Stauffacher die Nachricht, dass König Albrecht von seinem Neffen Johannes Parricida von Schwaben umgebracht worden sei. Die Attentäter seien für vogelfrei erklärt worden, im Land herrsche Chaos – für die Eidgenossen ein glücklicher Umstand, da es heißt, dass die Königswürde auf die Luxemburger übergehen werde. Somit beschließen sie, sich aus der Verfolgung der Mörder herauszuhalten.

Zweite Szene:Die Freude im Hause Tells über die Rettung des Vaters und die Befreiung der Schweizer wird durch einen unheimlichen Tell und Johannes ParricidaMönch gestört, der sich als der flüchtige Schwabenherzog Parricida entpuppt. Er hofft, ausgerechnet bei Tell Barmherzigkeit zu finden, doch weist ihn dieser schroff zurück. Während Tell aus Notwehr getötet hat, um seine Familie zu schützen, hat das Motiv des Königsmörders einzig in der Ehrsucht gelegen. Tell rät dem Flüchtigen, beim Papst in Rom um Vergebung zu flehen, und beschreibt ihm den Weg nach Italien.

Dritte Szene:Vor Tells Haus preisen die Landleute zusammen mit dem Paar Rudenz und Bertha in einem Schlusstableau die neu gewonnene Freiheit.

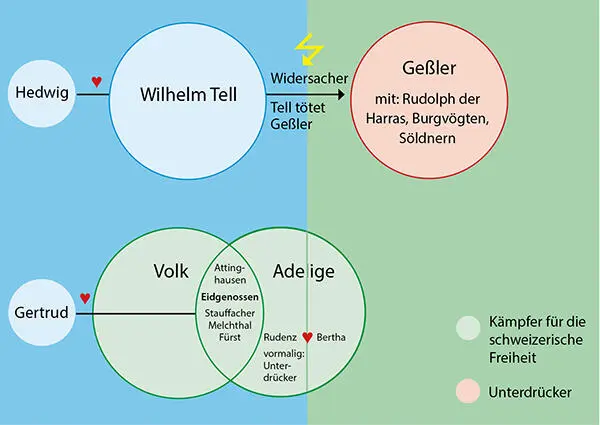

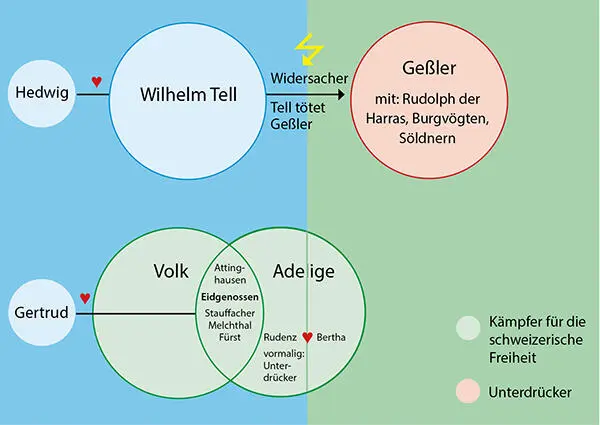

Abb. 2: Figurenkonstellation

Das Wort ›Drama‹ kommt vom griechischen Wort drãn für ›tun‹ oder ›handeln‹. Von einem Drama wird erwartet, dass es ein Geschehen auf die Bühne bringt, aus dessen Entfaltung heraus Spannung erzeugt wird. Damit verbunden ist häufig die Entwicklung einzelner Figuren: Sie werden oft dadurch interessant, dass sie am Ende des Stücks nicht so handeln, wie man es anfangs von ihnen erwartete.

Wilhelm Tell ist so ein Fall. Zuerst ist er Entwicklung der Dramenfigurjemand, der sich aus allen gemeinschaftlichen Entscheidungen heraushält, die der Veränderung der allgemeinen Lage dienen. Später ist er derjenige, der maßgeblich daran beteiligt ist, diese Veränderung herbeizuführen. Ein politischer Mensch ist er jedoch weder am Anfang des Dramas noch an dessen Schluss.

Wie sich Tell im Laufe des Schauspiels verändert, ist an der Art abzulesen, wie er spricht. Schon in der ersten Szene, bei der Rettung Baumgartens, beweist er, dass er nicht der Mann vieler Worte ist, sondern lieber gleich zur Tat schreitet. Die Grundsätze seines Handelns und seiner Anschauungen fasst er in kurzen, eingängigen Sentenzen und BlankverseFormulierungen zusammen: »Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt« (S. 10), »Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter« (S. 21), »Früh übt sich, was ein Meister werden will« (S. 58), »Die Axt im Haus erspart den Zimmermann« (S. 59), »Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten« (S. 60), »Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, / Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt« (S. 102) – und andere mehr. Viele dieser Sentenzen sind zum populären Zitatatengut geworden. Unterstützt von der rhythmischen Prägnanz des Blankverses liefern sie griffige Formulierungen, mit denen sich leicht kontern lässt – allzu leicht, und da liegt auch das Problem: Indem Tell auf solch allgemein gültige Denksprüche zurückgreift, kann er sich Reflexion und argumentative Auseinandersetzung ersparen.

Ganz anders in der dritten Szene des fünften Aufzugs, im einzigen großen Tells Monolog: Sprache zeigt VeränderungMonolog des Dramas (S. 98-101). An dieser Stelle wird die Innenwelt des Tatmenschen Tell ausgebreitet, wird der Wortkarge zum ungewohnt Beredsamen, der über sein Handeln Rechenschaft ablegt. Tell hat sich verändert, in seiner Sprache wie auch in seinem Handeln: Der zuvor friedfertige Bergschütz sieht sich zum Mord entschlossen – zu einem Tun genötigt, das seinem eigentlichen Wesen fremd ist. Seine naive Geradlinigkeit, die ihn auf Geßlers Fangfrage nach dem zweiten Pfeil unverblümt und arglos hat antworten lassen, ist verschwunden, wenn er nun verborgen im Hinterhalt lauert.

Als Jäger zeichnet Tell Kühnheit ebenso aus wie Einzelgängertum. Das JägerspracheVokabular der Jagd prägt auch seinen großen Monolog, allerdings werden die Metaphern ironisch umgedeutet: »Waidwerk« (S. 100) nennt Tell es, wenn er Geßler auflauert; »edles Wild« (S. 100) ist der Landvogt selbst; und das Verdienst, das Land vom Unterdrücker befreit zu haben, ist schlechthin »das Beste« (S. 101) – im speziellen Wortsinn der Siegespreis beim Schützenfest, dessen Metaphorik den Schlussteils des Monologs prägt (S. 101).

Der Monolog Tells musste sich viel Kritik an Tells MonologKritik gefallen lassen. Zu den frühesten, die daran etwas auszusetzen hatten, zählte der Theaterdirektor August Wilhelm Iffland, der Wilhelm Tell 1804 in Berlin zur Aufführung brachte:

»Das Bildnis Tells hatte den lieblichen Schimmer verloren, die Vernunft konnte den langsamen, festen Vorsatz des Mordes begreifen; aber ich weiß nicht, was sich inwendig regte und mir zuflüsterte: so lange sollte Tell vor dem Morde nicht da stehen und mit sich allein dabei reden. Freilich heißt dies Reden eigentlich denken, und soll nicht Reden bedeuten; allein diese Bemerkung vergisst sich und Tell verliert darüber.«5

Der große Umfang war die eine vermeintliche Schwachstelle, an der Kritiker des Selbstgesprächs einhakten; dessen Unvereinbarkeit mit dem sonst so naiven und spontanen Charakter Tells war die andere – wie etwa Besprechungen Johann Friedrich Schinks (1805) oder Joseph von Eichendorffs (1854) zeigten. Für Schiller selbst galt diese Passage hingegen als »das Beste im ganzen Stück«6.

Tatsächlich soll sich in dieser moralischen Rechtfertigung des geplanten Attentats einiges aufklären, was den biederen Familienvater den letzten Ausweg im Mord suchen lässt. Tells Bereitschaft zur Gewalt stellt sich als bloße Reaktion auf fremde Gewalt dar: nicht als Rache, sondern als NotwehrNotwehr, zu der er sich gegenüber den kommenden Generationen verpflichtet sieht. Zugleich enthüllt sich an dieser Stelle auch die persönliche Tragik Tells: Durch die äußeren Verhältnisse zu einer extremen Tat gezwungen, hat der Held seine Unschuld verloren.

Onkel und Neffe Attinghausen

Onkel und Neffe Attinghausen sind als Repräsentanten des bodenständigen Der Schweizer AdelAdels von den anderen Schweizern abgehoben. Der alte Freiherr Werner von Attinghausensieht es als Aufgabe, Schirmherr seiner Untertanen zu sein, vertritt daher eine positive ständische Ordnung. Damit steht er sowohl in Gegensatz zu Geßler, dessen Autorität nicht die des Patriarchen, sondern des Tyrannen ist, als auch zu seinem Neffen Ulrich von Rudenz, dem die Verantwortung für die Seinen zunächst herzlich egal ist. Attinghausens Lob der Heimat stößt bei ihm auf taube Ohren: Für ihn ist das Haus Habsburg der stärkere Magnet. Rudenz, dem »die Heimat / Zur Fremde« (S. 34) geworden ist, muss zur vaterländischen Gesinnung erst bekehrt werden.

Читать дальше