1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Pu, ein tragisches Opfer seiner Leidenschaft – er ertrank in einem Weiher beim Einfangen von Wasserflöhen (Futter für seine Blaufische) –, war beileibe nicht der Einzige, der seiner Liebhaberei wegen Ämter ausschlug. Der »Alte Gui« (桂老头), ein Angehöriger des Blauen Mongolischen Banners (正蓝旗蒙古人) mit einer Wohnstatt unter den Surenbäumen der »Kanonengefilde« (炮局) am Lamatempel (雍和宫), besaß ein Blaukehlchen (蓝点颏), das wie eine Lerche (百灵) zu singen verstand. Ein Wunder, von dem ganz Peking sprach: ein Blaukehlchen aus dem Blauen Mongolischen Banner. Ein Minister offerierte ihm erst die Pfründe eines »Banneradjutanten« (印务大章京), ein Amt der dritten Rangklasse, dann, als er es ausschlug, eines der zweiten. Der »Alte Gui« weigerte sich, den Vogel herzugeben. Der Minister, im irrigen Glauben, nackte Habgier sei der Grund, bot nun einen Haufen Geld an. Der »Alte Gui« schlug auch dieses Angebot in den Wind. Das traurige Ende: Zwei Wochen später starb das Blaukehlchen. Der untröstliche Besitzer – untröstlich nicht der entgangenen Pfründe oder des ausgebliebenen Geldes wegen – bestattete seinen toten Liebling, den er wochenlang in einem Kästchen bei sich getragen hatte, im Pagodenhof des tibetischen Bailin-Klosters (柏林寺) am »Stillen Tor« (安定门) im Nordosten der Stadt.

Man unterschied in Peking zwischen Singvögeln, Ziervögeln, Spielvögeln und Beizvögeln.

Von allen vier erwähnten Vogelkategorien rangierten Singvögel (鸣鸟) in der Wertschätzung der Pekinger am höchsten, es gab sie für jeden Geldbeutel. Bei ihnen – um gleich zu Beginn kundzutun, was sie von europäischen Stubenvögeln unterschied – begnügte man sich nicht damit, dem Gesang zu lauschen, den ihnen der liebe Gott in die Wiege gelegt hatte, sondern brachte ihnen Klänge, Lieder und Melodien bei, die ihnen nicht von Natur aus zu eigen waren. Erleichtert wurde deren Aneignung dadurch, dass die allermeisten Singvögel kabarettreife Imitationskünstler und Komiker waren, die nicht nur die Laute anderer Vögel, sondern auch Alltagsgeräusche perfekt nachzumachen verstanden – vorausgesetzt man hatte ein Gehör für sie.

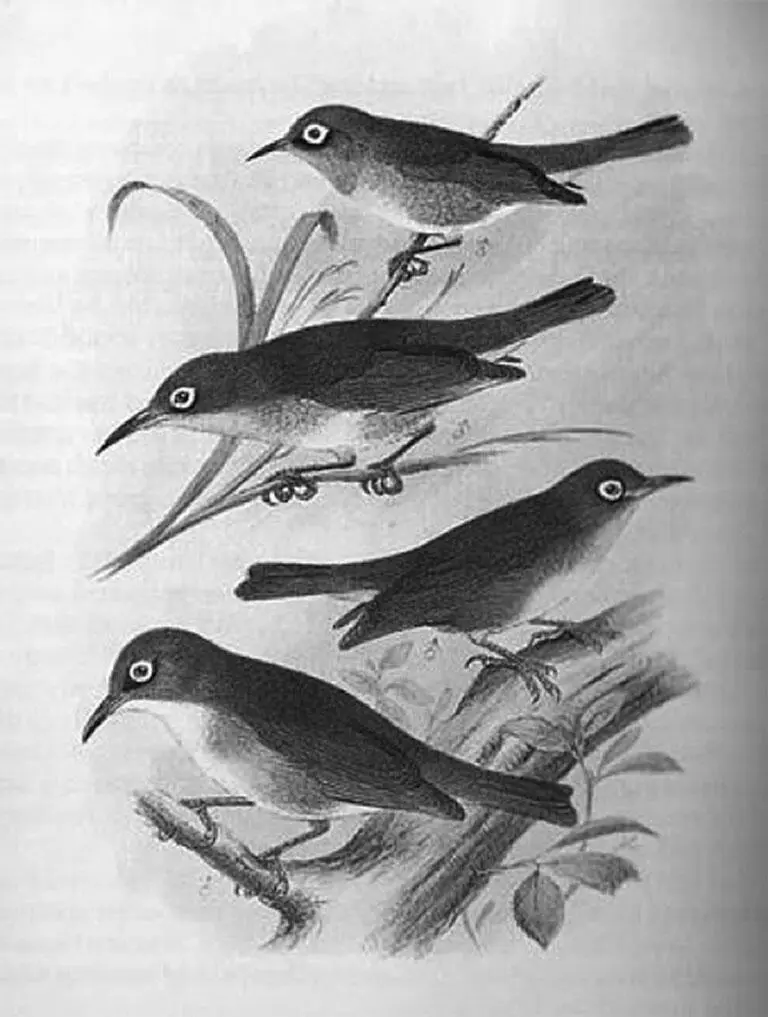

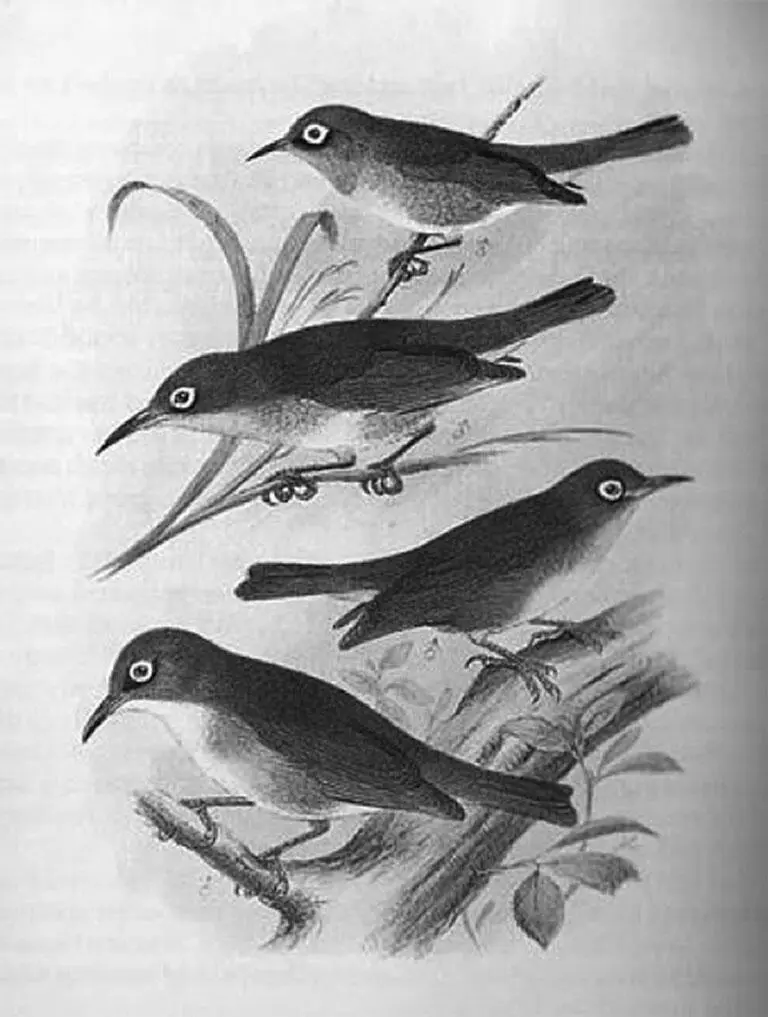

Die populärsten Singvögel waren Sumpfmeisen (红子), Kohlmeisen (黑子), Lerchen (白灵), Blaukehlchen (蓝点颏), Rotkehlchen (红点颏), Drosseln (画眉), Rohrspatzen (柞子) und Blauelstern (山喜鹊), aber auch »Dämmerhähne« (黎鸡儿) und Mainas (八哥 bzw. 鹩哥) hatten ihre Liebhaber. Schauspieler schätzten – sonst eher selten in Peking – Brillenvögel (粉眼, Zosteropidæ): schlanke Wesen mit dunkelgrünem Federkleid, einem spitzen und feinen Schnabel und weißen Augenringen, die sie wie Clowns der Pekingoper aussehen ließen. Männchen hatten einen purpurroten Streifen unterhalb der Rippen, in raren Fällen war er schmutzig weiß, ein Zeichen dafür, so der Wissensstand auf Vogelmärkten, dass er mit viel Gesangstalent gesegnet war: Für solche »Graurippchen« (青肋) wurden kleine Vermögen gezahlt. Mit seiner langgezogenen, dunklen, dann wieder hell zitternden Stimme konnte das Männchen das Blöken eines Esels und das Wiehern eines Pferdes (驴叫马唤) nachahmen. (Weibchen waren einsilbig und zugeknöpft.) Beliebt vor allem in Shanghai waren Japanbrillenvögel, auch »Stickereiäugelchen« genannt (绣眼, Zosterops japonicus), die einen fast hypnotischen Blick besaßen. Man pflegte sie in viereckigen Käfigen, die zur Vorderseite nicht verhüllt waren, morgens und abends spazierenzuführen. Ein wählerisches Völkchen, das vor allem auf Obst und in der Mauser auf frische Krabben versessen war und als besonders zutraulich und anhänglich galt: Freigelassen kehrten sie nach einer Weile von selbst zu ihrem Käfig zurück.

Und Nachtigallen – verewigt von Andersen in dem Märchen von des Kaisers Nachtigall? Fehlanzeige! Es gab sie nur im fernen, fernen Westen des Landes, nicht in Peking. Eine überraschende Entdeckung, ich war mir sicher gewesen, dass sie in Peking zu Hause wären, sie sangen ja dort dem Kaiser vor.

Das Märchen hatte mein Interesse an China noch vertieft. Ich war sieben oder acht Jahre alt gewesen, als ich es im Radio gehört hatte, unvergesslich bis heute, auch das Drumherum hatte ich immer noch vor Augen. Damals waren Radios noch Röhrenapparate, vierfüßige barocke Möbel mit grünen magischen Augen und elfenbeinfarbenen Zelluloidtasten, die klemmten und nicht wieder hochspringen wollten, drückte man aus Versehen noch die zweite Taste daneben. Die summenden, zirpenden, zwitschernden und pfeifenden Signaltöne klangen wie die Rufe eines prähistorischen Flugsauriers (Pterosauria).

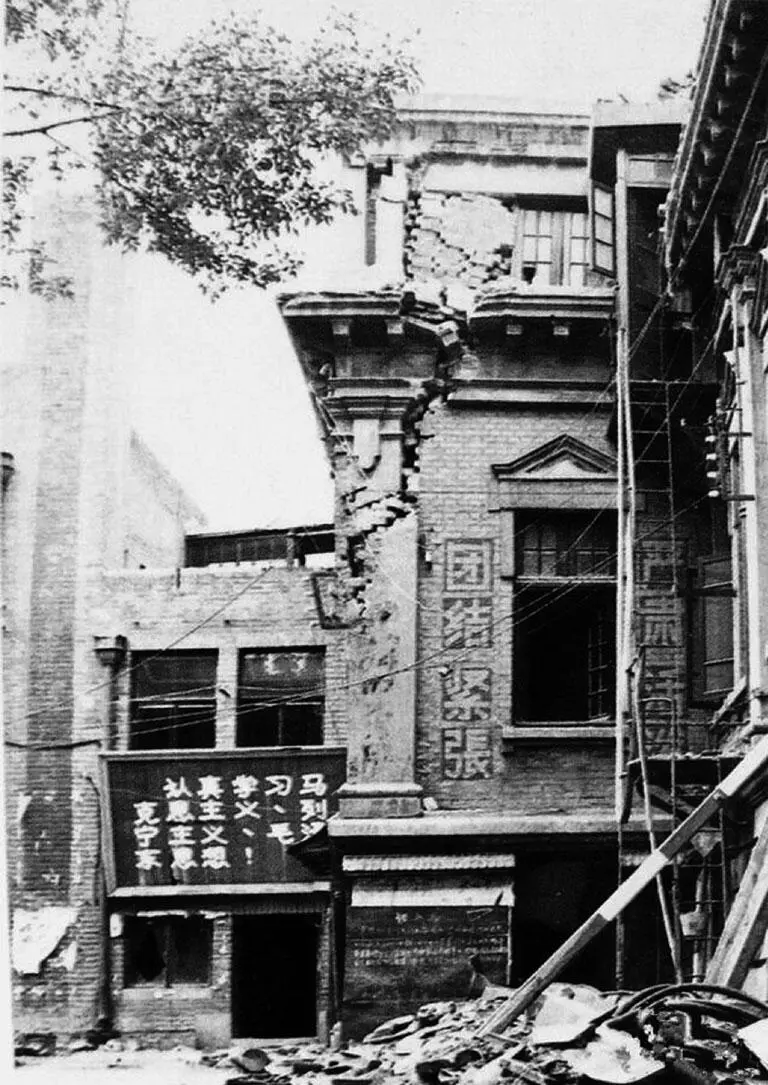

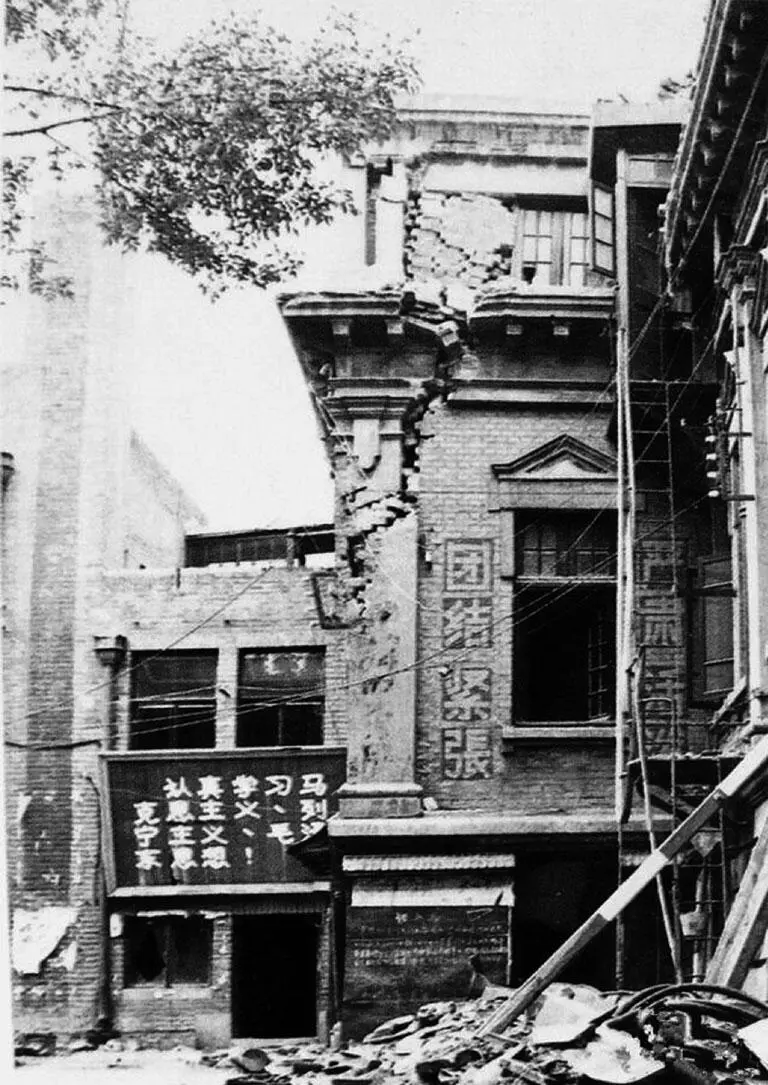

Hörspiele gab es jeden Samstag um zwei Uhr nach dem »Suchdienst des Roten Kreuzes«, bei dem eine sonore Männerstimme langsam und zum Mitschreiben die Namen vermisster Kinder durchgab: wann und wo zum letzten Mal gesehen, besondere Kennzeichen etc.: »sachdienliche Hinweise erbeten an …« Manchmal stellte ich mir vor, ich sei einer von ihnen. Wie schön musste es sein, gesucht zu werden! Der Krieg war gerade erst vorbei, wir spielten Verstecken auf Trümmergrundstücken. In China holte mich diese Vergangenheit wieder ein, genauer gesagt: in Tientsin, einer Hafenstadt aus der großen Zeit des westlichen Imperialismus. Ein Teil der Innenstadt war 1976, dem Todesjahr Mao Zedongs, bei einem Erdbeben verwüstet worden, dessen Epizentrum die nahegelegene Stadt Tangshan (唐山) gewesen war. Ganze Häuserreihen hatten sich wie nach einem Luftangriff einer Bomberarmada in Schutt und Asche verwandelt, andere, nur ein paar Meter entfernt, standen immer noch mehr oder weniger unversehrt da: Firmensitze, Kaufhäuser, Hotels, Theater, Kinos, Restaurants – nun heruntergekommene, von politischen Parolen bedeckte Baulichkeiten, aus denen quer wie Fahnen Sträucher und Bäume herauswuchsen.

Die Trampelpfade dazwischen waren erfüllt von geschäftiger Betriebsamkeit. Auf den Tischen der Teehäuser standen Käfige mit Singvögeln. Ich blieb verwundert stehen. In Tientsin begegnete man Käfigen auf Schritt und Tritt. War hier das Halten von Singvögeln nicht verboten? Ich wanderte durch die Ruinen der ehemals deutschen Niederlassung, ein Wandern über Stock und Stein, begleitet vom »ack ack ack« fetter Elstern und dem »scheck scheck scheck« zerzauster Krähen. Wie in meiner Kindheit führten Wege durch die Schuttberge, vorbei an fassadenlosen, aber sonst intakten Häusern. Die Pfade verzweigten und vereinigten sich an früheren Knotenpunkten, wo wieder Garküchen und Teebuden aufgemacht hatten, alte Leute hockten vor ihnen, auf den Tischen auch hier Vogelkäfige. Der Schutt war von Sträuchern überwuchert, an manchen Stellen führten Treppen nach unten, in dunkle Höhlen, die einmal Keller gewesen waren.

Auf einem Treppenabsatz lag ein leuchtend rotes Blechauto. Ich hatte als kleines Kind ein solches Auto besessen, einen Zweisitzer mit Vierganggetriebe, Kupplung, Lenkung und Handbremse. Das Gehäuse war dunkelrot lackiert gewesen, die Ledersitze hellrot – damals mein kostbarster Besitz, ich träumte von ihm, wenn ich nicht damit spielte. Ich starrte auf das Auto, es sah so aus wie damals. Mein Auto, dachte ich, ich wollte es zurückhaben. Im gleichen Augenblick packte mich die Angst, mein Gedächtnis wieder zu verlieren. Oder hatte ich es schon verloren? Ich stieg die Stufen hinab – aus mir war wieder ein amoralischer kleiner Junge geworden. Ein modriger Geruch schlug mir entgegen, die Luft war mit einem Mal kühl, erst roch es brackig, dann süßlich nach Fäkalien. Der Nachbarschaftsabtritt: auf einem Pappschild stand das Zeichen für Frauen (女), daneben das für Männer (男). Ich bückte mich und hob das Auto auf. Auf dem Nummernschild stand der Name »Schuco«. Ich drehte des Auto um und las auf dem Chassis: Schefer-Prinz – Aachen – Holzgraben. Eine Halluzination? Ich schloss meine Augen. Als Kind hatte ich mir an dem Schaufenster die Nase plattgedrückt. Das am Dom liegende Geschäft war im Krieg kaum beschädigt worden, eine heile Kinderwelt inmitten von Trümmern. Ich zählte bis drei und öffnete meine Augen.

Читать дальше