Vögel, Fische, Insekten, aber auch Blumen – ein symbiotisches Zusammenleben hinter den Mauern von Peking. Blickten die Pekinger auf ihre Stadtmauer, fühlten sie sich geborgen und sicher wie im mütterlichen Schoß. Außerhalb der Mauern, wo das Land braun war, rissig und hart und die Luft kalt und windig, wurde ihnen sofort bange ums Herz, als könnten die mächtigen Tore, die jede Nacht donnernd geschlossen wurden, sie womöglich nicht wieder hereinlassen. Auch das ein Grund, weshalb sich die chinesischen Bewohner der Stadt aus dem ritterlichen Spiel, Vögel zur Jagd abzurichten, Falken etwa, Sperber oder Adler, nicht viel machten. Anders mandschurische Adelige, für die es als Ehrensache galt, Beizjagden auf Wildkatzen, Hasen oder Karnickel zu veranstalten. Auf der Strecke gebliebene Beute wurde von Hunden apportiert, manchmal auch von einem Affen, der auf einem Schafsbock ritt und so dressiert war, dass er den Bock an Ort und Stelle lenkte, die Beute ergriff, sie ihm aufpackte, sich dann wieder in den Sattel schwang und zurückritt. Wie ihre Dressur aussah, ist nicht mehr bekannt – Geheimnisse chinesischer Abrichtungskunst.

Aber was war schon die Lust an der Beizjagd gegen das Vergnügen, den Lauten von Vögeln zu lauschen, neue für sie zu erfinden und ihnen Strophen oder »Touren« beizubringen? Die Paraphernalia für das Halten von Singvögeln – Käfige zum Beispiel, die Griffe daran, die Sitzstangen, Fress- und Trinknäpfe, Gestelle, Rahmen, Halsfesseln, Kästchen, Schächtelchen und »Sächelchen« etc. – würden so manche Vitrine eines Museums füllen. Viele dieser Requisiten und Accessoires sind längst verschwunden, bei nicht wenigen weiß man nicht mehr, wie sie ausgesehen oder welchem Zweck sie einmal gedient hatten. Einer der Gründe hierfür liegt in dem Umstand, dass sich die konfuzianischen Schriftgelehrten, denen die Leidenschaft für Vögel immer ein Dorn im Auge gewesen war, eigensinnig weigerten, ihnen (den Paraphernalia) Zeichen und dadurch Gestalt und Existenz zu geben. Die Energie, die man auf sie verwandte, ginge ernsthafteren Dingen verloren: Familie, Geschäft, Observanz, eine geordnete Welt, in der – anders als Laotse (老子) es gepredigt hatte – eben niemand frei wie ein Vogel sein durfte. Die Wörter, die ihre Liebhaber verwendeten, gehörten der Gassensprache (俚语) an, für die Zeichen eigentlich überflüssig waren. Sprangen die konfuzianischen Schriftgelehrten über ihren Schatten und stellten Zeichen zur Verfügung, taten sie es erst nach langem Zögern und Überlegen – nicht jedes Wort war schließlich ein Zeichen wert. In vielen Fällen verschwanden die Zeichen bald wieder in der Versenkung. Heute findet man sie, wenn überhaupt, nur noch in speziellen Wörterbüchern: Friedhöfe von Strichen, Klängen und Lauten, ein Schattenreich von Dingen, für die sie einmal standen: Vögel, Töne, Bewegungen, Rituale und Gesten.

Apropos Schriftzeichen: Zwischen chinesischen Schriftzeichen und den Lauten besteht – im Unterschied zu indogermanischen Sprachen – eine ganz andere Beziehung: Laute ergeben sich hier nicht aus Zeichen (Buchstaben). Anders gesagt: An den Zeichen selbst ist ihre Aussprache nicht zu erkennen. Man muss sie in einem Wörterbuch nachschlagen. Aber dort liegen Tausende herum, woher weiß man, wo die gesuchten stehen? Soll man sie etwa der Reihe nach durchgehen? Die Lösung, die – zugegeben – etwas vertrackt ist: Wie man auf einem Schiff im Meer anhand der Gestirne seine Position bestimmt, stellt man bei einem Zeichen anhand bestimmter wiederkehrender Merkmale seinen Standort im Wörterbuch fest – dem »Wortmeer« (辞海), so der chinesische Name dafür. Die für Veranlagung und Standortbestimmung ausgedachten Systeme – es gibt deren viele – sind ebenso komplex wie die Regeln zur Bestimmung von Pflanzen und Vögeln. Ein mühsames Suchen in Tabellen, für das ein fast fotografisches Gedächtnis erforderlich ist und die Fähigkeit, Zeichen und Laute für längere Zeit im Auge bzw. im Ohr zu behalten.

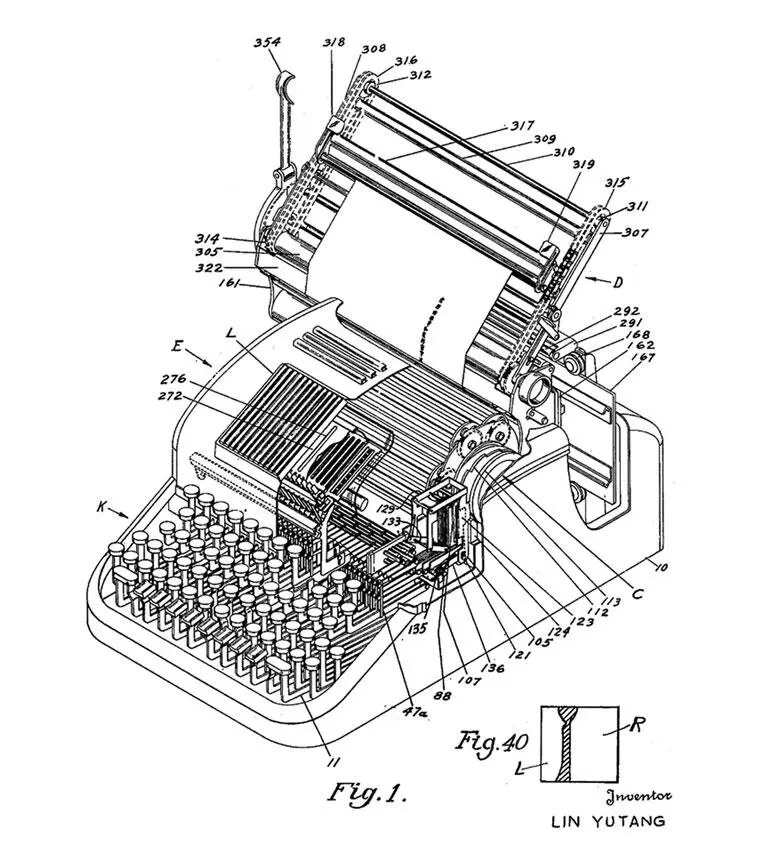

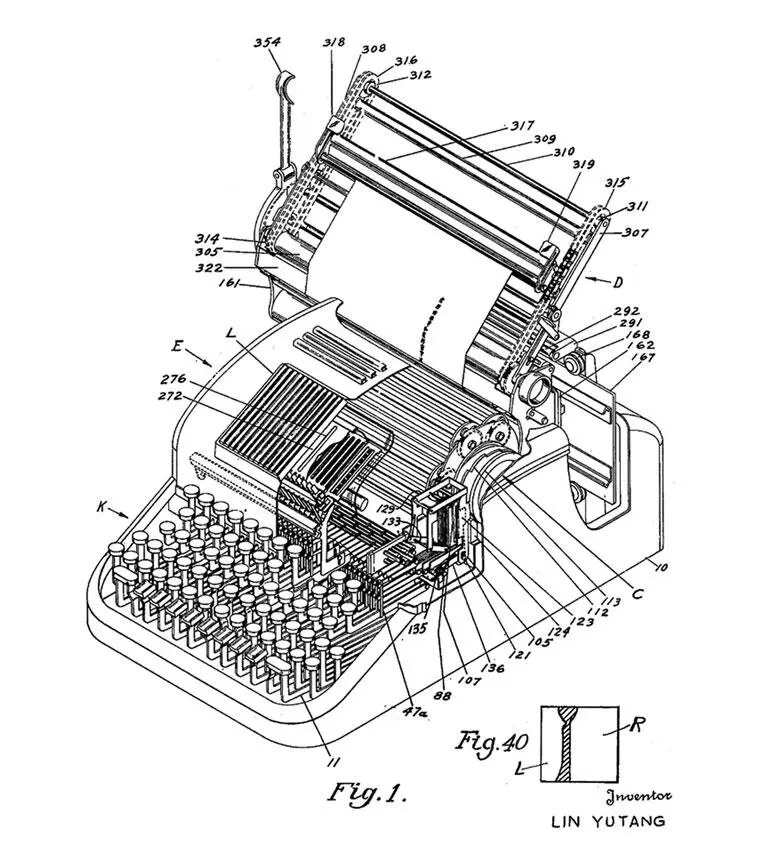

Ein Beispiel zur Illustrierung: Lin Yutang (林语堂) war ein kosmopolitischer und polyglotter Essayist, Romancier und Philosoph, der sich jedoch in erster Linie als Wörterbuchmacher verstand. Sein Promotionsthema in Leipzig: »Altchinesische Lautlehre«. Auch er hatte vor dem Problem gestanden, Zeichen so anzuordnen, dass man sie möglichst schnell lokalisieren konnte. Für sein »Chinese-English Dictionary of Modern Usage« erfand er eine Methode, mit der sie sich gewissermaßen topografisch vermessen ließen, die sogenannte »Vier-Ecken-Methode«: Er teilte jedes Zeichen in vier Sektoren ein, der Reihe nach in: oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Jedem Sektor wurde dann eine Ziffer von 0 bis 9 zugeordnet, die die jeweils dominierende Strichgestalt repräsentierte: (1) Horizontalstrich, (2) Vertikal- oder Diagonalstrich, (3) Punkt, (4) Kreuz, (5) zwei oder mehr sich kreuzende Striche, (6) Quadrat oder Rechteck, (7) Winkel, (8) zwei oder drei getrennte Striche und (9) Strich mit einem Punkt darauf. Man brauchte nur unter sich ergebenden Zahlenfolgen nachzuschlagen und hatte das gesuchte Zeichen gefunden – oder auch nicht.

Lin Yutangs Ehrgeiz ging noch über Wörterbücher hinaus: Er wollte eine chinesische Schreibmaschine konstruieren, die nicht viel weniger Raum einnahm als eine westliche. Die zu seiner Zeit in Gebrauch befindlichen chinesischen Schreibmaschinen waren schrankgroße Ungetüme und funktionierten wie Druckmaschinen: Zeichenmoloche, die sich nur von jahrelang geschultem Personal bedienen ließen. Lin Yutang – ein spleeniger Tüftler, der auch ein Schotte oder Schwabe hätte sein können – gelang es, einen auf der »Vier-Ecken-Methode« basierenden Prototyp herstellen und patentieren zu lassen: ein Unterfangen, das ihn Jahrzehnte seines Lebens kostete und bankrott machte.

(Sieht die Fig. 40 in der Zeichnung nicht aus wie eine gestreifte Krawatte?)

Als er die Maschine, mit ihren vielen Rollen weit komplizierter als eine Enigma, Geldgebern präsentierte, wollte sie jedoch nicht funktionieren – Erfinderpech.

Von Zeichen, Lauten und ihrer Zuordnung zurück zu Vögeln. Um sie heranzuziehen, war neben Geld, Zeit, Geduld und Mühe nicht nur Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen, sondern auch Sinn für Inszenierung und Dramatik erforderlich – und einer für Ironie und Komik; an beidem hatte in Peking nie Mangel geherrscht. Oder war es nicht etwa ein Gipfel an Ironie, wenn ein mandschurischer Falkner im verwegenem Aufzug dem Wind trotzend, auf der Schulter einen Greifvogel und an der Leine einen Jagdhund (oder einen Schafsbock mit aufsitzendem Äffchen), auf dem Weg zu den nahen Bergen beim Durchschreiten des Westtors (西直门), hinter dem die große Unwirtlichkeit begann, auf einen anderen Vogelliebhaber stieß, dem eine flötende Drossel auf der Schulter saß?

Wer es gewesen sein mochte, der Mann mit der Drossel auf der Schulter? Gut möglich, dass es der »König der Erzähler« (评书大王) war, Shuang Houping (双厚坪), der bekannteste Drosselliebhaber der Stadt. Ganz Peking hing an seinen Lippen, auch wenn er nie zum Schluss kam, weil er sich immer wieder in Kommentaren, Erlebnissen und Klatsch und Tratsch verstrickte. Die Stichworte seines Themenfundus (包袱, wörtlich: »Bündel«) – angekündigt durch ein Schnauben der Nase – standen auf Schildern, die er wie in einem Stück von Brecht hochhob und dem Publikum zeigte: Begräbnisrituale, Esssitten, Glückspiele etc. Kam etwa die Rede auf Drosseln, standen auf dem Schild die beiden Zeichen für »Drossel«: 画眉. Die Männchen zählten zu den talentiertesten Singvögeln, aber auch zu den eigenwilligsten. Führte man sie nicht jeden Tag aus, um sie in der freien Natur nach Herzenslust singen zu lassen, versanken sie in Schwermut (落性) und verstummten, nicht selten sogar für immer. Besondere Vorsicht war bei solchen Gängen jedoch angebracht. Erblickte ein Männchen ein Weibchen in freier Wildbahn, konnte es passieren, dass es, von unwiderstehlicher Sehnsucht ergriffen, wild gegen die Stäbe des Käfigs anflatterte, dann Blut spuckte, jäh von der Stange fiel und das Zeitliche segnete. Die passiveren und zurückhaltenderen Weibchen legten nur Gleichgültigkeit an den Tag, zum Liedermachen fehlte ihnen das Nachahmungstalent, zum Spielen das Gedächtnis.

Читать дальше