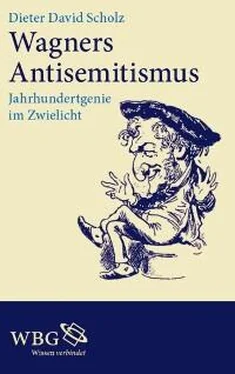

Wagner und das Judentum.

Karikatur veröffentlicht 1879 in der satirischen Zeitschrift

„Der Floh“, Wien.

„R. drückte sein Erstaunen gestern darüber aus, dass, trotzdem er so bemüht sei, die Leute immer mehr die Sachen über ihn läsen als seine eigenen; selbst von der Judenbroschüre gelte dies.“

(Cosima Wagner, Tagebuchnotiz vom 29.3.1878)

„Wenn es heute gelingt, dem Menschen Richard Wagner und seinem Werk mit Unbefangenheit gegenüberzutreten, so wird damit nicht Entsühnung oder gar Erlösung praktiziert, was undenkbar wäre, sondern historische Gerechtigkeit geübt.“

(Hans Mayer)

Richard Wagner ist noch immer ein Politikum. Obwohl die Auseinandersetzung mit ihm und seinem Werk schon mehr als hundert Jahre andauert, ist sie in Vielem so emotional und kontrovers wie eh und je. Nur über wenige Gestalten der Weltgeschichte ist so viel geschrieben worden wie über Richard Wagner. Er gehört neben Friedrich Nietzsche mit „Karl Marx, Sigmund Freud und Martin Heidegger zu denjenigen Autoren des deutschsprachigen Raumes, die die europäische Geistesgeschichte bis heute am nachhaltigsten beeinflusst haben“ 1(Ulrich Müller). Was Wunder: Richard Wagner war ohne Frage der schreib-, mitteilungs- und selbsterklärungsfreudigste, essayistisch wie kunsttheoretisch produktivste, schließlich der dezidiert politischste Komponist des neunzehnten Jahrhunderts.

Sein Œuvre ist unter allen nur erdenklichen Aspekten analysiert worden: Musikwissenschaftler, Historiker, Germanisten, Philosophiehistoriker, Altphilologen und Komparatisten haben sich mit der wissenschaftlichen Erhellung des künstlerischen und theoretischen Werks, seiner Entstehung, seiner literarhistorischen, musikhistorischen und soziologischen Bedingtheit, mit der Biographie Wagners und – bisher nur in recht einseitigen Ansätzen – mit der Wirkung Wagners befasst.

Unmengen nichtwissenschaftlicher, meist biographischer, aber auch journalistischer Publikationen haben dazu beigetragen, dass die Wagner-Literatur ins Gigantische anwuchs. Trotzdem kann man Lore Lucas nur beipflichten, wenn sie schreibt: „Widersprüchlich, grenzenlos subjektiv und unkritisch spiegelt sich das Phänomen Richard Wagner … im Urteil seiner Zeitgenossen und der folgenden Generation. Es fehlt in wissenschaftlicher Hinsicht ein objektiver Standpunkt zum Werk und Ideengut Richard Wagners – den auch unsere Zeit noch nicht gefunden hat.“ 2Wie kein anderer Künstler des neunzehnten Jahrhunderts hat Richard Wagner unter seinen Verteidigern und Verächtern kontroverse und emotionsgeladene Debatten hervorgerufen – im Grunde bis heute. Wissenschaft und öffentliche Meinung sind noch immer von divergierenden Urteilen über Wagners Stellung in der deutschen Kulturgeschichte, speziell aber in der Geschichte der Entstehung des modernen deutschen Antisemitismus geprägt. Gegenstand der kontroversen Auseinandersetzungen in der Forschung, die zuweilen wissenschaftliche Disziplin und das Bemühen um historische Objektivität vermissen lassen, sind primär nicht Musik und Drama Richard Wagners, sondern Intention, Weltanschauung und politische Haltung Richard Wagners. Dies betrifft vor allem Wagners unbestreitbaren Antisemitismus 3, dem die Forschung allerdings bis heute nicht die nötige Aufmerksamkeit und Gründlichkeit umfassender Untersuchungen gewidmet hat. Entweder wurde das Thema – vor allem nach 1945 – aus Pietät Wagner gegenüber bagatellisiert, wenn nicht gar als Tabu behandelt, oder aber es wurde derart polemisch hochgespielt, dass Wagner zum Ahnherrn Hitlers und seines Antisemitismus erklärt werden konnte.

Erst in den letzten vierzig Jahren ist der Antisemitismus als Thema wissenschaftlicher Erörterungen – vornehmlich essayistischer Arbeiten – in den Vordergrund der Wagner-Diskussion getreten. Das 100-jährige Bestehen der Bayreuther Festspiele 1976 und das Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, 1982, hundert Jahre nach seiner Uraufführung, waren Anlass erneuter, heftiger Wagner-Debatten und zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem zum Antisemitismus Richard Wagners.

Der Münchner Germanist Hartmut Zelinsky im Besonderen ist durch Publikationen hervorgetreten, die Wagners Vorläuferschaft zu Adolf Hitler beweisen sollten, was die Antisemitismus-Debatte zunächst mächtig auflodern ließ. Im Gefolge seiner Bemühungen, diesen Standpunkt durch mehrfache Veröffentlichungen zu erhärten, setzte entschiedener Widerspruch ein, der schon aufgrund berechtigter methodischer Kritik zu essentiellen Relativierungen, wenn nicht Zurücknahmen der Thesen Zelinskys hätte führen sollen. Stattdessen schien das hartnäckige Auftreten Zelinskys nur mehr Rückendeckung zu bieten für weitere Veröffentlichungen, die vornehmlich darauf hinzielten, Wagner „in jener ideologiekritischen Beleuchtung von links“ sichtbar werden zu lassen, der es „um den Aufweis einer verhängnisvollen Kontinuität von Luther über Friedrich den Zweiten, Hegel, Bismarck und Wagner bis Adolf Hitler geht“ 4(Jürgen Söring). Der jüngste und gegenwärtig wohl radikalste Exponent solcher historisch vereinfachender, negativer Wagner-Exegese ist Paul Lawrence Rose 5, der in geradezu staunenerregender historischer Unbekümmertheit und Ignoranz neuerer Veröffentlichungen und Forschungserkenntnisse Wagners Revolutionsverständnis per se antisemitisch nennt und dessen pauschale Wagner-Verdammung in der Behauptung gipfelt: „Wagners Antisemitismus ist nichts Nebensächliches … Durch praktisch alle Opern Wagners zieht sich wie ein roter Faden der Hass auf das Jüdische.“ 6Der Politikwissenschaftler Udo Bermbach hat in seiner Rezension des (im englischen Original bereits 1992 in London erschienenen) Buches in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10.1.2000 das Nötige hierzu gesagt: „Die sachlich verdienstvolle, wenngleich nicht neue Erinnerung an die antijüdischen Beimischungen im deutschen demokratischen Denken – Beimischungen, die es natürlich auch in anderen europäischen Ländern gab, teilweise, wie etwa bei der französischen Linken, sogar mit sehr viel massiveren Invektiven – führt sich in ihrem obsessiven Bezug auf Wagner am Ende selbst ad absurdum. Denn selbst bei diesem, der gewiss kein genuiner politischer Denker war, ist das Revolutionsverständnis um vieles komplexer, als Rose es darstellt. Wagners antikapitalistische und antimoderne Vorbehalte, die Forderung seiner ‚negativen Ästhetik‘ nach radikaler Gesellschafts- und Bewusstseinsveränderung auch für die Deutschen lassen sich nicht auf Antisemitismus reduzieren.“

Nach wie vor herrschen zum Wagner’schen Antisemitismus divergierende Meinungen: Auch hier stehen sich Wagnerianer und Anti-Wagnerianer gegenüber, einander entweder Verharmlosung oder aber Dramatisierung des Themas vorwerfend. Obwohl es doch sollte, scheint es in Sachen Wagner und seines Antisemitismus nicht selbstverständlich zu sein, was der Historiker Peter Gay in seiner bemerkenswerten Studie über Deutsche und Juden anmerkt: „zu historischem Verständnis aufzurufen und Einsicht walten zu lassen, bedeutet nicht zugleich, abzustreiten und zu verniedlichen, was geschah.“ 7

Das spezifisch Parteiische und Emotionale der Wagner-Debatte hängt wohl mit immer noch existierenden Schwierigkeiten der Aufarbeitung und Bewältigung des vergangenen Kapitels deutscher Geschichte zusammen. Immerhin wurde Wagner im Dritten Reich zu einem der Ahnherren der herrschenden antisemitischen Ideologie erklärt.

Bei aller Betroffenheit darüber, dass Millionen von Menschen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten einem verbrecherischen Antisemitismus zum Opfer fielen, einem Antisemitismus, der sich durch die Berufung auch auf Richard Wagner legitimierte: Von Wagners Antisemitismus eine direkte Linie zum Antisemitismus der Nationalsozialisten ziehen zu wollen, ist, will man historische Gerechtigkeit walten lassen, ebenso unzulässig, wie es wäre, wollte man etwa Nietzsches Philosophie zur Grundlage nationalsozialistischer Rassenlehren erklären, Goethes Faust zum Urbild nationalsozialistischen Sendungsbewusstseins und Expansionsdranges abstempeln, Liszts sinfonische Dichtung „Les Préludes“ als nazistische Sieges-Musik, Bruckner als „Sinnbild der geistigen und seelischen Schicksalsgemeinschaft des gesamten deutschen Volkes“, Beethovens 5. Symphonie als musikalische Darstellung des „Lebenswegs des Führers“ (wie der nationalsozialistische Musikwissenschaftler Arnold Schering ausführte), die Opern Mozarts als „völkisch“, die Werke von Bach, Buxtehude und Schütz als „nordisch“ 8auffassen, nur weil Nationalsozialisten Nietzsche, Goethe und Liszt, Bruckner, Beethoven, Mozart, Bach, Buxtehude und Schütz ihrer Kulturideologie und ihrem Kult gewaltsam einverleibten.

Читать дальше