Als überzeugtes Mitglied der vom NS-Regime verfolgten Bekennenden Kirche, als regelmäßige Teilnehmerin am regimekritischen Solf-Kreis, befreundet mit Angehörigen der Kriegsgegner und mit am Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 Beteiligten sowie als Helferin von Verfolgten war Hannah von Bredow seit Hitlers Machtübernahme nicht nur eine Kritikerin, sondern eine unbeirrte Opponentin des NS-Staates: Mit Recht darf man sie zum aktiven Kreis des Widerstands zählen.

Hannah von Bredow zeichneten geistige Unabhängigkeit, Lebensklugheit und Mut aus. Sie flüchtete nicht aus der Wirklichkeit. Unbeugsam, unkonventionell und allen Schicksalsschlägen zum Trotz verfolgte sie fühlend, beobachtend, urteilend und kämpfend ihren Weg. Ihre unbedingte Sorge für andere erstreckte sich auf einen tätigen Einsatz für durch das Regime Gefährdete und Verfolgte. In den dunklen NS-Jahren war sie weder ein Opfer, noch opferte sie sich auf – für beides war sie zu stark. Ihre nach einem aufreibenden Tagesablauf in nächtlicher Stunde geschriebenen Briefe verfasste sie nicht aus Lust an der puren Beschreibung oder der treffsicheren Benennung von Details, sondern zur Selbstvergewisserung, zur Reflexion und zur Erinnerung.

Besonders ihre Briefe an den Vertrauten Sydney Jessen verschafften Hannah von Bredow Halt, um die Kraft zurückzugewinnen, welche ihr der nationalsozialistische Terror und die Sorge um die Familie raubten. Bereits zu Beginn des NS-Regimes lastete nach dem Tod ihres Mannes Leopold von Bredow im Oktober 1933 die alleinige Verantwortung für die Erziehung der acht Kinder auf ihr. Jessen war ihr guter Geist, dem sie sich ohne Ängste und Vorbehalte anvertrauen konnte, der ihre Gedanken wie kein anderer verstand und der ihr beruhigend und stabilisierend ermöglichte, die Terrorjahre des „Dritten Reichs“ weitgehend unbeschadet zu überleben.

In ihrem zurückgezogenen Leben nach Ende der NS-Diktatur lag Hannah von Bredow wenig daran, ihre umfassenden Aufzeichnungen aus der NS-Zeit aufzuarbeiten und zu veröffentlichen. Nur ihre Nachkommen sollten Kenntnis davon erhalten. Ohnehin konzentrierten sich Veröffentlichungen über den Widerstand in der Bundesrepublik Deutschland in den ersten beiden Dekaden der Nachkriegszeit schwerpunktmäßig auf den militärischen Widerstand in Verbindung mit dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944.

Andere Formen des Widerstands sowie das Schicksal von Frauen im Widerstand waren damals noch kein Thema. Eine Ausnahme bildete im Jahre 1947 die Autobiografie von Lina Haag „Eine Hand voll Staub – Widerstand einer Frau 1933 bis 1945“. Das Buch erschien in einem kleinen Verlag und fand seinerzeit weit weniger Beachtung als das 1962 aufgelegte Buch von Annedore Leber und Freya von Moltke „Für und wider. Entscheidungen in Deutschland. 1918–1945“. Dieses Buch schildert das Leben der beiden Frauen, welches sie im Wissen um die Aktionen ihrer Männer, der von den NS-Henkern hingerichteten Widerstandskämpfer des Kreisauer Kreises Julius Leber und James Graf von Moltke, aufs Spiel gesetzt hatten.

Erst in den 1980er-Jahren zeichneten Marion Gräfin Yorck von Wartenburg und Maria von Maltzan ihre eigenen Widerstandsaktionen auf. Den Widerstand der Elisabeth von Thadden schilderte Irmgard von der Lühe. Der Name Hannah von Bredows findet sich bis heute indessen ohne gebührende Würdigung ihres Wirkens nur in wenigen Veröffentlichungen.1 Ungeachtet der schwachen öffentlichen Wahrnehmung des Widerstands in der frühen Bundesrepublik Deutschland und der Mühen, ihre unzähligen Dokumente aufzuarbeiten, erlaubten es Hannah von Bredows Selbstverständnis, Selbstzweifel und wohl auch Rücksicht auf die Familie nicht, ihren Widerstand publik zu machen.

Hannah von Bredow zeigte einen hartnäckigen und wirkungsvollen Widerstand gegen das NS-Regime in der Weise, dass sie sich zwölf Jahre lang unter großen Opfern dem Absolutheitsanspruch des Staates entzog und damit dessen Ziele unterlief. Dank der mühevollen Sichtung ihres Nachlasses durch Leopold Bill von Bredow und seiner Tochter Vendeline von Bredow-Jory sowie der zeitraubenden Digitalisierung der handschriftlichen Aufzeichnungen durch Frau Cornelia Jobst kann der Verfasser es nun unternehmen, den Nachkommen wie der Nachwelt das Denken, Leben und Wirken einer außergewöhnlichen Frau im vergangenen Jahrhundert anhand authentischer Selbstzeugnisse zu vermitteln.

Der Dank des Verfassers gilt Leopold Bill von Bredow für den umfassenden Einblick in dem Nachlass seiner Mutter und die wertvollen Erläuterungen, Michael K. Bahr und Dr. Romedio Graf von Thun-Hohenstein für hilfreiche Auskünfte, Dokumente und Fotos, sowie Dr. Gabriele von Halem, Cornelia Jobst, Dr. Wolf Preuss und Erich Riedler für die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Reiner Möckelmann

Berlin, Dezember 2017

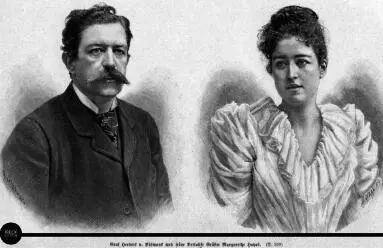

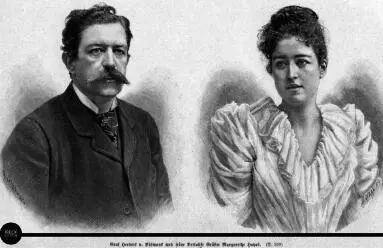

Herbert Fürst von Bismarck und Ehefrau Marguerite Gräfin Hoyos Freiin von Stichsenstein 1892

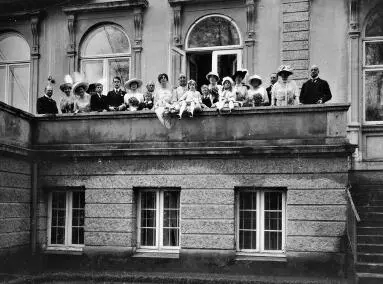

Hannah von Bredow zur Weihnachtsfeier 1915 in Friedrichsruh

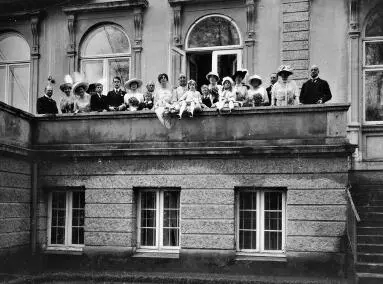

Hochzeit von Hannah Leopoldine Alice Gräfin von Bismarck-Schönhausen mit Rittmeister Leopold Waldemar von Bredow am 15. März 1915 in Friedrichsruh

Kindheit und Jugend im goldenen Zeitalter

„Sie loben freundlicherweise mein Wissen, das nicht mein Verdienst ist; ich verdanke es der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, den Gesprächen, die ich angehört habe, den Menschen, die in Schönhausen und Friedrichsruh aus- und eingingen.“

(Hannah von Bredow an Sydney Jessen, Nr. 193, Potsdam, den 29. Dezember 1932)

Hannah von Bredow kam als erstes Kind ihrer Eltern Herbert Fürst von Bismarck und seiner Frau Marguerite, geb. Gräfin Hoyos, am 22. November 1893 in Schönhausen im Elbe-Havel-Land zur Welt. Zur Enttäuschung der Eltern war sie als erstes Kind nicht der sehnlichst erwünschte männliche Stammhalter, wie Mutter Marguerite später gestand: „Bevor Du geboren wurdest, hatte ich die felsenfeste Überzeugung, dass Du nur ein Sohn sein könntest, und von der ersten Stunde der Gewissheit über meinen Zustand an bis zum Moment Deiner Geburt habe ich nichts weiter getan, als Dich mit Papa zu identifizieren. Ich las nur Bismarckiana und Carlyle.1 Ich zwang mich dazu, alle Zeitungen zu verfolgen, ich sah Dich als Held, Führer, als Staatsmann vom Format Deines Großvaters, und ich aß Unmengen von Kartoffeln, weil ich das ein männliches Gemüse fand. Wir nannten Dich nur Otto, wenn wir von Dir sprachen und dann kam der unvergessliche Bußtag, an dem Du alle unsere Berechnungen über den Haufen warfst.“

Der ebenfalls im Schloss Schönhausen geborene und mittlerweile auf dem Alterssitz in Friedrichsruh lebende Großvater Otto Fürst von Bismarck zeigte sich im Jahre 1893 nachsichtiger – sein Sohn Herbert, Hannahs Vater, war ebenfalls nicht der Erstgeborene seiner drei Kinder.

Herbert von Bismarck hatte die 22 Jahre jüngere Marguerite Gräfin Hoyos, die aus dem seinerzeit habsburgischen Fiume stammte, im Juni 1892 geheiratet. Er war bei der Eheschließung bereits 43 Jahre alt. Elf Jahre hatte er benötigt, um über die im Jahre 1881 beendete zweijährige Liaison mit der Fürstin Elisabeth Carolath, geb. Gräfin Hatzfeld-Trachenberg, hinwegzukommen. Vater Otto hatte seinen Sohn, der als Botschaftsrat in London wirkte, mit ultimativen Forderungen von seinen Heiratsplänen mit der zehn Jahre älteren, geschiedenen und zudem katholischen Fürstin abbringen müssen. Die „Affäre Elisabeth“ belastete Herbert von Bismarcks Ehefrau Marguerite lebenslang.

Читать дальше