Hannah von Bredow ihrerseits spürte den wachsenden Druck auf Andersdenkende, als Hitler sie im Hause Papen mit einer Frage konfrontierte, welche sie mit kurzer Einleitung kommentarlos im Tagebuch wiedergibt: „Gestern sagte mir das Ekel Hitler: ‚Wollen Sie, dass Ihre Kinder in der Gosse aufwachsen?‘“ Bruder Otto von Bismarck hatte Hannah mit Hitler bekannt gemacht, und sie bemerkt gegenüber ihrem Briefpartner Jessen: „Er verneigte sich tief und küsste mir die Hand. Er ist sehr viel kleiner als ich, ich musste an die Hofbälle denken, wenn ich zum ‚Allerhöchsten‘ befohlen war.“

Mit seiner Frage an Hannah von Bredow deutete Hitler an, welche Folgen es für sie haben könnte, wenn sie sich Aktivitäten in der NSDAP verweigern würde. Späteren Hinweisen von NS-Chargen, dass sie mit ihrer großen Kinderzahl ganz der Rolle der „arischen“ Mutter entspreche und ihre positive Gesinnung in einer NS-Mitgliedschaft zum Ausdruck bringen solle, begegnete Hannah regelmäßig mit der Antwort, sie habe das Ihrige fürs Vaterland bereits vor Antritt der Nazis geleistet und benötige jetzt ihre Zeit, um sich ganz im Interesse des Volkes der Kindererziehung widmen zu können.

Für alle Deutschen sichtbar zeigte sich Hitlers Rassenwahn erstmals am 1. April 1933, als im ganzen Reich jüdische Geschäfte, Kanzleien und Ärztepraxen boykottiert wurden. Das bevorstehende Ereignis beschäftigte am 30. März Hannah und ihre Brüder, als sie zusammen mit Freunden vor dem Empfang bei Papen im Hotel Adlon Gottfrieds 32. Geburtstag feierten: „Alle sprachen ausschließlich über das am Sonnabend beginnende Judenpogrom“, berichtet Hannah und fährt fort, dass Gottfried es „als eine primitive, aber gesunde Reaktion“ bezeichnete, „die man den Leuten nur gönnen kann“.

Wahrscheinlich teilte Otto von Bismarck nicht die Ansicht seines Bruders, als er mit Hitler beim anschließenden Empfang über das bevorstehende Pogrom sprach und von diesem „mit wild fuchtelnden Armen“ unterbrochen wurde: „Da lass’ ich mir nichts dreinreden! Es wird mit äußerster Schärfe vorgegangen, und der Einwand, dass es uns Geld kosten könne, zählt bei mir nicht. Ich denke nicht daran, diesem Geschmeiß entgegenzukommen.“

In ihrem Tagebucheintrag vom 1. April 1933 kommentiert Hannah von Bredow, vermutlich nach Gesprächen mit Bruder Otto, deutlich die zu erwartenden ausländischen Reaktionen auf den Boykott: „Das gibt eine Riesenwut im Ausland. Wenn die Nazis stark genug sind, eine völlige Isolierung zu vertragen, soll es mich wundern. Denn dass es genau wird wie im Krieg, ist klar.“ Indessen trat die Isolierung nicht so bald ein, da sich in den USA Überlegungen zu einem Handelsboykott auf Drohungen beschränkten.

Der Boykott vom 1. April war ein erstes Zeichen, dass die Nationalsozialisten es mit der Verfolgung von Juden ernst meinten. Die systematische Entrechtung begann noch im selben Monat. Von heute auf morgen brachte das NS-Regime mit mehreren Gesetzen „Nichtarier“ um Amt und Brot. Sehr bald erstreckte sich die NSWillkür darüber hinaus auf „nichtkonforme Arier“ und wenig später zudem auf Personen, die es wagten, Umgang mit „Nichtariern“ oder „Nichtkonformen“ zu haben und hierauf trotz Drohungen, Schikanen und Verhören weiterhin bestanden. Zu diesen zählte Hannah von Bredow.

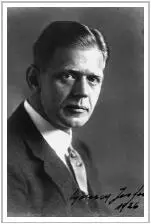

Briefpartner Dr. rer. pol. Sydney Jessen im Jahre 1926

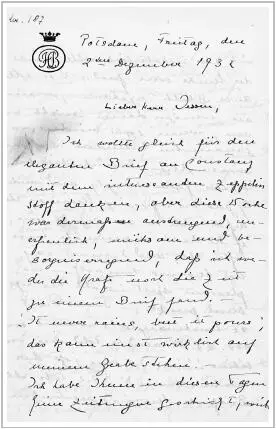

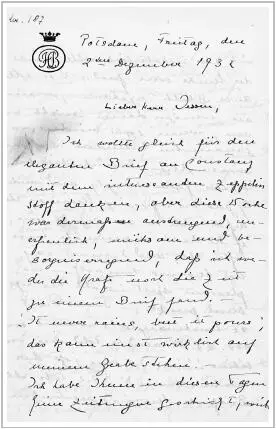

Brief Hannah von Bredows an Dr. Sydney Jessen Nr. 187 aus Potsdam vom 2. Dezember 1932

Familie Hannah und Leopold von Bredow mit 7 Kindern im Jahre 1931

Hannah von Bredow mit dem schwedischen Gesandten Arvid Gustaf Richert im Jahre 1938

Staatssekretär Dr. Erwin Planck und Reichstagspräsident Hermann Göring in Berlin 1932

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.