1 ...6 7 8 10 11 12 ...29 Was die neuen Grenzen Österreichs konkret bedeuteten, konnte ich in meiner eigenen Familie in sehr drastischer Weise erleben. In der Familie meiner Mutter drüben in Mähren gab es die neue starke Tschechenkrone; die österreichische Krone dagegen war furchtbar inflationiert. Drüben die Stabilität und der erhalten gebliebene Reichtum aus der Monarchie, hier die Armut und Austerity der neuen Republik. Dazwischen lagen Berge – unüberwindbare Höhen.

Auch mein Vater war von dieser Tragödie beruflich betroffen. Er war in leitender Stellung in einem der großen Textilkonzerne der Monarchie, der seine großen Fabriken in Böhmen und Ungarn hatte, in kleinen Orten, die Strakonitz oder Güns-Köszeg hießen. Zu diesem Konzern gehörte auch – eine kleine Ironie der Geschichte – eine Fez-Fabrik. Es gab derer zwei in Europa: eine in Österreich-Ungarn, wo man die roten Feze herstellte, und eine kleinere in Frankreich. Kurz nach dem Krieg hatte Kemal Atatürk das Tragen des Fezes verboten, und damit ging ein großer Markt verloren. Einige Länder, die seinerzeit von den Türken besetzt waren, blieben diesem Kleidungsstück allerdings treu, und erst vor kurzem begegnete ich einigen sehr reichen Libanesen an der Côte d’Azur, die mit ihrem Fez in allen Restaurants respektvolles Erstaunen weckten.

Das einzig Versöhnliche der Zeit nach 1918 war, dass für Leute wie meinen Vater, die im wirtschaftlichen Leben tätig und ununterbrochen unterwegs waren, die neuen Grenzen sehr bald kein Hindernis mehr darstellten. Der weit verstreute Besitz der meist in Österreich ansässigen Gesellschaften ist merkwürdigerweise nicht konfisziert worden. Es waren eben bürgerlich-nationale Revolutionen, die sich in den Nachfolgestaaten vollzogen, und man war im eigenen Interesse sehr darauf bedacht, die Zusammenhänge aus den Zeiten der Monarchie nicht zu zerstören. Die Zentralen blieben in Wien.

Die neue Tschechoslowakei war das industrielle Kernland des alten Österreich gewesen. Brünn, wo mein Vater die Fachschule für Weberei besucht hatte, war so etwas wie ein österreichisches Manchester, Reichenberg im Sudetenland ein industrielles Zentrum, und in Ostrau gab es die großen Kohlengruben. Von allen diesen wirtschaftlichen Ressourcen war die österreichische Republik abgeschnitten.

Am Anfang der Republik stand die totale Hoffnungslosigkeit.

Was sollte man mit diesem wirtschaftlichen Trümmerhaufen denn machen, in dem es nur Berge gegeben hat und viele Wiener? Wien hatte einst eine Schwesterstadt in Prag, eine Schwesterstadt in Budapest gehabt, und selbst Agram war Wien in gewisser Hinsicht vergleichbar gewesen. Mit einem Mal sollten nun Graz, Linz und Salzburg die Funktion dieser Metropolen übernehmen und ein Gegengewicht zu Wien herstellen, Städte, in denen es nur ein Kleinbürgertum, das zum großen Teil sehr deutschnational war, und die Klerikalen gab. Wien war plötzlich von allem abgeschnitten, es war eine tote Stadt, der Wasserkopf Österreichs, wie es geheißen hat.

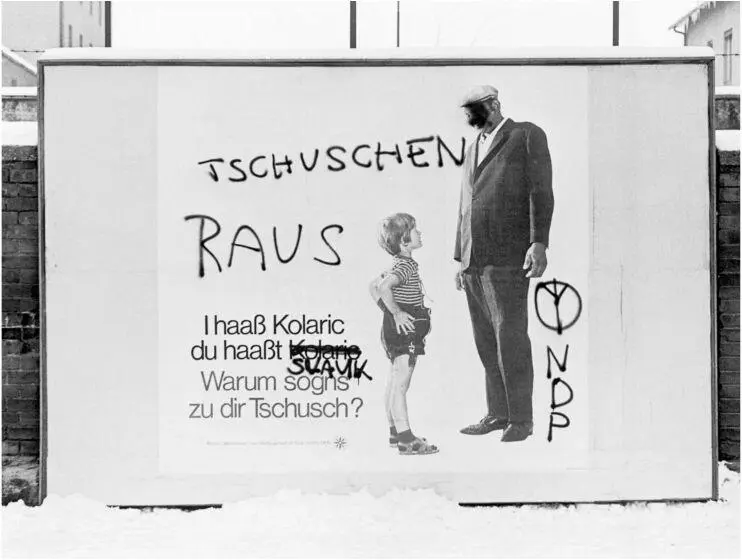

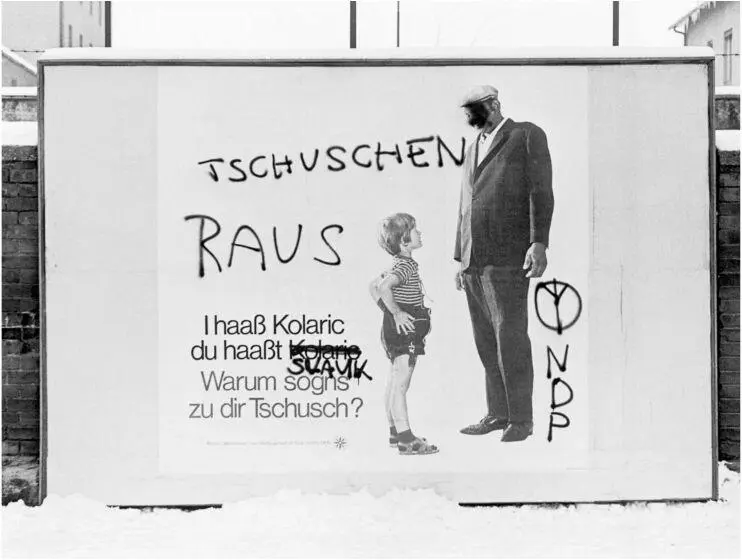

Diese Jugenderfahrung war mit im Spiel, als mir nach 1945 sehr schnell klar wurde, dass Wien eine neue Funktion finden müsse, damit die Stadt nicht zur Provinz verkümmere. Nicht zuletzt aus solchen Erwägungen ist Wien dann zum Sitz zahlreicher internationaler Behörden geworden, und heute – im Jahre 1986 – ist es im Begriff, Genf zu überflügeln. Die Diplomaten und die internationale Bürokratie fühlen sich wohl in dieser Stadt, und allmählich gibt es wieder das, was man die Wiener Atmosphäre nennt. Zum großen Teil ist das den Ausländern zu verdanken, die allerdings weiterhin als Fremde hier leben, denn in Wien ist die Xenophobie zu Hause. Vor einiger Zeit war ein Plakat zu sehen: Ein österreichischer Bub in Lederhosen sagt zu einem großen Mann, einem typischen Gastarbeiter: »Ich haaß Kolaric, du haaßt Kolaric, warum sogns’ zu dir Tschusch?« Tschusch ist der Wiener Ausdruck für einen Fremden südosteuropäischer Herkunft.

In Wien ist der Fremdenhass zu Hause: mit rechtsradikalen Parolen beschmiertes »Kolaric«-Plakat, Anfang der Siebzigerjahre.

Man vergisst, dass Wien um die Jahrhundertwende noch eine Stadt der Fremdarbeiter war, die in den großen Arbeiterbezirken nicht selten die Mehrheit ausmachten. Das Wiener Telefonbuch verzeichnet heute noch eine große Zahl von slawischen und anderen ausländischen Namen, und wenn das Fußballspiel Österreich – Tschechien stattfindet, weiß man, wenn man sich die Spielerliste anschaut, nicht genau, welche Mannschaft die österreichische und welche die tschechische ist.

Eine der stärksten Triebkräfte des Anschlussgedankens war die österreichische Sozialdemokratie, und hier vor allem der Deutschnationalismus Otto Bauers, des großen österreichischen Sozialisten. Otto Bauer hat sich immer nur als österreichischer Deutscher verstanden. Das hatte nicht nur mit seiner deutschböhmischen Herkunft zu tun, sondern auch mit ideologischen Gründen. Bauer ging davon aus, dass die Ideen des Sozialismus sich nur in einem großen Land verwirklichen ließen. Angesichts der multinationalen Gegensätze im alten Reich könne es, so meinte er, keine Revolution durch Klassenkampf geben, und eine Revolution in Österreich würde ohnehin niemand ernst nehmen. Hinzu kam seine gefühlsmäßige Verbundenheit mit allem Deutschen. Die deutschen Philosophen und Dichter, die Historiker und Naturwissenschaftler waren seine großen Leitfiguren.

Als die österreichische Delegation 1919 in Saint-Germain das Anschlussverbot akzeptieren musste, trat Bauer als Staatssekretär für Äußeres zurück und schied aus der Regierung aus. In einer großen Rede vor den Wählerinnen und Wählern seines Wahlkreises hat er diesen Schritt begründet. Er und einige andere, die ihm politisch eigentlich feindselig gesinnt waren, haben den Gedanken vertreten, man dürfe sich nicht dem Diktat der Entente beugen, sondern müsse den Anschluss als ein Fait accompli verwirklichen. Um vollendete Tatsachen zu schaffen, wollte man – typisch österreichisch – erst einmal Gespräche in Berlin führen. Man beauftragte damit den österreichischen Gesandten in Berlin, Ludo Moritz Hartmann. An diesen Gesprächen nahm unter anderem auch ein junger Botschaftssekretär teil, Carl Buchberger, der mit mir in Schweden in der Emigration war. Gegen einen Einspruch der Alliierten wollte man sich wehren, notfalls durch einen neuerlichen Ruf zu den Waffen, und zwar zu den Waffen der Revolution. Schließlich glaubte man in Deutschland eine revolutionäre Demokratie im Entstehen. Und dieser ganze Traum ist nach Aussage meines Freundes Buchberger daran gescheitert, dass man sich nicht über den Umrechnungskurs von Kronen und Mark einigen konnte.

Aber das Thema kam zurück wie ein Bumerang. Als Hitler 1938 Österreich okkupierte, wollten alle Sozialdemokraten von Otto Bauer eine Antwort darauf, wie man sich jetzt verhalten solle. Bauers Antwort war lapidar: » … die Parole, die wir der Fremdherrschaft der faschistischen Satrapen aus dem Reiche über Österreich entgegensetzen, kann nicht die reaktionäre Parole der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs sein, sondern nur die revolutionäre Parole der gesamtdeutschen Revolution … «

Das lief in Wirklichkeit auf eine Sanktionierung des »Anschlusses« hinaus. Karl Renner hat dies dann offiziell auch getan. So phantasievoll er als Politiker sonst auf jede neue Situation reagierte, so unvorstellbar war für ihn, dass sich an den von Hitler geschaffenen Tatsachen während seiner Lebensspanne noch etwas ändern werde. Die Geschichte hatte gesprochen, und dem musste man sich beugen, meinte er, fast möchte ich sagen, wie ein Rohr im Winde. Inwieweit persönliche Motive, Angst um seinen Schwiegersohn und dergleichen, dabei eine Rolle gespielt haben, weiß ich nicht. Es gibt für ein bestimmtes politisches Verhalten eben viele Gründe, subjektive wie objektive, und jedenfalls kam es mir so vor, als ließe sich Renner immer auf eine gegebene Situation ein.

Читать дальше