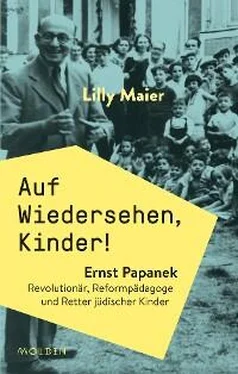

1 ...6 7 8 10 11 12 ...19

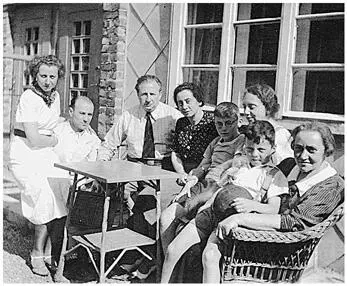

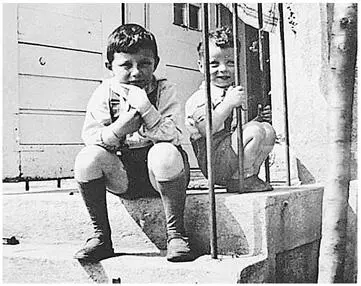

Oft trifft sich hier nun die Familie in unterschiedlichen Konstellationen, vor allem um die Buben Gustav und Georg zu besuchen.

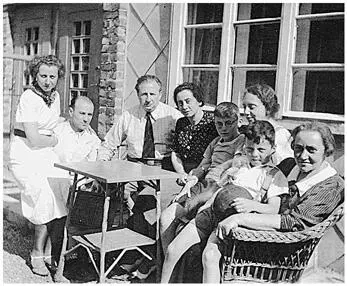

Die Großmütter Manja Goldstern und Rosa Papanek haben den kleinen Gustl in ihrer Mitte, rechts auf der Bank sitzt Lene Papanek.

Ernst Papaneks Geschwister mit ihren Ehepartnern, Lene und Rosa halten die Buben auf dem Schoß.

Lene und Ernst hatten gleichzeitig mit dem Medizinstudium begonnen, Lene aber nahm es wesentlich ernster. Ernsts schlechte Noten und der fehlende Studieneifer störten sie nicht, ein Problem gab es jedoch: »Ich bewunderte ihn sehr, mit einer Ausnahme. Ich konnte Kahlheit nicht aushalten und Ernst bekam eine Glatze. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich immer gesagt hatte, es ist mir egal, wie ein Mann aussieht, wenn er nur sich selbst treu bleibt.«

***

Es ist nicht ganz einfach, sich auf die Spur von Lene Papanek zu begeben. In Erinnerungen von Weggefährten überstrahlt der charismatischere Ernst sie meistens, nach Lene muss man richtiggehend suchen. Einen besseren Einblick erhält man nur in autobiografischen Fragmenten, die sie gegen Ende ihres Lebens zusammen mit mehreren Ghostwritern geschrieben hat. Und im Gespräch mit Gus, dem ältesten Sohn der Papaneks.

Im Oktober 2019 besuche ich Gus Papanek in Brookhaven , einer luxuriösen Seniorenwohnanlage in Lexington. Die Stadt im Bundesstaat Massachusetts liegt eine halbe Stunde von Boston entfernt und ist in Amerika berühmt, weil hier 1775 der erste Schuss im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg fiel.

Gustav (Gus) Papanek war lange Zeit Wirtschaftsprofessor an der renommierten Harvard University und reist noch heute – mit über 90 Jahren – durch die Welt, um Regierungen zu wirtschaftspolitischen Themen zu beraten. Das Wochenende meines Besuches ist etwas stressig, weil Gus gemeinsam mit seinem Sohn Tom dabei ist, das Haus zu verkaufen, in dem er jahrzehntelang mit seiner verstorbenen Frau gelebt hat. Trotzdem nimmt er sich einige Stunden Zeit, um mir aus dem Leben seiner Familie zu erzählen. Der ältere Herr freut sich, dass ich ein Buch über seinen Vater schreibe. »Wir alle haben Ernst sehr bewundert und möchten, dass alles getan wird, damit an ihn erinnert wird«, erklärt er mir lächelnd, während wir Lunch bestellen.

Bei dreierlei Burgern und Cobb Salad erzählt mir Gus lebhaft von seiner Kindheit im sozialdemokratischen Wien, beim Cheesecake mit Vanilleeis sind wir in Frankreich angelangt, wo der Dreizehnjährige gemeinsam mit den anderen Flüchtlingskindern im Heim lebte. Nach Kaffee und Tee ziehen wir uns in seine gemütliche neue Wohnung zurück und Gus berichtet mir von der abenteuerlichen Flucht der Familie nach Amerika. Beim Sprechen stützt der 93-Jährige oft seinen Kopf auf eine Hand. Sonst verraten nur ein Spazierstock und ein Computerbildschirm mit Extra-Zoom in Größe eines Fernsehers das Alter des Nationalökonomen. Gegenüber seinem Schreibtisch stehen dutzende Familienfotos, die ganze Wohnung schmücken eindrucksvolle Kunstgegenstände aus Pakistan, wo Gus, seine Frau Hanna und ihre Kinder viele Jahre lebten. Neben dem Regal hängt eine Zeichnung von Schiele, ein Original. »Den Schiele hat meine Mutter Lene damals für nur 900 Dollar in New York gekauft«, erklärt mir Gus. »Heute ist er natürlich ein Vielfaches wert.«

Als Tom seinen Vater für die Hausübergabe abholt, schenke ich Gus zum Abschied ein Mitbringsel aus seiner alten Heimat: Mozartkugeln. »Wie kann ich jetzt aufhören, wo du mir Mozartkugeln mitgebracht hast?«, fragt mich der Süßigkeitenliebhaber lachend und erzählt mir dann noch eine halbe Stunde von der Beziehung seiner Eltern.

»Mein Großvater Samuel war gar nicht begeistert von der Idee, dass seine Tochter diesen armen und radikalen Buben heiraten wird, der aus einer ganz unwichtigen Familie kommt«, beginnt er. »Außerdem galt Lene als die hässliche Schwester in der Familie und wie konnte Ernst, der bei so vielen jungen Frauen beliebt war, sie heiraten wollen? Ihr Vater war überzeugt davon, dass Ernst sie nur wegen ihres Geldes heiraten wollte. Er hat meiner Mutter gesagt, Ernst wird nie in seinem Leben etwas verdienen, er kümmert sich die ganze Zeit nur um die Partei und politische Fragen.«

Nach einer Pause fährt Gus fort: »Aber ich glaube, meine Eltern haben sich sehr geliebt. Ich denke, Ernst wusste zu schätzen, dass Lene eine kluge, toughe , kämpferische Frau war. Meine Mutter war immer eigensinnig und hat sich von ihrem Vater nicht beeinflussen lassen.«

***

Lene und Ernst waren bereits seit über fünf Jahren ein Paar. In den Augen aller Goldstern-Frauen gehörte Ernst längst zur Familie, doch noch immer wehrte sich Lenes Vater gegen die Hochzeit. Er holte sich sogar Hilfe beim Anatomie-Professor Julius Tandler, bei dem Lene und Ernst Vorlesungen belegt hatten. Wenig überraschend hatte dieser nichts Gutes über den schlechten Studenten zu sagen, doch Lene blieb dabei: Sie würde Ernst heiraten.

Samuel Goldstern ließ sich schließlich auf einen Kompromiss ein. Er verlangte, dass Lene ihr Studium abschloss, bevor sie heiratete, damit auf dem Diplom ihr Mädchenname stehen würde. Lene promovierte am 23. Juni 1925 – zwei Tage später heiratete die 24-Jährige den ein Jahr älteren Ernst.

Nach der Hochzeit lebten die Papaneks erst einmal in der Fango-Heilanstalt. Lene arbeitete als Ärztin für ihren Vater. Mit der Zeit schaffte sie es bis zur Oberärztin, doch die Arbeit in der Kurklinik langweilte sie oft. Es war eine Mischung aus Verantwortungsgefühl ihrem Vater gegenüber und dem guten Gehalt, das er ihr zahlte, die sie dort hielt.

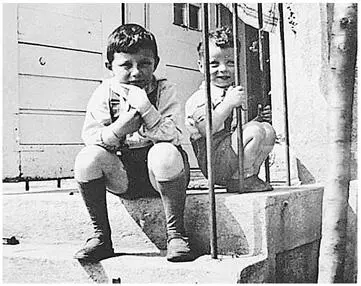

Am 12. Juli 1926 kam der erste Sohn der Papaneks auf die Welt: Gustav Fritz, benannt nach Gustav Mahler und Fritz Adler. Ein Foto kurz nach Gustls Geburt zeigt die strahlenden Eltern, die beim Anblick ihres Sohnes um Jahre jünger wirken. Fünf Jahre später, am 2. April 1931, folgte dann Georg Otto, genannt Schorschi. Diesmal war Otto Bauer der Namenspatron.

Nach der Geburt ihres Erstgeborenen zog die kleine Familie in ein Reihenhaus in der Antaeusgasse 46, das Ernst Papanek durch Beziehungen zur Partei mieten konnte. Das Haus war Teil einer sozialdemokratischen Siedlung am Flötzersteig in Penzing und lag eine gute Stunde von der Fango-Klinik entfernt am westlichen Rand Wiens. (Heute sind die Häuser durch viele moderne Anbauten erweitert, aber die wehrhaften Torbögen und moosbewachsenen Mauern erinnern noch immer an die sozialdemokratische Siedlung der 1920er Jahre.)

Vor dem Haus wuchsen Erdbeeren, Blumen und ein Kirschbaum, im Garten auf der Rückseite gab es eine Sandkiste für Gustl und Schorschi. Ihre Söhne erzogen die Papaneks atheistisch – ganz nach dem Motto »Religion ist Opium für das Volk« – und sozialdemokratisch. So ließen sie sich zum Beispiel nicht mit Mama und Papa, sondern mit ihren Vornamen ansprechen. »Die armen Papanek-Kinder haben keine Eltern – sie haben nur Ernst und Lene«, klagte sogar Otto Glöckel, immerhin der »Papst« der sozialdemokratischen Erziehung. 63

Nach der Geburt Gustls blieb Lene ein Jahr zuhause, dann arbeitete sie wieder. Bei Schorschi nahm sie sich sogar nur einen Monat Babypause. Zeit ihres Lebens hatte die Ärztin sehr fortschrittliche Ansichten über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. »Eine Frau kann sehr wohl eine Ehefrau und Mutter sein und einen Beruf haben«, erklärte sie Ende der 1970er Jahre. »Frauen heute sollten wirklich den Mut haben und es ausprobieren.« Ein Kindermädchen, Mitzi, kümmerte sich um die Buben, während die Eltern arbeiteten.

Читать дальше