Die Wiener Schulreform begleitete Papanek sein ganzes Leben lang und inspirierte viele seiner pädagogischen Unternehmungen. Jahrzehnte später widmete er in Amerika seine Doktorarbeit dem Thema. In der Einleitung betonte er: »Bildung ist nicht nur der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, sondern die Entwicklung bestimmter Einstellungen, Eigenschaften und Lebensgewohnheiten.« 49

Neben Otto Glöckel wurde Papanek sehr stark von dem Psychologen Alfred Adler beeinflusst, einem seiner Professoren am Pädagogischen Institut. Zeit seines Lebens blieb Papanek ein »Adlerianer« und war eng mit Adlers Tochter Alexandra befreundet. 50

Der Sozialdemokrat Alfred Adler hatte nach dem Bruch mit Sigmund Freud für seine tiefenpsychologische Lehre den Begriff »Individualpsychologie« geprägt. Er vertrat die Meinung, dass Menschen weniger durch ihre Triebe als durch ihr soziales Umfeld und ihre Erziehung geprägt seien. Sie bräuchten günstige Bedingungen, um sich weiterzuentwickeln, so Adler, und diese Bedingungen fänden sie im Gruppenleben. 51

Als junger Student besuchte Papanek ab und zu auch Privatvorlesungen von Sigmund Freud in dessen Wohnung in der Berggasse, die er »ungeheuer eindrucksvoll« fand, wie er 1959 in einem Interviewprojekt zu Freud erzählte. Trotzdem hatte Papanek (nicht nur wegen seiner Nähe zu Adler) inhaltlich große Probleme mit Freud und empfand dessen Desinteresse an Politik und an Massenbewegungen als »große Enttäuschung«. 52

Im Gegensatz zu seinem Medizinstudium nahm Ernst Papanek die Lehrerausbildung ernst. Nach zwei Jahren schloss er sie am 1. Juli 1927 mit »sehr gutem Erfolg« ab. Seine Abschlussarbeit behandelte das Thema »Die individualistische und kollektivistische Erziehung und Schule«. In der zweigeteilten Abschlussprüfung musste er Fragen zu »Freiheitsprinzip und Willensbildung« beantworten und in der Knaben-Volksschule in der Grünentorgasse 9 eine Lehraufgabe zum schönen Thema »Ein Sonntagsausflug in die Wachau« bewältigen. 53

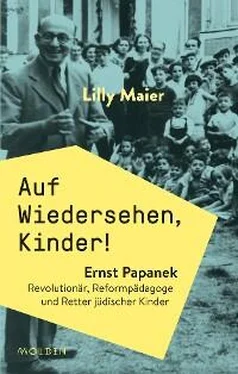

Schon während seines Studiums hatte Papanek für die Gemeinde Wien in Kindergärten und Horten sowie als Berater des Amts für Wohlfahrtswesen gearbeitet, nun beteiligte er sich noch aktiver an der Glöckelschen Reformbewegung. In Wien spielte »Papanek für die Verwirklichung des Glöckel-Planes eine entscheidende Rolle«, erinnerte sich Richard Berczeller. »Ich sehe ihn noch vor mir, als er mit seiner großen Aktentasche, gefüllt mit Manuskripten, von Versammlung zu Versammlung eilte, um die neue Botschaft zu verkünden.« 54Und in einem Nachruf, der 1973 in der Arbeiter-Zeitung erschien, heißt es, Papanek »wurde als Leiter von Schulen und Seminaren ein Mittelpunkt von Reformbestrebungen im gesamten Erziehungswesen« Österreichs. 55

Innerhalb der Wiener Schulreform war Papanek für die Umstrukturierung der Fortbildungsschulen zuständig, also der Schulen für Lehrlinge. 56Als Junglehrer unterrichtete er auch selbst in diesen Schulen und leitete außerdem eine experimentelle Tagesheimstätte für schwer erziehbare, vorbestrafte und vernachlässigte Arbeiterkinder: die Gruppe Sandleiten.

In Sandleiten im Arbeiterbezirk Ottakring entstand Mitte der 1920er Jahre mit über 1.500 Wohnungen der größte Gemeindebau Wiens. Wie in allen Gemeindebauten gab es in Sandleiten Kindergärten und Tagesheime, wobei die Gruppe 14 für »Problemfälle« aus ganz Wien reserviert war. Für den Mittzwanziger Papanek war die Arbeit in Sandleiten äußerst prägend. 1945 widmete er ihr einen seiner ersten wissenschaftlichen Aufsätze in Amerika und schrieb darin, dass er die dreißig Jungen »vom ersten Tag an ins Herz geschlossen hatte«. 57

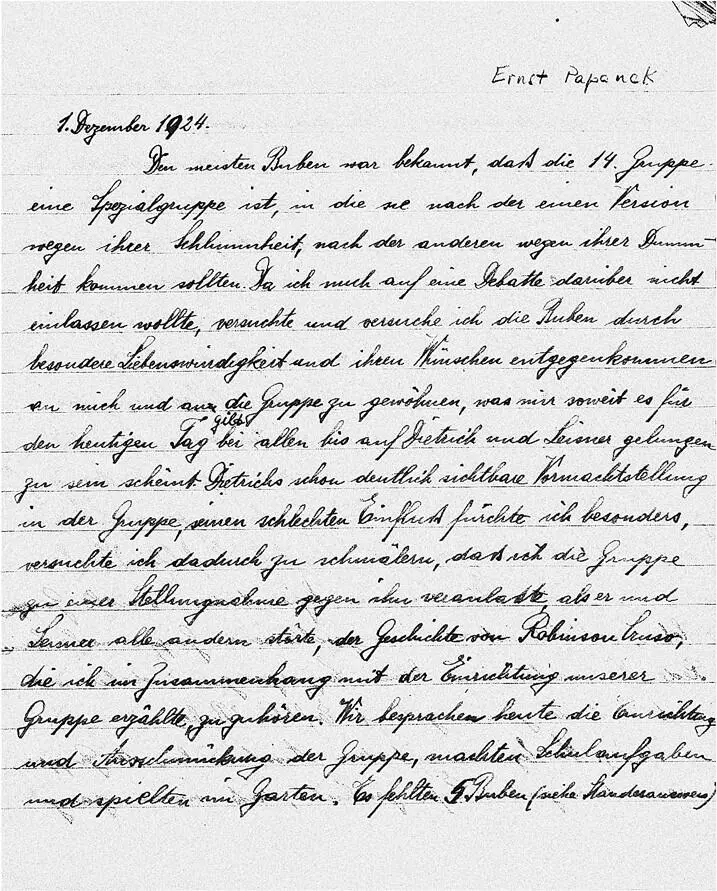

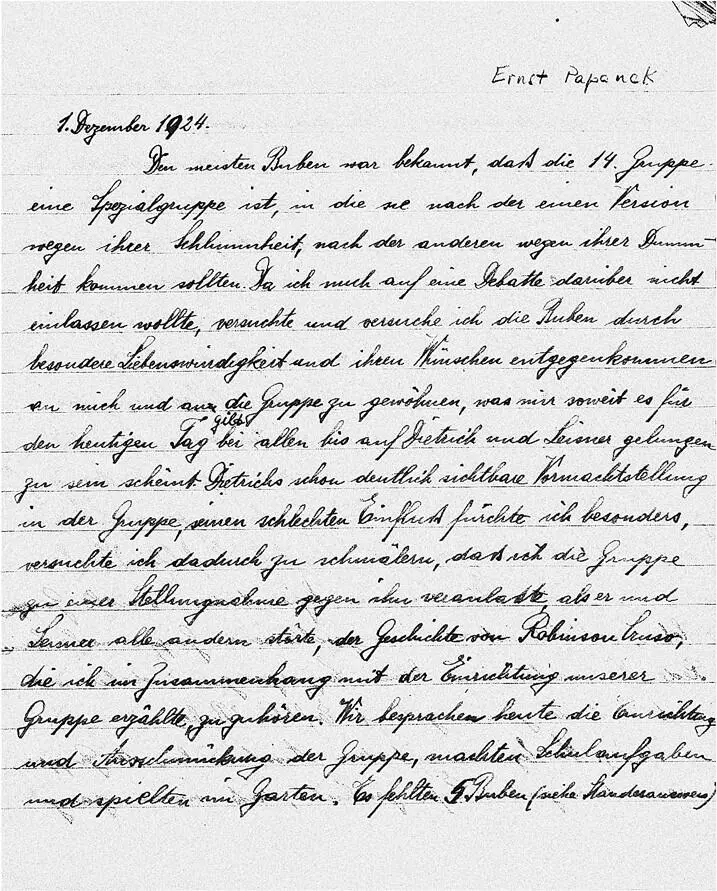

Man kann es kaum glauben: Ernst Papanek hat seine handschriftlichen Notizen zu Sandleiten und einen Stapel Schüleraufsätze durch mehrere Jahre Flucht, Exil und den Zweiten Weltkrieg mit sich getragen. In den Notizen beschreibt Papanek tagebuchartig seine Erfahrungen. »Den meisten Buben war bekannt, dass die 14. Gruppe eine Spezialgruppe ist, in die sie nach der einen Version wegen ihrer Schlimmheit, nach der anderen wegen ihrer Dummheit kommen sollten«, heißt es im ersten Eintrag am 1. Dezember 1924. »Da ich mich auf eine Debatte nicht einlassen wollte, versuchte und versuche ich die Buben durch besondere Liebenswürdigkeit und ihren Wünschen entgegenkommend an mich und an die Gruppe zu gewöhnen.« 58

Die Räumlichkeiten für die Jugendlichen waren absichtlich sehr spärlich eingerichtet, dafür gab es einen großen Werkraum. »Wenn ich mich so umschaue, habe ich das Gefühl, Robinson Crusoe zu sein, bevor er damit begann, seine Höhle herzurichten«, sagte Ernst Papanek zur Begrüßung. Er saß in einem fast leeren Raum am Holzboden, um ihn herum dreißig Jungen. Papanek schaute in die Runde und fuhr fort: »Kennt ihr die Geschichte von Robinson Crusoe und seinen Abenteuern auf einer einsamen Insel? Ich will sie euch erzählen und dann werden wir uns selber daran machen, hier etwas Schönes zu gestalten.«

In den nächsten Wochen baute Papanek mit den Jungen Möbel, um so ein Gruppengefühl zu erzeugen und den bekanntermaßen rabiaten Jugendlichen Wertschätzung für das Eigentum anderer beizubringen. Danach half Papanek bei Hausaufgaben, veranstaltete viele Ausflüge und Wanderungen, improvisierte Theatervorstellungen, sang und zeichnete mit seinen Schützlingen oder ging auch mal mit ihnen ins Kino. In der Anfangszeit gab es immer wieder Probleme, als die Jungen versuchten, Grenzen auszuloten und bewusst zu provozieren: Ein Franzl grüßte Papanek zum Beispiel fünfzig Mal hintereinander und war erstaunt zu sehen, dass der sich davon nicht aus der Ruhe bringen ließ. Großen Respekt erhielt »Herr Ernst«, weil er sich von den Jugendlichen duzen ließ und weil er sie aktiv in die Gestaltung der Gruppe einband. Gemeinsam erarbeitete er mit den Jungen eine Gruppenverfassung und ließ sie sechs Vertreter wählen. »Diese 6 bilden einen Gruppenrat, der jede Woche eine Sitzung hält«, heißt es in der Verfassung. »Alle Wünsche und Beschwerden sollt ihr ihnen melden.«

Papanek freute sich besonders, wenn Störenfriede in den Gruppenrat gewählt wurden, und reflektierte in seinen Aufzeichnungen, wie diese durch die Verantwortung, aber auch den Respekt, der mit dem Amt kam, beachtliche Fortschritte machten. Dabei wertschätzte er die demokratischen Rechte seiner Schüler sehr, auch wenn sie nicht immer in ihrem eigenen Interesse handelten. Franzl stachelte zum Beispiel einmal die anderen Jungen auf, dafür zu stimmen, den Fußball zu zerstören. Papanek erklärte seinen Schützlingen, das sei ihr gutes Recht und er werde sie nicht stoppen, schließlich gehöre der Ball ihnen. Er müsse sie aber darauf hinweisen, dass die Stadt Wien nicht genug Geld habe, um ihnen einen neuen zu kaufen. Schon verlangten die Buben eine Neuwahl, beharrten auf ihrem demokratischen Recht und retteten so den geliebten Ball.

Ein einziges Mal nur musste Papanek auf andere Mittel zurückgreifen, als seine Schüler ein verbotenes Spottlied über den Kanzler sangen und er Angst hatte, in Schwierigkeiten zu kommen. »Ich versuchte sie von dem Lied abzulenken, aber je mehr sie erkannten, dass ich wollte, dass sie aufhörten, desto lauter und lustiger sangen sie es«, erinnerte er sich später. »Schlussendlich verkündete ich: ›Ich verbiete euch das Singen dieses Liedes.‹ Ich war völlig erstaunt, als sie tatsächlich aufhörten. Ich wusste nicht, dass autoritäre Erziehung so einfach war.«

»Den meisten Buben war bekannt, dass die 14. Gruppe eine Spezialgruppe ist«: Ernst Papanek hat seine tagebuchartigen Notizen zu seiner Arbeit in Sandleiten durch mehrere Jahre Flucht, Exil und den Zweiten Weltkrieg mit sich getragen.

Читать дальше