Über die Moral des „neuen sozialistischen Menschen“

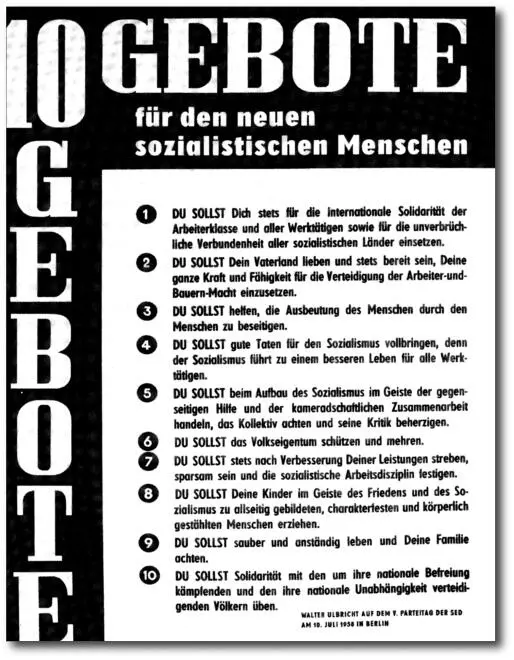

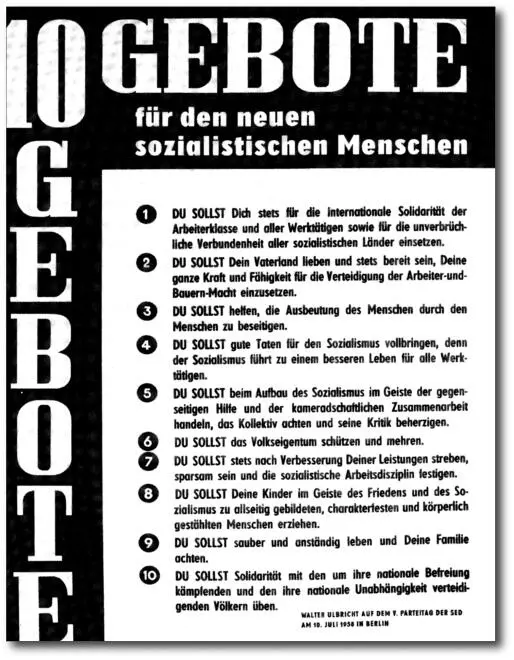

Im Juli 1958, auf dem V. Parteitag der SED, wurden erneut die Weichen gestellt für die politischen Aufgaben und Aktionen der nächsten vier Jahre. Walter Ulbricht hatte die neuen Beschlüsse der Partei verkündet, die zur „Vollendung der Grundlagen des Sozialismus in der DDR“ führen sollten. In seiner Rede forderte er in diesem Zusammenhang nachdrücklich die „Herausbildung und Erziehung eines neuen sozialistischen Menschen“ und verkündete dabei gewichtig die neuen „Zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“.

Diese Gebote sollten nunmehr verstärkt die sozialistische Erziehung der Kinder und Jugendlichen in den Schulen bestimmen. Sie machten, in Form und Diktion wie die christlichen 10 Gebote angelegt, eine neue „sozialistische Moral“ zur ethischen Richtlinie und waren ihrem Inhalt nach fast ausschließlich auf den Dienst des Menschen für den sozialistischen Staat und die sozialistische Gesellschaft ausgerichtet.

Lehrer und Eltern nahmen Anstoß daran, weil human moralische Normen wie Menschenliebe, persönliche Friedfertigkeit, Toleranz und Achtung des Menschen nicht einbezogen waren. Da sie ausgegliedert blieben, gehörten sie nach Ulbrichts Version also nicht zur sozialistischen Moral? (8)

Diese neuen „zehn Gebote“ wirkten penetrant aufgesetzt und peinlich, selbst für überzeugte Sozialisten. Kein Wunder, wenn sie meistens nicht ernst genommen wurden, zumal ja bereits seit Jahren die „sozialistische Erziehung“ als ein wichtiger Bestandteil der „politisch ideologischen Erziehung“ in der Schule gefordert wurde.

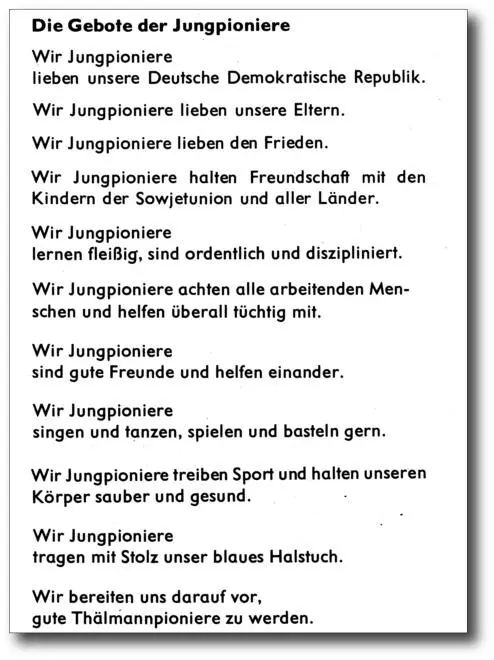

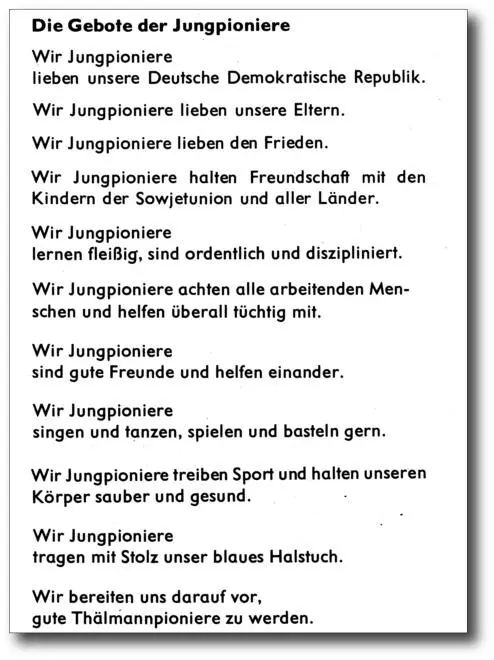

Das Bild vom „neuen sozialistischen Menschen“, eines Menschen mit „sozialistischem Bewusstsein“ oder mit einer „neuen sozialistischen Einstellung zur Arbeit“ war im Grunde nichts Neues. Es war – wie nach der propagierten Kunstauffassung vom „sozialistischen Realismus“ – den Schülern mehrfach zur Nachahmung vorgeführt worden. Sie kannten den „neuen sozialistischen Menschen“ bereits aus aktuellen Lesebuchgeschichten, aus neuen sozialistischen Kinder- und Jugendbüchern und aus propagandistischen Kinofilmen. Da war der „Aktivist der Arbeit“ im Stahlwerk … oder die „Heldin der Arbeit“ in einer volkseigenen Textilfabrik, der vorbildliche „Junge Pionier“ bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz oder der „revolutionäre Held“ im Kampf gegen Faschisten und Klassenfeinde zum „leuchtenden Vorbild“ herausgestrichen worden.

Selbstverständlich hatten wir Lehrer/innen uns mit dem „sozialistischen Menschenbild“ und mit der Erziehung zum „neuen sozialistischen Bewusstsein“ befassen müssen. Ich erinnere mich an obligatorische Vorträge und Diskussionen im Lehrerkollegium über Ethik und Moral im Sozialismus/Kommunismus. Wir mussten „lernen“, dass „Moral klassengebunden“ ist. Dass es folglich eine „proletarische“ Moral gäbe, wie auch eine „bürgerliche“ und dass also Moral grundsätzlich abhängig sei von der sozialen Position zu den materiellen Besitzverhältnissen und dass die Bourgeoisie als Ausbeuterklasse mit ihrer heuchlerischen Moral einer doppelten Moral fröne.

Da gab es wirklich Widerspruch, besonders von Seiten der Kolleginnen. Der mündete etwa in folgende Richtung: Selbst wenn man davon ausgehe, dass „das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme“ und demnach auch die Moralauffassungen mit beeinflusse, dürfe man doch sonstige, ebenfalls mitbestimmende anthropologische Faktoren nicht außer Acht lassen. Einen Satz des Zweifels habe ich noch im Ohr: „Ist Mutterliebe Bestandteil einer Klassenmoral?“

Ich glaube – und da gehe ich von mir aus –, dass damals wie auch später jeder von uns Lehrern sich selbst seine individuelle Ethik ausgebildet hat. Gewachsen im Bemühen um einen gerechten, menschlichen Umgang mit Kindern – im Verein mit dem eigenen Charakter und persönlichen Moralauffassungen. Vielleicht gemischt mit vernünftigen Grundsätzen einer sozialistischen bzw. sozial-freundlichen Gesinnung oder mit allgemeingültigen humanen Maximen der Aufklärung oder mit Wertvorstellungen einer christlichen Ethik. Nun ja – und vordergründig mit den zu jeder Zeit verlangten und abgerufenen Sekundärtugenden?

Aber nur einer „reinen sozialistischen“ oder „kommunistischen Moral“ zu folgen und einem hehren kommunistisch-revolutionären Idol konsequent nachzueifern, das hätte wohl damals im realexistierenden Sozialismus der DDR kaum die gewünschte Resonanz finden können.

Ich kannte eine superaktive Genossin, ideologisch lupenrein, die regelmäßig im „Intershop“ für Westmark beim „Klassendfeind“(!) das kaufte, was ihr der DDR-Sozialismus nicht bieten konnte!

Und dass zur kommunistischen Moral al’ la Stalin Hass, Folter und Menschenvernichtung gehörten und überall unter einer politischen Diktatur auch die Missachtung des Menschen und mehr – das wussten wir inzwischen. So fürchtete ich nach dem V. Parteitag nicht so sehr die „Die 10 Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“, dafür eher das, was bei der angekündigten und folgenden „Vollendung der Grundlagen des Sozialismus“ der „verstärkte Klassenkampf“ mit sich bringen würde.

Irgendwann in dieser für mich ereignis- und arbeitsreichen Zeit hatte mein schlesischer Schulfreund Walter aus Hanau in einem Brief angefragt: Was ist nun mit Euch? Was wird mit den Büchern, die du an mich geschickt hast? Wann kommt Ihr endlich …? Das war also wieder die Frage: ob oder wann ich mich nun endgültig entschließen könne, in den Westen zu gehen?

Meine Frau und ich, wir hatten jedoch inzwischen aus mancherlei Gründen unseren einstigen Plan zurückgestellt. Es war indessen so viel passiert. 1956 hatten wir anstelle der bisherigen Teilwohnung eine eigene Wohnung zugewiesen bekommen; jetzt familiär zu dritt, bald zu viert, fühlten wir uns in dieser wohler. Mein Deutsch-Fernstudium hatte ich „gut“ hinter mich gebracht, und in der Schule fühlte ich mich derweil so gut wie unabkömmlich. Was ich dort tat und schaffte, das schien mir – trotz allem politischen Gerangel – sinnvoll und notwendig.

Zum anderen hatten die politischen Geschehnisse der letzten Jahre, die Reaktionen auf den XX. Parteitag innerhalb der Kommunistischen Parteien auch in Italien und Frankreich sowie die revolutionären Erhebungen in Polen und Budapest, meine Gedanken in eine neue Richtung gelenkt. Durch das mutige Aufbegehren oppositioneller Kommunisten und Sozialisten war in mir so eine Haltung des Hoffens und des geduldigen Abwartens aufgekommen. Es muss wohl auch mein Misstrauen gegenüber der Adenauer-Politik, insbesondere gegen sichtbar gewordene restaurative Vorgänge und die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik, dazu beigetragen haben. Zum großen Teil aber waren persönlich-familiäre Gründe ausschlaggebend.

1958 war mein Vater endgültig in Rente gegangen, und man hatte ihm die Eisenbahner-Dienstwohnung in Döllstädt kündigen müssen. Zu diesem Zeitpunkt ergab sich die Möglichkeit, dass meine Eltern nach Gotha ziehen konnten. Es gelang mit Hilfe eines befreundeten Ehepaares, in dessen Gartengrundstück am Rande der Stadt ein altes Gartenhaus zu einer notdürftigen, aber immerhin nutzbaren Wohnung auszubauen. Da kein Anspruch auf eine vom Wohnungsamt verwaltete Wohnung gestellt werden musste, erhielten meine Eltern die Zuzugsgenehmigung nach Gotha. So hatten wir sie jetzt in unserer Nähe. Und was ganz wichtig war: Anfang 1959 erwarteten meine Frau und ich unser zweites Kind! – Denkt man da ans Abhauen in den Westen?

Читать дальше