Vor der Abreise nach Pommern vollzieht der 26-Jährige, der sich ganz dem „Führer“ verschrieben hat, einen symbolisch wichtigen Schritt: Am 16. Oktober 1938 tritt Franz Murer laut Bescheinigung der Bezirkshauptmannschaft Murau aus der Kirche aus, ja, die Kraft für sein zukünftiges Leben, so dünkt es ihm, kommt jetzt aus anderer Quelle, er will wie viele seiner neuen Kameraden ganz mit der alten Welt abschließen. Unterstützung für diese Entscheidung hat er, so scheint es, von Seiten der Familie: Auch Schwester Romana, geboren 1916, und Bruder Peter (Petrus) treten 1940 bzw. 1942 aus der Kirche aus, ein Indiz dafür, dass seine Geschwister die Begeisterung für die NS-Ideologie weitgehend teilen. Nach Kriegsende werden die Murer-Geschwister wieder in den Schoß der Kirche zurückkehren – Franz Murer macht diesen Schritt am 24. Februar 1946 in Gaishorn.

Das Blatt der „politischen Soldaten“ aus der „Falkenburg“ Krössinsee: die „Burggemeinschaft“.

Nach fünf Monaten Schulung wird Murer am 8. Mai 1939 zur Wehrmacht eingezogen und absolviert beim Flak-Regiment 51, das dem Luftverteidigungskommando 2 untersteht, in Stettin eine Kurzausbildung, sein „Heimat-Luftgau“ ist von nun an „Posen I“. Am 5. August 1939 schickt man den Ordensjunker nach Hause – Murer bleibt damit der Feldzug in Polen erspart, zu dem die aus fünf Batterien bestehende Einheit bereits wenige Wochen später aufbrechen muss.

Trotz aller Begeisterung für die „braune Revolution“ kehrt Rekrut Murer wohl nicht ungern in die Steiermark zurück. Er hat zwar hier kein richtiges Zuhause mehr, aber in Gaishorn am See wartet ein junges Mädchen auf ihn, das er vermutlich schon 1938 vor seine Abreise nach Krössinsee kennen gelernt hat: die 19-jährige Elisabeth Möslberger. Elisabeth teilt seine politisch-ideologischen Überzeugungen: Sie ist Mitglied beim BDM und in der Gaishorner Naziszene bestens verankert. Sitz der NS-Ortsgruppe ist die „Villa Größing“ – Anton Größing, Bürgermeister des Orts von 1934 bis 1938, hat sein Amt nach dem „Anschluss“ dem Nationalsozialisten Viktor Gasteiner (1903–1943), allgemein bekannt als „Hansl im Ort“, übergeben müssen. Parteigenosse und Ordensjunker Murer ist in Gaishorn willkommen und lebt sich rasch ein. Er stellt sich der Kreisbauernschaft zur Verfügung und beeindruckt diese mit neuen Ideen, die man offenbar auch umzusetzen versucht: „Wir haben dann dort Bewirtschaftungssachen gemacht“, wird er später etwas kryptisch dem Untersuchungsrichter erklären.

Zwischenspiel: eine Hochzeit

und ein Wilderer-Drama

Am 14. März 1940 heiratet Franz Murer, der bereits seit dem 1. März in Gaishorn am See bei seinem zukünftigen Schwiegervater gemeldet ist, die am 25. April 1920 geborene Elisabeth Möslberger, Tochter des Bauern Josef Möslberger (auch Mösslberger, 1882–1952), in Gaishorn. Der Ordensjunker heiratet in Uniform, obwohl nur eine standesamtliche Trauung vorgenommen wird, erscheint die junge Frau, wie ein erhaltenes Foto zeigt, im weißen Brautkleid. Dieses „Hochzeitsfoto“ hat eine eigene Geschichte: Es befindet sich heute in der Fotosammlung des israelischen Museums „Haus der Ghettokämpfer“ und ist wohl über den Urologen Dr. Mosche Feigenberg in dessen Besitz gelangt. Feigenberg, 1909 in Wilna geboren und im Ghetto als Arzt im Jüdischen Spital tätig, tritt im Prozess 1963 als Zeuge auf, bereits in der Voruntersuchung legt er das Bild dem Untersuchungsrichter vor, er gibt an, das Bild von einem „Herrn Dimitrowski“ bekommen zu haben. Von ihm stammt auch jenes bekannte Foto, das Gebietskommissar Hingst und Murer bei einer Veranstaltung zeigt – bis heute das einzige gemeinsame Bild der beiden Nazi-Zivilbeamten. (Siehe dazu auch Seite 234 ff.)

Hochzeit mit Elisabeth Möslberger in Rottenmann am 14. März 1940. Franz Murer heiratet in der Uniform der Ordensjunker.

Elisabeth Möslberger ist für den Ordensjunker und Flaksoldaten Murer eine „gute Partie“ – ihr Vater, Sohn eines Gast- und Landwirts in Lassing-Burgfried, ist Herr auf dem 60 Hektar großen, am Abhang des Sonnbergs gelegenen „Hubenbauernhof“ in Gaishorn 66 und war von 1924 bis 1934 Bürgermeister der Gemeinde. In den Besitz des Hofes gelangte er 1919 durch Heirat mit der Witwe Elisabeth Krenn, geborene Rainer, ein Jahr später wurde Tochter Elisabeth geboren.

Dem jungen Paar – Elisabeth ist bereits schwanger – sind noch einige Wochen gegönnt, dann muss Franz Murer wieder zur Luftwaffe. Am 19. April 1940 flattert für den Angehörigen des „Heimat-Luftgaus“ Posen I der Einrückungsbefehl ins Haus, am 22. April 1940 meldet er sich bei der 3. Flakersatzabteilung 51 in Stettin-Kreckow. „Trainingsgerät“ der Truppe ist die neu eingeführte 2-cm-Flak 38. Nach vier Wochen Ausbildung geht es über Hildesheim an die Front im Westen: Murer wird zur Reserve-Flak-Abteilung 522 der Flak-Division 5 versetzt und macht in dieser Einheit den Frankreichfeldzug mit, nach der Kapitulation des Gegners stationiert die Truppe in Calais und ist hier für die „Verteidigung der Bodenorganisation“, der Marinestützpunkte und anderer militärischer Anlagen gegen Angriffe der Royal Air Force zuständig. An 21 Tagen, so geht aus Murers „Militärischem Werdegang“ vom 14. April 1944 (Militärarchiv Freiburg im Breisgau, Akt Franz Murer) hervor, hat die Flak-Abteilung „Feindberührung“.

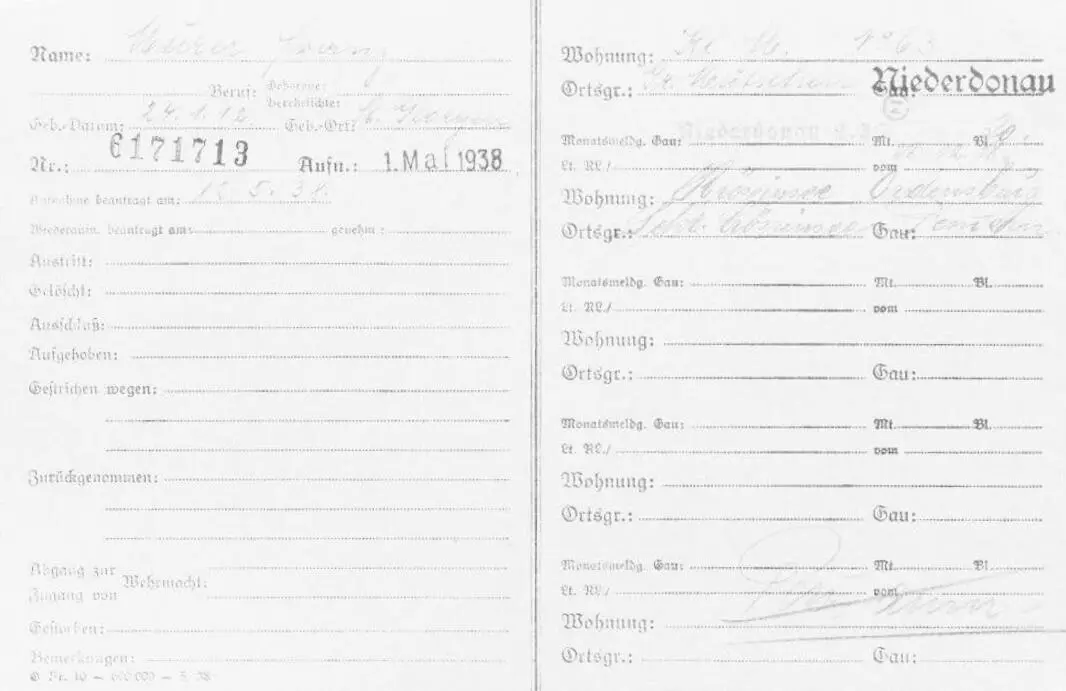

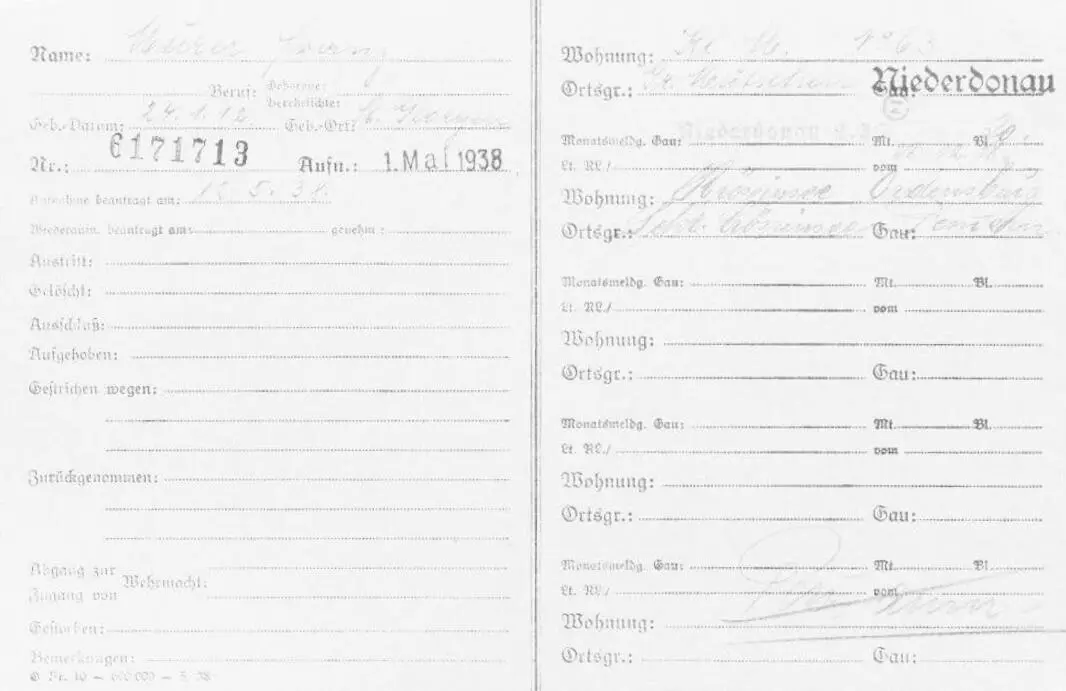

Rückwirkend mit 1. Mai 1938 wird Franz Murer Mitglied der NSDAP, die Mitgliedsnummer: 6171713. Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Gaukartei.

Zuhause am Hof in Gaishorn erwartet Elisabeth Murer inzwischen ihr erstes Kind, Tochter Arngund wird am 28. September 1940 geboren – für den Flak-Artilleristen erfreulicher Anlass, um Heimaturlaub zu nehmen. Bald ist auch Gattin Elisabeth wieder schwanger: Am 19. August 1941 wird der erste Sohn des Paars geboren und auf den Namen „Gerulf“ getauft, ein Name, den die Eltern so wie bei Tochter Arngund wohl mit Bedacht wählen – die althochdeutschen Wurzeln ger (Speer) und wolf (Wolf) sind Programm.

Inzwischen braut sich im heimatlichen St. Lorenzen Unheil zusammen – die erste Jahreshälfte 1941 wird von einem Familiendrama überschattet, das die ganze Region in Atem hält und in der Grazer und Wiener Presse für Schlagzeilen sorgt: Am 26. März 1941 beginnt vor dem Landgericht Leoben der Prozess gegen Franz Murers um ein Jahr jüngeren Bruder, den 28-jährigen Georg Murer, Bauer am väterlichen Pötscherhof in St. Lorenzen ob Murau. Zusammen mit dem 31-jährigen Aufsichtsjäger Rupert Perner aus Seetal, der einst auf seinem Hof als Knecht beschäftigt war, muss sich Georg Murer wegen Mordes verantworten. Was war geschehen? Murer und sein Freund waren dem Glücksspiel verfallen, bei dem Perner schließlich nicht nur die Mitgift seiner Frau, sondern oft auch sein gesamtes Monatseinkommen an Murer verloren und weiter Schulden angehäuft hatte. Diesen Umstand machte sich Georg Murer zunutze und erbat sich von Perner als Gegenleistung die „Erlaubnis“, in dem von ihm beaufsichtigten Revier wildern zu dürfen. Angesichts seiner misslichen Lage musste Perner einwilligen, beide Spieler veranstalteten im Revier von Perner nun regelrechte Treibjagden, zu denen auch der als Wilddieb bekannte Holzarbeiter Raimund Urschnigg eingeladen wurde. Der vorbestrafte Jagdfreund Urschnigg hatte jedoch eine Schwäche: Er plauderte gerne und erzählte prompt im Wirtshaus von den fröhlichen Pirschgängen mit Murer und Perner. Georg Murer, um seine Reputation besorgt, sah daraufhin nur mehr einen Ausweg: Urschnigg musste aus dem Weg geräumt werden.

Читать дальше