Im September 1918 kommt der 6-jährige Franz in die Volksschule St. Georgen, seine älteren Schwestern Katharina und Seraphina begleiten ihn täglich am Schulweg. Während er mit den Buchstaben des Alphabets kämpft und lesen und schreiben lernt, bricht die Monarchie zusammen und in Wien wird die Republik Deutschösterreich ausgerufen. Die Männer kommen zurück aus dem verlorenen Krieg, gezeichnet vom Erlebnis des Tötens, viele sind selbst zu lebenden Toten geworden, wie dies Joseph Roth in seinen Romanen über den Nachkrieg beschreibt. Unsicherheit und Angst bestimmen den Alltag, bald auch die fortschreitende Inflation, Arbeitslosigkeit und die zunehmende Verschuldung vieler Kleinbauern.

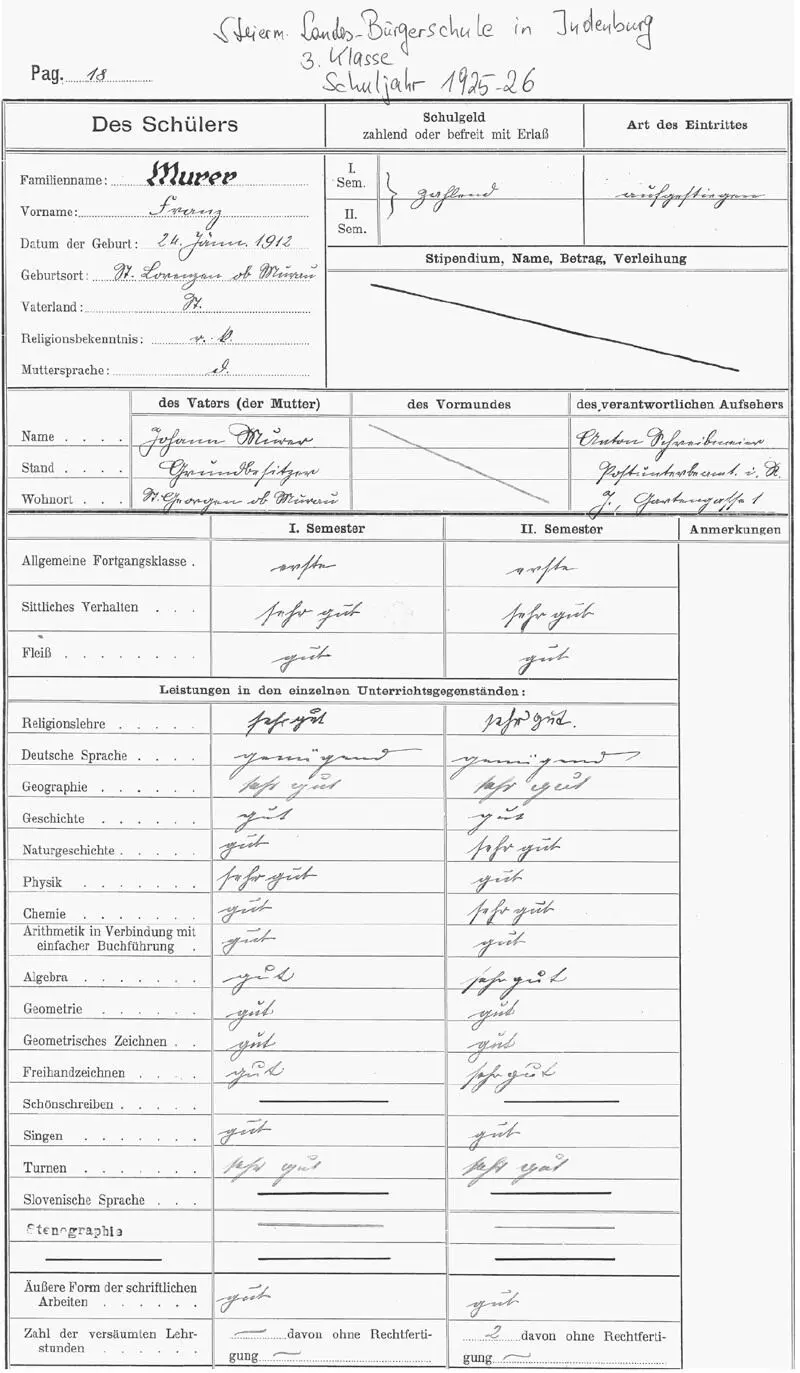

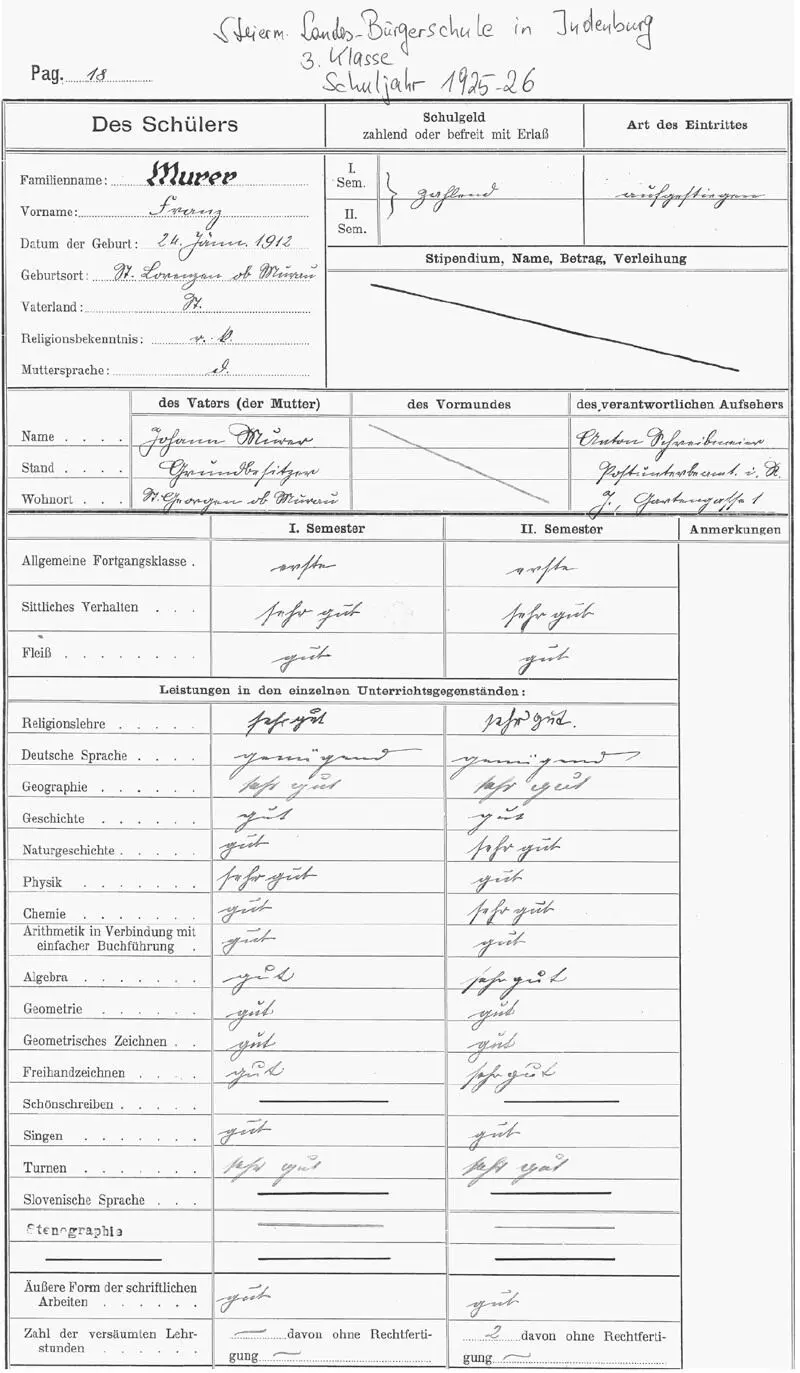

Nach fünf Jahren Volksschule wechselt Franz im Herbst 1923 in die „Steiermärkische Landes-Bürgerschule“ in Judenburg – für einen Bauernbuben ein ungewöhnlicher Schritt, ist doch Judenburg über 50 km von St. Lorenzen entfernt. Das bedeutet, dass der 11-Jährige den Hof der Eltern verlassen und in einem privaten Quartier in Judenburg leben muss. Anton Schreibmaier, Postunterbeamter und Briefträger im Ruhestand, wohnhaft in der Gartengasse 1, sorgt nun als „verantwortlicher Aufseher“ für den Buben. Es sind wohl die guten Schulnoten, die Johann und Maria Murer dazu veranlassen, ihren Sohn „in die Fremde“ zu schicken – bedeutet die Schule für sie doch auch eine finanzielle Belastung: Sie müssen für ihren Sohn sechs Semester lang Schulgeld zahlen und die Kosten für den Quartiergeber begleichen. Hinter dieser Entscheidung steht die Hoffnung, dass es dem „Franzi“, dem gescheiten Buben, gelingen möge, etwas „Besseres“ zu erreichen, wegzukommen aus der ärmlichen Enge des heimatlichen Dorfes. Seine bäuerliche Herkunft wird Franz Murer dennoch nie verleugnen. Noch vor Gericht 1963 wird er dem Untersuchungsrichter stolz sagen: „Ich bin als Kind von Bauern in St. Georgen ob Murau aufgewachsen.“ (Zitiert nach Gerichtsakt Franz Murer, Steiermärkisches Landesarchiv.)

Franz kann die Erwartungen der Eltern auch durchaus erfüllen: Die drei Klassen Bürgerschule absolviert er nach anfänglichen Schwierigkeiten mit ausgezeichneten Noten, auch wenn sein Fleiß durchwegs nur mit „gut“ beurteilt wird. Einzig in der „Deutschen Sprache“ kann er seinen Lehrer nicht überzeugen, ein „Genügend“ verunziert das ansonsten hervorragende Abschlusszeugnis vom Juni 1926. In drei Schuljahren versäumt der Schüler Franz Murer insgesamt nur 4 Unterrichtsstunden, wie es sich gehört mit „Rechtfertigung“, sein „sittliches Verhalten“ wird ohne Ausnahme mit „sehr gut“ gewürdigt. Das Haus Gartengasse 1 liegt in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Judenburg und hier, am Hauptplatz, erlebt er zweifellos so manchen Aufmarsch und so manche Demonstration politischer Gruppierungen mit, vor allem des Steirischen Heimatschutzes, dessen Gründer Walter Pfrimer Rechtsanwalt in Judenburg ist, vielleicht auch schon der „Hakenkreuzler“ – nach dem „Anschluss“ wird das NS-Regime dafür sorgen, dass die Jüdische Gemeinde der alten Bürger- und Arbeiterstadt Judenburg zur Gänze vernichtet wird. Franz Murer macht hier erste Bekanntschaft mit Militarisierung und zunehmender Gewalt, rassistische und antisemitische Parolen werden zu vertrauten Alltagsbegleitern des Jugendlichen.

Ein gescheiter Bub: Zeugnis der „Steiermärkischen Landes-Bürgerschule“ in Judenburg für das Schuljahr 1925/1926.

Im Sommer 1926, Franz ist jetzt 14 Jahre alt, gilt es dann eine nächste Entscheidung zu treffen: Da er weiter im bäuerlichen Bereich tätig sein will, wählt man die landwirtschaftliche Fachschule in Neumarkt und damit eine solide berufliche Ausbildung. Einer seiner Lehrer ist hier ein Dipl.-Ing. Otto Pascher, der im Prozess 1963 für ihn aussagen wird – er habe, so Pascher, nach seinem Vater niemanden mehr so schätzen gelernt wie Franz Murer. Die Schule in Neumarkt bietet dem ehrgeizigen Jungen jedoch zu wenig Herausforderung und so schreibt ihn Vater Johann Murer im Herbst 1928 in die traditionsreiche Ackerbauschule Grottenhof bei Graz ein. Zahlreiche bekannte steirische Bauernpolitiker haben das 1867 gegründete Institut absolviert, wer hier zur Schule geht, genießt nicht nur einen bestens qualifizierten Unterricht, sondern knüpft auch hilfreiche Kontakte für die Zukunft, und so wird es auch im Fall von Franz Murer sein. Der 16-Jährige überzeugt seine Lehrer von Beginn an mit ausgezeichneten Leistungen – ob allgemeiner Pflanzenbau, Tierzucht oder Gerätekunde, ob „Verwendbarkeit in der Wirtschaft“, Physik oder Chemie: Franz Murer besteht mit durchwegs „sehr gut“. Einzige Kritik der Lehrer: Die äußere Form lässt etwas zu wünschen übrig, das „Haupt-Prüfungszeugnis“ aus dem Jahre 1930 vermerkt daher für die Fächer „Schönschreiben“ und „Form der schriftlichen Arbeiten“ die einzigen Benotungen mit „gut“.

Es wächst der Hass

auf die Juden

Was das Verhältnis der Steirer zu den Juden betrifft, so nimmt das Herzogtum innerhalb der habsburgischen Länder eine besondere Stellung ein: Die steirischen Stände hatten sich bei Kaiser Maximilian I. eine „Judensperre“ erkauft, dieses Niederlassungsverbot wird erst 1861 endgültig aufgehoben – gegen den heftigen Widerstand der steirischen Verwaltungsbehörden, die ihr Land gerne auch weiterhin „judenrein“ sehen würden.

Der Anteil der „Glaubensjuden“ an der steirischen Bevölkerung liegt um 1910 bei 0,25 Prozent: Von 10.000 Steirern sind 27 Juden, nach dem Ersten Weltkrieg nimmt die Zahl der steirischen Juden weiter ab, 1934 leben in Graz 1.700 Menschen mosaischen Glaubens, auf dem Land sind es gerade einmal 495.

Die Ansiedlung und das allmähliche Wachsen einer jüdischen Gemeinde in Graz können zwar nicht verhindert werden, man antwortet aber mit einer massiven Hetze gegen die Juden, die von weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird – Antisemitismus ist allgegenwärtig, ja, er gehört in der politischen Szene des Landes fast zum guten Ton. Wer etwas in der „Grünen Mark“ auf sich hält, nimmt Teil an der antisemitischen Rede. Da ist etwa Kaplan Johann Seidl aus Stainz: 1899 veröffentlicht er bei der Styria seine Hetzschrift Der Jude des Neunzehnten Jahrhunderts oder Warum sind wir antisemitisch?, in welcher der gute Kirchenmann alles an antisemitischen Parolen versammelt, was die Zeit ihm so zuträgt, und präsentiert sie in Merksätzen seinen Lesern. Die „Judenpresse“, so behauptet etwa der steirische Kaplan, verhöhne den katholischen Glauben, sie untergrabe die Sittlichkeit und schädige das brave „christliche Volk“, „geschmiert“ sei sie vom „Großkapital“. Gut zwei Jahrzehnte später, 1921, publiziert der Wiener Staatsarchivar Karl Huffnagl (1872–1927), der sich als Autor Karl Paumgartten nennt, im Grazer „Heimatverlag“ Leopold Stocker sein Pamphlet Juda. Kritische Betrachtungen über das Wesen und Wirken des Judentums, der Erfolg beim Publikum ist groß und so verlegt Leopold Stocker 1924 auch Paumgarttens Juden-Fibel, die den Lesern im Untertitel das ABC der viertausendjährigen Judenfrage verheißt. Die stolze Startauflage des perfiden Machwerks: 10.000 Exemplare. Für Karl Huffnagl sind die Juden Angehörige eines „Tiermenschentums“, ja, einer „Köterrasse“, die ihren Instinkten ungehemmt freien Lauf lassen und so alles „Reine“ bedrohen – antisemitische Denkmuster, die von den Nazis nur allzu bereitwillig übernommen werden.

Die antisemitischen Parolen schaffen einen „Identitätsraum“, in dem sich viele gerne einrichten. Sie bieten scheinbare Erklärungen für komplexe Probleme und so schiebt man auch die Schuld an der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauern einfach den Juden in die Schuhe. Franz Murer erlebt als Jugendlicher mit, wie die Verschuldung der Höfe trotz deutlicher Erhöhung der Produktivität – etwa durch den Einsatz von Kunstdünger – weiter steigt. Kredite können nicht mehr zurückgezahlt werden, gleichzeitig wird die Steuerbelastung durch die Erhöhung der Grundsteuer immer drückender, die sozialen Lasten nehmen zwischen 1923 und 1935 um das Fünffache zu. Immer wieder kommt es zu Zwangsversteigerungen – da ist es, so die antisemitische Hetze, der profitgierige „Jude“, der sich am Unglück der Bauern bereichert. Der heranwachsende Franz Murer nimmt aus diesen Jahren einen Leitsatz für sein Leben mit – „Die Juden sind unsere Feinde und an allem schuld!“.

Читать дальше