In der traditionellen Organisationslehre wird streng unterschieden zwischen der Organisation von dauerhaften bzw. zumindest längerfristigen Aufgaben (Primärorganisation) und der Organisation von zeitlich begrenzten Aufgaben (Projektorganisation). In Organisationslehrbüchern wird dies typischerweise klar voneinander abgegrenzt und komplett separat betrachtet. Und auch in der Spezialliteratur gibt es meist eine klare Trennung von Prozessmanagement- und Projektmanagementbüchern bzw. -veröffentlichungen.Während im Projektmanagement mit Projektabläufen, Ganttdiagrammen und Netzplänen gearbeitet wird, findet man im Prozessmanagement Ansätze wie BPMN (Business Process Model and Notation), Prozessdiagramme und Folgepläne. Prozessmanager analysieren Durchlaufzeiten, Prozesskosten und First Pass Yield; Projektmanager den kritischen Pfad, Puffer oder den Burn-Down. 56Begrifflich andere Welten, in der dahinterliegenden Logik zeigen sich aber durchaus etliche Gemeinsamkeiten.

Eine strikte Trennung der Disziplinen Prozess- und Projektmanagement ist deshalb häufig künstlich und sollte in den Unternehmen und in der Wissenschaft überdacht werden. Gerade auch im agilen Umfeld sind die Grenzen fließend. Scrum bspw. lässt sich sowohl als Projekt- als auch als Prozessmanagementmethode verargumentieren bzw. einsetzen.

Wie bereits angesprochen, gibt es in der Praxis eine ganze Reihe von Prozessen, die sich zwischen diesen beiden Extremen von „echtem“ Massenprozess und „echtem“ Einzelprozess bewegen ( Hybridprozesse). Beispielsweise die kontinuierliche Optimierung von Softwareprodukten durch Updates und neue Releases. Auf der einen Seite wird dieser Prozess häufig durchlaufen, auf der anderen Seite läuft er aber jedes Mal etwas unterschiedlich ab. Hier ist es dann die Herausforderung für die Prozessgestaltung, einen geeigneten „Mittelweg“ zwischen Prozessvorausplanung und -standardisierung sowie situativer Anpassung zu wählen.

Typisch für eine klassische Prozessgestaltung ist die präsituative Planung und Festlegung der Aktivitätenfolge. Das heißt, es wird weitgehend im Voraus geplant, wie und in welcher Reihenfolge die Aktivitäten durchgeführt werden. Vor der Umsetzung steht daher eine relativ umfangreiche und umfassende Planung. Die zentrale Kernidee dahinter ist es, dass jemand mit einer Gesamtsicht und Prozessexpertise (etwas überspitzt ausgedrückt „der schlaue Prozess-Ingenieur“) den Prozess optimal aufsetzt und die einzelnen Aktivitäten dann arbeitsteilig von ungelernten oder auf bestimmte Aufgaben spezialisierten Fachkräften abgearbeitet werden. Die Koordination der verschiedenen Aktivitäten ist durch den Prozessplan gewährleistet. 57

Dies ist bei einer agilen Prozessgestaltung deutlich anders. Hier werden nicht im Voraus alle Aktivitäten in eine möglichst optimale Reihenfolge gebracht (vgl. Abbildung 10), sondern die Teilaufgaben werden – in den Begriffen von Scrum (vgl. Kapitel 6.3) – in Form von Funktionalitäten bzw. User Stories in ein Backlog „gepackt“, dort auf Basis des gerade aktuellen Wissensstandes immer wieder repriorisiert und im Laufe des Prozesses passend in die Umsetzung „gezogen“. Das heißt, die Aktivitätenfolge wird nicht präsituativ geplant, nur das grundsätzliche Prozessvorgehen ist geregelt. Die Koordination erfolgt durch Abstimmungen der beteiligten Personen in verschiedenen Meetings.

Agile Methoden eignen sich insbesondere für Prozesse auf der rechten Seite des Prozesskontinuums in Abbildung 11, weil dort die Unsicherheit und Komplexität oft hoch und eine detaillierte Vorausplanung damit schwierig ist. Da es aber auch bei Massenprozessen durchaus vorkommt, dass aus verschiedensten Gründen vom Plan abgewichen wird bzw. sich im Prozessverlauf Optimierungspotenziale zeigen, können auch im linken Bereich des Prozesskontinuums z. T. agile Methoden wie Kanban (vgl. Kapitel 6.2) sinnvoll sein.

3.3 Gestaltung von Strukturen

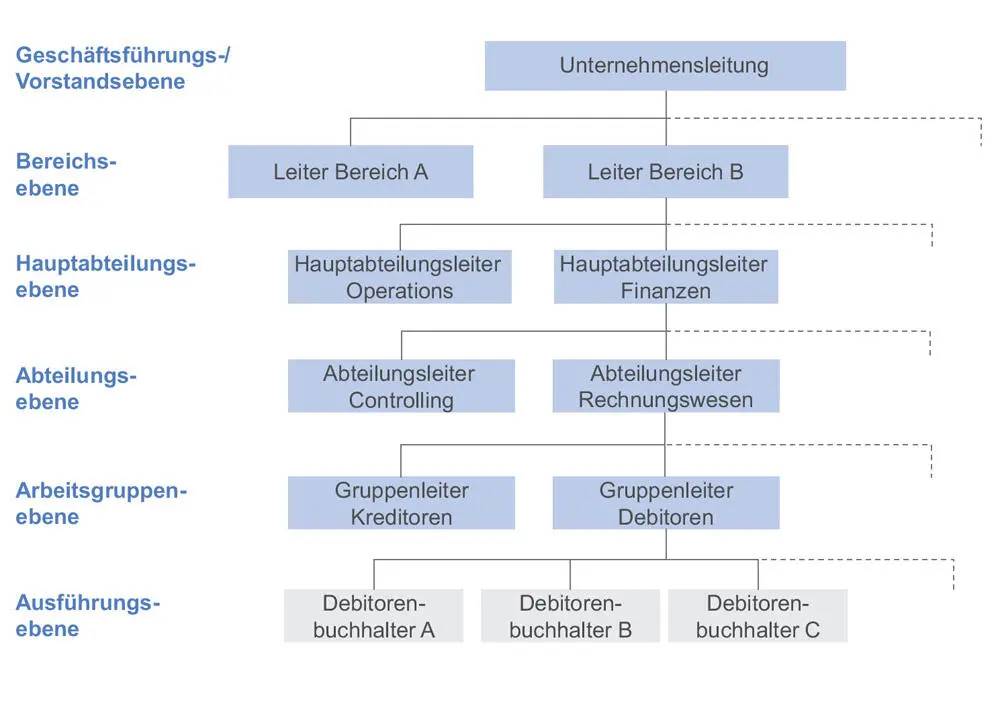

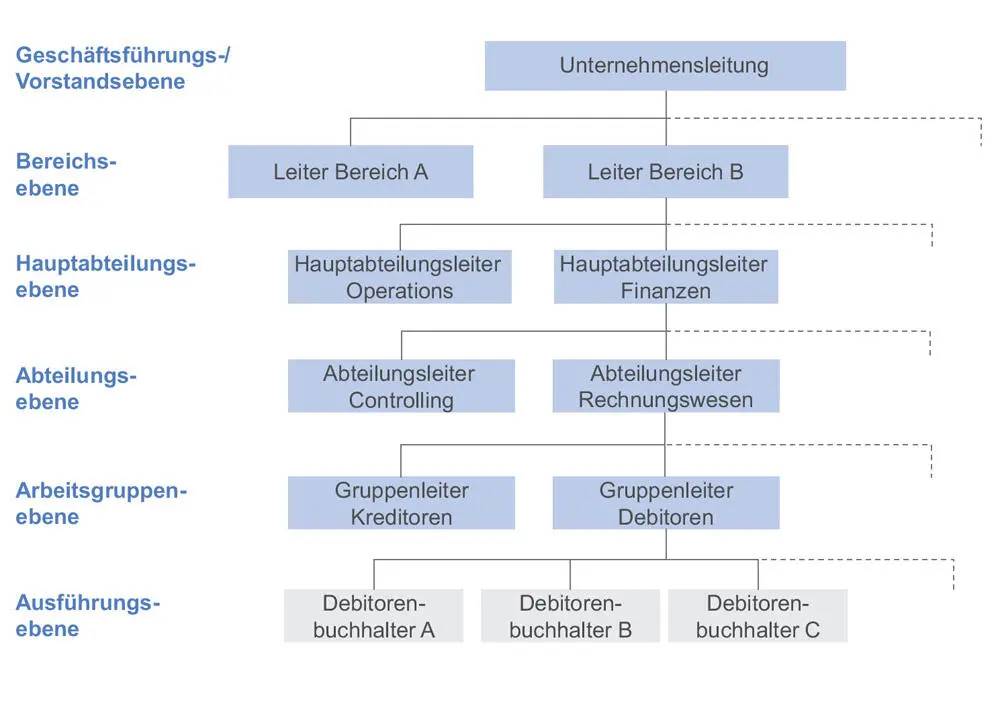

Die Prozesse benötigen Strukturen, in denen sie ablaufen. Für jede Aktivität im Prozess sind Personen bzw. Organisationseinheiten nötig, die für die Erfüllung verantwortlich sind (vgl. Abbildung 7). 58

Die (Organisations-)Struktur umfasst alle Regeln, die Organisationseinheiten Aufgaben (bzw. Aktivitäten) mit den zugehörigen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKV-Prinzip) zuweisen und deren Beziehungen zueinander definieren.

Wesentliche Merkmale der Struktur sind zum einen die Organisationseinheiten (Stellen und Stellenmehrheiten) und zum anderen deren Beziehungen zueinander, insbesondere deren hierarchische Über- und Unterordnung (Hierarchie).

Die Organisationseinheiten in Form von Stellen und Stellenmehrheiten ergeben sich durch die Bündelung von Aufgaben, die von einer Person oder mehreren Personen mit einer spezifischen Qualifikation erfüllt werden sollen. Hier ist die zentrale Frage, wie die Aufgaben bzw. Aktivitäten sinnvoll aufgeteilt werden sollen (Arbeitsteilung).

Stellen sind eine personenbezogene Aufgaben- bzw. Aktivitätenbündelung, die vom Personenwechsel unabhängig ist. 59Typischerweise werden Ausführungs- und Leitungsstellen (Instanz, umgangssprachlich „Chef“) unterschieden. Letztere nehmen überwiegend Leitungs- und Führungsaufgaben wahr. Durch die Zusammenfassung mehrerer Stellen zu einer Organisationseinheit entstehen Stellenmehrheiten (z. B. Abteilung, Bereich, Projektteam).

Zur effektiven und effizienten Erfüllung der Aufgaben bzw. Aktivitäten braucht es auch eine adäquate Abstimmung der Aufgabenausführung durch die einzelnen, arbeitsteilig agierenden Stellen(mehrheiten). Deshalb werden klassischerweise Über- und Unterordnungsbeziehungen mit entsprechenden Weisungsbefugnissen gestaltet (Hierarchie). Der Grundgedanke besteht darin, dass eine übergeordnete Organisationseinheit (Instanz) den Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen ausführenden Organisationseinheiten (er)kennt und entsprechend koordinierend eingreifen kann. 60

Die (Organisations-)Hierarchie beschreibt die formalen Über- und Unterordnungsbeziehungen der Organisationseinheiten. Es ist möglich, beliebig viele Hierarchieebenen einzubauen.

Die Darstellung der Organisationsstruktur erfolgt i. d. R. in einem Organigramm (vgl. Abbildung 12). Dieses liefert eine schematische, grafische Darstellung der äußeren Form der hierarchischen Struktur des Unternehmens bzw. Unternehmensbereichs. Es gibt einen schnellen Überblick hinsichtlich hierarchischer Zuordnungen, Aufgabenverteilung und Leitungsbeziehungen.

Abb. 12: Darstellung der Organisationsstruktur in einem Organigramm (beispielhaft) 61

Die im Organigramm dargestellte hierarchische Weisungsstruktur sagt aber nichts darüber aus, wie im Unternehmen kommuniziert, d. h. wie „die Struktur gelebt“ wird. In sehr bürokratischen Unternehmen findet Kommunikation horizontal nur innerhalb der eigenen Organisationseinheit und vertikal in der Linie, d. h. mit der jeweils direkt unter- bzw. übergeordneten Ebene, statt. In dem Fall bilden sich die berühmt-berüchtigten „Silos“. In einem kommunikativ weniger formalen Unternehmen dagegen kann es üblich sein, dass die Kommunikationsbeziehungen weitgehend unabhängig von den Linien im Organigramm sind.

Einige Unternehmen haben mit dieser klassischen Organigrammstruktur schlechte Erfahrungen gemacht. Exemplarisch können die im Beitrag von TILLMANNS-ESTORF/GROßE/GUMULA in diesem Buch aufgeführten Erlebnisse der B. BRAUN MELSUNGEN AG aufgeführt werden. 62Demnach sei die klassische Organigrammstruktur starr, abschottend und inflexibel. Sie führe zu

Читать дальше