Auf die beschriebenen Veränderungen der HörgewohnheitenHörgewohnheiten seit Mitte des 20. Jahrhunderts reagierten die Sendeverantwortlichen und Werbetreibenden, indem sie ihre Sendezeiten im Laufe der Jahrzehnte der Technik und den Hörgewohnheiten anpassten: In den 1950er Jahren waren Werbesendungen zu festen Terminen in bis zu 20 Minuten langen Blöcken gruppiert, in den 1960er Jahren wurden die Blöcke immer kürzer und schließlich immer mehr auf den Tag verteilt (siehe Kap. 2.3.3).

Die Hörgewohnheiten haben sich folglich in wenigen Jahrzehnten umgekehrt: Früher passten sich die Hörer dem Rundfunk an, heute ist es der Hörfunk, der sich nach den Hörgewohnheiten richtet und längere Werbepassagen zu vermeiden versucht, um die Gefahr des Ab- oder Umschaltens zu minimieren.

Das aktive Publikum rückte in den Vordergrund der Betrachtung. Die Nutzerinnen und Nutzer wurden nicht mehr ausschließlich als Objekte kommunikativer Bemühungen, sondern als intentional nach ihren Bedürfnissen handelnde Subjekte verstanden, die sich Kommunikationsinhalten absichtsvoll zuwenden – oder, wie gelegentlich im Fall von Werbung, auch bewusst davon abwenden. (Naab & Schlütz, 2016, S. 224)3

Werfen wir als Vergleich zu den skizzierten Jahrzehnten einen Blick auf die aktuelle Situation der Hörfunk-Konsumenten: Die junge Generation heute hat wieder andere RadiohörgewohnheitenHörgewohnheitenRadio. Das InternetInternet hat das Radio – zumindest für die um die Jahrtausendwende Geborenen – bereits überholt. Ständige Präsenz internationaler Radioprogramme, Livestreaming, Podcasting und Hören auf Abruf prägen heute die Hörgewohnheiten der Menschen. Kleinsteuber (2011, S. 15) spricht von einem „Ausfransen des ehemals so eindeutig definiert scheinenden Phänomens Radio“, wenn man die heutigen digitalen Formen wie Cyberradio, Radio via Handy, Radio-Podcasts oder Pay-Radio betrachtet.

Ein paar Daten und Fakten der Online-Ausgabe Media Perspektiven 3/2020 sollen das Radiohören heute beschreiben:

Mediatheken werden von mehr als einem Drittel mindestens einmal pro Monat genutzt. Mit Abstand am beliebtesten sind die Angebote von ARD und ZDF mit 25, bzw. 26 Prozent, dabei weisen die 30- bis 49-Jährigen die stärkste Nutzung auf. Video-on-Demand-Angebote hingegen werden am stärksten von 14- bis 29-Jährigen genutzt. Auch bei der Audionutzung im Internet zeigt sich, dass Jüngere stärker auf Streamingangebote setzen, Ältere eher auf das Livehören von Radio über das Internet. Podcasts werden konstant von jedem Fünften mindestens monatlich genutzt […]

Im Bereich Social MediaSocial Media sind nach wie vor WhatsApp, Facebook und Instagram am relevantesten. Drei Viertel der Bevölkerung (76 Prozent) kommunizieren täglich über WhatsApp, 21 Prozent nutzen Facebook und 13 Prozent Instagram. Dabei weist Instagram unter allen Social-Media-Angeboten die höchste Nutzungssteigerung auf und wird vor allem von unter 30-Jährigen genutzt. Snapchat, Twitch, Xing, LinkedIn und Twitter folgen mit großem Abstand. TikTok erreicht täglich 5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen. (ARD-Werbung SALES & SERVICES, 2020)

In einer Standortbestimmung anhand einer Studienreihe zu Trends in der MassenkommunikationMassenkommunikation zeichnen Mai, Meinzer und Schröter (2019) ein detailliertes Bild der heutigen Audio- und Radionutzung. Interessant in dieser Diskussion in „Zeiten des digitalen MedienwandelsMedien-wandel und der immer stärker konvergierenden Medienwelten“ ist, dass das Radio nach wie vor den ersten Platz in der Audiowelt einnimmt, obwohl digitale Plattformen ihre Audioangebote und -formate ständig erweitern und Tonträger durch Streaming immer mehr ersetzt werden. Dennoch heißt es: „On-Demand-Angebote und Sprachassistenten verfügen über Entwicklungspotenzial“ (Mai et al., 2019, S. 406).

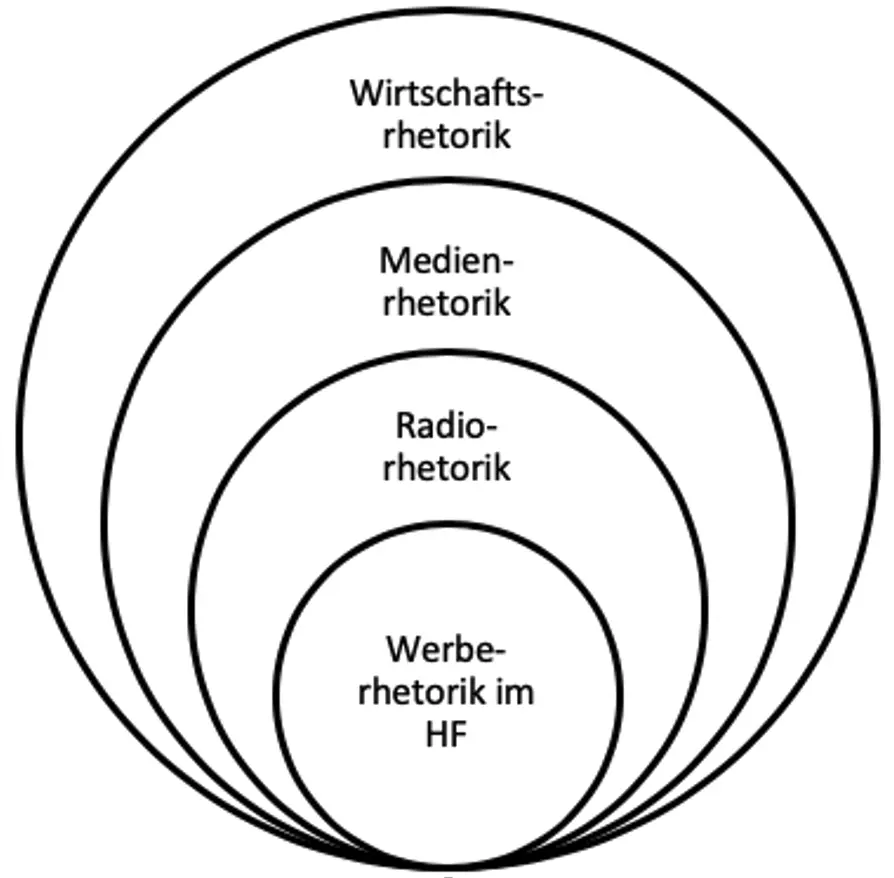

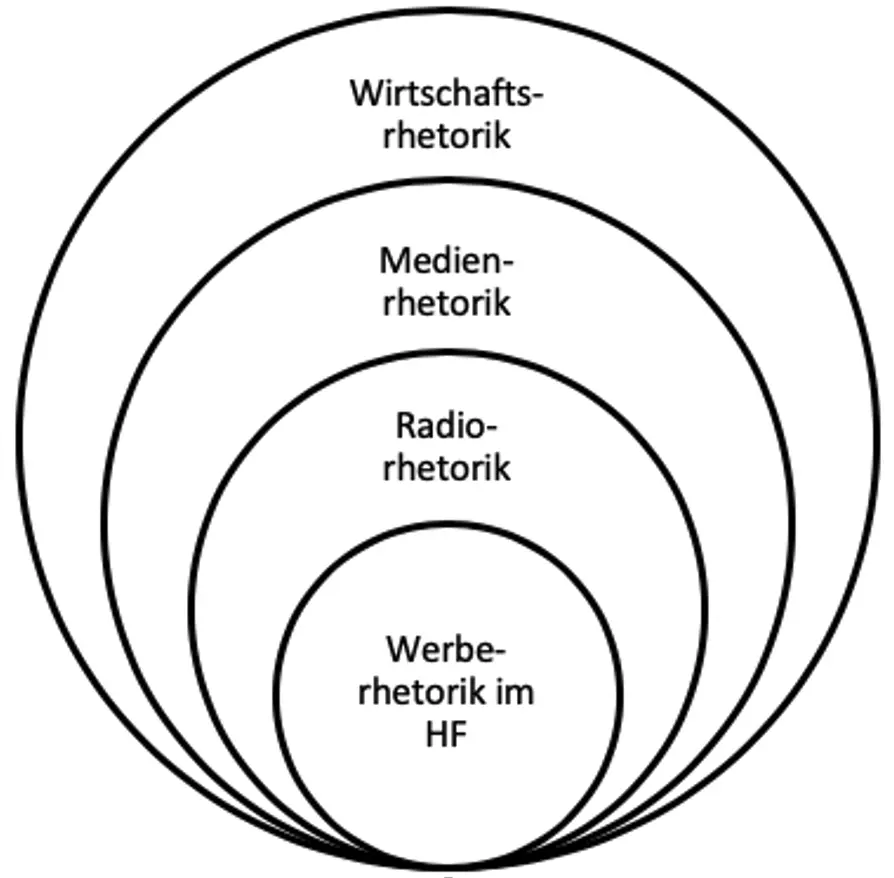

2.2 Medienrhetorik als Form von Wirtschaftsrhetorik

„Wirtschaftsrhetorik ist die sektorale Rhetorik von Industrie-, Finanz und Dienstleistungsunternehmen und deren Verbänden in Gespräch und Rede ihrer Repräsentanten“ (Wachtel, 2004, S. 338). Man versteht darunter das Praxisfeld aller rhetorischen Kommunikationssituationen im Unternehmen, inclusive Corporate Speaking Corporate Speaking, in denen sprechwissenschaftliche Rhetorik im wirtschaftlichen Kontext und als Führungsinstrument zum Einsatz kommt, bei internen und externen Situationen.

In der Wirtschaftsrhetorik RhetorikWirtschafts- manifestieren sich unterschiedliche sprechwissenschaftlich-sprecherzieherisches Arbeitsgebiete, z.B. diverse Formen der Rede und der Gesprächsführung (z.B. Konferenz und Besprechung, Mitarbeitergespräch, Motivationsgespräch, Kritikgespräch, Coaching und Beratung, Interviewtechnik, Besprechung im Team, Feedback-Gespräch, Auswahl- und Einstellungsgespräch, Informations- und Überzeugungsrede, Storytelling, Präsentation, Radio-/Fernsehbeitrag, interkulturelle Kommunikation, Arzt-Patient-Kommunikation, sei es in einer realen oder in einer virtuellen Kommunikationssituation (Eckert, 2013; Gutenberg, 1999; Bazil & Wöller, 2008).

Abb. 1:

Abb. 1:

Thematische Verortung: Werberhetorik im Hörfunk

Sobald sich rhetorisches Handeln in oder mit Hilfe von elektronischen Medien vollzieht, spricht man heute von Medienrhetorik Medien-rhetorik, die je nach Medium und Kommunikationssituation mit unterschiedlichem Fokus, als Theorie und Praxis von Rede- und Gesprächssituationen in Rundfunk und Fernsehen, verstanden werden kann.1

[So] setzt sich kommunikativ orientierte Medienrhetorik mit Gesetzmäßigkeiten sowohl der Gestaltung wie der Rezeption von medialer Kommunikation auseinander. Darüber hinaus muss sich eine umfassende Medienrhetorik nicht nur mit sprechsprachlichen, sondern auch mit bild- und tonsprachlichen Kompetenzen befassen, die Menschen intentional einsetzen. Einerseits, um sich in der besonderen Kommunikationssituation Rundfunk anderen Menschen sinnhaft mitzuteilen, und andererseits, um diese multimedial vermittelten Sinnangebote verstehend zu rezipieren. (Dorn, 2004, S. 152)

Die zwei medialen KommunikationssituationenKommunikationmediale von Radio und Fernsehen unterscheiden sich in erster Linie darin, dass das Fernsehen zwei Kommunikationskanäle (Subsysteme der gesprochenen Sprache) einsetzt, die Bildsprache (visueller Kanal) und die Tonsprache (auditiver Kanal), während das Radio allein über den auditiven Übertragungskanal kommuniziert.

In der Medienrhetorik wird analysiert, wie in einem Medium Kommunikatoren (z.B. Redakteure, Moderatoren), Kommunikationspartner (z.B. Pressesprecher, Politiker) und Rezipienten (z.B. Radiohörer, Fernsehzuschauer) in Interaktion treten, wie sie miteinander die Bedingungen ihrer Kommunikation aushandeln, wie sie über verbale, paraverbale und nonverbale Mittel ihr Verhältnis zueinander darstellen. (Bose, 2016, S. 156)

Ein weiteres Kennzeichen und Gegenstand von Medienrhetorik ist ein technisch (elektronisch) vermitteltes Sprechen unter Vermischung der Elemente Nähe und Distanz.2 Die mangelnde Anwesenheit der Gesprächspartner bzw. Adressaten, also die örtliche Distanz zueinander, wird mit Hilfe von Ersatzelementen und -techniken ausgeglichen. Das kann auf sprachlich-verbaler Ebene das direkte Ansprechen der Hörer sein, die Wortwahl und stimmlich-sprecherische Ausdrucksweise (beispielsweise der Gebrauch von UmgangsspracheUmgangssprache oder dialektaler Ausdrücke), weiter der Einsatz von GeräuschenGeräusche und von atmosphärischen akustischen Elementen. Im Hörfunk fehlt zudem alles, was in den Bereich der nonverbalen Kommunikation fällt und muss von den anderen Elementen übernommen werden, verbal und/oder paraverbal. Im Gegensatz zu radiotypischen Genres wie Nachrichten, Interview, Feature, Dokumentation, wird im Hörfunk-Werbespot meist – ähnlich wie im Hörspiel – eine Szene arrangiert, die die Hörer zu observierenden Außenstehenden macht, die im KaufappellKaufappell schließlich direkt oder indirekt angesprochen werden.

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: