Varios autores contemporáneos describen los movimientos utilizados por el discóbolo 10, pero la sistematización realizada por Marrou (1990: 192-193), debido a su carácter sucinto, es más relevante en este momento:

1) El discóbolo levantaba el disco hasta la altura de la cabeza con las dos manos y luego, sosteniéndolo con la mano cerrada contra su antebrazo derecho, arrojaba este brazo violentamente hacia abajo y hacia atrás; cuerpo y cabeza seguían el movimiento y giraban en la misma dirección. Todo el peso del cuerpo descansaba sobre el pie derecho, que servía como eje; el pie izquierdo y el brazo entraban en juego solo para mantener el equilibrio.

2) Luego tenemos la proyección hacia adelante. Cabe enfatizar que la fuerza del lanzador no proviene del brazo, sino de la distensión del muslo y la corrección abrupta del cuerpo curvo.

A diferencia del discóbolo presente en las siguientes dos cerámicas –figuras 2 y 3– en la figura 1, el atleta representado no está desarrollando ninguno de los dos movimientos. Quizás la elección del pintor refuerza la noción de que está entrenando, especialmente porque sostiene el disco y la jabalina al mismo tiempo.

El cuerpo de Cleomelos sigue el modelo apolíneo transmitido principalmente en la cerámica pulida. Observamos en él rasgos bien definidos, medidas correctas y simetría de formas y musculatura, enfatizando un cuerpo rígido, como deberían ser los cuerpos de los ciudadanos. La representación del patrón estético de la belleza helénica es clara. Ciertamente, el pintor eligió resaltar el ideal de kalokagathía, tan importante para la vida cívica en la polis (Spivey, 2005: 56-57), un ideal también introducido por la desnudez del atleta. Una situación idéntica se puede ver en los discóbolos pintados en las siguientes imágenes.

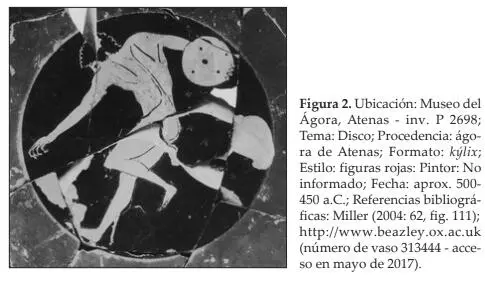

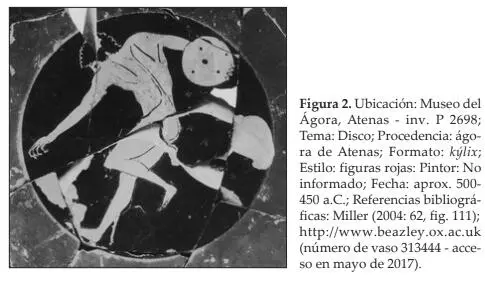

En el cuenco hallado en el ágora de Atenas –figura 2– vemos al discóbolo en el movimiento inicial de lanzar el disco. Lo más destacado del pintor radica en la torsión del cuerpo del atleta. El lanzamiento del disco requiere una secuencia de torsión en la musculatura del cuerpo y un juego sincronizado entre los brazos que depende del equilibrio del peso corporal en las piernas 11. En el caso del medallón de abajo, el joven atleta ya ha comenzado su movimiento y se encuentra girando su cuerpo en la dirección opuesta al primer movimiento, cambiando su peso a la pierna izquierda.

A diferencia de la escena anterior, en esta podemos pensar en el registro como una de las etapas de una competencia, aunque no contamos con la representación de la balbís, una línea también utilizada para el lanzamiento del disco. Filóstrato (Imágenes, 1.24.2), al describir la muerte de Jacinto después de ser golpeado accidentalmente por un disco lanzado por Apolo, enfatiza que la balbís era una base muy pequeña, suficiente para una sola persona.

Quizás la mención de la Odisea podría ser útil en este punto. Nos referimos al canto VIII (186-193) cuando Odiseo lanza el disco. Esta cita permite a los autores contemporáneos argumentar que el lanzamiento del disco en la antigüedad no difería mucho del atletismo contemporáneo. Veamos cómo el poeta describe los movimientos de su héroe épico:

Tal diciendo saltó con el manto en los hombros; un disco

grueso y largo tomó que en su peso con mucho excedía

de aquel otro que usaban luchando entre sí los feacios

y tras un revoleo lo lanzó de la mano robusta.

Zumbó el gran pedrejón; la mirada bajaron a tierra

los feacios, potentes remeros, gloriosos marinos,

al disparo del disco que en vuelo pasó a los de todos

desprendido del brazo 12.

Las imágenes y los textos literarios resultan cercanos cuando exaltan los movimientos del cuerpo y la agilidad del discóbolo, además de la belleza de estos cuerpos en movimiento. La diferencia entre el discóbolo en las escenas analizadas y Odiseo es la edad. Es esencial considerar la diferencia de belleza en cada edad, descrita por Aristóteles en Retórica (5, 1361b). Mientras que la belleza del joven consiste en tener un cuerpo capaz de soportar la fatiga, en la medida en que es agradable verlo en un espectáculo, la belleza del hombre maduro se resume en su capacidad de parecer agradable mientras inspira miedo.

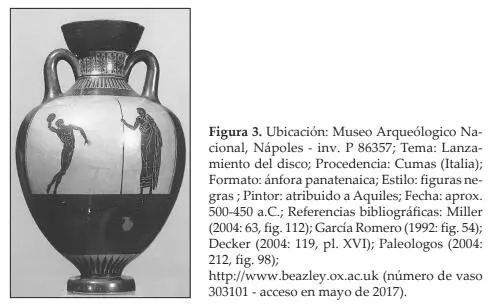

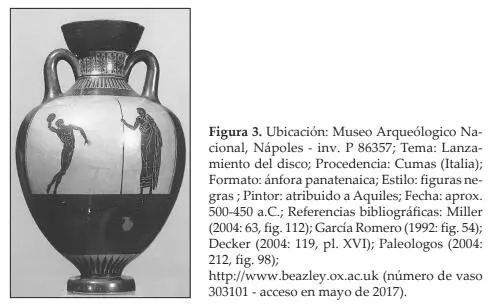

La siguiente imagen –figura 3–, reproducida en un ánfora panatenaica, recupera las dos oposiciones que eran frecuentes en muchas de las pinturas analizadas: desnudo versus vestido/atleta versus hellanodíkes 13, y sin barba versus barbudo/joven versus adulto. O la oposición entre la belleza del joven y la del hombre maduro, según Aristóteles. La presencia del hellanodíkes puede indicar que se trata de un evento en lugar de un entrenamiento.

A diferencia de las dos imágenes anteriores, en esta figura el discóbolo divide la escena con el hellanodíkes vestido con un manto doblado. Además de la vestimenta, el bastón, un signo de poder entre los griegos, aparece en la escena. Este observa de cerca el movimiento del atleta.

El discóbolo está representado en el momento del lanzamiento del disco bajo la vigilancia de un juez. Es decir, se trataría de uno de los últimos movimientos para completar el lanzamiento. El pie izquierdo del atleta debía colocarse hacia adelante, produciendo el impulso necesario, ya que el atleta luego extendería su cuerpo y la pierna izquierda proporcionaría el impulso adicional para ayudar en la liberación del disco.

Las tres imágenes revelan tres fases diferentes del lanzamiento del disco y resaltan los movimientos circulares necesarios para el evento. Es este movimiento plástico inherente al lanzamiento del disco lo que respalda nuestra hipótesis de que el discóbolo se ha convertido en un ícono de la democracia. No ignoramos que el disco ya estaba presente en Homero, pero entendemos que es a partir del proceso de democratización de los eventos deportivos, es decir, en el período clásico y especialmente entre los atenienses, que la disciplina ganará mayor protagonismo 14. Las secuencias de los movimientos realizados por el atleta son circulares. Interpretamos que el círculo, que también es la forma del disco en sí, reproduce la dinámica de la polis y la democracia. Cabe destacar que dos de las esferas físicas que permitieron a la polis debatir eran circulares: la Pnix y el teatro eran espacios semicirculares que permitían, metafóricamente, desnudar a los ciudadanos. El teatro tenía incluso un espacio circular en su centro, la orkhéstra, reservada para el coro, que se correspondía con el dêmos.

Aunque los deportes no ecuestres permitieron un mayor acceso a sus prácticas y quizás a la “forma de vida aristocrática”, no rompieron por completo con el carácter aristocrático presente en el agón atlético. Por el contrario, se puede decir que las competiciones atléticas han estado ligadas desde el comienzo de la historia griega a la aristocracia e incluso a la democracia, ya que no vemos cambios significativos en el origen de los atletas: en buena medida siguen proviniendo de los grupos sociales acaudalados (Decker, 2004: 107). Cabe mencionar que esta posición difiere de las de Pleket y Young, autores a quienes citamos al inicio del texto.

En conclusión, reiteramos que el agón atlético exigía que los atletas tuvieran los medios para sufragar su subsistencia, entrenar y tener skholé, el tiempo libre para dedicarse exclusivamente a la disciplina atlética. Los estratos sociales altos que se dedicaron a la cultura del gimnasio podían satisfacer más adecuadamente tales requisitos. Esta cultura legó a los ciudadanos la belleza física, la desnudez característica de la democracia ateniense, el movimiento y la armonía de los cuerpos, las virtudes y el equilibrio. Todavía no podemos tener una posición sólida sobre el alcance de los argumentos de Pleket y Young para justificar su defensa de la democratización del acceso a eventos deportivos, a saber, el establecimiento de gimnasios públicos desde el siglo VI a.C. y el uso por parte de los atletas de los beneficios socioeconómicos resultantes de sus victorias en los juegos locales.

Читать дальше