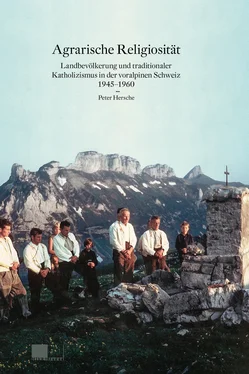

Peter Hersche - Agrarische Religiosität

Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Hersche - Agrarische Religiosität» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Agrarische Religiosität

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Agrarische Religiosität: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Agrarische Religiosität»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Agrarische Religiosität — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Agrarische Religiosität», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Ganz anders verhielt es sich bei der weiblichen Heimarbeit, insbesondere der Handstickerei in Innerrhoden. 75Von den meisten Interviewten, Männern und Frauen, wurde sie als wichtig, ja absolut notwendig für das Familieneinkommen angesehen, nur vereinzelt als blosser Zusatzverdienst gewertet. Der Zwang zum Sticken ergab sich natürlich vor allem bei sehr kleinen Landwirtschaftsbetrieben, bei vielen Kindern oder nicht sehr fähigen Ehemännern. Die Löhne aus der im Allgemeinen schlecht bezahlten Arbeit wurden vor allem für den Kauf jener Lebensmittel verwendet, die man nicht selber produzierte. Die Handstickerei hatte zwar 1945 ihre Blütezeit längst hinter sich. Schon der Ausgang des Ersten Weltkriegs und dann die Weltwirtschaftskrise hatten massive Absatzeinbrüche gebracht, umso mehr als sich auch die Mode änderte. Um 1950 beobachtete man nochmals eine kurze Konjunktur; damals soll es noch 1500 Heimarbeiterinnen gegeben haben, weit mehr als die Hälfte aller Bauernfrauen. 76Nach 1955 folgte indes der endgültige Absturz. Es wurden keine Stickereikurse mehr durchgeführt, die Stickereizentrale, welche die Schutzmarken ausgab, 1970 geschlossen. Die teils ausgefeilten Techniken gingen verloren und Wiederbelebungsversuche jüngeren Datums haben eher folkloristischen Charakter. Teils gab man den ehemaligen Stickerinnen einfachere und noch schlechter bezahlte Arbeiten («Fädelen», Roulieren) für die Herstellung von Taschentüchern 77als Ersatz mit nach Hause.

Das Sticken der Frauen fand in der Stube statt und wurde mit künstlichem Licht mittels spezieller Beleuchterkugeln teils bis spät in die Nacht hinein betrieben. 78Die Töchter lernten das Metier bei der Mutter, ausserdem gab es Kurse mit Prüfungen. Diese Tätigkeit passte gut zur appenzellischen landwirtschaftlichen Ökonomie. Die meist kleinen Betriebe benötigten nicht zwei vollzeitliche Arbeitskräfte. Die Frauen wurden, wie oben erwähnt, in der Regel nur zu Hilfsarbeiten oder beim Heuen beigezogen. Auf gröbere Arbeiten sollten sie ohnehin verzichten, denn sonst wären ihre Hände zur feinen Stickarbeit nicht mehr fähig gewesen. Weil das Sticken Priorität hatte, kultivierten die allermeisten Frauen auch keinen eigenen Garten. Ebenso machte die Kochkunst der Bäuerinnen in Appenzell keine Höhenflüge, es musste rasch und einfach vor sich gehen. Nur die Religion setzte dem Arbeitseifer Grenzen. Messbesuche, Andachten, die brauchtümlichen Gebete (vor allem der Rosenkranz), der ausgedehnte Totenkult und Wallfahrten schufen Freiräume. Und selbstverständlich durfte an Sonn- und Feiertagen nicht gestickt werden. 79An Werktagen aber konnte, alle Tätigkeiten zusammengenommen, auch für die Frauen nicht selten ein Arbeitstag von 12 bis 14 Stunden resultieren. Indessen hatte das Sticken auch eine gesellschaftliche Komponente: Es wurde nämlich vielfach gemeinschaftlich ausgeführt, und man konnte sich dabei unterhalten, gewissermassen das weibliche Gegenstück zu den geschilderten männlichen Mussestunden.

In Obwalden war die Zusatzarbeit der Frauen weniger wichtig, weil sie ja eine grössere Rolle bei der Selbstversorgung mit Lebensmitteln spielten. Eine gewisse Parallele zur Stickerei stellte dort aber das «Hüetlen» dar. 801892 hatte ein Auswärtiger in Sarnen einen Betrieb zur Herstellung von Strohhüten gegründet. Diese wurden zunächst von Frauen in Heimarbeit angefertigt. Später wurde die Herstellung weitgehend in der Fabrik konzentriert und mechanisiert. Frauen und auch Männer arbeiteten dort im Schichtbetrieb. Nach 1945 ging es auch hier bergab, ebenfalls unter dem Diktat der Mode. 1974 erfolgte die Schliessung des einst wichtigsten Industriebetriebes in Obwalden, der auf dem Höhepunkt in der Zwischenkriegszeit noch rund 600 Personen beschäftigt hatte und auch von den Interviewpartnern bei der Frage nach einem Nebenerwerb immer zuerst genannt wurde. Eine Heimarbeit der Frauen erfolgte sonst nur partiell, vorwiegend im Textilsektor. Im Zweiten Weltkrieg waren es häufig Militäraufträge, die dann nach dem Frieden natürlich wegfielen. Ziemlich verbreitet war die Störschneiderei. In Engelberg strickten Frauen Sportartikel. 81Dort und ebenso in Appenzell gab es für Frauen selbstverständlich auch Arbeitsplätze im Tourismus (Service in Gasthäusern, Arbeit in Hotels). Die Arbeit im Service wurde von der Geistlichkeit wegen der in ihren Augen moralischen Gefährdung kritisch betrachtet. 82

Anmerkungen

1Vgl. 1.3und die dort erwähnte Literatur.

2Durchschnittswerte sagen wenig aus, weil die Streuung gross ist und auch das Pachtland mitberücksichtigt werden müsste. Es gab auch Nebenerwerbsbetriebe von weniger als 1 ha.

3Zur Zauntechnik noch Enq 365; Fuchs, 76f. (mit Abb.).

4Dazu ausführlich Inauen J., Heimweiden.

5Schmidli, 43ff. Vgl. zur Alpwirtschaft daneben noch Fuchs, 166ff.

6Obwaldner Heimatbuch, 303ff.; Müller; Rohrer.

7Hess. Zum Alpwesen im inneralpinen Raum Mathieu, 234ff. Im Berner Oberland existierten die verschiedenen Typen nebeneinander.

8Dieser Kult um das Rindvieh war zweifellos in AI ausgeprägter als in OW. Zu den Viehschauen Fuchs M. Zur früher wichtigen Unterscheidung von Sennen und Heubauern, welche nur Vieh hielten, bzw. nur Heu produzierten, vgl. Inauen J., Heimweiden.

9Allg. Moser/Brodbeck.

10Dies war schon vor der in den 1960er-Jahren propagierten Politik der «inneren Aufstockung», welche auch anderswo eine massive Zunahme der Schweinebestände mit sich brachte, der Fall. Bereits 1951 überstieg in AI die Anzahl der Schweine diejenige der Rinder leicht, während sie in OW nur etwa die Hälfte betrug.

11Zu meiner Jugendzeit noch viel erwähnt; zit. auch bei Fuchs, 133.

12Dies gilt natürlich nur für die hauptberuflichen Landwirte, bei nebenberuflichen ergab sich von selbst eine wesentlich veränderte geschlechtliche Arbeitsteilung. Dasselbe gilt für die südalpinen Regionen durch die dort häufige saisonale Abwesenheit der Männer.

13Auch die Bauernseelsorger warnten davor, die Frauen körperlich überzubeanspruchen. Wäspi, Bauernseelsorge, 266.

14AI M. I.; M. W.

15Weiss, 310.

16Schmid, 45.

17Fritzsche, 21f., 23f., 179.

18Ein Beispiel mit 17 Kindern aus Engelberg bei Furrer, 34ff. Vgl. auch Witzig, 206 und 247.

19Hersche, 214ff.

20Vgl. 9.6.

21AI M. W.

22Vgl. 3.6.

23Dies weil die Grundstücke im Talgebiet ja in aller Regel umzäunt waren.

24Ebel, 149. Die Feststellung z. B. in PB Eggerstanden 1952 und PB Haslen 1956. Vgl. zum Topos Fuchs M., 16.

25Vgl. 9.4und 9.5.

26Laur, 204. Noch etwas höher war der Anteil im Wallis, Tessin und Lugnez, etwas niedriger im Luzerner Hinterland. In den klassischen Korngebieten fiel er auf weniger als 80 %. 1950 betrug der Anteil der familienfremden Arbeitskräfte in AI 9 %. Schmidli, 40. Die statistischen Zahlen geben aber keinen Aufschluss darüber, wie gross dabei der Anteil der Verwandten, also immerhin «familiennaher» Personen, ist.

27Fuchs, 26. Etwas grösser waren die Unterschiede in Ausserrhoden.

28Früher auch Sennen.

29Dabei konnte dies unter Umständen wegen der auszuzahlenden Löhne das gesamte Betriebsergebnis merklich schmälern, sodass unter dem Strich oft gar nicht viel mehr als bei Durchschnittsbetrieben herausschaute.

30Vgl. 3.6.

31Gerade diese Funktionen – für die man ja gewählt werden musste – könnten aber dazu geführt haben, dass man den höheren sozialen Rang nicht allzusehr herausstrich, um die Neidgefühle der weniger Glücklichen im Rahmen halten zu können. Ein mir in OW geschildertes Beispiel (M. W.), wo ein reicher Bauer in seinen Wäldern Arbeitende mit Wasser und trockenem Brot abspeiste, sich selber aber an den Speckseiten, die bei ihm reichlich im Kamin hingen, gütlich tat, dürfte vereinzelt sein.

32Beim Essen konnte man vor allem auf Fleisch verzichten, beim Trinken auf Alkohol und den Wirtschaftsbesuch überhaupt. Bei den Kleidern und Schuhen schonte man die vorhandenen schöneren Stücke, indem man sie nur am Sonntag trug. Die in den Bäuernhäusern üblichen Kachelöfen heizten nur die Stube und eventuell angrenzende Räume mehr oder weniger; die Schlafräume profitierten in aller Regel nicht oder nur wenig von dieser Wärme. Möbel mussten ein Leben lang oder noch länger halten und wurden wie alle anderen Gegenstände meist erst ersetzt, wenn sie gar nicht mehr zu reparieren waren. Ein Fahrrad war kein Luxus, sondern vor allem für Nebenverdienende eine Notwendigkeit, um an den Arbeitsort zu gelangen. Ebenso waren Skier nicht ein unnötiges Sportgerät, sondern für Kinder aus abgelegenen Berghöfen die einzige Möglichkeit, im Winter mit einem vertretbaren Aufwand die Schule im Tal besuchen zu können. Als fast einzige weitere Reisen wurden Wallfahrten unternommen, wobei man bei entfernteren Zielen, besonders Einsiedeln, auch die Bahn nahm. Vgl. 5.5. Nicht als Luxus betrachtet wurde das Rauchen, auch wenn die «Lindauerli», die charakteristischen Deckelpfeifen der Appenzeller, oft kalt im Mund hingen. Ein Abonnement der Lokalzeitung oder ein Radio waren ebenfalls in den meisten Bauernfamilien vorhanden und in gewissem Masse auch notwendig (Wettervorhersage, amtliche Bekanntmachungen, landwirtschaftliche Marktmitteilungen usw.). Am ehesten erstaunt, dass offenbar nicht wenige Bauernhaushalte über ein Grammophon verfügten (vgl. dazu 9.5zum Tanz).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Agrarische Religiosität»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Agrarische Religiosität» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Agrarische Religiosität» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.