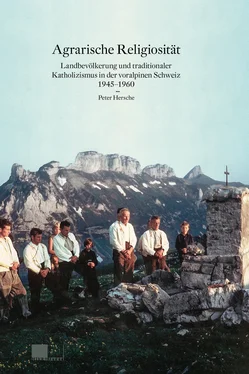

Peter Hersche - Agrarische Religiosität

Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Hersche - Agrarische Religiosität» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Agrarische Religiosität

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Agrarische Religiosität: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Agrarische Religiosität»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Agrarische Religiosität — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Agrarische Religiosität», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Der Betriebsgrösse entsprach der Bestand an Kühen, zwischen sechs bis zehn im Schnitt. Bauern mit 20 oder mehr Kühen galten als reiche Grossbauern. Wie wichtig die Rinderhaltung insgesamt war, belegen zwei Verhältniszahlen: In Obwalden kamen 1951 auf 1000 Einwohner 800 Stück Rindvieh, in Innerrhoden 836. Die Bedeutung der Rindviehhaltung zeigte sich ferner in folkloristischer Form an den festlich gestalteten Alpaufzügen und -abfahrten, im Kunsthandwerk (Bauernmalerei, Weissküferei, Accessoires der Sennentracht, Schellenriemen), sowie in den herbstlichen Viehschauen, die zu den Höhepunkten der bäuerlichen Festkultur gehörten. 8Die Verarbeitung der Milch unterlag schon vor dem Krieg grösseren Veränderungen. 9Die Eigenherstellung von Käse und Butter gab es in ausschliesslicher Form nur noch auf den Alpen. Der aus der Milch der Talbetriebe gewonnene Rahm wurde in Appenzell grösstenteils an die Butterzentrale Gossau geliefert, die übrig bleibende Magermilch verfüttert. Ebenso wurde der berühmte Appenzeller Käse zum grössten Teil nicht mehr in Innerrhoden selbst, sondern in den Nachbarkantonen hergestellt; die den Verkauf organisierende, 1942 gegründete Geschäftsstelle befand sich in St. Gallen. Aus Obwalden ging ein grosser Teil der Milch nach Luzern. Kälbermast und Aufzucht von Jungtieren, die dann exportiert wurden, waren angesichts der schon in der Zwischenkriegszeit ständig sinkenden Milchpreise für viele Bauern in beiden Kantonen eine ertragreiche Alternative. In Obwalden hatte der Viehhandel besonders in dem hoch gelegenen und daher von der Natur benachteiligten, aber verkehrsgünstigen Lungern grosse Bedeutung und war in diesem Ort eine wichtige Einnahmequelle. Einige dieser Händler aus Lungern wurden angesehene und reiche Mitglieder der bäuerlichen Gesellschaft.

Zu den Kühen kam vor allem in Appenzell eine zahlenmässig recht bedeutende Schweinehaltung, nicht nur für den Eigenverbrauch, sondern auch für den Markt. 10Das Schwein war der ideale Abfallverwerter, man konnte es mit der bei der Butterherstellung anfallenden Magermilch oder der beim Käsen übrig bleibenden Schotte (Molke), aber auch mit pflanzlichen Resten füttern. Geräuchertes Schweinefleisch bereicherte vielfach als einziges Fleisch die Sonntagsmahlzeiten der Bauern, und Schlachtschweine brachten wegen der hohen Preise gerade für diese Sorte Fleisch vielen Bauern willkommene Bargeldeinnahmen. Darauf und auf die weibliche Handstickerei bezog sich das etwas derbe, aber geflügelte Wort in Innerrhoden «D’ Fraue ond d’Saue ehaltids (erhalten) d’s Land». 11Demgegenüber wurde in Obwalden, wie bereits erwähnt, der Obstbau stärker gepflegt.

2.2  Die Familie als Grundlage des landwirtschaftlichen Betriebs

Die Familie als Grundlage des landwirtschaftlichen Betriebs

Die im Katholizismus gerade angesichts vieler Auflösungserscheinungen im 20. Jahrhundert bis heute hochgehaltenen Werte der Familie fanden im bäuerlichen Familienbetrieb des Voralpengebiets eine sozusagen ideale praktische Ausformung, und wäre der Pflegevater Jesu nicht ein Zimmermann, sondern ein Bauer gewesen, so hätte man jenen – abgesehen von der grösseren Kinderzahl – geradezu als Nachfolger der Heiligen Familie sehen können. Die bäuerliche Familie und ihre Arbeit wurde denn auch von den kirchlichen Repräsentanten immer wieder als vorbildhaft gepredigt.

Sowohl die durchschnittliche Grösse und der Viehbestand der bäuerlichen Betriebe wie der daraus resultierende Arbeitsanfall waren auf eine Familie mit mehreren Kindern zugeschnitten. Wie überall in der bäuerlichen Welt gab es eine geschlechtliche Arbeitsteilung. Dabei lastete besonders in Appenzell, etwas weniger ausgeprägt in Obwalden, infolge der verbreiteten weiblichen Heimarbeit die Landwirtschaft zum grösseren Teil auf den Männern. Die Stallarbeit mit den Kühen, die allein die meiste Zeit des Tagespensums beanspruchte, war klar Sache des Mannes. 12Die Ehefrau wurde nur ausnahmsweise zu Hilfsarbeiten im Stall beigezogen, etwa beim Kälbertränken oder überhaupt beim Viehtränken (besonders im Winter), zum Reinigen der Milchgeschirre, beim Kalben oder Putzen. Sie hatte für die gesamte Stallarbeit einzuspringen, wenn der Mann krank, verunglückt oder unvermeidlich abwesend war. Aber viele Frauen beherrschten die entsprechenden Arbeitsgänge gar nicht oder nicht ausreichend und mussten sie daher etwa durch einen älteren Sohn, Nachbarn, Verwandten oder Bekannten erledigen lassen. In Appenzell hielten sich die Frauen generell gerne von gröberen Arbeiten fern, denn sie fürchteten, ihre Hände würden dadurch die feine Stickarbeit nicht mehr bewältigen können. 13Zwei eher kritisch eingestellte Interviewpartnerinnen dort meinten sogar, die Frauen sollten diese Arbeiten, insbesondere das Melken, gar nicht erlernen, denn sonst würden nur ihre Ehemänner häufiger wegbleiben und dabei denken, die Frau könne ja diese Arbeit auch noch besorgen. 14Erledigte die Frau allzu viele männlich konnotierte Arbeiten, so konnte dies in der Tat eher sozial stigmatisierend wirken: Der Mann galt dann als Faulenzer. Häufig aber versorgten die Frauen die Schweine und ausschliesslich die Hühner. In Obwalden kam die Gartenarbeit samt der Konservierung der anfallenden Produkte hinzu. Dass den Frauen praktisch alle Hausarbeit übertragen wurde, war auch in nichtbäuerlichen Kreisen eine Selbstverständlichkeit. Ausserhalb des Hauses hingegen war die Arbeit auf den Wiesen und Weiden wiederum primär Sache des Mannes. Düngen, Bodenpflege, Mähen und Einnehmen des Grases, Zäunen und Weidgang waren die wichtigsten Obliegenheiten. Nur bei den zum schnellen Trocknen des Heus notwendigen Arbeiten wurden weitere Familienangehörige und eventuell fremde Helfer beschäftigt. Gemischtgeschlechtlich organisiert war, bei Einrechnung der vielen nachgelagerten Verarbeitungsschritte, auch die Obsternte. Auf den Alpen arbeiteten, anders als im inneralpinen Raum oder auch in Tirol und Bayern, nur Männer. Ihnen oblagen ferner die «Aussenbeziehungen», insbesondere der Gang auf den Markt.

Bereits Richard Weiss hat am Beispiel zweier Berggebiete auf einen ganz markanten Unterschied zwischen den beiden Hauptkonfessionen hingewiesen, nämlich auf die Kinderzahl. Während im protestantischen Safiental schon um 1910 die Zweikinderfamilie die Regel bildete, waren im benachbarten katholischen Lugnez Familien mit zwölf und mehr Kindern keine Seltenheit. 15Noch 1960 waren dort über 40 Prozent der Talbewohner weniger als 19 Jahre alt, gegenüber gut 30 Prozent in ganz Graubünden, beziehungsweise in der Schweiz. 16Der Strukturatlas der Schweiz zeigt allgemein auf, dass bis gegen 1960 die höchsten Geburtenzahlen in den katholischen Landgebieten lagen. 17Sehr viele Interviewpartner sowohl in Appenzell wie in Obwalden, insbesondere in Engelberg, wussten, wenn sie nicht selber aus kinderreichen Familien stammten, wenigstens in der Elterngeneration von solchen mit acht und mehr Kindern zu erzählen. 18Die Höchstzahl lag bei 17–18 Kindern. Dieses demografische Modell war schon im 17. und 18. Jahrhundert wirksam. Die Protestanten begannen damals mit der Geburtenkontrolle, während für die Katholiken ein hoher Bevölkerungsumsatz typisch war. 19

Der Grund für diese Ziffern liegt natürlich in der fehlenden, den Eheleuten unbekannten und kirchlich verbotenen Geburtenkontrolle, worauf an anderer Stelle noch einzugehen sein wird. 20Gemäss der damals geltenden katholischen Lehre sollte Sexualität nicht nur ausschliesslich eine Sache zwischen Eheleuten sein, sondern in erster Linie der Zeugung von Nachkommen dienen. Eine hohe Zahl von Kindern sollten die Gläubigen nicht als Last, sondern als Gottesgeschenk betrachten. Die Kirche wertete dieses Verhalten – aus durchsichtigen Gründen, weil sich so die Zahl ihrer Mitglieder von selbst vermehrte – positiv; in Appenzell drückte einmal Bischof Meile bei der Firmung dem Vater einer 13-köpfigen Kinderschar persönlich die Hand, nachdem ihn der Pfarrer darauf aufmerksam gemacht hatte. 21Zur Arbeit in der Landwirtschaft war eine hohe Kinderzahl allerdings bis zu gewissen Grenzen hilfreich, denn Kinderarbeit im bäuerlichen Betrieb wurde als selbstverständlich betrachtet und bloss zwei Kinder wären dazu etwas wenig gewesen. Für die Knaben diente die Arbeit im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb der Einübung aller notwendigen Fertigkeiten, diesen oder einen anderen Hof später übernehmen und selbständig führen zu können, denn landwirtschaftliche Schulen wurden noch kaum besucht. 22Für die Töchter galt dasselbe in Bezug auf die Hausarbeiten; dazu konnten sie gewisse Vorarbeiten für das Sticken durchführen. Beim Heuen mussten die Kinder beider Geschlechter mithelfen. Auch das Hüten und Treiben des Viehs konnte ihnen anvertraut werden, wenn auch diese Tätigkeit in unserem Untersuchungsgebiet weniger wichtig war als im inner- und südalpinen Raum. 23Waren die Knaben etwas älter, so konnten sie den Vater teilweise oder ganz bei der Stallarbeit vertreten. Auch in Alpbetrieben wurden Knaben in den langen Schulferien als sogenannte Handbuben für Hilfsarbeiten eingesetzt; für viele war das trotz den Anstrengungen die schönste Zeit des Jahres. Litt ein Verwandter oder ein Nachbar Mangel an Arbeitskräften, so wurden bei zahlreich vorhandenen eigenen Kindern einige davon gerne tageweise oder auch länger als Arbeitskräfte «ausgeliehen». Auch hier wurde von diesen die Abwechslung meist geschätzt, und die Eltern hatten einen Esser weniger am Tisch. Die Aussagen mehrerer älterer Leute zeigen, dass man die landwirtschaftliche Kinderarbeit generell nicht negativ bewerten sollte: Die Freude an den Tieren und das Leben im Freien, der Stolz auf ein gelungenes Werk und das Bewusstsein, Verantwortung übernehmen zu können, kompensierten die dazu notwendigen Anstrengungen. Für viele Kinder war es sicherlich attraktiver, in der freien Natur zu arbeiten als in der Schulbank still sitzen und ein von der Lebensrealität manchmal etwas entferntes Lernprogramm absolvieren zu müssen. Sehr viel hing allerdings davon ab, ob die Eltern bei der bäuerlichen Arbeit geschickt und liebevoll mit den Kindern umzugehen verstanden.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Agrarische Religiosität»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Agrarische Religiosität» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Agrarische Religiosität» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.