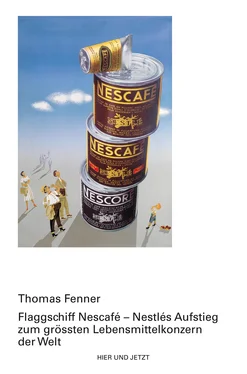

Kolonialwaren und Kondensmilch – weshalb Nescafé von einem Schweizer Milchunternehmen entwickelt wurde (1866–1937)

Vom Süden in den Norden – Kolonialwaren werden zu Industrieprodukten

Die Verbreitung und kulturelle Aneignung von Kaffee, Tee und Kakao

Kaffee, Tee und Kakao zählen heute zu den weltweit am meisten konsumierten Getränken. 1Gemeinsam ist ihnen, dass sie aus Früchten 2oder Blättern 3von Pflanzen gewonnen werden, die zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis heimisch sind 4und zum Selbstschutz vor pflanzenschädigenden Pilzen, Bakterien und Insekten Koffein enthalten. 5

Ursprünglich stammen die drei Heissgetränke aus drei verschiedenen Kontinenten: Während die Kaffeepflanze vermutlich zuerst auf dem afrikanischen Kontinent im südlichen Äthiopien beheimatet war und von dort aus auf die arabische Halbinsel nach Jemen gelangte, 6wurde Kakao bei den Hochkulturen der Maya und Azteken in Mittelamerika konsumiert. 7Die Anfänge der asiatischen Teepflanze liegen im heutigen Grenzgebiet zwischen Myanmar, Thailand, Indien und China.

Von diesen Ausgangsorten aus begannen sich die drei koffeinhaltigen Getränke überregional auszubreiten. Während der Teeanbau neben China auch in Japan kultiviert wurde, 8kam der Kaffee durch die Eroberung der jemenitischen Tiefebene durch die Türken bald im ganzen Osmanischen Reich und Mittleren Osten in Mode, wo er in öffentlichen Kaffeehäusern und von Strassenhändlern angeboten wurde. 9Im 17. Jahrhundert gelangte das orientalische Getränk über venezianische Kaufleute und die Ostindischen Handelskompanien auch nach Europa und Nordamerika, wo um 1650 erste Kaffeehäuser eröffnet wurden. 10

Nachdem es der niederländischen Ostindischen Kompanie 1616 trotz striktem Ausfuhrverbot gelungen war, einen Kaffeestrauch aus Jemen in die Niederlande zu schmuggeln, 11begann die weltweite Ausbreitung und Kultivierung des Kaffeeanbaus als «ein von europäischen Interessen diktierter Prozess», 12wie Ulla Heise schreibt. Die niederländischen Kaufleute importierten die Kaffeepflanze in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in ihre asiatischen Kolonien. Über Frankreich fand die afrikanische Pflanze 1715 den Weg nach Amerika und von dort unter dem Deckmantel der Diplomatie 1727 nach Brasilien. Die Spanier brachten den Kaffeebaum schliesslich in ihre Kolonien auf den Philippinen (1740) und Kuba (1748) sowie nach Mexiko und Kolumbien (1790).

Um 1800 waren damit wesentliche Anbaugebiete, die sich heute als Kaffeegürtel zwischen den beiden Wendekreisen um den Erdball ziehen, durch die europäischen Handelsgesellschaften und Kolonialmächte erschlossen worden. 13Dadurch formte sich ein vielfältiges Angebot an Kaffeesorten aus verschiedenen Regionen aus, denn ähnlich wie beim Wein bilden auch die Kaffeebohnen je nach Anbaugebiet und Kaffeesorte einen unterschiedlichen Geschmack aus: Die im Hochland angebaute Coffea Arabica l. entwickelt einen sehr differenzierten, aromareichen Geschmack, während sich mit der in tieferen Regionen angebauten Coffea Canephora l. ein scharfer und stark koffeinhaltiger Kaffee gewinnen lässt, dem allerdings im Vergleich zum Arabica-Kaffee die feine Geschmacksdifferenzierung fehlt. 14

Trotz den wachsenden Anbauflächen auf den Kaffeeplantagen der europäischen Kolonien blieb der weltweite Kaffeekonsum in der frühen Neuzeit im Vergleich zu heute allerdings relativ gering. 15Dafür gab es im Wesentlichen drei Gründe:

Erstens wurde der Kolonialwarenhandel von mächtigen Akteuren wie Nationalstaaten und multinational agierenden Handelsgesellschaften 16geprägt: Während die britische Ostindienkompanie (EIC) im 17. Jahrhundert den Teehandel mit China zu dominieren begann, 17besass die niederländische Ostindienkompanie (VOC) im Kaffeegeschäft eine bedeutende Stellung, 18und die Seefahrernationen Spanien und Portugal entwickelten sich zu den wichtigsten Protagonisten im internationalen Kakaohandel. 19Dabei zeigten die staatlich privilegierten Handelsgesellschaften ein monopolistisches Marktverhalten, 20und die europäischen Nationalstaaten belegten die Kolonialwaren mit so hohen Steuern, dass sie für den Verbraucher Luxuswaren darstellten. 21Der Kaffee- und Teegenuss blieb daher der Ober- und Mittelschicht vorbehalten, während das Schokoladegetränk nur für die aristokratische Minderheit erschwinglich war. 22Ausserdem war der Konsum von Kaffee und Tee in vielen deutschen Ländern verboten, weil die Staaten aus merkantilistischen Wirtschaftsüberlegungen einen Abfluss grosser Geldmengen ins Ausland verhindern wollten. 23

Zweitens gestaltete sich die Kaffeezubereitung im 17. und 18. Jahrhundert noch wesentlich zeitaufwendiger und komplizierter als heute. Die Kaffeebohnen mussten zuerst in Röstzylindern geröstet und anschliessend mit Kaffeemühlen zerkleinert werden. 24Das Kaffeerösten erforderte dabei grosses Fingerspitzengefühl: Der Kaffee war schnell verbrannt, was zu einem unangenehmen Geruch und auch einem schlechten Geschmack führte. Bei zu kurzer Röstung dagegen blieben die Bohnen im Innern roh, liessen sich kaum mahlen und hatten weder Geschmack noch Aroma, 25weil die hellgrüne Kaffeebohne ungeröstet noch praktisch geschmacklos ist. 26Kaffee wurde deshalb vorwiegend in der höfischen Aristokratie – wo Bedienstete vorhanden waren – und auswärts im öffentlichen Kaffeehaus konsumiert. 27

Drittens war die physiologische Wirkung des Kaffees auf den menschlichen Körper umstritten, 28und das schwarze Getränk schmeckt für den Konsumenten, der mit ihm nicht vertraut ist, unangenehm und bitter. Erst der regelmässige Konsum sensibilisiert für seinen Geschmack, weshalb in der Wissenschaft auch von einem «angeeigneten Geschmack» gesprochen wird.

Entscheidend für die weltweite Verbreitung und Beliebtheit des Kaffees waren daher weniger sein Geschmack oder seine Physiologie, sondern vielmehr seine kulturelle Aneignung und Funktion: 29«Jede Nation hat fast ihre eigene Art, den Kaffee zu trincken», 30vermerkte Krünitz im späten 18. Jahrhundert in seiner Ökonomischen Enzyklopädie. Während die Türken und Araber beispielsweise den Kaffee nach dem Rösten, Mahlen und Aufgiessen normalerweise samt dem Kaffeesatz zu sich nahmen, wurde im europäischen Raum der gefilterte Kaffee bevorzugt. 31Eine weitere Form der kulturellen Aneignung stellten Kaffeesurrogate wie der Zichorienkaffee dar. Aufgrund der Tee- und Kaffeeverbote wurde seit den 1770er-Jahren in verschiedenen deutschen Ländern aus den Wurzeln der Wegwarte ein geröstetes Pulver hergestellt, das in heissem Wasser einen ähnlichen Geschmack und Geruch wie Kaffee entfaltete. 32Sinnbildlich weist das Warenzeichen der ersten Zichorienfabrik in Braunschweig auf die wirtschaftspolitische und medizinische Begründung für den Konsum von Zichorienkaffee hin: «Ohne euch gesund und reich» stand auf einem Spruchband, während ein deutscher Landmann im Vordergrund Zichoriensamen aussäte und im Hintergrund ein mit teurem Kolonialkaffee beladenes Schiff vor einer Palmenlandschaft im Meer trieb. 33Dabei stellte der Zichorienkaffee eine Neuinterpretation des bereits existierenden Zichoriengetränks dar, dem man in jedem Fall Milch beigab, um den bitteren Geschmack zu mildern. 34Vielfach wurden solche Produkte von medizinischen Erörterungen begleitet, welche die schädliche Wirkung des koffeinhaltigen Bohnenkaffees darlegten und stattdessen das Surrogat als «Gesundheitskaffee» empfahlen. 35Analog dazu entwickelten sich Teesurrogate wie Früchte- oder Kräutertees, die ebenfalls zu Heilzwecken oder aus Gesundheitsgründen verwendet wurden. 36

Kaffee- und Teesurrogate trugen wesentlich dazu bei, dass sich der Genuss von Kaffee und Tee als Statussymbol der Reichen und Mächtigen auch in den unteren Bevölkerungsschichten auszubreiten vermochte, indem die beiden Kolonialprodukte zur Verbilligung mit Zusatzstoffen gestreckt wurden. Bis Ende des 18. Jahrhunderts fand der Zichorienkaffee im Gebiet des heutigen Deutschland, in den Niederlanden, der Schweiz sowie in Frankreich und Grossbritannien Verbreitung. 37

Читать дальше