•Institutionelle Perspektive der Schule: Hier werden berufsorientierende Bildungsangebote thematisiert, die im Kontext von Schule und Unterricht zu realisieren sind. Im Fokus stehen die Vermittlung von Informationen über Berufe und Erwerbsleben und eher punktuelle Einblicke in das Erwerbsleben im Rahmen von Betriebspraktika.

•Berufspädagogische Perspektive: Sie nimmt in der Regel das duale Ausbildungssystem und dessen Paradigmen zum Ausgangspunkt für die Entwicklung und Bewertung von Angeboten der Übergangsförderung.

•Arbeitsmarktpolitische Perspektive: Diese Perspektive, die vor allem in den Medien transportiert wird, ist überwiegend auf Vermittlungsquoten und Arbeitslosigkeitsstatistiken fixiert.

•Akteursperspektive: Diese Perspektive formuliert die ebenso vielfältigen wie diffusen Annahmen einer gelingenden Übergangsförderung als pädagogische Aufgabe und damit als Erwartungshaltung an das pädagogische Personal im Übergangssystem. Aus diesem Blickwinkel erst werden Kooperationsprobleme und Vernetzungsaktivitäten der verschiedenen Träger deutlich, die im weiten Feld von Berufsorientierung, -vorbereitung und Übergangsförderung neben- und miteinander agieren.

•Systemische Betrachtungsweise: Individuelle Akteure werden hier in ihren jeweiligen institutionellen Kontexten betrachtet, die wiederum durch – differierende – normierende und ordnende Systeme eingebunden sind und differierenden oder gar widersprüchlichen Logiken folgen können.

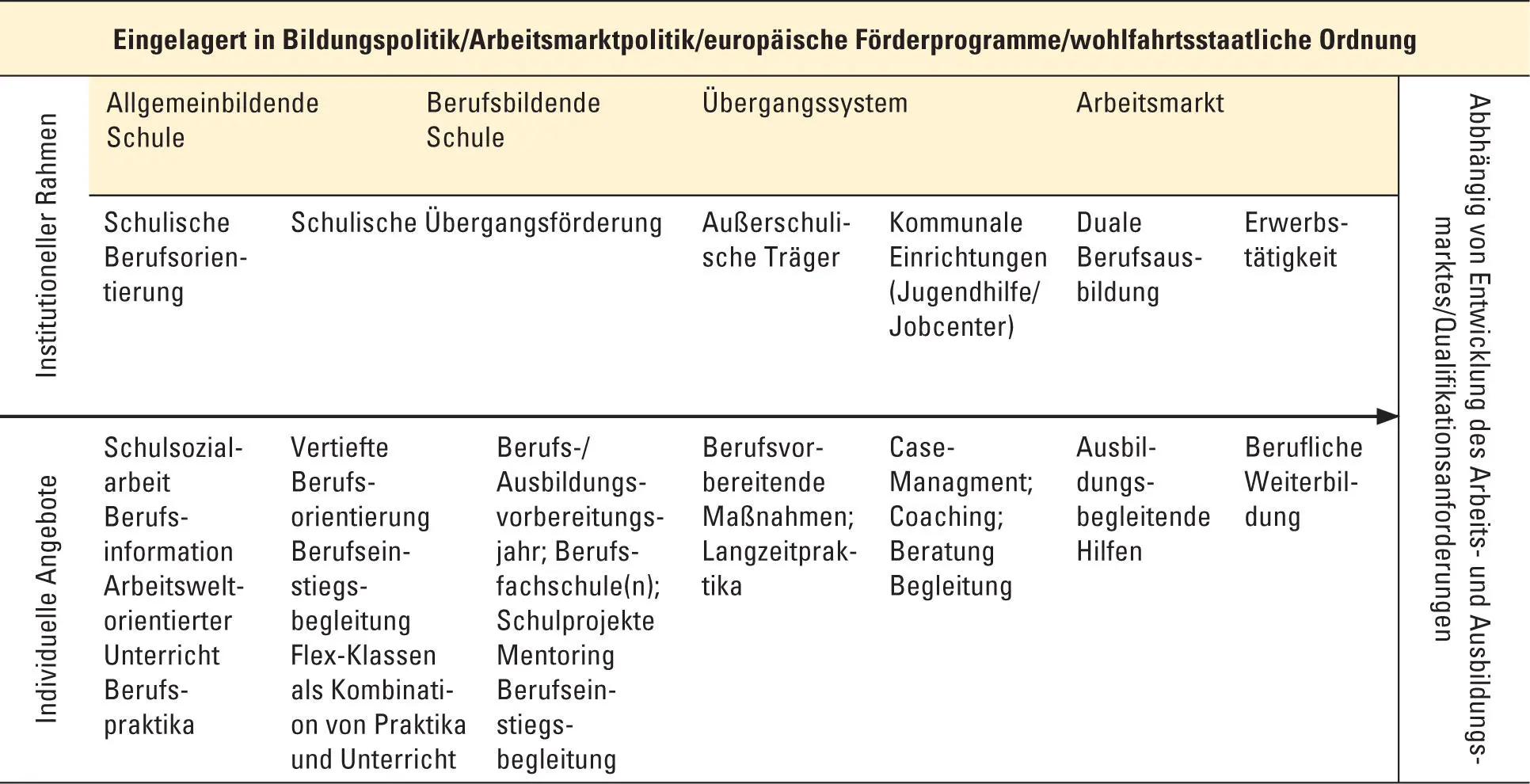

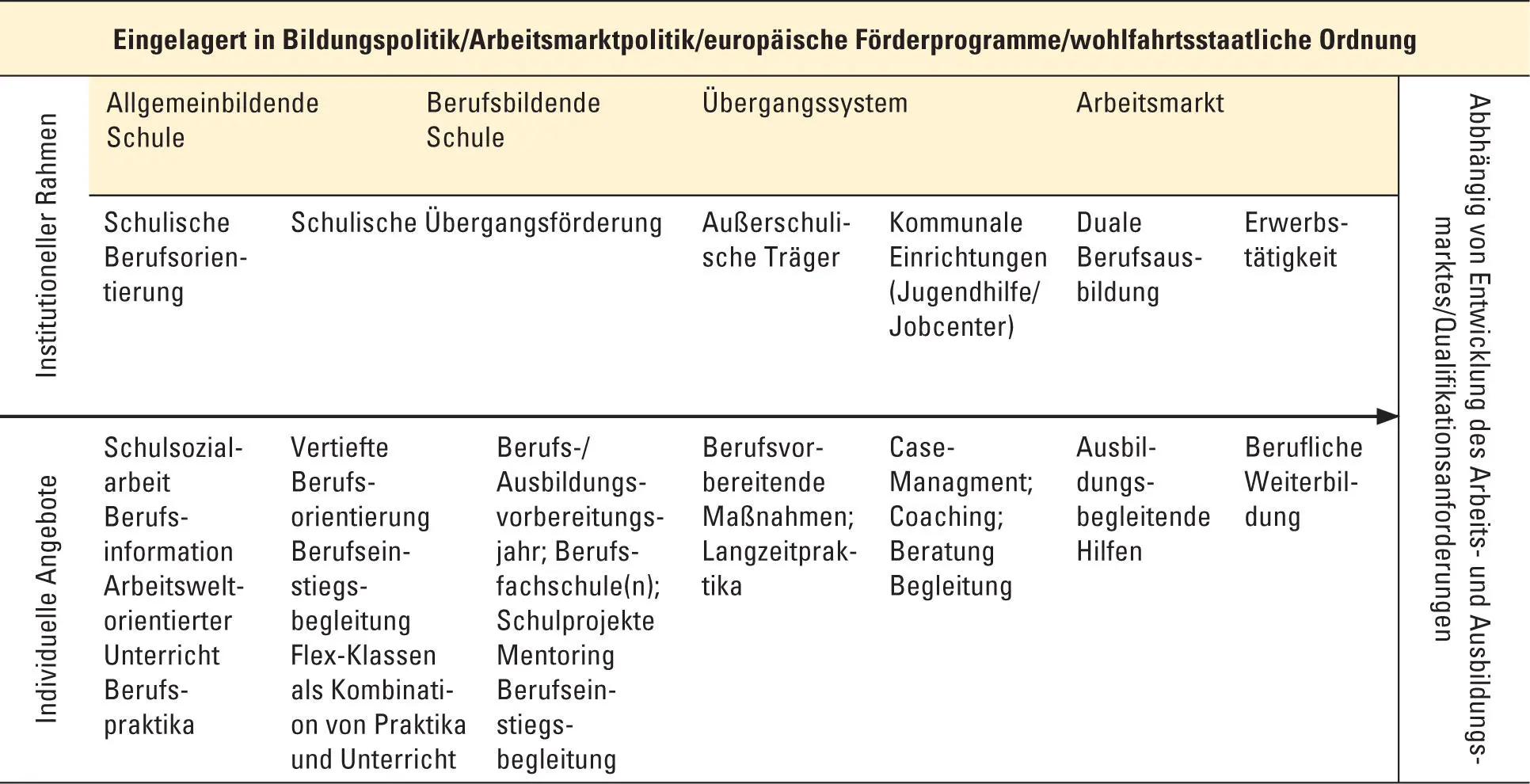

Diese mehrdimensionale Betrachtungsweise ist im folgenden Schaubild entfaltet. Die x-Achse präsentiert dabei die Lebensverlaufsperspektive, die in zeitlicher Abfolge (in der Regel linear gedacht, in der Praxis des Lebens aber durchaus auch zyklisch verlaufend) von wechselnden institutionellen Rahmungen und deren inhärenten Ordnungsvorstellungen überformt wird.

Abbildung 1: Institutionen und Instrumente der Übergangsförderung

Mit dieser Matrix lassen sich nun die »neuen Vorzeichen« näher bestimmen, auf die in der Überschrift zu diesem Abschnitt Bezug genommen wird. Die Entwicklungslinien und Veränderungsprozesse sind für Teilbereiche des so entfalteten Bedingungsgeflechts namens Übergangssystem bereits an verschiedenen Stellen dargelegt worden (Niemeyer, 2008). An dieser Stelle können lediglich einige Tendenzen thematisiert werden, die innerhalb dieses Systemgeflechts bestimmte Wechselwirkungen hervorbringen und die sich als »neue Vorzeichen« subsumieren lassen. Neu sind diese Tendenzen insofern, als sie im Kontext etablierter Ordnungen, kultureller Muster und institutioneller Logiken die Normalitätsvorstellungen, die dem Konstrukt der Normalbiografie zugrunde liegen (auf das wiederum das Institutionengefüge des Bildungssystems hin ausgerichtet ist), unterlaufen oder stören.

Dazu gehört die Komprimierung von Bildungsprozessen, die in der Verkürzung von Förderzeiten zum Ausdruck kommt, ebenso wie die Flexibilisierung individueller Verlaufsmuster und institutioneller Strukturen. Dazu gehört ferner die Subjektivierung der Gelingensbedingungen, wenn die Verantwortung für eine erfolgreiche Einmündung in Ausbildung und Erwerbstätigkeit auf das Individuum übertragen und die Bedeutung der individuellen Biografiegestaltung betont wird, ebenso wie die Anerkennung der Komplexität des Bedingungsgeflechts im Übergangssystem und eine Abkehr von monokausalen Ursache-Folgen-Modellen zugunsten einer Betonung der Prozesshaftigkeit von Orientierungs- und Findungsprozessen ebenso wie von multikausalen, lebensweltorientierten Lösungsmodellen. In der Summe ergibt sich daraus auch eine engere Steuerung biografischer Verlaufsprozesse, die umso direkter und kontrollierender angelegt ist, je schwieriger und komplexer die individuellen Bewältigungsanforderungen sind. Zu beobachten ist dabei auch eine tendenzielle Entgrenzung von Bildung und Erwerbsarbeit, die sich zum Beispiel in einer unmittelbaren Kooperation von allgemeinbildender Schule und Betrieben zeigt und damit eine zunehmende Orientierung an den normativen Setzungen des Arbeitsmarktes und des Erwerbslebens zum Ausdruck bringt.

Deutlich wird: Eine gelingende Übergangsförderung setzt die Flexibilisierung der rahmenden Institutionen ebenso voraus wie eine individualisierte Steuerung von Lebensläufen und einen erweiterten Raum für subjektive Handlungsstrategien. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass sich die Ordnungs- und Steuerungsmechanismen durch die Bundesebene als gleichzeitig zu begrenzt und zu unspezifisch erweisen.

Kommunale Gebietskörperschaften als Lösungsraum

Die in den letzten Jahren diskutierten Lösungsansätze für die strukturellen Verwerfungen im bundesrepublikanischen Übergangssystem rücken die kommunale Ebene als Lösungsraum für die beschriebenen Aufgaben und Probleme in den Fokus. Das überrascht insofern, als bisher kommunale Jugendberufshilfe unter dem Aspekt sowohl des Aufgabenspektrums als auch des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens eine eher untergeordnete Rolle im deutschen Übergangssystem spielte. Allerdings sind es gerade die Städte und Gemeinden, die von den Folgen gescheiterter Einstiegsprozesse ins Berufsleben wie Langzeitarbeitslosigkeit und deren sozialen und gesundheitlichen Begleiterscheinungen unmittelbar betroffen sind.

Einen entscheidenden Impuls, die Möglichkeiten kommunaler Koordinierungsprozesse in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken, setzte dabei 2007 die »Weinheimer Erklärung« ( www.weinheimer-initiative.de[20.7.2013]). Darin formuliert eine Gruppe engagierter Expertinnen und Experten aus Gemeinden, Betrieben, Stiftungen, Verbänden und anderen mit der Thematik befassten Institutionen die Position, dass die kommunale Ebene im Rahmen von lokalen Verantwortungsgemeinschaften einen entscheidenden Beitrag dazu leisten könnten, »Übergangssysteme vor Ort neu zu denken und gemeinsam neu zu gestalten«. 22Vor diesem Hintergrund sind in den letzten Jahren in vielen Städten Initiativen entstanden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Heterogenität der Förderinstrumente im kommunalen Rahmen in ein abgestimmtes Fördersystem zu überführen. Dabei hat sich gezeigt, dass kommunale Steuerungsprozesse bei der Aufgabe, die konzeptionelle »Vogelperspektive« der Förderprogramme in regional sinnvolle Strukturen zu übersetzen, nicht auf die Binnenperspektive pädagogischer Begleitungsprozesse verzichten können. Zwar lassen sich aus statistischen Informationen wie Übergangs- und Vermittlungsquoten Anhaltspunkte für funktionale und dysfunktionale Unterstützungsangebote im Übergang zwischen Schule und Beruf ableiten. Die Komplexität, die sich zwischen einem Individuum im Orientierungs- und Entscheidungsprozess und einem vielschichtigen institutionellen Angebot aufspannt, lässt sich damit allerdings weder erfassen noch pädagogisch auflösen. Dazu wäre vielmehr ein systematischer Rückgriff auf in der Praxis der Übergangsförderung aggregiertes Erfahrungswissen der professionellen Akteurinnen und Akteure sinnvoll. Dies könnte beispielsweise durch eine systematische Auswertung von institutionsübergreifenden Case-Management-Prozessen geschehen, durch die Jugendliche auf ihren Weg in die Berufswelt begleitet werden. Dabei zeigt jeder gelungene Integrationsprozess Wege durch das beschriebene Zuständigkeitsdickicht auf, der über den Einzelfall hinaus Bedeutsamkeit erlangt, wenn diese Erfahrungen in einen übergeordneten kommunalen Koordinationsprozess zurückgespiegelt werden. Case-Management kann dabei als Prüfinstrument für die regionale Tauglichkeit von Förderangeboten fungieren.

Allerdings fehlt es bisher vielerorts an einer Stelle, die diese Aufgabe übernehmen könnte. Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren mit den Kompetenzagenturen 23und den Berufseinstiegsbegleitungen 24an vielen Standorten modellhafte Erfahrungen mit rechtskreis- und maßnahmenübergreifenden Case-Management-Prozessen gemacht. Dabei hat sich gezeigt, dass eine kompetente und systemisch orientierte pädagogische Begleitung auch in einer komplexen institutionellen Umgebung Jugendlichen den beruflichen Einstieg ermöglicht.

Читать дальше