Kontrollverlust allerorten

Der aktuelle Leitmedienwechsel führt aber nicht nur zu ökonomischen Herausforderungen.

Sowohl die Gesellschaft als Ganzes als auch jeder einzelne Mensch ist durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung mit einem Kontrollverlust konfrontiert. Der Soziologe Dirk Baecker spricht in der Einleitung seines Buches Studien zur nächsten Gesellschaft  b4152davon, dass »jedes neue Verbreitungsmedium die Gesellschaft mit neuen und überschüssigen Möglichkeiten der Kommunikation konfrontiert«. Für Baecker waren es immer die Kommunikationsmedien, die neue Gesellschaftsstrukturen geprägt haben

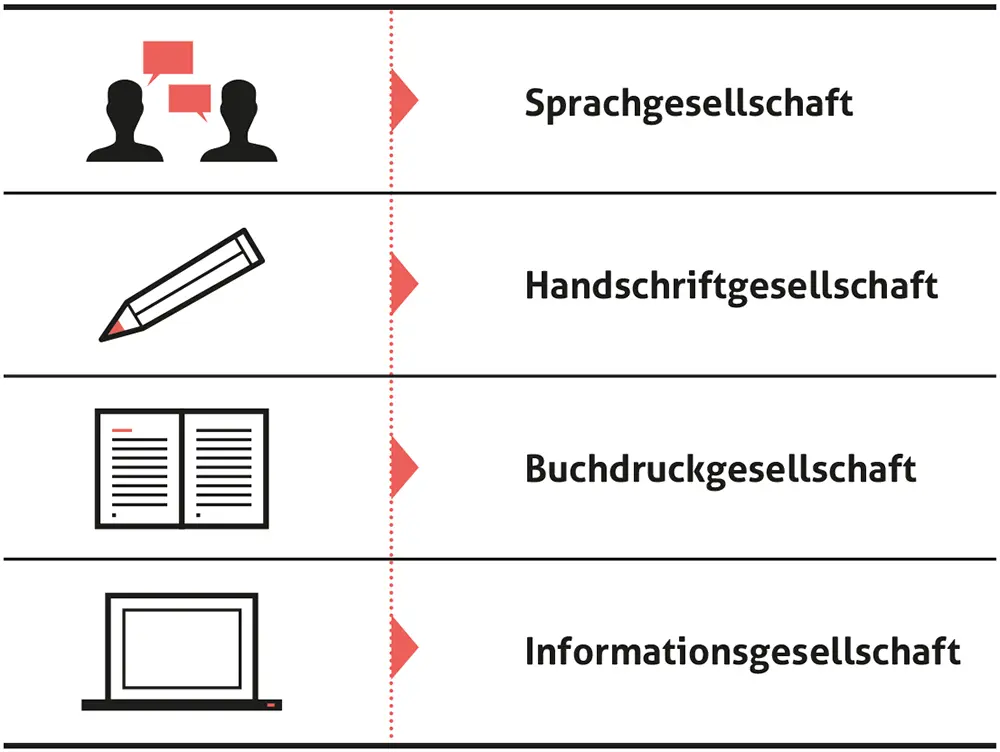

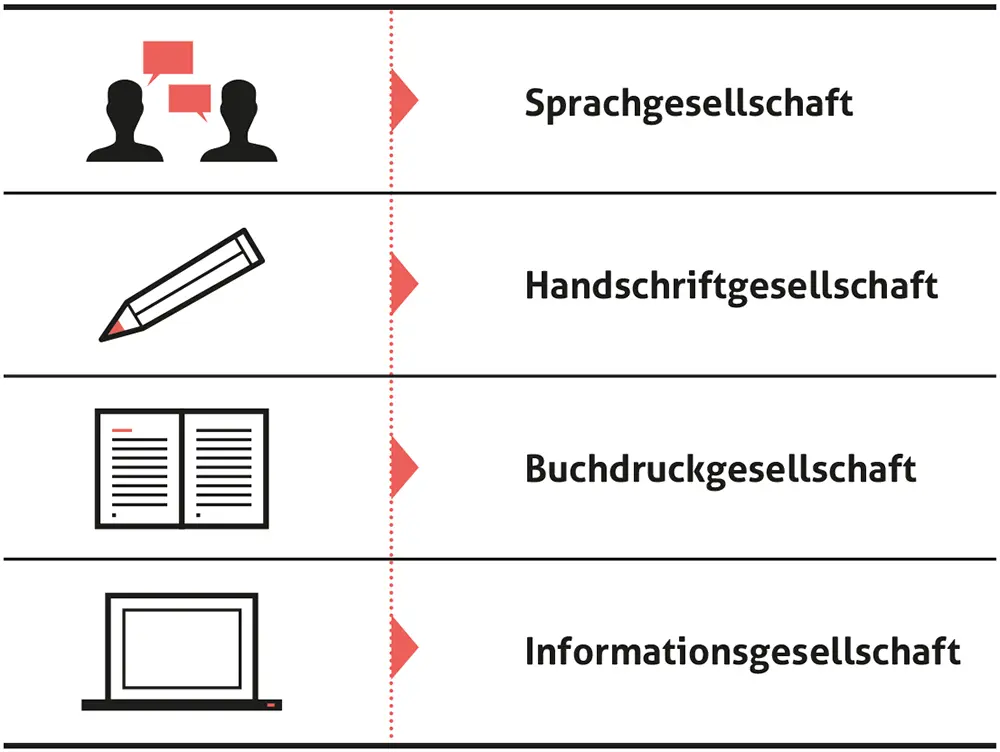

b4152davon, dass »jedes neue Verbreitungsmedium die Gesellschaft mit neuen und überschüssigen Möglichkeiten der Kommunikation konfrontiert«. Für Baecker waren es immer die Kommunikationsmedien, die neue Gesellschaftsstrukturen geprägt haben  a1133: »Wir haben es mit nichts Geringerem zu tun als mit der Vermutung, dass die Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks. Die Einführung der Sprache konstituierte die Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift die antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks die moderne Gesellschaft und die Einführung des Computers die nächste Gesellschaft« (siehe Abbildung 1.4).

a1133: »Wir haben es mit nichts Geringerem zu tun als mit der Vermutung, dass die Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks. Die Einführung der Sprache konstituierte die Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift die antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks die moderne Gesellschaft und die Einführung des Computers die nächste Gesellschaft« (siehe Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4: Kommunikationsmedien als Auslöser von Leitmedienwechseln gemäß Baecker  b4152

b4152

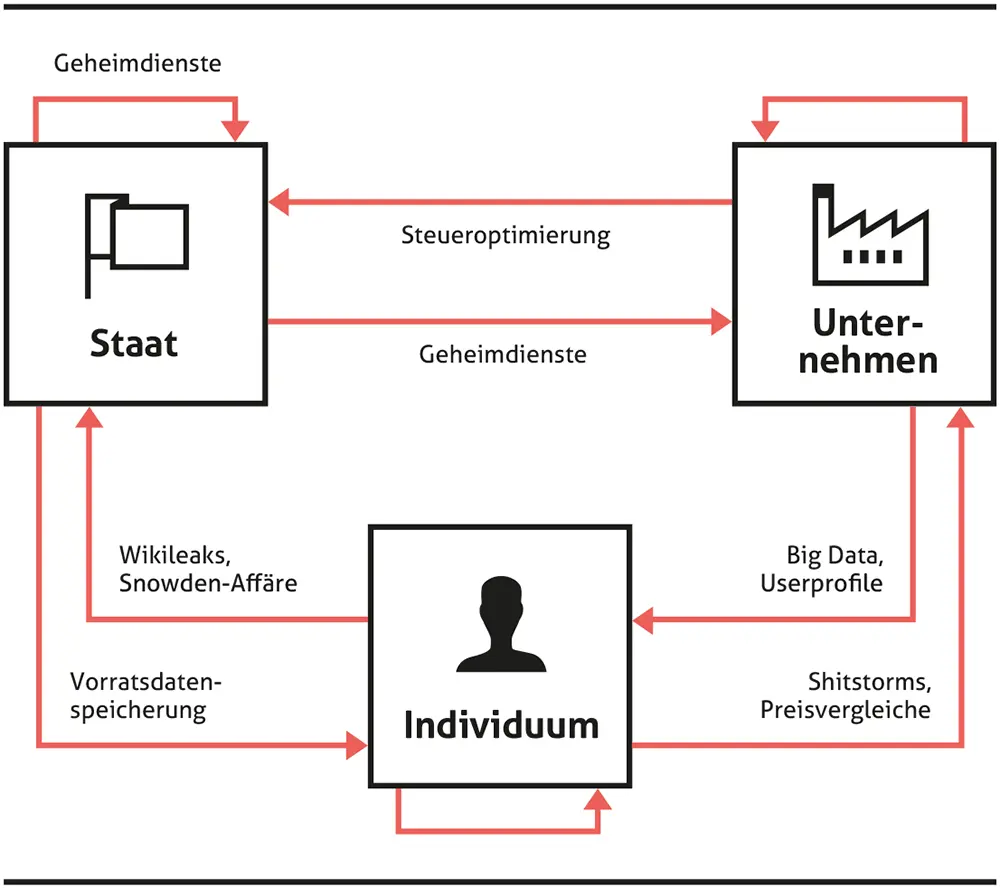

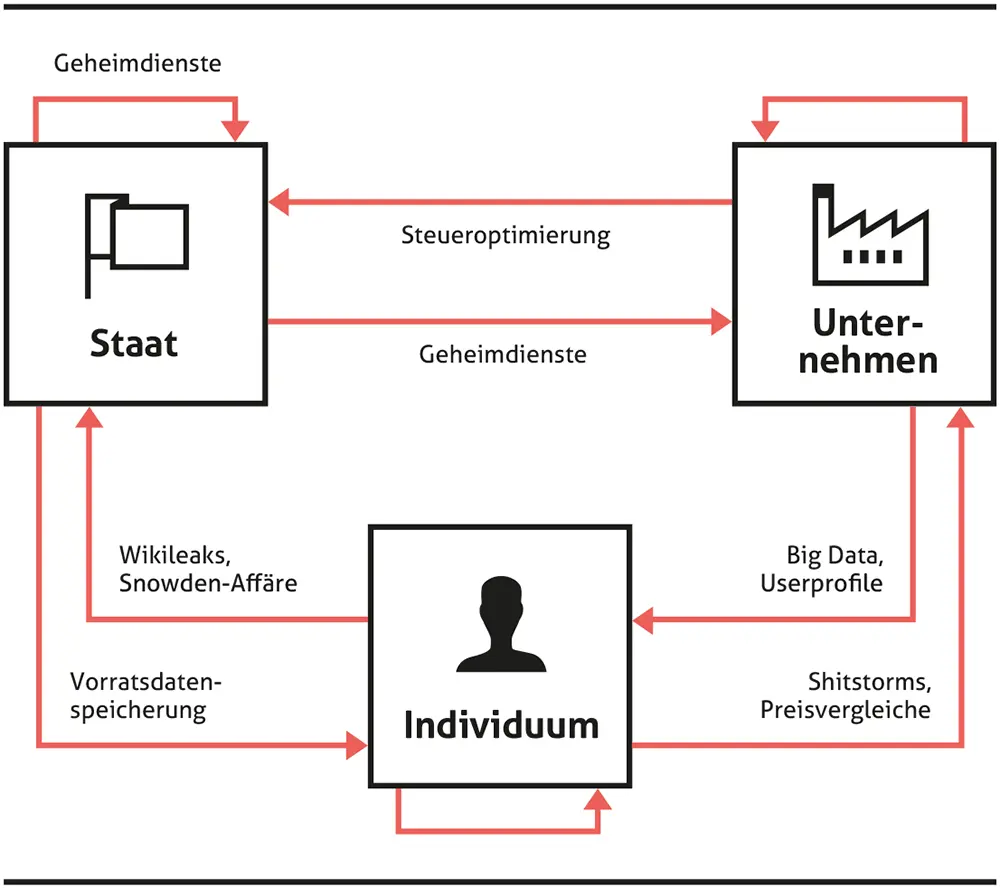

Baeckers Formulierungen klingen zunächst abstrakt, aber ein Blick in die Tagespresse zeigt, wie konkret und aktuell seine Aussage ist. Individuen, Unternehmen und Staaten haben aufgrund der riesigen und automatisch auswertbaren, weltweiten Datenflut alle mit Kontrollverlusten zu kämpfen und versuchen sich auf die neue Situation einzustellen. Michael Seemann fasst die Situation in einem Satz zusammen: »Daten, von denen wir nicht wussten, dass es sie gibt, finden Wege, die nicht vorgesehen waren, und offenbaren Dinge, auf die wir nie gekommen wären«  t17925. Abbildung 1.5 zeigt im Überblick, wie sich die Verhältnisse zwischen Staat, Individuum und Unternehmen aufgrund der Digitalisierung verändern.

t17925. Abbildung 1.5 zeigt im Überblick, wie sich die Verhältnisse zwischen Staat, Individuum und Unternehmen aufgrund der Digitalisierung verändern.

Abbildung 1.5: Die Digitalisierung verändert die Verhältnisse zwischen Staat, Individuum und Unternehmen

Individuen sind daran, ihre Privatsphäre  w535zu verlieren oder haben sie bereits verloren. Staaten sammeln zur Verbrechens- und Terrorbekämpfung oder gar -prävention auf breiter Front massenhaft Daten einzelner Menschen. So werden bei der seit längerem heiß diskutierten Vorratsdatenspeicherung

w535zu verlieren oder haben sie bereits verloren. Staaten sammeln zur Verbrechens- und Terrorbekämpfung oder gar -prävention auf breiter Front massenhaft Daten einzelner Menschen. So werden bei der seit längerem heiß diskutierten Vorratsdatenspeicherung  w2451alle Informationen, wer mit wem telefoniert oder sonst digital kommuniziert hat, während mehrerer Monate auf Vorrat gespeichert. Obwohl nur diese Metadaten

w2451alle Informationen, wer mit wem telefoniert oder sonst digital kommuniziert hat, während mehrerer Monate auf Vorrat gespeichert. Obwohl nur diese Metadaten  w1425, nicht aber der Inhalt der Kommunikation gespeichert werden, lassen sich daraus sehr genaue Bewegungsprofile erstellen, wie zum Beispiel das 2014 veröffentlichte und attraktiv grafisch animierte Metadatenprofil des schweizerischen Nationalrats Balthasar Glättli gezeigt hat

w1425, nicht aber der Inhalt der Kommunikation gespeichert werden, lassen sich daraus sehr genaue Bewegungsprofile erstellen, wie zum Beispiel das 2014 veröffentlichte und attraktiv grafisch animierte Metadatenprofil des schweizerischen Nationalrats Balthasar Glättli gezeigt hat  t16591.

t16591.

Während Individuen sich dem staatlichen Datenhunger nicht entziehen können, sieht dieses Verhältnis gegenüber Unternehmen scheinbar anders aus. Wer nicht im Internet bestellt, keine Kundenkarten nutzt und nicht bei sozialen Medien aktiv ist, scheint nach dem Prinzip der Datensparsamkeit  w1211den Unternehmen keine Nahrung zu bieten. Doch bereits wer auf Webseiten surft, hinterlässt eine Datenspur, die zu personalisierter Werbung führt. Und auch Personen ohne eigenes Social-Media-Konto können durchaus in deren internen Datenbanken auftauchen. Social-Media-Unternehmen laden mit Vorliebe die digitalen Adressbücher ihrer Mitglieder auf die eigenen Server, um die sozialen Beziehungen auszuwerten und neue Mitglieder gezielt anwerben zu können. Die zunehmende Datenmenge führt unter anderem dazu, dass immer präzisere Prognosen zu den Lebensumständen einzelner Menschen möglich werden. Berühmt geworden ist das Beispiel einer Warenhauskette, welche die Schwangerschaft einer jungen Kundin prognostiziert und entsprechende Werbung zugestellt hatte, bevor diese die Schwangerschaft selbst bemerkt hatte

w1211den Unternehmen keine Nahrung zu bieten. Doch bereits wer auf Webseiten surft, hinterlässt eine Datenspur, die zu personalisierter Werbung führt. Und auch Personen ohne eigenes Social-Media-Konto können durchaus in deren internen Datenbanken auftauchen. Social-Media-Unternehmen laden mit Vorliebe die digitalen Adressbücher ihrer Mitglieder auf die eigenen Server, um die sozialen Beziehungen auszuwerten und neue Mitglieder gezielt anwerben zu können. Die zunehmende Datenmenge führt unter anderem dazu, dass immer präzisere Prognosen zu den Lebensumständen einzelner Menschen möglich werden. Berühmt geworden ist das Beispiel einer Warenhauskette, welche die Schwangerschaft einer jungen Kundin prognostiziert und entsprechende Werbung zugestellt hatte, bevor diese die Schwangerschaft selbst bemerkt hatte  t15708; ähnlich die Studie, welche die Homosexualität der Userinnen und User mit hoher Wahrscheinlichkeit allein aufgrund der abrufbaren Freundschaftsbeziehungen auf Facebook voraussagen konnte

t15708; ähnlich die Studie, welche die Homosexualität der Userinnen und User mit hoher Wahrscheinlichkeit allein aufgrund der abrufbaren Freundschaftsbeziehungen auf Facebook voraussagen konnte  t17939.

t17939.

Angesichts solcher Entwicklungen halten verschiedene Stimmen die Privatsphäre für ein Auslaufmodell und rufen das Zeitalter der post privacy  w2424aus. Insbesondere Chefs von großen Informatikfirmen haben sich mehrfach in diese Richtung geäußert, so zum Beispiel der ehemalige CEO von Sun Microsystems, Scott McNealy. Er meinte 1999: »Sie haben ohnehin null Privatsphäre. Kommen Sie damit klar!« Zehn Jahre später erklärte der damalige CEO von Google, Eric Schmidt, lapidar: »Wenn es etwas gibt, von dem man nicht möchte, dass es die Welt erfährt, dann sollte man es nicht tun.« Wird damit George Orwells Roman 1984

w2424aus. Insbesondere Chefs von großen Informatikfirmen haben sich mehrfach in diese Richtung geäußert, so zum Beispiel der ehemalige CEO von Sun Microsystems, Scott McNealy. Er meinte 1999: »Sie haben ohnehin null Privatsphäre. Kommen Sie damit klar!« Zehn Jahre später erklärte der damalige CEO von Google, Eric Schmidt, lapidar: »Wenn es etwas gibt, von dem man nicht möchte, dass es die Welt erfährt, dann sollte man es nicht tun.« Wird damit George Orwells Roman 1984  b221noch übertroffen und führt das Bewusstsein, wie in Benthams Panoptikum

b221noch übertroffen und führt das Bewusstsein, wie in Benthams Panoptikum  w2016dauernd beobachtet zu werden, dazu, dass Menschen sich selbst im Privaten nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu tun, zu sagen oder gar zu denken?

w2016dauernd beobachtet zu werden, dazu, dass Menschen sich selbst im Privaten nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu tun, zu sagen oder gar zu denken?

Anders als in 1984 beschrieben, fürchten sich Staat und Unternehmen allerdings auch vor der neuen Macht einzelner Menschen. Hatte die Aufdeckung der Watergate-Affäre noch einen Fotokopierer und viel Handarbeit benötigt, um ein 44-bändiges Geheimdokument an die Öffentlichkeit zu bringen, genügen in der heutigen Zeit fingernagelgroße USB-Sticks oder das allgegenwärtige Internet, um Dokumente aus geschützten Armee- und Staatsumgebungen zu entwenden, die früher in Papierform mehrere Lastwagen gefüllt hätten. Wikileaks  w2216und die von Edward Snowden

w2216und die von Edward Snowden  p13594aufgedeckten Geheimdienstaktivitäten

p13594aufgedeckten Geheimdienstaktivitäten  b5666sind dafür die bisher prominentesten Beispiele.

b5666sind dafür die bisher prominentesten Beispiele.

Читать дальше

b4152davon, dass »jedes neue Verbreitungsmedium die Gesellschaft mit neuen und überschüssigen Möglichkeiten der Kommunikation konfrontiert«. Für Baecker waren es immer die Kommunikationsmedien, die neue Gesellschaftsstrukturen geprägt haben

b4152davon, dass »jedes neue Verbreitungsmedium die Gesellschaft mit neuen und überschüssigen Möglichkeiten der Kommunikation konfrontiert«. Für Baecker waren es immer die Kommunikationsmedien, die neue Gesellschaftsstrukturen geprägt haben