Digitalisierung – Automatisierung – Vernetzung

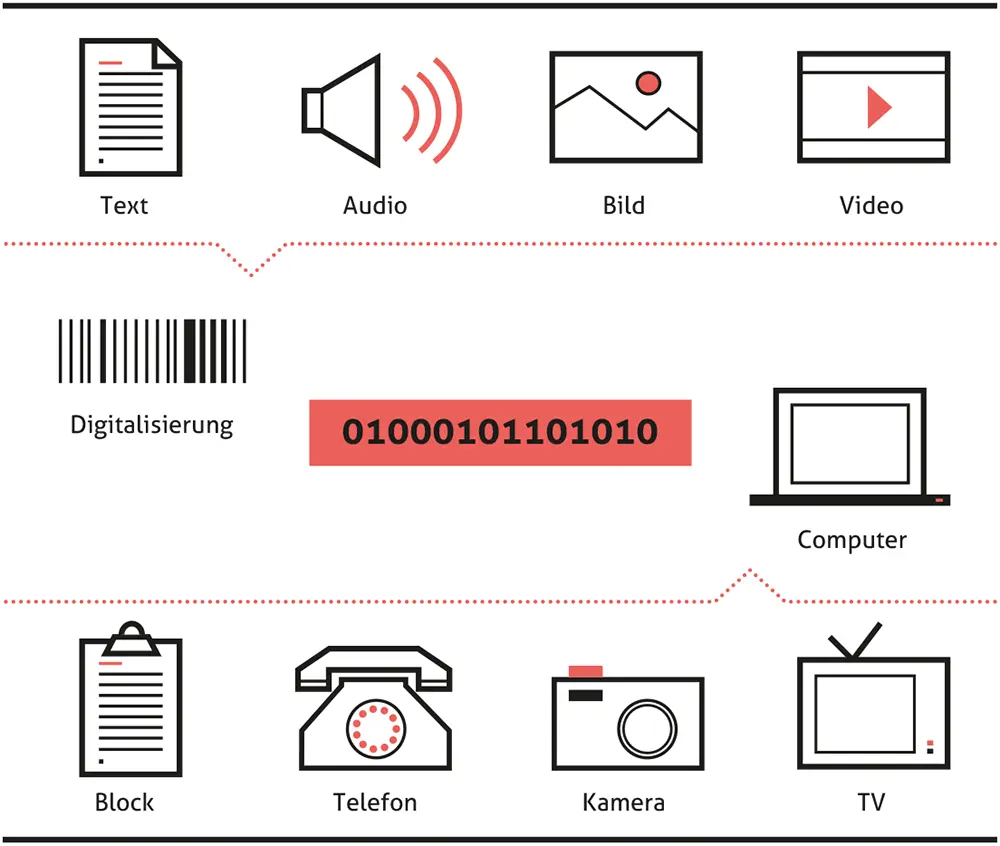

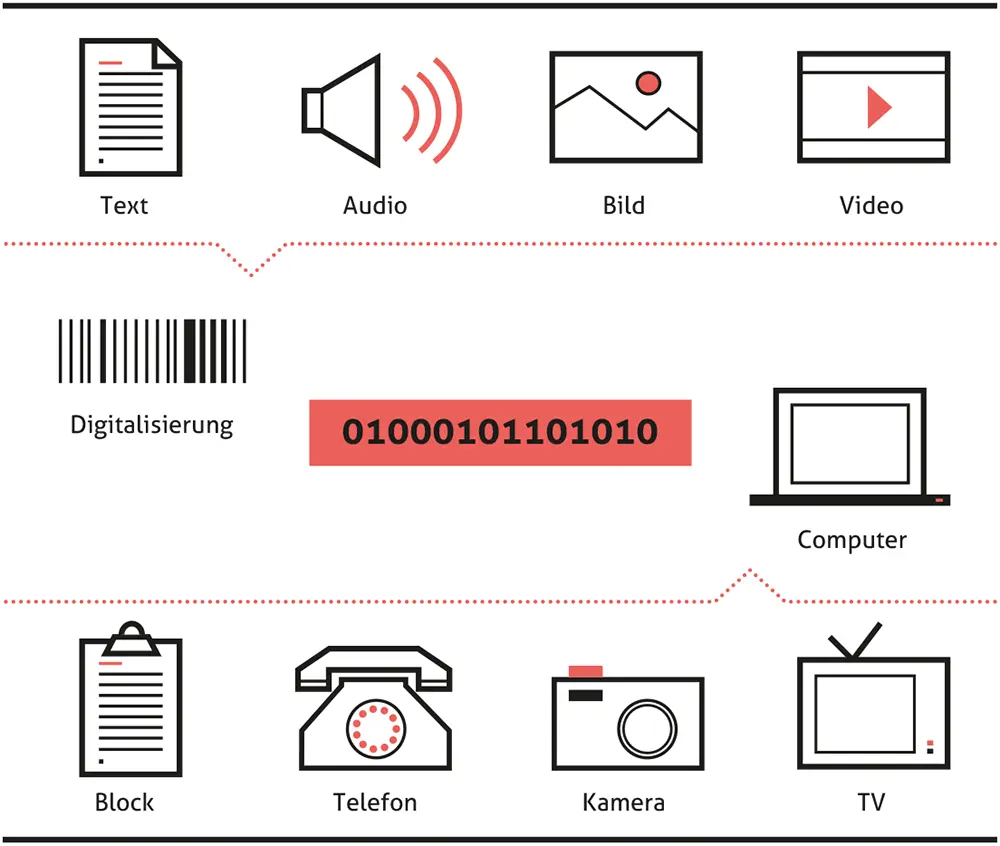

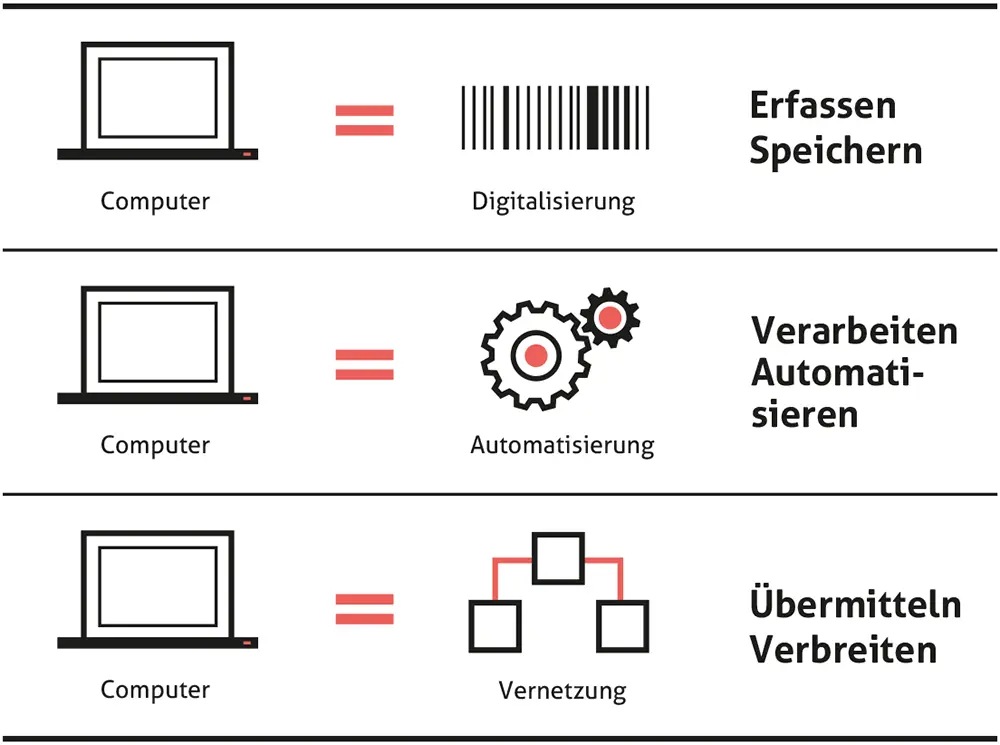

Mit dem Begriff »Digitalisierung«  w1513soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden. »Digital« bedeutet, dass sich alle möglichen Daten (Texte, Bilder, Töne, Videos) mit dem gleichen Alphabet, bestehend aus den beiden Zeichen 0 und 1, darstellen lassen. Diese streng genommen »binär« zu nennende Darstellung erlaubt es, alle Daten elektronisch in einem einzigen Gerät – dem Computer – zu speichern (siehe Abbildung 1.1).

w1513soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden. »Digital« bedeutet, dass sich alle möglichen Daten (Texte, Bilder, Töne, Videos) mit dem gleichen Alphabet, bestehend aus den beiden Zeichen 0 und 1, darstellen lassen. Diese streng genommen »binär« zu nennende Darstellung erlaubt es, alle Daten elektronisch in einem einzigen Gerät – dem Computer – zu speichern (siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Die Digitalisierung ermöglicht, alle Daten in einem einzigen Gerät zu speichern

So ist es beispielsweise bereits heute kein Problem mehr, das gesamte Leben eines Menschen als Video festzuhalten und dabei gleichzeitig alle seine Kommunikations-, Gesundheits- und Aufenthaltsdaten aufzuzeichnen und durchsuchbar aufzubereiten – und das wird bereits gemacht  b3725. Dieses erschreckend wirkende Szenario soll als Beispiel dafür genügen, wie stark die Informationsflut

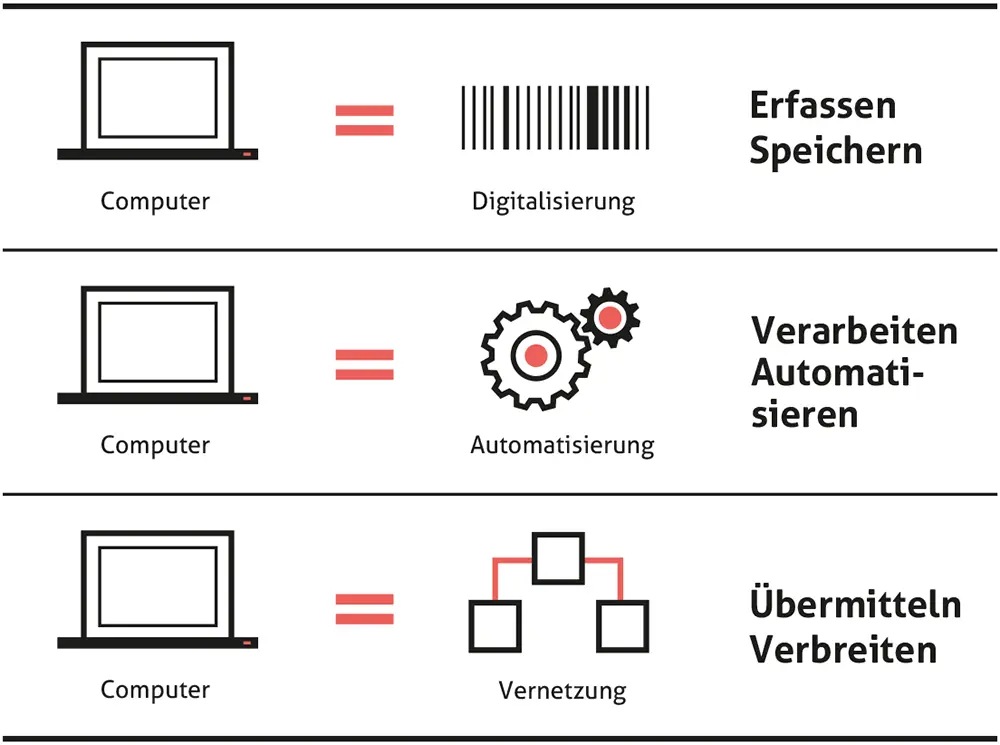

b3725. Dieses erschreckend wirkende Szenario soll als Beispiel dafür genügen, wie stark die Informationsflut  w430, über die sich bereits die alten Griechen beklagt haben, aufgrund der Digitalisierung weiter zunehmen wird. Computer ermöglichen jedoch nicht nur die Erfassung und Speicherung digitaler Daten, sondern auch deren automatische, regelbasierte Verarbeitung. Daten können maschinell sortiert, gefiltert und nach gewissen Regeln verarbeitet werden. Computer erlauben die Automatisierung

w430, über die sich bereits die alten Griechen beklagt haben, aufgrund der Digitalisierung weiter zunehmen wird. Computer ermöglichen jedoch nicht nur die Erfassung und Speicherung digitaler Daten, sondern auch deren automatische, regelbasierte Verarbeitung. Daten können maschinell sortiert, gefiltert und nach gewissen Regeln verarbeitet werden. Computer erlauben die Automatisierung  w973aller Abläufe, die sich präzis, sprich formal exakt, beschreiben lassen. Digitale Daten sind platzsparend speicherbar und lassen sich über Datennetze weltweit kostengünstig übermitteln. Dank dieser Vernetzung

w973aller Abläufe, die sich präzis, sprich formal exakt, beschreiben lassen. Digitale Daten sind platzsparend speicherbar und lassen sich über Datennetze weltweit kostengünstig übermitteln. Dank dieser Vernetzung  w975können alle erfassten, verarbeiteten und gespeicherten Daten sofort weltweit verfügbar gemacht werden (siehe Abbildung 1.2). Nicholas Negroponte, Gründer des MIT Media Labs, schuf dafür ein einprägsames Bild, als er 1995 im Buch Total digital

w975können alle erfassten, verarbeiteten und gespeicherten Daten sofort weltweit verfügbar gemacht werden (siehe Abbildung 1.2). Nicholas Negroponte, Gründer des MIT Media Labs, schuf dafür ein einprägsames Bild, als er 1995 im Buch Total digital  b99 erklärte, dass wir künftig vermehrt Bits statt Atome transportieren würden.

b99 erklärte, dass wir künftig vermehrt Bits statt Atome transportieren würden.

Abbildung 1.2: Die grundlegenden Funktionen des Computers

Das mooresche Gesetz und die zweite Hälfte des Schachbretts

Treiber hinter dieser technologischen Entwicklung ist die als mooresches Gesetz  w862bekannt gewordene Tatsache, dass sich in den letzten 40 Jahren alle anderthalb Jahre doppelt so viele Transistoren auf der gleichen Chipfläche unterbringen ließen – dass sich also vereinfacht ausgedrückt die Komplexität von Computerchips alle anderthalb Jahre verdoppelt hat. Diese seit vierzig Jahren praktisch ungebrochene Leistungssteigerung ist sowohl der Grund für die enorme Entwicklung als auch ein Ausdruck für deren schwierige Erfassbarkeit durch die menschliche Vorstellungskraft. Menschen können schlecht mit exponentiellen Entwicklungen umgehen, wie bereits die Legende des Schachspielerfinders zeigt. Dieser forderte als Lohn für seine Erfindung vom König ein Reiskorn auf dem ersten Feld des Schachbretts und doppelt so viele Reiskörner auf jedem der nachfolgenden Felder. Noch in der Mitte des Schachbretts meinte der König, einen geringen Preis für das spannende Schachspiel bezahlen zu müssen, bevor er von der unvorstellbaren Entwicklung auf der zweiten Hälfte des Schachbretts überrascht wurde und den Erfinder in der Folge hinrichten ließ. In gewisser Hinsicht ist es gut denkbar, dass auch die Menschheit die weitere Entwicklung der Digitalisierung noch nicht wirklich abschätzen kann.

w862bekannt gewordene Tatsache, dass sich in den letzten 40 Jahren alle anderthalb Jahre doppelt so viele Transistoren auf der gleichen Chipfläche unterbringen ließen – dass sich also vereinfacht ausgedrückt die Komplexität von Computerchips alle anderthalb Jahre verdoppelt hat. Diese seit vierzig Jahren praktisch ungebrochene Leistungssteigerung ist sowohl der Grund für die enorme Entwicklung als auch ein Ausdruck für deren schwierige Erfassbarkeit durch die menschliche Vorstellungskraft. Menschen können schlecht mit exponentiellen Entwicklungen umgehen, wie bereits die Legende des Schachspielerfinders zeigt. Dieser forderte als Lohn für seine Erfindung vom König ein Reiskorn auf dem ersten Feld des Schachbretts und doppelt so viele Reiskörner auf jedem der nachfolgenden Felder. Noch in der Mitte des Schachbretts meinte der König, einen geringen Preis für das spannende Schachspiel bezahlen zu müssen, bevor er von der unvorstellbaren Entwicklung auf der zweiten Hälfte des Schachbretts überrascht wurde und den Erfinder in der Folge hinrichten ließ. In gewisser Hinsicht ist es gut denkbar, dass auch die Menschheit die weitere Entwicklung der Digitalisierung noch nicht wirklich abschätzen kann.

Abbildung 1.3: Auslöser, Konsequenzen und Herausforderungen des aktuellen Leitmedienwechsels

Ökonomische Konsequenzen: Es trifft nicht mehr nur langweilige Routinearbeiten

Es ist zwar im allgemeinen Bewusstsein angekommen, dass die Digitalisierung gewisse Wirtschaftsbereiche wie zum Beispiel die Musik- oder Fotoindustrie verändert hat. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verwenden unterdessen am Arbeitsplatz einen oder mehrere Computer, gewisse Berufe haben an Bedeutung verloren oder sind ganz verschwunden. Zumeist betraf die Automatisierung bisher aber vor allem monotone, standardisierte Jobs. Erst seit kurzem lassen sich zunehmend auch Tätigkeiten automatisieren, die bisher noch dem Menschen vorbehalten schienen. Dazu drei aktuelle Beispiele: selbstfahrende Autos, nachahmende Roboter und computergenerierte Texte.

Noch im Jahr 2004 wurde in einer renommierten Studie zur Zukunft der Arbeit  b5382erklärt, selbstfahrende Autos

b5382erklärt, selbstfahrende Autos  w2448seien aufgrund der zu großen Komplexität des Verkehrsgeschehens unmöglich. Zehn Jahre später haben selbstfahrende Autos sowohl in den USA als auch in Europa erfolgreich Hunderttausende von Kilometern ohne menschliche Hilfe zurückgelegt. Sollten sich selbstfahrende Autos durchsetzen, hätte das gravierende Auswirkungen auf den Berufsstand von Taxi-, Bus- und LKW-Fahrern.

w2448seien aufgrund der zu großen Komplexität des Verkehrsgeschehens unmöglich. Zehn Jahre später haben selbstfahrende Autos sowohl in den USA als auch in Europa erfolgreich Hunderttausende von Kilometern ohne menschliche Hilfe zurückgelegt. Sollten sich selbstfahrende Autos durchsetzen, hätte das gravierende Auswirkungen auf den Berufsstand von Taxi-, Bus- und LKW-Fahrern.

Baxter  w2834ist ein dem menschlichen Oberkörper nachempfundener Roboter mit zwei Armen und einem Bildschirm als »Kopf«. Darauf kann ein Gesicht angezeigt werden, das dorthin blickt, wo der Roboter demnächst etwas tun wird und das Traurigkeit oder Verwirrtheit ausdrückt, wenn dem Roboter etwas nicht gelingen will. Das Revolutionäre ist jedoch, dass Baxter sich programmieren lässt, indem man seine Arme greift und ihm damit vormacht, was er zu tun hat. Nach etwa einer halben Stunde Training hat er verstanden, was er zu tun hat, und kann nun beispielsweise selbstständig Objekte in Kisten verpacken oder Nägel an einer bestimmten Stelle einschlagen. Dieses programming by demonstration

w2834ist ein dem menschlichen Oberkörper nachempfundener Roboter mit zwei Armen und einem Bildschirm als »Kopf«. Darauf kann ein Gesicht angezeigt werden, das dorthin blickt, wo der Roboter demnächst etwas tun wird und das Traurigkeit oder Verwirrtheit ausdrückt, wenn dem Roboter etwas nicht gelingen will. Das Revolutionäre ist jedoch, dass Baxter sich programmieren lässt, indem man seine Arme greift und ihm damit vormacht, was er zu tun hat. Nach etwa einer halben Stunde Training hat er verstanden, was er zu tun hat, und kann nun beispielsweise selbstständig Objekte in Kisten verpacken oder Nägel an einer bestimmten Stelle einschlagen. Dieses programming by demonstration  w2835ermöglicht es auch Laien, den Roboter zu programmieren – teure und rare Programmierer werden damit überflüssig. Ähnlich wie der Computer ist er damit kein Werkzeug nur für einen bestimmten Zweck, sondern ein lernfähiger Universalroboter. Zusammen mit dem vergleichsweise tiefen Anschaffungspreis ist dies ein wichtiges Verkaufsargument. Die Verbreitung dieser lernfähigen Roboter dürfte zunehmen. Einerseits werden dadurch bestehende Arbeitsplätze gefährdet, andererseits könnten in der Konsequenz gewisse Produktionsstätten wieder in Industrieländer zurückwandern, da die Lohnkosten bei der Produktion von Gütern durch Robotereinsatz sinken.

w2835ermöglicht es auch Laien, den Roboter zu programmieren – teure und rare Programmierer werden damit überflüssig. Ähnlich wie der Computer ist er damit kein Werkzeug nur für einen bestimmten Zweck, sondern ein lernfähiger Universalroboter. Zusammen mit dem vergleichsweise tiefen Anschaffungspreis ist dies ein wichtiges Verkaufsargument. Die Verbreitung dieser lernfähigen Roboter dürfte zunehmen. Einerseits werden dadurch bestehende Arbeitsplätze gefährdet, andererseits könnten in der Konsequenz gewisse Produktionsstätten wieder in Industrieländer zurückwandern, da die Lohnkosten bei der Produktion von Gütern durch Robotereinsatz sinken.

Читать дальше

w1513soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden. »Digital« bedeutet, dass sich alle möglichen Daten (Texte, Bilder, Töne, Videos) mit dem gleichen Alphabet, bestehend aus den beiden Zeichen 0 und 1, darstellen lassen. Diese streng genommen »binär« zu nennende Darstellung erlaubt es, alle Daten elektronisch in einem einzigen Gerät – dem Computer – zu speichern (siehe Abbildung 1.1).

w1513soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden. »Digital« bedeutet, dass sich alle möglichen Daten (Texte, Bilder, Töne, Videos) mit dem gleichen Alphabet, bestehend aus den beiden Zeichen 0 und 1, darstellen lassen. Diese streng genommen »binär« zu nennende Darstellung erlaubt es, alle Daten elektronisch in einem einzigen Gerät – dem Computer – zu speichern (siehe Abbildung 1.1).