Pero nos duró poco, porque la limusina se metió en un bache monstruoso que nos hizo dar contra el techo.

Toqué el hombro del chofer, que apenas si giró la cabeza, y le hice señas de que fuera más despacio. Su respuesta fue zambullirnos en el cruce de un arroyo que bañó el auto con barro, sanguijuelas y crías de lamprea.

-¿Es loco o sordo?

-Es malayo. Vaya uno a saber en qué habla. Lo único que sé es que se llama Sambiglion, y es de toda confianza de mi contratante.

–Me estás jodiendo. Ahora decime que tu jefe es Sandokán y cartón lleno.

Dudé un segundo:

–No exactamente. Y no es mi jefe. Soy free lance.

Hizo un gesto de preocupación, porque sacaba el último cigarrillo del paquete, pero lo tranquilicé apretando botones hasta dar con el indicado. Con el himno de Asturias a pura gaita, aparecieron varias pilas de los puchos que fumaba. Le mangué un cigarro, y abrí las ventanillas para no morir fumigado.

Me preparé otro negroni, natural, para “la calor” y, así, fumando como colegas, llegamos al claro de la selva donde nos abandonaron Sambiglion, su limusina y la maleta del vasco que olvidé retirar del baúl. Por las dudas de que le faltaran, él y yo nos habíamos llenado los bolsillos de paquetes de cigarrillos.

No tuvimos que esperar mucho. Una como luz mala avanzaba hacia nosotros desde lo más intrincado del monte. A poco distinguimos una columna de tipos extraños, mezcla de japoneses, guías de turismo y bucaneros que se acercaba con antorchas encendidas. Se detuvieron al borde del claro, y se adelantó uno, que nos hizo señas de seguirlos. Si se puede imaginar un faquir gordo, ese era un faquir gordo. Calvo y con una barba canosa que le llegaba hasta las pelotas, literalmente, porque iba desnudo. Estaba tan cubierto de pinturas y colores que parecía un mal día de Picasso.

Con algo así como un mugido en chino nos hizo señas de que lo siguiéramos y pegó la vuelta con su corte de malencarados.

Nos hizo caminar más de una hora, dando vueltas por la selva, para desorientarnos, hasta que, en un claro, avistamos una mansión estilo tudor iluminada a pleno con luz eléctrica.

Un negro enorme, con ademanes de mayordomo inglés nos abrió la puerta y, pocos pasos más allá, me mostró cómo le sacaba la batería a mi celular y me lo devolvía. Lo recibí sin una protesta porque me quedaba claro que el hombre no quería localización satelital y, además, era un punguista de dedos ágiles, porque ni me enteré de que me lo había afanado. Tengo un gran respeto por los buenos profesionales.

Entonces nos separaron. Al vasco le indicó el camino con una reverencia sutil, de cejas. A mí me agarraron de los brazos los hombres del faquir y me arrastraron en otra dirección, mientras su jefe hacía mutis por el foro.

Cruzamos puertas, bajamos un nivel, y terminamos en una cocina enorme. En una mesa frailera, muy larga, estaba todo listo para un té con leche masivo. Los piratas se sentaron a la mesa y me dejaron una silla libre. Se les notaba el origen plebeyo porque agarraban las tazas con el meñique levantado.

Intenté conversar, pero fue inútil. Yo no existía, lo único que les importaba era mojar los scones en el té con leche.

Estuvimos mucho rato en ese empate, porque yo tampoco les daba bola, hasta que se sintieron unos pasos y como si eso fuera alguna orden se fueron y me dejaron recontando miguitas.

El dueño de los pasos entró, abrió un armario, preparó dos gin tonic y me puso uno por delante, para sentarse también a la mesa.

–Para la malaria– dijo.

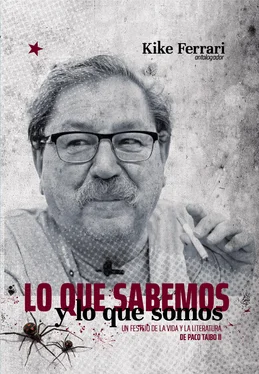

Tengo que describirlo antes de que la memoria y el tiempo me jueguen la mala pasada de siempre.

Tenía un bigote fino, a lo Clark Gable, y una barba de perilla a lo D´Artagnan. Pero la ropa, una camisa de mangas cortas y pantalones caqui, lo acercaban más a un cazador en tiempos de safari africano. Lo que me lo hacía extraño era que no le podía calcular la edad. Tal vez porque su piel, que parecía normal, era un continuo de pequeñísimas arrugas, casi invisibles.

–Yáñez, me imagino– aventuré.

–Y vos, si no sos Livingstone, sos Carlitos Herrero. Treinta y dos años. Compositor mercenario. Descendiente de judíos marranos de España.

Me sorprendió, porque nunca me habían dicho algo parecido.

–El apellido te delata –dijo– Pero no hay problemas, yo soy Yáñes, con “S”; de los judíos marranos de Portugal. A Salgari lo camelé con “z”, para no ponerme las cosas difíciles. Cualquiera puede tener un alias.

–Ya… y…

–¿Belascoarán? Le cuesta asimilar que es judío por el lado de los Shayne. Lo he dejado fumando en el balcón. No soporto los cigarrillos con filtro.

–Claro –murmuré cauteloso– cada uno tiene sus manías.

Me empezaba a preguntar si me pagaría lo convenido por mail o me haría trinchar por su banda de facinerosos, cuando me apuntó con un dedo entre los ojos y dijo:

–Hasta ahora vienes bien, casi de confianza. Si fueras por ahí hablando gilipolleces nadie te iba a creer, y si te creyeran, mal te iba a ir. No tenemos nada que ocultar, así que puedes darte un paseíto por la guarida yucateca de los Tigres de Mompracem. Cuando se desocupe, una de mis nietas te hará compañía.

–No sé si debo…

–Estás pensando que la curiosidad mata al gato. Pero, te diré algo –tenía un velo de tristeza en los ojos– mucho peor, porque mata muy lentamente, es el aburrimiento. Cuando uno ha vivido… mucho tiempo, la curiosidad se agota y manda el aburrimiento.

Como para disimular algo que solo él tenía a la vista, sacó de la camisa cazadora un largo y delgado habano. Se dio un minuto para quemarle la punta con un encendedor de oro, y agotando de un saque su gin tonic, se puso de pie.

–Bien, te dejo, tengo que hacer algunos acuerdos con el vasco.

Y Yáñez, que para mí será siempre con zeta, se fue echando humo.

No sé, tal vez media hora más tarde, me había perdido en el laberinto de pasillos y habitaciones de la mansión. El negroni con dos rocas que me había preparado, aprovechando que esa vez sí había hielo, se me había terminado y ya no sabía qué hacer con el vaso. Algunas puertas estaban abiertas y eran un muestrario de estilos, desde el rigurosamente victoriano a un pastiche oriental que me puso a tararear el Bolero de Ravel. Detrás de otras puertas, las cerradas, pude oír voces, murmullos de hombres y mujeres, pero no me atreví a abrirlas. Los piratas pueden ser muy susceptibles y, además, estaba el problema del idioma.

Había llegado a un cruce de escaleras, tratando de convencerme de que podía volver al punto de partida, cuando escuché una voz de mujer:

–Un vaso vacío es como una vieja culpa, siempre incomoda.

Me volví, para enamorarme de golpe.

Era una belleza indescriptible. Un cruce de lo mejor de todas las razas de la Tierra. Tan bella que casi se me escapa un plagio a Dashiell Hammett cuando describía al halcón maltés: estaba hecha con la materia de los sueños. Me sacó el vaso de la mano, hizo sonar una campanilla minúscula que llevaba a la cintura, y se materializó una réplica del mayordomo de la entrada, pero idéntico a Gunga Din, aquel chupamedia de los lanceros de Bengala. Se tocó la frente con dos dedos y desapareció con el vaso.

¿Debería preguntarme por qué todas las comparaciones que se me ocurren son de hace medio siglo, cuando yo no había nacido? ¿O por qué los mosquitos me ignoran como si no existiera? La navaja de Ockham me diría que la respuesta más simple es, probablemente, la verdadera. Pero, ante lo solamente probable puedo hacerme el idiota.

–Seguime– dijo, ella.

Ese uso verbal tan argentino me descolocó, pero debía ser adivina, porque agregó:

–Me parece de cortesía básica hablar la lengua de nuestro interlocutor. Te voy a mostrar lo que, en el fondo, es lo único que puede interesarte. El secreto de la larga vida.

Читать дальше