En rigor, lo único que me interesaba era ella, lo confieso, aunque me daba un poco de miedo. Era hermosa hasta el dolor, y exageradamente amable con este compositor de guarachas a pedido, pero sospechaba que detrás de su piel de alabastro acechaban ríos tumultuosos.

Estábamos, según mis precarios cálculos, en el piso más alto de esa mansión inglesa trasplantada a la selva tropical, cuando abrió una puerta y nos encontramos en una mansarda vacía. Vacía, salvo un reloj de arena más alto que yo, conectado a unos aparatos desconocidos. Dos ampolletas de cristal, en cono curvado, unidas por los vértices, y el deslizamiento de un fino hilo de arena que abandonaba la superior para llenar la de abajo, donde la arena alcanzaba un tercio de su altura.

–Tenés suerte -dijo ella con una sonrisa– estás por ver el milagro. Ah, me podés llamar Esmeralda.

–Ese es el color de tus ojos.

–Sí, supongo que algo tuvo que ver con mi nombre. Aunque en ese tiempo mi madre contrabandeaba esmeraldas. Al fin, ¿qué son las fronteras para los tigres de Mompracem? Es ahora…

–¿Qué?

–Es ahora– dijo, señalando el coronamiento del reloj de arena. Un aparato que copiaba su circularidad había empezado a zumbar, con una luz titilante. El zumbido creció gradualmente, y en el cono superior se produjo un furioso remolino que absorbió la arena de la ampolla de abajo; hasta que el hilo del tiempo comenzó a caer nuevamente, desde el principio.

–Mientras no se llene la de abajo, el tiempo se detiene. Es arena ferrosa de la Patagonia argentina. Y lo de arriba es un imán muy eficiente.

–¿No me estás tomando para la joda? Me resulta difícil creer que ese aparato...

–Ah, creer o no creer, ese es el dilema. Si dejás de creer te convertirás en ceniza que se lleva el viento.

–Me leí todo Salgari, hasta las novelas apócrifas que se escribieron en Argentina, y en ninguna sale nada parecido.

–Es cierto… –dijo, y salió al pasillo, dando por descontado que la seguiría– Fue un regalo de Engels, el socio de Marx. De cuando el abuelo le cuestionaba sus teorías, afirmando que los orangutanes eran más humanos que los humanos. Este invento era parte de un libro inédito de Julio Verne. Parece que se carteaba con Engels y Salgari.

-¡Pará, pará! -dije, ofendido, enojado- Verne y Salgari son antagónicos; enemigos podría decirse. Los personajes de Verne, siempre blancos, o sirvientes si no eran blancos, imponían la supremacía europea en donde cayeran, así fuera una isla desierta.

–Es cierto. Y Salgari era, aunque no lo sabía, un tercermundista, un enemigo del colonialismo. Pero, ustedes tienen un refrán: a caballo regalado no se le miran los dientes.

Entonces hizo algo que me comprometió a creerle todo lo que me contara, y todo es todo. Extendió una mano, me rozó la cara, y dijo:

–Enojado estás empezando a gustarme. Y no sé si es una buena noticia… para los dos.

Minutos después estábamos otra vez ante la mesa frailera, donde Belascoarán ya iba por la tercera Coca Cola, con cara de pocas fiestas. Una esbelta milf con delantal de criada y botas negras hasta las ingles, bien domina sadomaso, le hacía de mesera.

Descargué los paquetes de cigarrillos que acarreaba y me pareció que el bigote del vasco se relamía a sí mismo.

–Tengo que hablar con éste– dijo, cerrado, con un gesto hacia la mujer.

Ella y Esmeralda lo miraron como con lástima y salieron dando un portazo. Nunca tuve más ganas de cagar a patadas a Belascoarán.

–Estamos metidos en un fregado mierdoso, pinche güey –dijo, apuntándome con su dedo más alquitranado.

–Estará metido usted. Yo… argentino.

–¿Sabés que quiere Yáñez?

–Con “s”. Yáñes, con “s”.

–¿Tú también, Bruto? Además de tener que hablar en mexicano para turistas, ¿querés que me haga cargo de ser judío?

–Los buenos estalinistas son antisemitas…

Se levantó como un resorte revoleando la silla de una patada y con las venas del cuello a punto de reventar: —¡Me cago en la rechingada madre que los parió a todos!

Me abrí de su furia y gasté unos minutos en montarme un negroni con dos rocas. Fue el tiempo que necesitó para empinarse la Coca Cola, encender otro cigarrillo y serenarse.

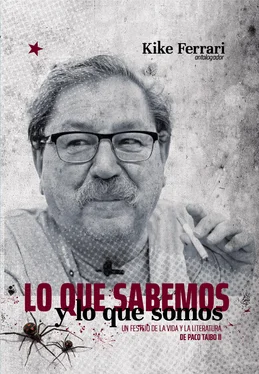

–Quiere que me sume a su conspiración, al regreso glorioso de los piratas de Mompracem en su lucha contra el imperialismo mundial. Y, lo peor, quiere que convenza al jefe, a Paco Ignacio Taibo.

–Bueno, Taibo siempre dice que es marxista salgariano…

–¡Él… él…! ¡No me chumbes, pichicho existencialista! ¡No me chumbes! Si por lo menos Sandokán fuera Sandokán, se podría pensar…

–No me diga que pudo ver a Sandokán…

Se acodó en la mesa, con la cabeza entre las manos, murmurando algo que no entendí.

–¿Eh?

–Digo que vos también lo viste…

–¿Cuándo?

–El faquir gordo pintarrajeado. Tuvo un brote místico, o de esquizofrenia de la Malasia; yo qué sé, y ahí anda.

–Como Tarzán, en pelotas y a los gritos. ¡Carajo! Ser testigo de la muerte de una leyenda no es para corazones débiles.

–Decime si no es para pegarse un tiro, o hacer un tango. Pero en eso el especialista sos vos, pelafustán.

Un rayo había caído sobre mi cabeza. Me arrimé al armario de las bebidas, le alcancé una Coca Cola fría e, inspirado por la consternación, le mandé un potente chorro de vodka a mi negroni.

Bebí un trago muy largo y propuse un brindis:

-Por insultos como pelafustán, que me hacen sentir clásico entre los clásicos.

Entonces la puerta se abrió para dar paso a Yáñez. El mayordomo negro se quedó en el umbral.

Con una sonrisa distendida el portugués se preparó un gin tonic antes de arrimarse a la mesa.

-Para la malaria- dije, con una risita estúpida, culpa del vodka, que me pega rápido- A mí no me pican los mosquitos.

-A mí tampoco, pero algunas tradiciones vale la pena conservarlas. Bueno… amigo Belascoarán… no hemos llegado a ningún acuerdo y tienen que apresurar la partida. Es noche de luna llena.

-Y salen los lobisones a masticar gente.

-No- dijo, muy seco, como para que entendiera que no hablaba conmigo-. Habrá docenas de avionetas de contrabandistas buscando pista, y apagaremos todas las luces, para que no se confundan y nos aterricen en el techo.

Dejé a un lado el negroni potenciado y me propuse ser un chico bueno y formal. Con alguna gente es mejor no hacerse el gracioso.

-Para ser más operativos van a viajar juntos, a México. Falta mucho para el amanecer.

-Ya me lo veo -masculló el vasco-, sin luces y en una limusina manejada por un demente.

-De ninguna manera -Yáñez sonreía amistosamente-. Como prueba de aprecio les hemos preparado una salida reservada para los príncipes. Lorenzo de Cuba…

-Servidor- dijo el negro de la puerta.

-Lorenzo será vuestro guía hasta que crucen el Río Hondo, la frontera con México. Ah, antes de que se me olvide. Ha sido un gusto tenerlos en nuestra humilde morada. Y, por favor, Belascoarán Shayne, trasmita un sentido abrazo a Paco Ignacio Taibo, de su más fiel lector.

Un rato más tarde, iluminados por antorchas porque la mansión se hundía en la oscuridad más cerrada, trepábamos con ayuda de Dios y una escalera, a la espalda de un elefante; a la canasta o como se llame, de madera y mimbre, que llevaba sobre el lomo. Y partimos. El cornac, o sea el chofer de nuestro transporte, lo aguijoneaba con un bichero.

Eran dos los elefantes y los dos llevaban, a modo de máscara protectora, un antifaz acolchado que le cubría hasta la mitad de la trompa. Abría camino el elefante de Lorenzo de Cuba, y tres piratas armados con kampilan, criss y yataganes, todas cosas muy filosas. A nosotros nos acompañaban el esmirriado Gunga Din y un malayo que sacó de un bolsillo una frutita redonda y se puso a masticar. A poco babeaba un jugo rojizo y estaba en otro mundo, enrollado en el suelo de la canasta. Cabreado, Gunga Din le quitó el AKA 47 y puso cara de guerrero.

Читать дальше