Costaba fijarse en esos detalles, porque estar sobre un elefante que avanza a paso redoblado por la selva no es moco de pavo. El vasco y yo nos agarrábamos de donde podíamos, y aprendimos rápido que cuando el cornac levantaba una mano al cielo había que hacer cuerpo a tierra, para cruzar debajo de alguna rama gorda y asesina que pasaba lamiéndonos el culo. Así, oyendo de tanto en tanto los motores de las avionetas que volaban a oscuras, atravesamos la selva hasta la orilla belicense del Río Hondo. No soplaba una gota de viento y sudábamos como marranos. Judíos marranos, diría Yáñez.

Los elefantes entraron en el agua y avanzaron un poco caminando y otro poco a nado. Entonces sucedió que el nuestro se plantó de golpe barritando y sumergió la trompa en el agua. Cuando la sacó enlazaba un caimán tamaño limusina, que insistía en morderlo.

Se dio maña para ensartarlo tres veces en los colmillos, y después lanzarlo por el aire hasta la orilla mexicana.

-¡Mierda! ¡Esta escena la leí en una novela de Salgari!

-Sí -confirmó, fascinado, Belascoarán-, pero era un gavial, que es un cocodrilo del Ganges.

Salimos del río, y nuestro elefante se desvió unos metros, para pisotear enconadamente lo que quedaba del caimán. El cornac lo dejó sacarse la bronca y luego le ordenó acuclillarse, agacharse, o como se llame, y todos descendimos en tobogán por el costado.

Nos juntamos con Lorenzo de Cuba, para que uno de sus piratas le entregara a Belascoarán la maleta perdida y a mí la batería del celular. Hubiera jurado que se trataba de Sambiglion, pero de noche todos los gatos son pardos, aunque la luna llena iluminaba magníficamente esa orilla pantanosa, y los millones de mosquitos que zumbaban sobre nuestras cabezas.

-Ya están en México -dijo el negro Lorenzo-. Sigan este sendero hasta la ruta asfaltada y, en menos de una hora, estarán en un sitio civilizado. Con autobuses y hasta teléfonos.

Por cortesía esperamos a que ellos partieran, pero antes de trepar a su elefante, Lorenzo de Cuba me puso algo en la mano. Una fina cadena de plata con una esmeralda.

-Ya imagina quién le manda este recuerdo -dijo, con empaque muy inglés-. La señorita dice que le hubiera pedido que se quedara, pero, nuestro mundo no es para incrédulos.

Caminábamos, turnándonos con la maleta de Belascoarán. El sendero era muy evidente por las huellas de neumáticos todo terreno, de madereros o contrabandistas. Las nubes de mosquitos hacían piruetas en el aire, pero no nos picaban. Tema que se me había vuelto una obsesión.

-Mi abuela decía que si no te pican es porque tenés mala sangre. ¿Usted qué opina, Belascoarán?

-Primero, que no tengo por qué privarme de un cigarro…

Encendió uno, y le mangué otro, para no dejarlo solo.

-Supongo que leíste a Borges…

-Soy un argentino de ley, ¿Cómo no voy a leer a Borges?

-No me interrumpas -dijo, con una calada profunda, y la brasa le pintó el bigote con luz roja-. Leíste, entonces, Las ruinas circulares. Un tipo, en una isla de un río, que se propone dar vida a un hombre soñándolo…

-Sí, claro, hasta que un incendio que no lo quema le dice que está siendo soñado por otro.

-Exactamente. Eso mismo, lo del fuego, sucede con los mosquitos. Yo, al menos, sé quién me está soñando, y también lo sabe Yáñez. Vos, que sos existencialista sartreano, me parece que estás en babia.

De golpe se me paralizaron las piernas, el corazón y hasta los pulmones. La navaja de Ockham, pensé; y tuve que correr para alcanzarlo porque él ya se alejaba. Adelante, bastante cerca, las luces de un camión que pasaba me decían que estábamos a un paso de la ruta.

Lo que siguió después fue la vida normal del asfalto y la ciudad. Pero, hasta hoy, no pude sacarme esa espina: ¿Quién me estará soñando?

BRUNO ARPAIA nació en Nápoles, donde vive, en 1957. Es escritor, periodista y traductor. Ha publicado, entre otras, las novelas I forestieri, Il futuro in punta di piedi, L’Angelo della storia y Il passato davanti a noi y también libros de ensayos como Per una sinistra reazionaria.

Es amigo de Paco hace más de treinta años y su texto nos cuenta los orígenes de esa relación.

La primera vez que escuché hablar de la Red Patito fue en la víspera de una Navidad de hace treinta años. Marco Tropea, el editor que teníamos en común en aquel tiempo, había decidido ir a visitar a Paco Taibo a la Ciudad de México y me pidió de que lo acompañara.

Ese 24 de diciembre, apenas había bajado del avión, y no había tenido tiempo ni de rasparme de la garganta la patina gris y casi eterna de smog y niebla que envuelven al DF, ni de sumergirme en la marea de niños, niñas, autos, vendedores ambulantes de turrones y calzoncillos, lustradores de zapatos, escupidores de fuego e improbables hombres de negocios que llenaban las calles del centro histórico, cuando ya había sido catapultado por Marco en medio de la tribu Taibo que se preparaba para festejar la Navidad con una cena enorme.

Eran las seis de la tarde, hora local.

No conocía a nadie ahí, y aun no había leído ninguna novela de Paco.

Pero a las seis y cinco ya me sentía como en casa. No solo eso: me parecía conocer a cada miembro de la tribu de toda la vida.

–Bienvenido a la Red Patito– dijo Paco, abrazándome.

Soy tímido por naturaleza, así que no pregunté nada. Y tampoco tenía ganas de parecer ignorante tan rápido. Media hora después, Paloma, la mujer de Paco, me mostró una habitación vacía mientras me enseñaba la casa,

–Es la 440, está reservada para aquellos que ganan la beca Patito–, me explicó un poco misteriosa.

Necesité varios días de discretas alusiones, preguntas capciosas y sintéticas respuestas, para entender lo que me dijo. Patito no era el nombre en código de una conspiración antimperialista internacional; tampoco era una institución, una ONG, o un club como el de las Marmotas Jóvenes. Era mucho menos, pero infinitamente más: un grupo de amigos, sobre todo escritores y periodistas, dispersos por el mundo, que trataban de ayudarse. Y de ayudar a quien más lo necesitara. Los cubanos, por ejemplo. Para ellos, en esa época, era dificilísimo salir de su país o entrar en contacto con editores y colegas fuera de la isla. Con frecuencia, llegaban llenos de maravillas y buenas intenciones, pero con apenas suficiente dinero para un café en los bolsillos

La Red Patito, además, ayudaba a buscar a los desaparecidos argentinos, a promover la campaña contra el racismo o a reivindicar la libertad de expresión en los países del este europeo, antes y después de la caída del Muro. Servía para discutir de literatura y de política, para intercambiar experiencias, y recomendarse recíprocamente libros para leer (o para escribir); servía para enviar un mapa de Los Ángeles a un cubano que escribía una novela ambientada en aquella ciudad y que no tenía manera de conseguirlo, o para localizar material sobre la P2 para un colega argentino exiliado en México, o para apasionarse –gracias a los relatos de los demás– de los acontecimientos de países lejanos.

Amigos, amigos de verdad, que aún teniendo el mismo oficio sentían la camaradería y no la competencia.

Y cada amigo, traía otros, y el círculo se agrandaba, y cada uno sabía que tenía, en caso de necesidad, un techo y una persona amiga en París, en Milán, en la Ciudad de México, en La Habana, en Buenos Aires o en Sofía.

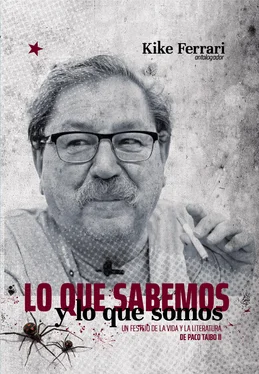

Y en el centro de ese vaivén de afectos, emociones, solidaridad, apoyo, estima literaria y humana, estaba Paco Taibo. Era él, el tejedor de aquella telaraña mundial, una prefiguración de la web pero en carne y hueso y no solo virtual. Sí, el motor de la Red Patito vivía en Colonia Condesa en la Ciudad de México, bebía cinco litros de Coca Cola al día y escribía jodidamente bien.

Читать дальше