Neue Herausforderungen stehen insofern bevor, als in Berlin der Reichstag aufgelöst wird und Neuwahlen anstehen. In Netzig muss der Magistrat neu besetzt werden. Durch geheime Absprachen und Intrigen unterschiedlicher Art versuchen die Parteien und die Kandidaten die Wahlen in ihrem Sinne zu beeinflussen.

6.Inzwischen haben Diederich Heßling und Guste Daimchen geheiratet und befinden sich auf Hochzeitsreise. Im Hotel in Zürich erfährt das Hochzeitspaar, dass Kaiser Wilhelm zu einem Staatsbesuch nach Rom aufgebrochen ist. Sofort beschließt Diederich, dem Die zweite Begegnung mit dem KaiserKaiser nachzureisen. Wie einst bei der Begegnung in Berlin macht sich Diederich auch bei diesem »Wettrennen« (S. 400) lächerlich.

Als der Kaiser wegen der politischen Lage in Berlin den Aufenthalt in Rom abbricht und den Reichstag auflöst (S. 409), reist auch das Hochzeitspaar zurück nach Netzig, um rechtzeitig in den Wahlkampf eingreifen zu können.

Im »Kampf gegen die Demokratie« und den »Umsturz« (S. 412) setzt sich Diederich dafür ein, dass das erwartete Erbe des Landgerichtsrats Kühlemann für die Errichtung Das Kaiser-Wilhelm-Denkmaleines Kaiser-Wilhelm-Denkmals verwendet wird und nicht zum Bau eines Säuglingsheims, für das vor allem Doktor Heuteufel eintritt, und auch nicht für ein Gewerkschaftshaus, das die Sozialdemokraten fordern.

Durch ein Zweckbündnis zwischen Diederich Heßling und dem Sozialdemokraten Napoleon Fischer, das allein vom Machtstreben der beiden geprägt ist und nicht von ihren angeblichen gesellschaftspolitischen Überzeugungen, erreicht Fischer, dass er in den Reichstag gewählt wird; Diederich Heßling setzt sein Kaiser-Wilhelm-Denkmal durch und wird zum Festredner bei der Einweihung des Denkmals bestimmt; von Wulckow bereichert sich durch Grundstücksspekulationen. Heßling übernimmt die Konkurrenzfirma in Gausenfeld und gilt nun als der einflussreichste und reichste Mann von Netzig. Als er bei der Einweihung des Denkmals seine Festrede dazu benutzt, Kaiser, Vaterland und sich selbst zu preisen, setzt ein heftiges Gewitter ein, bei dem das Geplatzte FeierPublikum wegläuft, so dass Diederich am Ende allein im Regen steht. Als Diederich schließlich enttäuscht, aber mit einem kaiserlichen Orden geschmückt vom Festplatz nach Hause geht, kommt er an dem Haus des alten Buck vorbei, der einst als höchste Autorität in Netzig galt und nun im Sterben liegt.

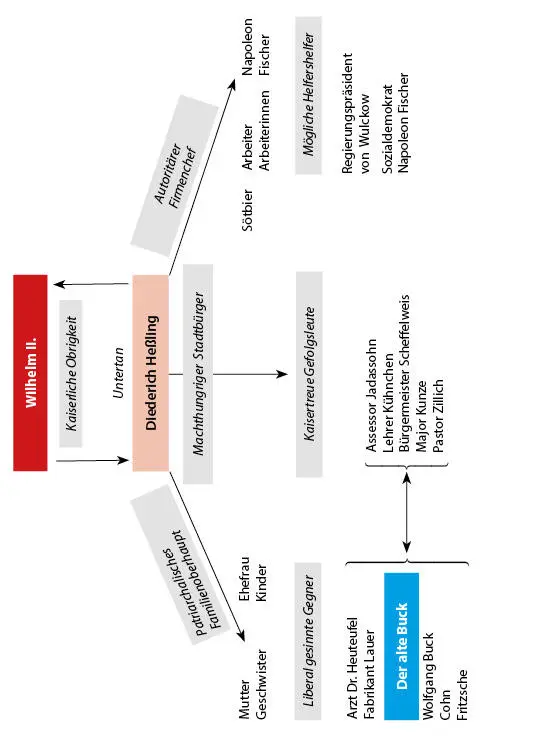

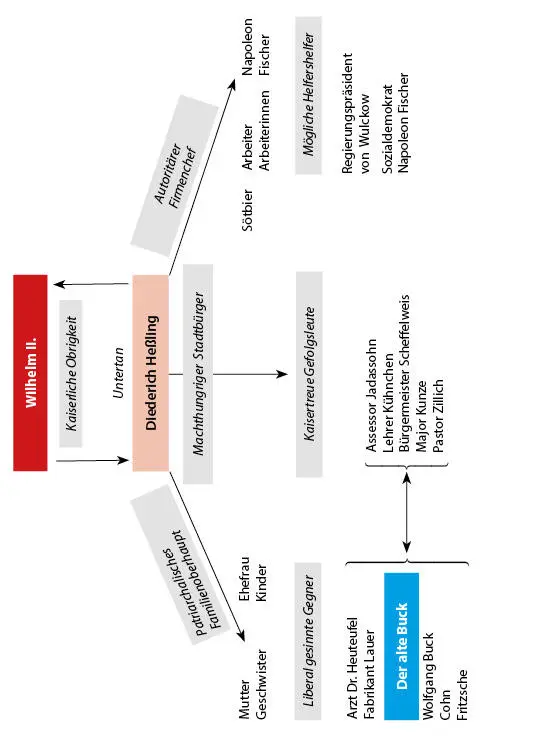

Abb. 2: Figurenkonstellation

Heinrich Manns Roman Der Untertan ist als FigurenromanFigurenroman konzipiert. Bereits der Titel lenkt das Interesse auf eine Figur oder einen Typ: Diederich Heßling. Die zentrale Figur ist dem letzten deutschen Kaiser und preußischen König, nämlich Wilhelm II., untertan. Tatsächlich ist das gesamte Romangeschehen auf diese beiden Figuren ausgerichtet – auf den Kaiser als Obrigkeit und Diederich Heßling als dessen Untertan.

Die Personen und die Personenkreise im Umfeld der zentralen Gestalten haben wenig Eigengewicht. Sie erhalten ihre Bedeutung aus ihrer Zuordnung zu den Hauptfiguren.

Damit aber bietet der Roman ein Das gesellschaftliche PanoramaPanorama der Gesellschaft der Kaiserzeit: Vertreter des Adels (von Wulckow, von Brietzen) werden vorgeführt, ebenso Arbeiter und Arbeiterführer, hauptsächlich aber das Bürgertum. Vertreter der Justiz (Jadassohn), der Kirche (Pastor Zillich), der Politik (Bürgermeister Dr.Scheffelweis), der Presse (Redakteur Nothgroschen), des Militärs (Major Kunze), der Schule (Gymnasialprofessor Kühnchen) kommen zu Wort. Vor allem gewinnt man Einblick in das Denken und Handeln der Unternehmer und ihrer Familien. Dem Abstieg der liberalen Patrizierfamilie Buck steht der Aufstieg der kaisertreuen Familie Heßling gegenüber.

Kaiser Wilhelm II. als Romanfigur

Wilhelm II., der 1859 geboren wurde und 1941 im Exil starb, der als König von Preußen und deutscher Kaiser von 1888 bis 1918 regierte und dessen Regierungszeit in den Geschichtsbüchern »Wilhelminische Ära«als »Wilhelminische Zeit«10 bezeichnet wird, ist bis in die Gegenwart Gegenstand intensiver historischer Forschungen. In Heinrich Manns Roman ist er eine literarische Figur, die von der historischen Person abgeleitet, mit dieser aber nicht identisch ist.

In zwei Episoden – einmal in Berlin (S. 64–69) und einmal in Rom (S. 402–409) – tritt der Kaiser direkt auf; indirekt ist er allgegenwärtig: Er ist die Leitfigur, an der sich die anderen Figuren des Romans ausrichten, indem sie sein Tun und Lassen kommentieren, aus seinen Reden zitieren, ihn nachahmen oder zu ihm auf Distanz gehen.

Der Kaiser selbst stellt sich als Der Kaiser als »Majestät«Majestät dar. Das lateinische Wort maiestas , abgeleitet von maius , der Komparativform von magnus ›groß‹, bedeutet Hoheit, Würde, Ansehen und verleiht seit Kaiser Augustus den römischen und später den mittelalterlichen Kaisern eine Sonderstellung. Die Höherstellung galt im Mittelalter als von Gott gegeben. Auch im zweiten deutschen Kaiserreich ist Majestätsbeleidigung noch ein Delikt, das gemäß Strafgesetzbuch je nach Schwere mit Zuchthaus, Gefängnis, Festungshaft und Verlust der bürgerlichen Rechte bestraft wurde. Zweifellos steht der Kaiser an der Spitze der Gesellschaft.

Wichtiger: Der Kaiser ist die personifizierte Die personifizierte MachtMacht. Er muss sich nicht legitimieren. Er muss nicht einmal handeln. Er braucht sich nur zu zeigen. Als der Kaiser »zum Besuch des Königs von Italien« (S. 400) anreist, ist sein Untertan Diederich Heßling schon da, um ihm zu huldigen und um die Auftritte des Kaisers zu begleiten und auszugestalten. Er opfert sich auf, um den »Kaiser im Tschako«, den Kaiser in »neue[r] Uniform« (S. 404), schließlich dessen »siebente Uniform« (S. 405) zur Geltung zu bringen. Uniform und Tschako sind die Zeichen der inszenierten kaiserlichen Macht.

Die gesamte Entwicklung des Kindes und des Studenten Diederich Heßling ist eine Entwicklung zum »Untertan«. Als Höhepunkte seines Lebens betrachtet er später seine beiden Die Begegnungen mit dem KaiserBegegnungen mit der kaiserlichen Obrigkeit, jene in Berlin, da ihn »der Kaiser vom Pferd herunter [an]blitzte« (S. 69), und jene in Rom, da sie, »der Kaiser und sein Untertan«, »einige Sekunden lang […] unter einem knallblauen Himmel ganz miteinander allein« (S. 402) waren. Dass in beiden Fällen der Kaiser seinen Untertan von oben herab ansieht, ist Teil der hierarchischen, von Diederich Heßling anerkannten und verteidigten Weltordnung, in der nicht die Bildung zur Persönlichkeit, sondern die Preisgabe der Individualität belohnt wird.

Diederich Heßling wächst in der Provinzstadt Netzig in einem Elternhaus auf, in dem der Vater patriarchalisch herrscht und die Mutter sich unterordnet. Als weitere »Die herrschenden GewaltenGewalten, denen man unterworfen war« (S. 10), sieht Diederich den Schornsteinfeger, die Polizei, den Arzt und schließlich die Schule an. An diesem »menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war« (S. 11), leidet er; gleichzeitig ist er stolz auf »die kalte Macht« (S. 11), lernt, mit ihr umzugehen, »den Machthabern nachzuahmen« (S. 12) und sie für sich auszunutzen.

Zum Studium, das ihn auf die Übernahme der elterlichen Firma vorbereiten soll, »schickte« der Vater »Diederich nach Berlin« (S. 16). Der anfänglich von »Heimweh« (S. 16) geplagte Student findet zunächst Familienanschluss im Hause Göppel, wo Agnes Göppel, die Tochter, seine Aufmerksamkeit auf sich zieht; dann aber wird er in die Studentenverbindung gelockt und aufgenommen. Hier fühlt er sich wohl: »Alles ward laut kommandiert, und wenn man es richtig befolgte, lebte man mit sich und der Welt in Frieden« (S. 32). Diederich einverleibt sich die Rituale, den »Komment« (S. 46) und die gesamte Welt- und Lebensanschauung der »Die KorporationKorporation« (S. 31) und richtet sein Leben nach diesen Grundsätzen aus.

Читать дальше