Um einen Beweiszu führen, braucht es mehrere Spuren und weitere Hypothesen. Bildlich gesprochen ist die Spur ein Puzzleteil. Ein Beweis sind mehrere benachbarte Puzzleteile, die zusammen einen Ausschnitt des gesuchten Bildes darstellen.

Durch den französischen Arzt, Juristen und Kriminalisten Edmond Locard(1877–1966) wurde das Prinzip der gegenseitigen Spurenübertragung erkannt und beschrieben:

„Überall dort, wo er geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch unbewusst, all das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine Fingerabdrücke oder seine Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fasern aus seiner Kleidung, das Glas, das er bricht, die Abdrücke der Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die Farbe macht, das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt. All dies und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der niemals vergisst.“

Wenn beispielsweise von einem Täter Schläge mit einem Hammer gegen den Kopf des Opfers geführt werden, dann finden sich Antragungen von Blut, Gewebe und Haaren am Hammer, aber auch Abriebe von Schmutz oder Lackpartikel vom Hammerkopf in der Wunde. Das Locard’sche Prinzip ist insbesondere bei gegenständlichen Spuren gut nachvollziehbar, gilt aber nicht nur für diese. So hinterlässt die Tat auch psychologische Spuren beim Täter, was beispielsweise in Verhaltensänderungen auffällig werden kann, wie auch schon im letzten Punkt des Weingart’schen Gerippes (s. o.) erwähnt wurde.

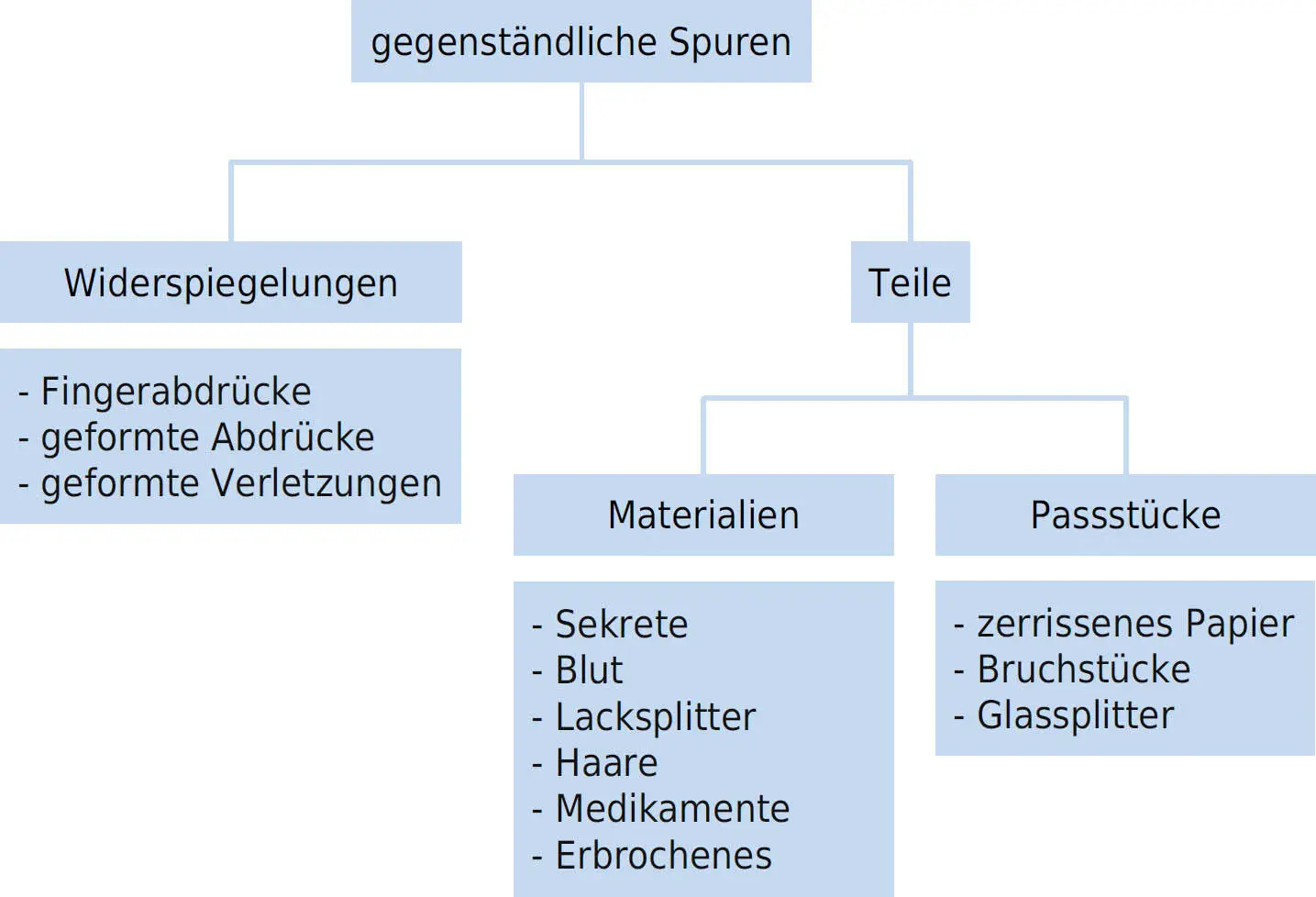

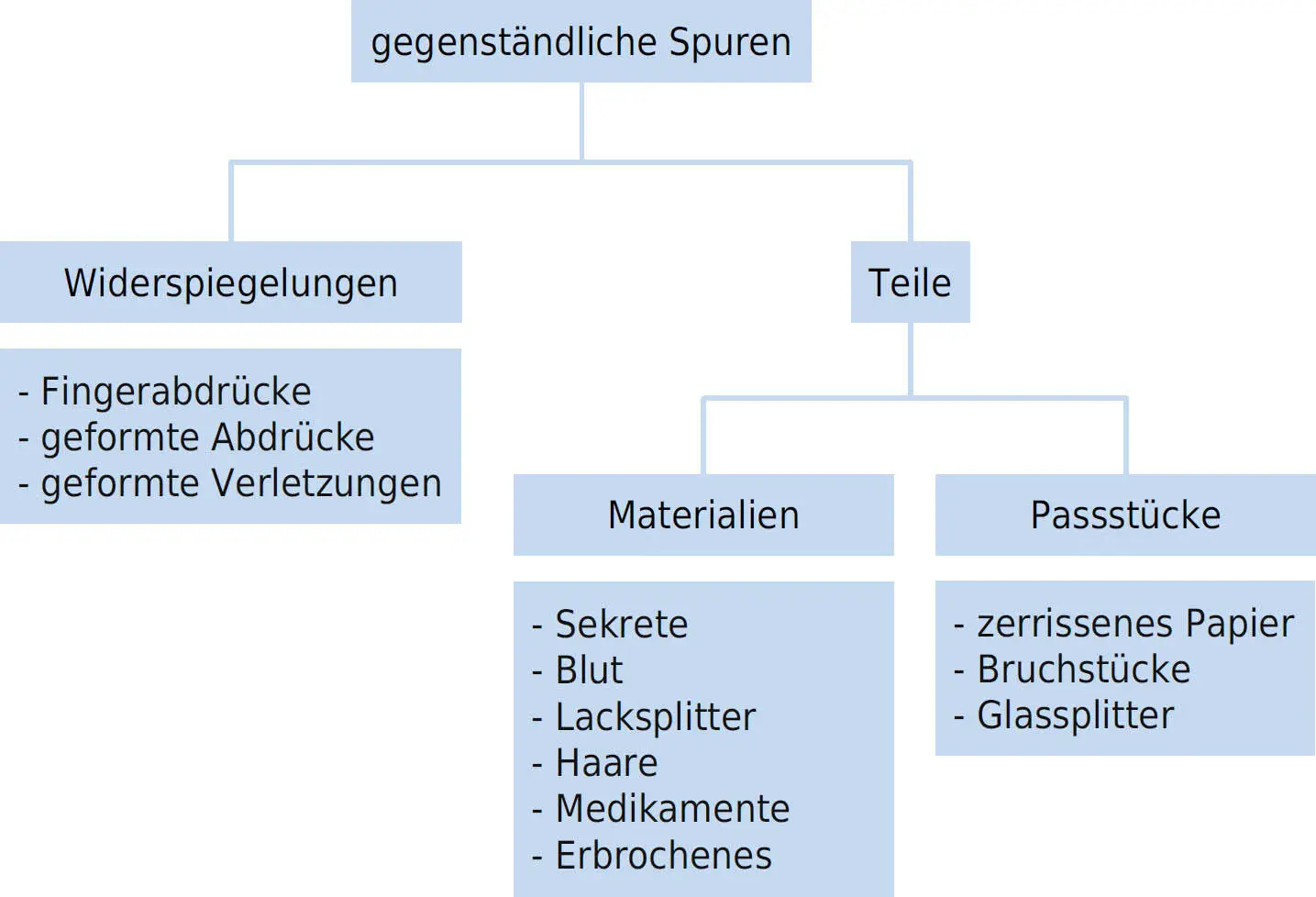

Es gibt keine Legaldefinition dafür, was eine Spur ist. Die Vielfalt der Möglichkeiten wird in den zahlreichen Versuchen sichtbar, eine Systematik der Spuren zu erstellen. Keine davon ist falsch, alle sind sie unvollständig. Für die gegenständlichen Spuren hat sich in der kriminalistischen Praxis die folgende Einteilung als praktikabel erwiesen.

Im Idealfall kann eine Spur sowohl dazu dienen einen Tatablauf zu rekonstruieren als auch die Identität des Spurenlegers festzustellen. Letzteres geschieht bei Fingerspuren über den daktyloskopischen Vergleich, bei vielen anderen Spuren über den Vergleich mit dem DNA-Profil.

Abb. 3: Systematik der gegenständlichen Spuren

Spuren sind so etwas wie die Essenz der Kriminalistik. Die Aufklärung eines Falls steht und fällt mit ihnen. Für gegenständliche Spuren hat sich die Abfolge der folgenden fünf Schritte als notwendig herausgestellt, um aus einer Spur auch einen Beweis machen zu können: Erkennen – Dokumentieren – Sichern – Kategorisieren – Rekonstruieren.

Wissen | Prinzipien der Spurensicherung

Wissen | Prinzipien der Spurensicherung

•Fünf Schritte: Erkennen – Dokumentieren – Sichern – Kategorisieren – Rekonstruieren

•Eine Spur ist unwiederbringlich verloren, wenn sie nicht richtig erkannt, gesichert und aufbewahrt wird.

•Die Methode der Spurensicherung ist abhängig von der nachfolgenden Untersuchungsmethode.

•Jede Spur muss so gesichert werden, dass eine nachträgliche Verfälschung, Veränderung oder Verunreinigung ausgeschlossen werden kann.

•Bei jeder gesicherten Spur muss jederzeit nachvollziehbar sein, wo, wann, wie und von wem sie gesichert wurde und wer sie in der Folge in Verwahrung hatte („chain of custody“).

Es handelt sich dabei primär um die Aufgabe der Kriminalpolizei, die hierfür eigene Dezernate eingerichtet hat. Für die Spurensuchekommen je nach gesuchter Spurenart verschiedene Beleuchtungseinrichtungen (Tatortleuchte, UV-Lampe, Infrarotfotografie), chemische Verfahren (z. B. Luminol für den Blutspurennachweis, Ninhydrin, Jod oder Cyanacrylat für die Suche nach Fingerabdrücken) oder biologischmedizinische Vorteste (z. B. Hemastix für Blutnachweis) zum Einsatz. Die Spurendokumentationerfolgt durch Beschreibung (Lokalisation, Art, Größe, Farbe, Gewicht und andere physikalisch-chemische Eigenschaften nach Bedarf) und durch Fotografie. Die Spurensicherungerfolgt gelegentlich im Original, häufiger aber durch Klebefolien oder – vor allem für den Nachweis von DNA – durch Abriebe mit DNA-freien Tupfern.

Fallbeispiel | Das Phantom von Heilbronn

Das Phantom von Heilbronn war die zwischen 2007 und 2009 in Europa am intensivsten gesuchte Verbrecherin. Auf ihr Konto gingen seit 1993 zahlreiche Diebstähle, Einbrüche, aber auch Raubüberfälle, Körperverletzungen und mehrere Tötungsdelikte in Deutschland, Österreich und Frankreich, darunter auch der Überfall auf einen Streifenwagen auf der Heilbronner Theresienwiese am 25.04.2007, bei dem eine Beamtin getötet und ein Beamter durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde. Diese Tat, welche zudem am helllichten Tag stattfand, war Namensgeberin für das Phantom von Heilbronn. Allen Taten gemeinsam war, dass bei der polizeilichen Spurensicherung und anschließenden Auswertung der DNA-Spuren immer wieder der genetische Fingerabdruck derselben Frau gefunden wurde und es gleichzeitig kaum andere hinweisende Spuren oder gar brauchbare Zeugenaussagen zu der Person gab. Die Breite der Straftaten und die geografische Verteilung verwirrte noch mehr.

Durch operative Fallanalysen (→ Kapitel 9.7) ging man davon aus, dass es sich um eine junge Frau, möglicherweise von männlichem Habitus handle, die Kontakte zur Drogenszene habe und sehr mobil sei. Schließlich konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei den Spuren um Verunreinigungen der zur Spurensicherung verwendeten Wattetupfer handelte und die vermeintliche Täterin eine Arbeiterin eines Herstellers war, es die gesuchte Serientäterin also gar nicht gab und die vermeintlich verknüpften Verbrechen nicht von derselben Person verübt worden waren. Dies führte dazu, dass für die Spurensicherung seither DNA-freie Tupfer verwendet werden. Der Überfall auf den Streifenwagen in Heilbronn konnte später dem nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeordnet werden.

Die Kategorisierungerfolgt einerseits nach dem Ort, an dem die Spur gesichert wurde, andererseits nach der Spurenart. Letztendlich dienen alle Spuren der Rekonstruktioneines Tathergangs. Je eindeutiger diese gelingt, desto größer ist der Beweiswert der daran beteiligten Spuren.

Wissen | Vorgehen bei der Sicherung von DNA-Spuren

Wissen | Vorgehen bei der Sicherung von DNA-Spuren

•DNA-freie Tupfer verwenden

•bei angetrockneten Spuren Tupfer mit Aqua bidest befeuchten und Spur mit mäßigem Druck unter drehenden Bewegungen abreiben

•bei feuchten Spuren diese mit Tupfer mit mäßigem Druck unter drehenden Bewegungen abreiben

•Mundschutz und Handschuhe bei der Asservierung der Spuren tragen

•mögliche Kontamination durch andere Personen oder Spuren vermeiden

•Tupfer und Spurenträger im Original jeweils einzeln verpacken

•feuchte Spuren trocknen lassen

•verpackte Spurenträger eindeutig beschriften: wo, wann, von wem entnommen

•Spuren trocken und bis maximal Raumtemperatur lagern

•Blut- und Urinproben einfrieren

Auch medizinische Befunde können zu Spuren werden. Die Feststellung und Dokumentation, vor allem aber die kriminalistische Bewertung von Verletzungen, Leichenerscheinungen oder Laborbefunden ist originäre Aufgabe der Rechtsmedizin. Aber auch hier gilt, dass Spuren mehrdeutig sind und ihre Bewertung nur in der Zusammenschau mit anderen Spuren sowie den Umständen des Falles gelingen kann. So kann aus einer Verletzung allein – etwa einer Schusswunde am Kopf – nicht automatisch abgeleitet werden, ob sie vom Opfer selbst oder von einem Fremdtäter beigebracht wurde. Es gibt aber Kriterien für die eine und die andere Variante.

Читать дальше

Wissen | Prinzipien der Spurensicherung

Wissen | Prinzipien der Spurensicherung