Wissen | Weingart’sches Gerippe

Wissen | Weingart’sches Gerippe

•Anwesenheit am Tatort: Wer war am Tatort? Festzustellen über Zeugen, vom Täter zurückgelassene Gegenstände, Spuren oder Alibiüberprüfungen von Verdächtigen

•Eigenschaften, Fertigkeiten, Charakter des Täters: Welche geistigen und körperlichen Eigenschaften muss der Täter besitzen? Welche Fertigkeiten muss der Täter besitzen? Wer hatte Kenntnisse bestimmter Umstände? Auf welchen Charakter lässt die Tat schließen?

•Tatmittel und Werkzeuge: Wem gehört das zur Tat benutzte Mittel? Wer hat das Werkzeug angefertigt, gekauft, verkauft oder sich geliehen? Auf welchen Beruf lässt das Werkzeug schließen?

•Beweggrund zur Tat: Anlass (Hass, Rache, Eifersucht, …), sexuelle Triebe, Endzweck, geistige Störung

•Wille zur Tat: Wer offenbarte den Willen zur Tat durch schriftliche oder mündliche Äußerungen, durch Vorbereitungen, durch Schutzmaßnahmen gegen Überführung oder Entdeckung oder durch Vorkehrungen zur Sicherung der Vorteile des Verbrechens?

•Physische Wirkungen auf den Täter: Wer hat Veränderungen an Körper oder Kleidung? Wer hat einen direkten materiellen Nutzen des Verbrechens?

•Psychische Wirkungen auf den Täter: Was deutet auf Schuldbewusstsein hin? Wer zeigte Schuldbewusstsein? Wer zeigte auffälliges Interesse über den Stand der Ermittlungen? Wer hatte besondere Kenntnisse des Tathergangs? Wer kennt Details, die nur der Täter wissen kann?

Ermittlungen dienen dazu, Fakten zu sammeln, sie zu sortieren, zu werten, aus ihnen Hypothesen zu formen und diese dann zu überprüfen. Eine Hypotheseist eine logische Aussage, deren Gültigkeit möglich, aber (noch) nicht bewiesen oder widerlegt ist. Sie basiert auf überprüfbaren Bedingungen, wie Befunde, Aussagen, Erfahrungssätze, Naturgesetze oder anderes. Der Wert einer Hypothese ist abhängig von der Belastbarkeit dieser Bedingungen. Wichtig ist dabei, Hypothesen nicht mit Fantasien zu verwechseln: Nicht alles, was überhaupt denkbar ist, ist auch wahrscheinlich. Man kann schon aus ermittlungsökonomischer Sicht nicht alles berücksichtigen, was theoretisch entfernt in Betracht kommen kann. So ist es wenig wahrscheinlich, dass, wenn ein Mann mit Stichverletzungen in einer von innen verschlossenen Wohnung in einer großen Blutlache liegt, er durch einen Außerirdischen ermordet wurde, der sich nach der Tat entmaterialisierte und deshalb keine Fußspuren am Tatort hinterließ.

Es empfiehlt sich vielmehr das nach dem Philosophen und Theologen William von Ockham (1288–1347) als „ Ockham’sches Rasiermesser“benannte Prinzip zu beachten, nach welchem von mehreren möglichen Erklärungen für einen Sachverhalt die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen ist. Eine Theorie ist dann einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen enthält und diese in klaren Beziehungen zueinanderstehen, sodass sich der zu erklärende Sachverhalt logisch erschließt.

Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass man sich als Ermittler möglichst rasch auf eine Theorie versteifen und die anderen Möglichkeiten außer Acht lassen sollte, im Gegenteil: Es ist ratsam, zunächst einmal möglichst viele Fakten zu sammeln, bevor man ausgefallene Hypothesen entwirft oder Theorien über einen Fall aufstellt. Der Bemerkung des fiktiven Detektivs Sherlock Holmesin der Geschichte „Ein Skandal in Böhmen“ (Arthur Conan Doyle, 1891) ist diesbezüglich nichts hinzuzufügen:

„Es ist ein kapitaler Fehler, eine Theorie aufzustellen, bevor man entsprechende Anhaltspunkte hat. Unbewusst beginnt man Fakten zu verdrehen, damit sie zu den Theorien passen, statt dass die Theorien zu den Fakten passen.“

Voreingenommen zu sein ist sicherlich einer der größten Fehler, die ein Kriminalist begehen kann. Es gibt aber noch ein paar mehr.

Wissen | Was ist schädlich für einen Kriminalisten?

Wissen | Was ist schädlich für einen Kriminalisten?

•Meinung ohne Fakten

•Meinung anstatt Wissen

•Verwechslung von Fantasie und Hypothese

•Lernunwillen

•Voreingenommenheit

•Ungeduld

•Selbstüberschätzung

•fehlende soziale Kompetenz

•übermäßiges emotionales Engagement

Man kann, um den Juristen und ehemaligen Professor für Strafrecht an der Universität Bern Hans Walder(1920–2005) zu zitieren, aber auch eine Positivliste von Kriterien aufstellen, die ein Kriminalist erfüllen sollte.

Wissen | Was benötigt ein Kriminalist?

Wissen | Was benötigt ein Kriminalist?

•Beobachtungsgabe

•rasche Auffassungsgabe

•gutes Gedächtnis

•konsequentes, scharfsinniges Denken

•Fantasie

•Selbstkritik

•Optimismus

•Geduld, bei Bedarf auch Verbissenheit

•Ehrgeiz

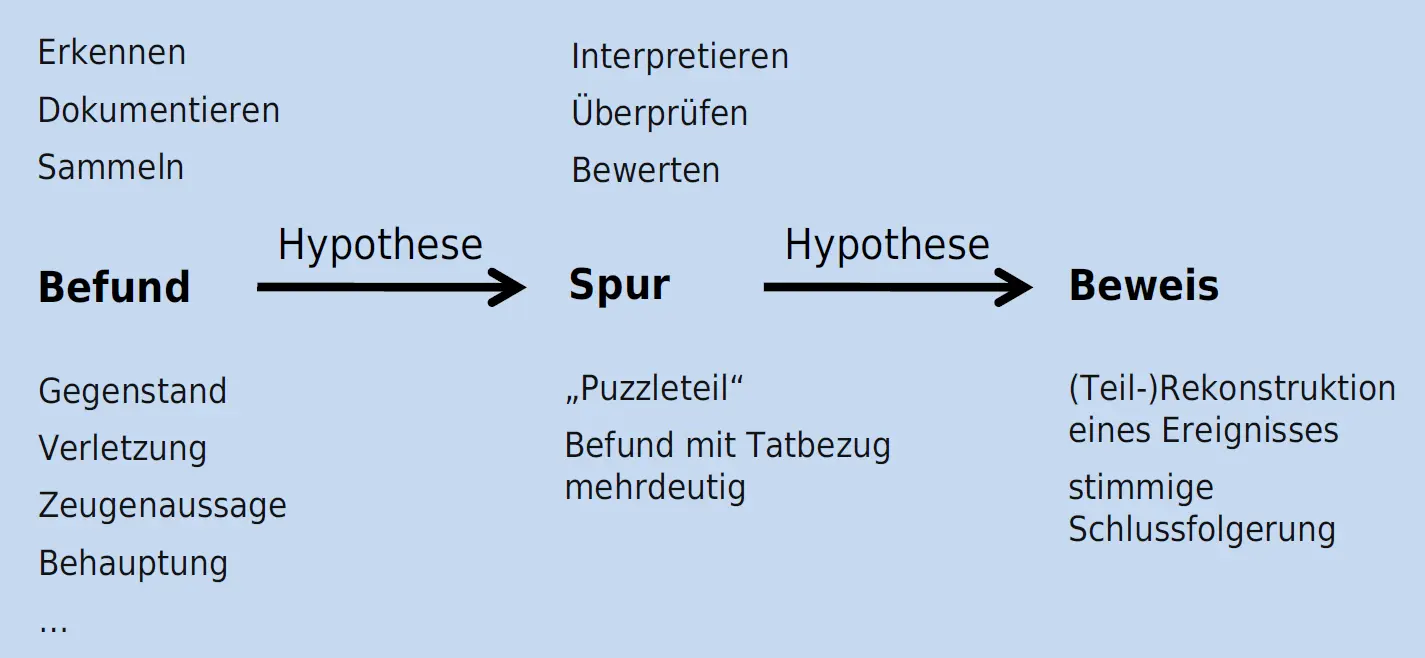

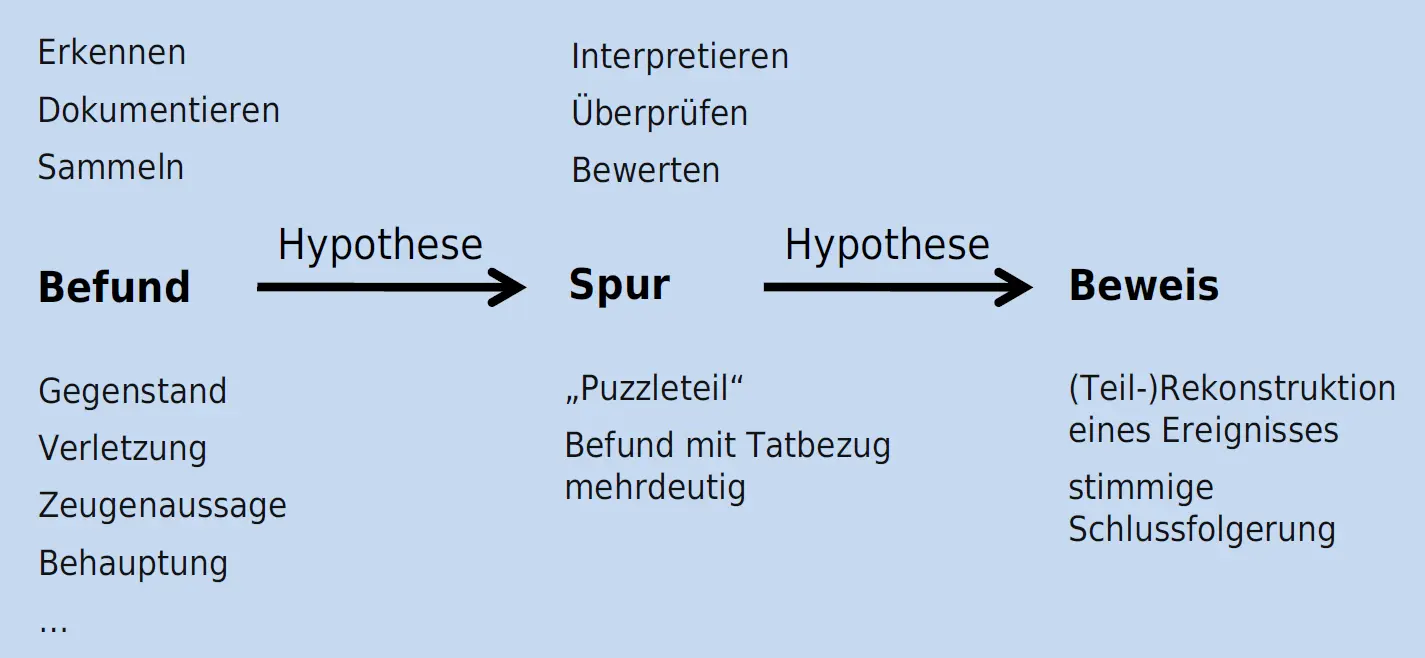

2.3Befunde, Spuren, Beweise

Ein Beweisist definitionsgemäß eine Kette von Schlussfolgerungen, die die Wahrheit einer Behauptung belegt. Beweise sind die Grundlage einer richterlichen Entscheidung. Ganz grob – und ohne, dass diese Einteilung einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt oder die juristischen Feinheiten berücksichtigt – kann man Personenbeweise von Sachbeweisen unterscheiden.

Ein Personenbeweisist beispielsweise eine Zeugenaussage. Zeugen sollen wahrheitsgemäß das wiedergeben, was sie von einer bestimmten Sache mitbekommen haben, sollen ihre Erinnerung an einen Vorgang ohne Wertung und ohne Veränderung wiedergeben. Diese Anforderung muss in vielen Fällen kritisch gesehen werden: So wie die Wahrnehmung abhängig ist von der Vorinformation, dem Wissen, der konkreten Situation und den individuellen Fähigkeiten zur Beobachtung, so ist die Erinnerung abhängig vom Umfang der Wahrnehmung, von der emotionalen und verstandesmäßigen Bewertung eines Vorfalls, von der Häufigkeit vergleichbarer Ereignisse im sonstigen Leben und von der seither verstrichenen Zeit.

Ein Sachbeweisist hingegen im weitesten Sinn gegenständlich fassbar. Er basiert auf einem oder mehreren Befunden, wie sie etwa Beschädigungen an einem Fahrzeug, Verletzungen, Blutspuren, Schuhabdrücke, Fingerabdrücke oder auch Laborergebnisse darstellen. Damit diese Befunde aber zu einem Beweis werden, bedürfen sie der Interpretation durch Sachverständige. Die wissenschaftliche Kriminalistik beschäftigt sich mit den Sachbeweisen und versucht, kriminalistische Fragen mit den Kenntnissen und Methoden der Wissenschaft zu beantworten.

Grundlage eines jeden Beweises sind Befunde.Hierbei kann es sich um die unterschiedlichsten Dinge handeln: Gegenstände, Zeugenaussagen, Verletzungen, Ergebnisse von Laboruntersuchungen, menschliches Verhalten, Banküberweisungen und vieles mehr. Befunde können etwas mit einer Tat zu tun haben, sie können aber auch davon völlig unabhängig sein: Eine weggeworfene Zigarettenkippe an einem Tatort kann vom Täter stammen oder dort nur zufällig liegen.

Damit ein Befund zur Spurwird, muss eine Hypothese erstellt („Zigarettenkippe stammt vom Täter“) und überprüft werden (DNA-Vergleich mit einem Tatverdächtigen). Aber auch dann ist eine Spur noch nicht eindeutig (Zigarettenkippe kann zwar einem Tatverdächtigen zugeordnet werden, beweist aber noch nicht die Täterschaft).

Abb. 2: Vom Befund zum Beweis

Читать дальше

Wissen | Weingart’sches Gerippe

Wissen | Weingart’sches Gerippe