Ein Beispiel für katholische Polemik

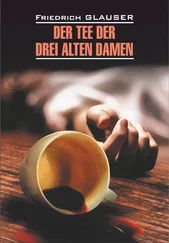

Betrachten wir noch ein katholisches Beispiel ( Abb 2)!

Abb 2 Erlösung durch die Sakramentenverwaltung der Kirche. Gemäldeteil eines Kapitelherrnepitaphs, einst in der Vierung des Hildesheimer Doms von 1585 und also öffentliches Lehrbild. [Bildnachweis]

Das Bild hing seit 1585 im Hildesheimer Dom. In der Mitte sehen wir „Ecclesia“, Frau Kirche also. Sie sitzt auf einem Gebäude, das von den zwölf Aposteln, von Päpsten, Kirchenvätern und Gestalten des Alten Testaments ‚bewohnt‘ wird. Ecclesia ist durch zwei Ketten mit Gott und den Heiligen im Himmel verbunden. Von ihrer Taille aus führen sechs weitere Ketten zu Gefäßen, die das Blut auffangen, das aus Christi Seitenwunde quillt, ein siebtes Gefäß befindet sich über dem Haupt der Ecclesia. Soweit der Bildinhalt! Inwiefern versinnbildlicht er nun eine bestimmte, hier die katholische Konfession?

Indem er Streitpunkte zwischen den Konfessionen, sozusagen die Grenzmarkierungen herausstreicht. Jedes der sieben mit Christi Blut gefüllten Gefäße symbolisiert ein Sakrament – Luther aber hatte die Mehrzahl der herkömmlichen Sakramente verworfen. Bekanntlich hatte Luther auch die herkömmliche heilsvermittelnde Funktion der Kirche nicht akzeptiert (man bringt diese Auffassung auf die Formel vom „allgemeinen Priestertum der Gläubigen“). Auf unserem Bild aber sitzt Ecclesia ganz im Zentrum, sie ist Verbindungsglied zwischen Erde und Himmel. Die Sakramente sind allesamt in der Hand von [<<20] Geistlichen, von Berufsklerikern also, sie teilen die Gnadenwirkung zu. Diese katholische Kirche ist nicht irgendeine, sondern die weltweite, einzig wahre – wie der Erdapfel in der rechten Hand von Frau Ecclesia anzeigt, überschrieben mit „catholica“. Das Haus der Kirche mit all den Heiligen und Kirchenvätern, Sakramenten und Gnadenwundern steht auf einer Insel inmitten des Weltenmeers, in dem berüchtigte Ketzer mit dem Ertrinken ringen. Dass sie mit Bibeln herumfuchteln, charakterisiert sie als Protestanten (das evangelische Schriftprinzip!). Man erkennt die Erzschurken Luther (links), Calvin und Zwingli (rechts).

Unser Gemälde macht die kämpferische Konsolidierung des Katholizismus am Konzil von Trient (es tagte in drei Sitzungsperioden zwischen 1545 und 1563) sinnfällig. Die katholische Seite, die jahrzehntelang im Zweifelsfall eben immer zurückgewichen war, die verinnerlicht hatte, dass sie der dynamischeren evangelischen Bewegung ja doch nicht gewachsen war – sie begann nun energisch dagegenzuhalten. Der tridentinische Kampfauftrag begann zu greifen. Die „Gegenreformation“ wurzelte gewiss im außerdeutschen Bereich, vor allem in der romanischen Welt, begann sich aber nun auch in Mitteleuropa auszuwirken. Der Katholizismus schloss die Reihen und formierte sich zum Kampf. Alle Konfessionen schlossen europaweit die Reihen, in scharfer Abgrenzung zueinander. Aber in der Mitte des Kontinents geschah das innerhalb ein und desselben politischen Systems. Dieses wurde darüber zunehmend polarisiert und schließlich funktionsunfähig.

1.2.3 Der Interpretationskrieg um den Religionsfrieden

Jahrzehnte, ehe die Waffen sprachen, rangen die Theologen – sie ohnehin –, aber auch, in wachsender Erbitterung, die Rechtsgelehrten miteinander. Anstatt zu Söldnern griff man zu Juristen, die in professioneller Spitzfindigkeit das Beste für die je eigene Seite aus dem Ersten Religionsfrieden herauszuholen versuchten. Das gewiss in der subjektiv ehrlichen Überzeugung, der Wahrheit Breschen zu schlagen! Aber für das Funktionieren des politischen Systems wurde der immer zermürbendere Interpretationskrieg um den Text von 1555 problematisch, weil sich an die Stelle der geschmeidigen Suche nach dem Kompromiss (also der Politik) sukzessive die Rechthaberei setzte. [<<22]

Die „Verrechtlichung“ aller Lebensbereiche ist, wie ganz sicher die „Säkularisierung“ und wohl auch die sogenannte „Sozialdisziplinierung“, einer der elementaren Langfristtrends, die die Frühe Neuzeit ausfüllen. Und dass man sich beim Verrechtlichungsversuch von 1555, weil elementare Überzeugungen divergierten, dehnbarer Formelkompromisse bedient hatte (die Zeitgenossen drückten es anders aus, sprachen vom „Dissimulieren“), ist an sich typisch für die Reichspolitik. Das Regelwerk des Reiches war nicht fest gefügt, sondern locker gefugt, ließ Spielräume für tektonische Verschiebungen. Große Toleranzen also statt Präzisionsarbeit – aber genau das war das Erfolgsgeheimnis. Daher beim modernen Betrachter der Eindruck mangelnder Effizienz, von Reibungsverlusten, da greift nicht jedes Rädchen passgenau ins andere, es ächzt und stöhnt in allen Scharnieren, aber die Maschine läuft jahrhundertelang. Das Alte Reich war ja bemerkenswert viel langlebiger als alle Nachfolgegebilde in Mitteleuropa bis heute; es besaß eine überragende „Zeitelastizität“ (um den Ausdruck für die zeitliche Erstreckungsfähigkeit eines politischen Systems vom Soziologen Niklas Luhmann zu borgen). Kompromiss wurde oft nicht auf halbem Wege zwischen zwei Maximalforderungen festgezurrt, äußerte sich vielmehr in dehnbaren Formeln, in Termini, die verschiedene Interessengruppen auf verschiedene Weise füllen konnten. Jener notorische Auslegungsstreit, der Reichsgeschichte zur Rechtsgeschichte macht, mag heute bei der ersten Annäherung an das Alte Reich abstoßen, aber die Soll-Lücken, die gleich mit eingebauten Interpretationsspielräume machten die Reichsverfassung in ihrer Zeit so unwiderstehlich, also langlebig.

„Dissimulierende“ Formelkompromisse

Der Vorsatz von 1555, den fortbestehenden Wahrheitsdissens durch (oft „dissimulierende“) Kompromissformeln politisch und juristisch handhabbar zu machen, schien eine Generation lang zu greifen. Doch zahlte sich der Versuch der „Verrechtlichung“ langfristig in diesem Fall nicht aus – denn der Diskurs über den Religionsfrieden mündete in eine desaströse Kommunikationsstörung. Es bildeten sich zwei Interpretationsschulen heraus, deren gemeinsame Schnittmenge sich bedrohlich leerte. Weil die eigene Auslegung natürlich die einzig zulässige war, nur sie den „reinen, lauteren Buchstaben“ des Religionsfriedens zum Klingen brachte, behauptete die Gegenseite offenkundig himmelschreiendes Unrecht. In ellenlangen Listen seiner [<<23] konfessionsspezifischen „Gravamina“ (lateinisch „gravamen“ – im Plural „gravamina“ – heißt „Beschwerde“) geißelte man ihre unhaltbaren Verdrehungen, stets forderte man, dass sie all diese Steine des Anstoßes erst einmal aus dem Weg räumen müsse, ehe man sie wieder als politikfähig erachten, mit ihr ins politische Geschäft kommen könne.

Ist auch der Calvinismus zulässig?

Alle brisanten reichspolitischen Konflikte seit den 1580er-Jahren drehten sich um die rechte Auslegung des Religionsfriedens. Das gibt der scheinbar so schwer überschaubaren Fülle an Querelen in dieser wenig harmonischen Zeit ihren inneren Zusammenhang und macht, was auf den ersten Blick nur kauzig und verbohrt anmutet, nachvollziehbar. Beispielsweise war – wie wir ja schon wissen – durchaus unklar, ob der Religionsfrieden auch calvinistische Glaubensübung schütze. Beginnend mit der Kurpfalz, hatten sich eine ganze Reihe von Reichsterritorien der westeuropäischen Spielart von Reformation, dem Calvinismus zugewandt. (Die Forschungsliteratur nennt deutsche Anhänger Calvins gern „Reformierte“; wegen der Missverständnisse gebärenden Nähe des Worts zur „Reformation“ belässt es dieses Studienbuch bei deutschen „Calvinisten“.) Nun hatte der Calvinismus seine eigenen „Konfessionen“ (also Bekenntnisschriften). Der Religionsfrieden aber nahm bekanntlich nur „alte religion“ und „augspurgische confession“ unter sein Schutzversprechen. Viele Katholiken ergrimmte deshalb die für sie illegale calvinistische Glaubensübung auf Reichsboden.

Читать дальше