Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 eilte seiner Zeit zu weit voraus. Es kann faszinieren, den Akten abzulesen, wie sich das vom doppelten Wahrheitsmonopol bedrohte Reich 1555 auf den säkularen Boden eines politischen Friedens rettete. Aber nach gut einer Generation pochte das Wahrheitsproblem kraftvoller denn je wieder an die Türe. Eine Generation lang schien der Gedanke, den Wahrheitsdissens rechtlich zu neutralisieren und politisch zu überwölben, das Reich tatsächlich zu befrieden, aber seit den 1580er-Jahren wurde dann ziemlich rasch ziemlich vieles schlechter. [<<15]

1.2 Seit 1580 – die konfessionelle Polarisierung des Reichsverbands

1.2.1 Die interkonfessionellen Beziehungen verschlechtern sich wieder

Warum litt denn das Reich unter Kaiser Rudolf II. (1576–1612) erneut, wie schon vor 1555, unter erheblichen interkonfessionellen Spannungen? Zunächst einmal wegen Rudolf, genauer: seiner mangelnden Präsenz in der Reichspolitik. Rudolf war nicht dumm (wiewohl er uns aus den – künstlerisch durchaus hochstehenden – Porträts ja oft etwas tumb anstarrt). Aber er besaß nicht die Psyche eines Entscheiders.

Rudolf II., ein kaum noch regierungsfähiger Kaiser

Die Mitakteure beklagten Rudolfs „melancholia“. Wir meinen, bei diesem Ausdruck in etwa Bescheid zu wissen, sind versucht, ihn mit depressiver Verstimmung und Antriebsarmut zu übersetzen. Frühneuzeitliche Akten nennen aber unterschiedslos alles, was wir heute als psychische Störung bezeichnen würden, vom harmlosen Tick über die Neurose bis hin zur Psychose, „melancholia“. Wenn man Rudolf ein wenig kennt (genauer: sein Handeln, soweit es sich in den Akten widerspiegelt), wird man, eher als auf melancholische Apathie, auf eine agitiert-depressive Krankheit schließen. Ober gar auf eine Geisteskrankheit, war er schizophren? Seine Tobsuchtsanfälle waren berüchtigt; offenkundig wähnte er sich zeitweise verhext – hat er im Zuge schizophrener Schübe Stimmen gehört? Oder war er einfach nur ein verschrobener, menschenscheuer Sonderling? Wir kommen als Historiker mit unseren Methoden auf diesem Gebiet nicht weit. Jedenfalls neigte Rudolf im Lauf der Jahre zu immer abenteuerlicheren Fluchten aus der Wirklichkeit. Ein Moderator mit Charisma und Autorität ist er dem Reich nicht gewesen.

Ein folgenreicher Generationswechsel

Dieses Manko kam sozusagen verschlimmernd hinzu. Wozu? Wir können angesichts des Forschungsstands (die Reichspolitik der Jahrzehnte um 1600 ist viel weniger untersucht als, beispielsweise, die der Reformationszeit) nur spekulieren. War es nicht auch eine Generationenfrage? Es starben jene Fürsten, die die Malaise der Jahre vor dem Religionsfrieden noch selbst erlebt hatten, gewissermaßen nacheinander weg. An ihre Stelle traten forsche junge Leute, die vor allem eines verabscheuten: die dauernde Leisetreterei der Altvorderen, ihre [<<16] ewige Kompromisslerei. Zumal viele von ihnen ganz in kämpferisch konfessionellem Geiste erzogen worden waren, etwa an Jesuitenkollegs. Anspruchsvoller formuliert: Sie hatten eine konfessionalisierte Primärsozialisation durchlaufen.

Dasselbe gilt für Gelehrte, die Autoren von theologischen und juristischen Traktaten, von populäreren Flugschriften. Auch dort kann man seit den 1580er-Jahren eine vordem unbekannte Militanz beobachten, auf katholischer Seite bis hin zum frohgemut oder aggressiv vorgetragenen Bekenntnis, sich nicht mehr an den Religionsfrieden gebunden zu fühlen: Die Notsituation von 1555 ist vorbei, es gibt nun keine Ausreden mehr – wir müssen die Ketzerei austilgen. Je nach Adressatenkreis war in solchen Abhandlungen häufig von „ausrotten“ oder aber von „exstirpare“ die Rede. (Als „Ketzer“ oder „Häretiker“, also Irrgläubige, bezeichneten Katholiken alle, die von der in Rom festgelegten offiziellen katholischen Glaubenslehre abwichen – so natürlich Lutheraner und Calvinisten.)

1.2.2 Ein Versuch, den mentalen Haushalt des Konfessionellen Zeitalters sinnfällig zu machen

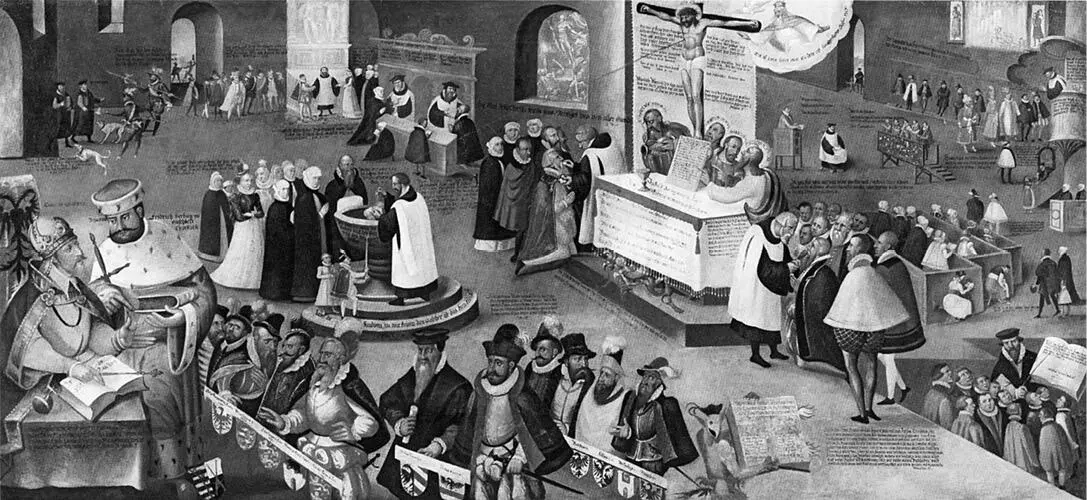

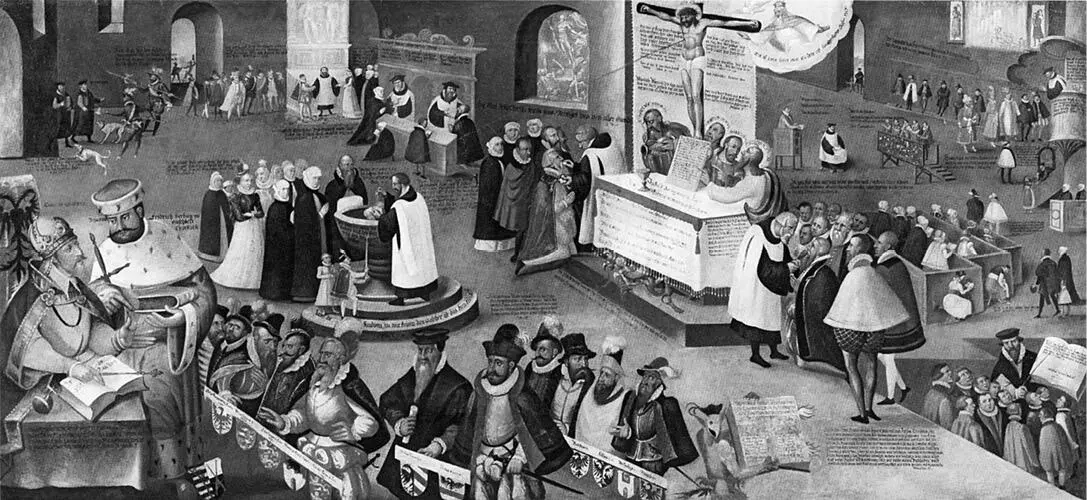

Der mentale Haushalt des Konfessionellen Zeitalters ist uns Heutigen fremd, bei der ersten Annäherung befremdlich, viel schwerer zugänglich als der der Renaissance oder des reformatorischen Aufbruchs. Wie kann man „Konfessionalisierung“ sinnfällig machen, veranschaulichen? Versuchen wir es mit zwei Gemälden! Auch die Maler stellten sich ja in den Dienst der konfessionellen Propaganda, der konfessionellen Polemik, der konfessionellen Konfrontation. Lehrgemälde in den Kirchen betonten die Unterscheidungsmerkmale zwischen der ins Bild gesetzten allein selig machenden Konfession und den anderen, grundverkehrten Glaubensweisen.

So wie unser Beispiel ( Abb 1), das der Nürnberger Andreas Herneisen 1601 für den Rat der Stadt Windsheim gemalt hat.

Abb 1 Gemälde von Andreas Herneisen für den Rat der Stadt Windsheim 1601. [Bildnachweis]

Er ist überhaupt der Schöpfer dieses Bildtypus eines evangelischen Bekenntnisgemäldes, der danach Generationen lang fast vierzig Mal für weitere, überwiegend großformatige Bildtafeln, zumal in Franken, Thüringen und Sachsen Pate stehen wird. Konstant bleiben Jahrzehnte lang insbesondere die beiden folgenden zentralen, von Herneisen [<<17] zusammengeführten Bildelemente: Verschiedene Reichsfürsten und Städtevertreter überreichen Kaiser Karl V. die Confessio Augustana; dahinter, daneben oder ringsum werden viele gottesdienstliche Handlungen angedeutet, wie sie lutherische Kirchenordnungen des 17. Jahrhunderts vorsehen. Die identitätsstiftende historische Reminiszenz ist eingebettet in eine katechetische Lehrtafel. Sie veranschaulicht wesentliche Elemente lutherischer Orthodoxie im Zeitalter verfestigter Konfessionalisierung. Der Rückbezug auf den Augsburger Reichstag verbürgt, dass sie dogmatisch, liturgisch und pastoral in der Confessio Augustana von 1530 wurzeln – liturgische Handlungen, katechetische Unterweisung, bestimmte religiöse Verhaltensweisen der „Gnesiolutheraner“ (wie die Forschung jene Lutheranhänger nennt, die auf strikte Abgrenzung zur calvinistischen Reformation pochten), hierfür signifikante Realien.

Lutheraner polemisieren gegen Katholiken …

Überall geißelt die Zurschaustellung korrekter Glaubensübung, weil auf die neuralgischen Streitpunkte fokussiert, die Abweichung hiervon. [<<18] Alles wird auf den Bildtafeln mehr oder weniger ausführlich schriftlich kommentiert. In Bild wie Text finden wir viele kontroverstheologische Anspielungen. Sie zielen in zwei Richtungen. Zum einen wird – wenig überraschend – „papistische Abgötterei“ gegeißelt. Der Teufel, der dem Betrachter sein „Verzeichnis meiner getreuen Diener“ entgegenreckt, hat ein Jesuitenhütlein auf, die Namensliste beginnt so: „Papst der Erzketzer“.

Aber die Abgrenzung zur römischen Kirche scheint gar nicht das Hauptanliegen unseres Bildes zu sein. Was würden wir denn im Zentrum eines lutherischen Bekenntnisgemäldes vermuten? Doch wohl die Kanzel, auf ihr ein Prediger mit der Bibel in der Hand; die Kanzel hängt indes rechts oben am Rand. Wäre nun eine Zentrierung des Bildraums auf die Wortverkündigung hin nicht vorzüglich für eine demonstrative Absetzung von katholischer Messe mit ihrer multiplen Sinnlichkeit vom gemalten Himmel bis hin zu Weihrauchduft geeignet gewesen? Seht her, im evangelischen Gottesdienst geht es nicht [<<19] um allerlei Brimborium, hier steht das Wort Gottes im Mittelpunkt? Darum scheint es der Tafel gar nicht in erster Linie zu gehen.

… aber genauso heftig gegen Calvinisten

Viel größer und zentraler als die Kanzel setzt sie, außer dem Reichstagsgeschehen, den Altar und das Taufbecken ins Bild. Hier nun werden die anderen reformatorischen Bewegungen ins Unrecht gesetzt. Denn getauft wird unübersehbar ein splitternacktes Baby (und nicht etwa ein Erwachsener, wie das die Täufer praktizierten). Und der Altar? Gewiss, dort wird Wein gereicht (der „Laienkelch“; in katholischen Kirchen trank und trinkt nur der Priester Wein). Vor allem aber wird Luthers Auffassung von der Realpräsenz Christi beim Abendmahl propagiert, liturgischer Bezugspunkt ist der Kreuzaltar und nicht Calvins sitzende, zum bloß symbolischen Mahl versammelte Tischgemeinschaft. Calvinisten entfernten Altäre aus den Kirchen – schon deshalb rückte ihn unser lutherischer Maler ins Zentrum. Vor allem also spießt er den Calvinismus auf, was wir übrigens fast wörtlich nehmen dürfen: Wo Kirchenwächter ihre Hellebarden unliebsamen Gästen entgegenrecken, erkennen wir „Zwingel“ und „Calvin“ – die müssen leider draußen bleiben.

Читать дальше