Abb. 7: Klassifikation der „Schwachsinnigen“ nach pädagogischen Gesichtspunkten in der DDR (Baudisch et al. 1987, 36)

Ausbauphase

In den 1970er Jahren begann die Einrichtungen von ‚geschützten Arbeitsplätzen‘. Hierzu führen Baudisch et al. aus:

„Sehr schwer intelligenzgeschädigte Jugendliche oder solche mit stark leistungsmindernden Mehrfachschädigungen erhalten eine Ausbildung und üben produktive Tätigkeiten unter Bedingungen der ‚geschützten Arbeit‘ aus. ‚Geschützte Arbeit ist eine von physisch schwerstgeschädigten oder psychisch schwergeschädigten Menschen in einem besonders ausgestalteten Arbeitsverhältnis unter spezifischen Bedingungen ausgeübte Tätigkeit.’ (‚Anordnung zur Sicherung des Rechts auf Arbeit für Rehabilitanden‘ vom 26. August 1969, GB1. II, Nr. 75/1969, §1)“ (1987, 182).

Nachdem die geschützte Arbeit fester Bestandteil der Arbeitsgesetzgebung wurde, standen für geistig behinderte Jugendliche, die Hilfsschulen besuchten, 1989 über 30 Berufe zur Verfügung. Sie konnten eine Ausbildung als Teilfacharbeiter absolvieren. Die Ausdifferenzierung der Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung resultierte „aus dem großen Stellenwert, der der Arbeit in der sozialistischen Gesellschaft zukam und der auch für die ‚Rehabilitanden‘ gelten sollte“ (Barsch 2007, 218).

Dispensaire

Nach dem Vorbild der Krankenversorgung in der Sowjetunion wurden Ende der 1960er Jahre auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses „Maßnahmen zur Förderung, Beschulung und Betreuung geschädigter Kinder und Jugendlicher sowie psychisch behinderter Erwachsener“ (1969) sogenannte ‚Kreisdispensaire‘, interdisziplinär arbeitende Ambulanzen, eingeführt. Ihre Aufgabe bestand in der Prophylaxe, Diagnostik, Therapie/Rehabilitation und Nachsorge psychisch entwicklungsgestörter Kinder und Jugendlicher sowie der Dokumentation und Planung von Maßnahmen. Die Arbeit der pädagogischen, psychologischen und medizinischen Fachkräfte bezog die Familien mit ein. Die Dispensairebetreuung wurde auch in Form von Hausbesuchen durchgeführt.

Ende der 1960er Jahre wurden an der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Halle-Wittenberg die theoretischen Grundlagen für die pädagogische Arbeit mit geistig behinderten Menschen, die Rehabilitationspädagogik, entwickelt. „Das in Berlin entstandene ‚Grundlagenmaterial‘ bot den Fördereinrichtungen in Form einer Richtlinie mit Stoffplan detaillierte und praxisnahe Erziehungs- und Bildungsziele, die sich im wesentlichen an der Lebenswirklichkeit der in ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen orientierten und nur marginal im theoretischen Unterbau von der sozialistischen Ideologie beeinflusst waren“ (Barsch 2007, 216). Die Rehabilitationspädagogik war von einem medizinischen Menschenbild geprägt. Dennoch glichen die didaktischen Grundsätze und Methoden denen der Sonder- bzw. Heilpädagogik der Bundesrepublik.

In der DDR führten die zahlreichen Entwicklungen in der Erziehung und Betreuung von Menschen mit Behinderung zu einer grundsätzlichen Verbesserung der Lebensbedingungen geistig behinderter Menschen, wobei diese Entwicklungen jedoch nicht stringent verliefen. Das heißt, während sich die Bedingungen für lernbehinderter und leicht geistig behinderter Kinder und Jugendlicher verbesserte, „gelang dies für schwer behinderte Menschen nur in Ansätzen“ (Barsch 2007, 215). Der sozialistische Leistungs- und Gesellschaftsgedanke spielte anders als in Hilfsschulen für die Förderungseinrichtungen des Gesundheitswesens, also für Menschen mit geistiger Behinderung keine Rolle.

Zusammenfassung

Barsch fasst das Ergebnis seiner Untersuchung „Geistig behinderte Menschen in der DDR“ (2007) wie folgt zusammen:

1.„In der DDR existierte ein differenziertes, aber territorial unterschiedlich weit ausgebautes Rehabilitationssystem.

2.Die Behindertenpädagogik in Form der Rehabilitationspädagogik erlebte eine zunehmende Professionalisierung.

3.Die Orientierung an medizinischen Modellen resultierte aus dem Grundverständnis der Rehabilitationspädagogik als einer Pädagogik bei Schädigung. Trotz geforderter interdisziplinärer Gleichberechtigung konnte auch auf der Ebene der Rechtsvorschriften die Dominanz des medizinischen Urteils nicht abgeschwächt werden.

4.Aspekte wie Selbstbestimmung, Integration und Elternaktivität wurden kaum thematisiert. … Auf der praktischen Ebene entsprangen aus der Rehabilitationspädagogik Richtlinien und Stoffteile, die eine kindorientierte und effektive Förderung ermöglichten. Bildungs- und Fördermöglichkeiten für geistig schwerstbehinderte Menschen waren trotz einiger Ausnahmen so gut wie nicht vorhanden. Ihre Betreuung und Pflege basierte auf minimalen Standards.

5.Der Qualitätsgrad der Lebensbedingungen von geistig behinderten Menschen war stark abhängig vom Engagement von Einzelpersonen.

6.Geistig behinderte Menschen konnten – sofern die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur vorhanden war und das soziale Umfeld positiv wirkte – ein gesellschaftlich integriertes, beruflich und in ihrer Freizeit erfülltes Leben führen“ (Barsch 2007, 218f).

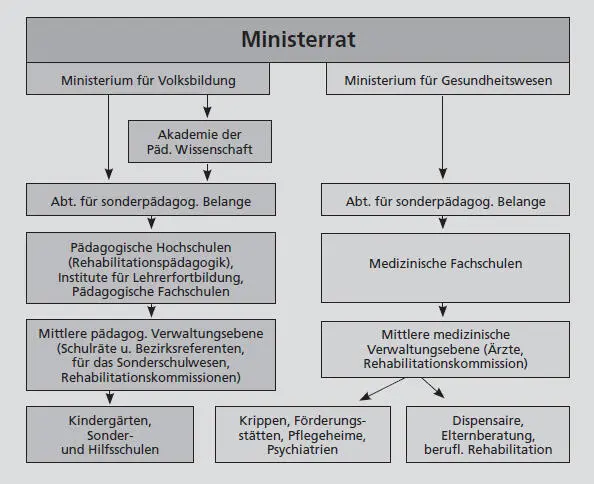

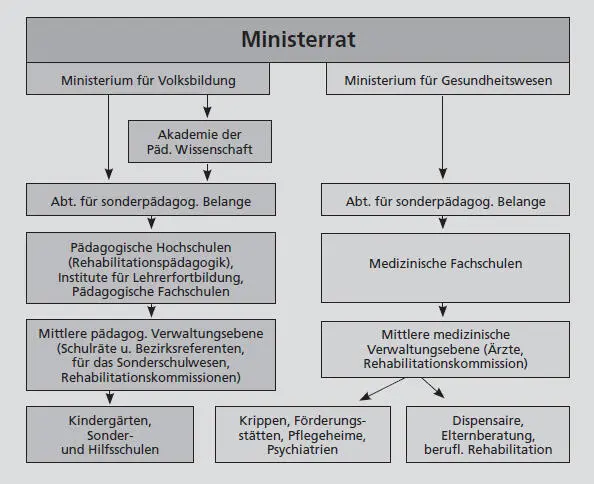

Abb. 8: Verwaltungsstruktur als Grundlage für unterschiedliche Systementwicklungen der Geistigbehindertenpädagogik in den beiden deutschen Staaten/System der DDR (Barsch 2007, 101)

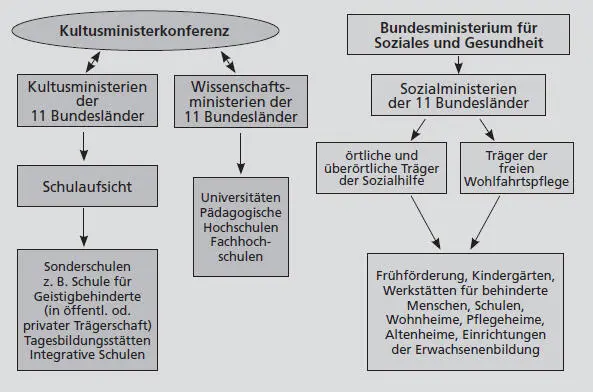

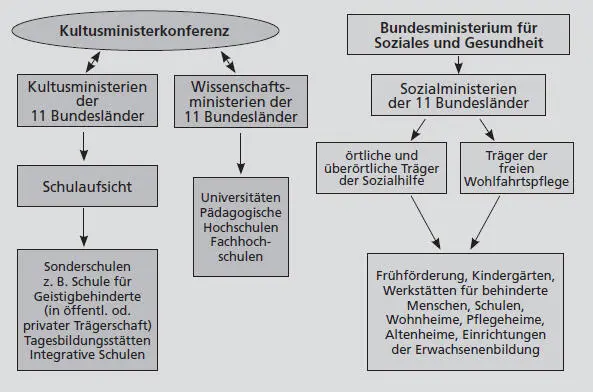

Abb. 9: Verwaltungsstruktur als Grundlage für unterschiedliche Systementwicklungen der Geistigbehindertenpädagogik in den beiden deutschen Staaten/System der BRD

Unterschiede in der Entwicklung der beiden deutschen Staaten

Der historische Aufriss zeigt, dass die Geistigbehindertenpädagogik in beiden deutschen Staaten ihren Ursprung in der Praxis hat. Die Entwicklung von Konzeptionen und Theorien der Erziehung und Bildung war erst der zweite Schritt. Die ersten Lehrstühle für Geistigbehindertenpädagogik wurden in den 1970er Jahren an verschiedenen Universitäten in der BRD und DDR eingerichtet. Inzwischen hat sich die Geistigbehindertenpädagogik durch die verstärkte Forschung in den verschiedenen schulischen und außerschulischen Handlungsfeldern als Erziehungs- und Bildungswissenschaft etabliert ( Kap. 5). Und als solche nimmt sie Einfluss auf die Praxis.

Vergleicht man die Entwicklung in den beiden deutschen Staaten mit einander, so ist festzustellen, dass etwa 10 Jahre nach deren Gründung (1949) die Gemeinsamkeiten der Entwicklung überwiegen.

„Eine unterschiedliche Entwicklung des Sonderschulwesens von BRD und DDR deutet sich seit den späten 70er Jahren an. Während das Sonderschulsystem der DDR unter stärkeren Leistungsdruck geriet, was sich in der Ausschulung schwer schwachsinniger Kinder aus der Hilfsschule … niederschlug, erfolgte in der Bundesrepublik ein tiefgreifender Veränderungsprozess“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 327).

Der Wandel in der BRD zeigte sich an der Abkehr vom medizinischen Verständnis von Behinderung, an der Schulpflicht für Kinder mit geistiger und schwerer Behinderung, an der beginnenden Integrationsdiskussion, der Normalisierung der Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung sowie an der verstärkten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der geistigen Behinderung. Diese positiven Entwicklungen in der BRD wurden durch die wirtschaftliche Situation und die Öffnung für internationale Entwicklungen in der Behindertenhilfe möglich. Barsch nennt drei Aspekte, die in der DDR für die Stagnation der Entwicklung verantwortlich sind:

Читать дальше