Schutz von Geflüchteten und gemischte Wanderungen

Der UNHCR hat sich bereits früh mit dem Problem der gemischten Wanderungen auseinandergesetzt, um die Gefahren, denen Menschen, die migrieren, ausgesetzt sind, ins Bewusstsein zu bringen und deren Menschenrechte zu wahren. Er hat hierfür ein Zehn-Punkte-Programm aufgestellt, mit dessen Hilfe Migrant*innen, die keine Geflüchteten sind, geschützt werden sollen (UNHCR 2007, S.1-2). Die Punkte umfassen u.a. mehr Kooperation der beteiligten Hilfsorganisationen, eine Verbesserung der Datenlage sowie die Entwicklung einer Informationsstrategie, mit der mehr Sicherheit auf der Wanderungsroute und mehr Aufnahmemöglichkeiten für die Geflüchteten geschaffen werden sollen. Zudem soll eine unterstützte Rückkehr gefördert werden.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der North Africa Mixed Migration Hub (MHub). Er setzt sich für den Schutz von Migrierenden in Nordafrika ein. U.a. sammelt er Daten zum Verstoß gegen Menschenrechte, die Politik und Öffentlichkeit aufrütteln sollen. Auch der MHub verweist auf die komplexen Wanderungsbewegungen unterschiedlichster Menschen mit unterschiedlichsten Migrationsmotiven. Er betont aber, dass all diese Menschen ständig Gefahren ausgesetzt sind. Er setzt sich damit für den Schutz der Menschenrechte ungeachtet der Form der Migration ein (MHub 2016, S.1).

Daneben hat der UNHCR auch ein Mandat für die oben angesprochenen Binnengeflüchteten, die innerhalb ihres Heimatlandes flüchten, und von der UNHCR offiziell als „Internally Displaced Persons“ (s.o.) bezeichnet werden. Wie wir schon gesehen haben, machen sie den größeren Teil der weltweit Geflüchteten aus. Obwohl sie häufig aus den gleichen Gründen fliehen (bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen), verbleiben sie jedoch im Gegensatz zu internationalen Geflüchteten unter dem Schutz des Rechtssystems ihres Staates (UNHCR 2014). Dennoch ist klar, dass auch diese Gruppe internationalen Schutzes bedarf, insbesondere wenn die eigene Regierung der Grund für ihre Flucht ist, wie man aktuell in Syrien sieht.

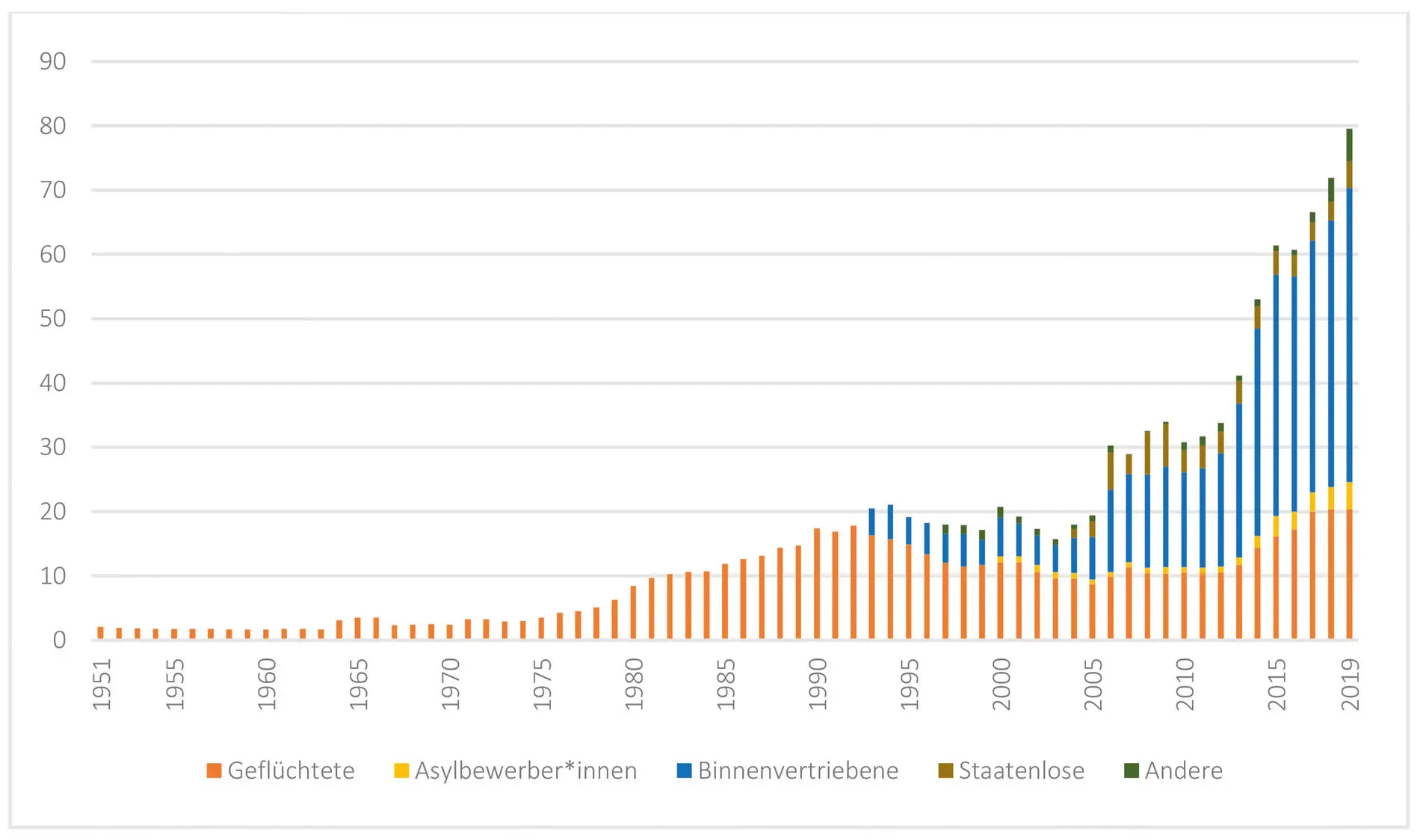

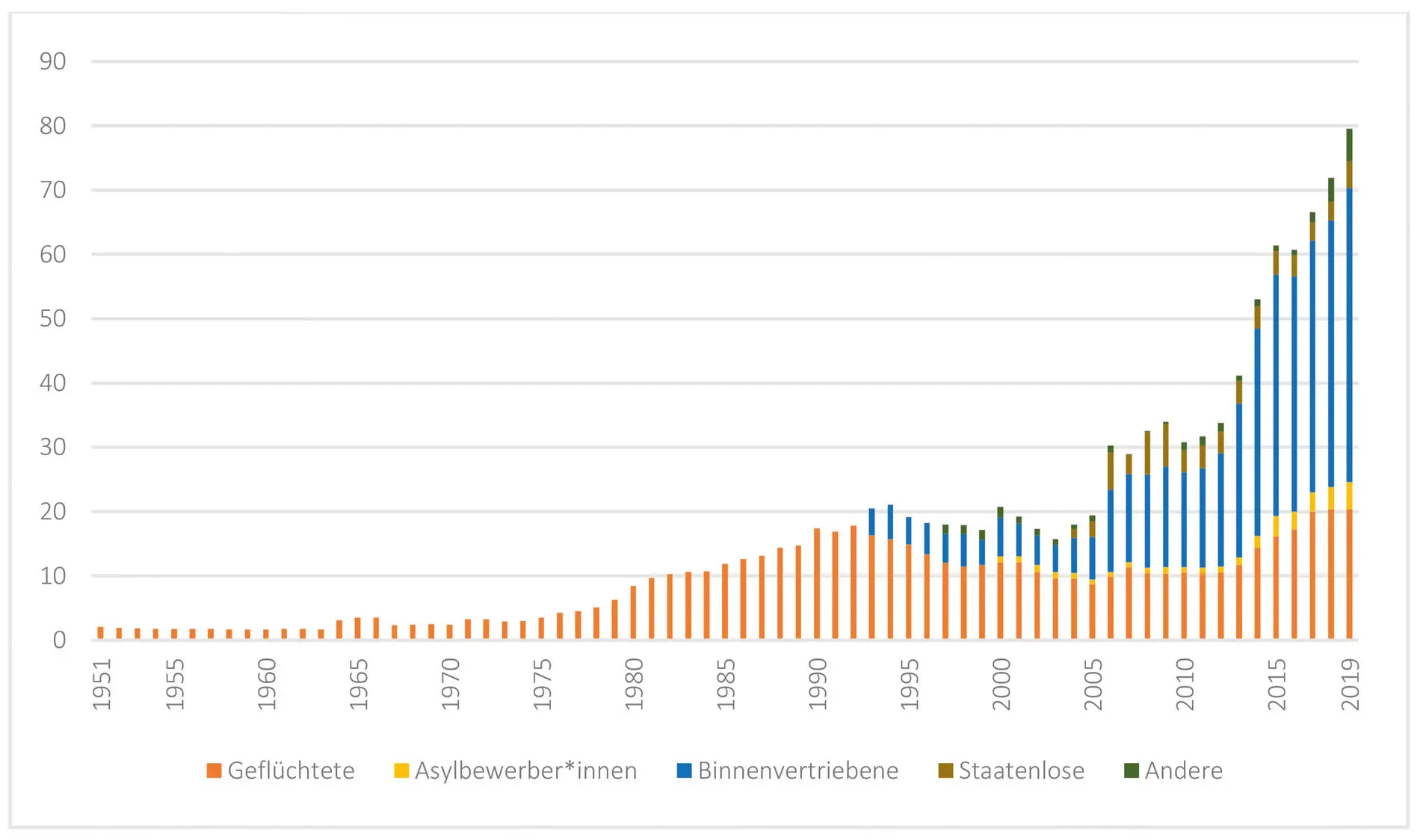

Abbildung 18:

Abbildung 18:

Entwicklung der Zahl der Geflüchteten weltweit 1951-2019 (inkl. Binnenvertriebene) (in Millionen)

Quelle: UNHCR 2020.

Über die Hälfte der weltweit flüchtenden Menschen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Viele von ihnen flüchten sogar alleine, ohne die Begleitung ihrer Eltern oder sie werden auf der Flucht von ihnen getrennt. Im Jahr 2015 wurden weltweit knapp 100.000 unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Herkunftsländer registriert (UNHCR 2017). Diese Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gehört zu der Gruppe der „besonders schutzbedürftigen Personen“ (Müller 2014, S.10). Sie sind auf der Flucht oftmals besonderen Gefährdungen ausgesetzt, werden häufig Opfer von Gewalt, Konflikten und auch Ausbeutung. Aus diesen Gründen benötigen sie besonderen Schutz und Aufmerksamkeit (Müller 2014, S.10). Besonders problematisch ist ihre Situation an der US-amerikanischen Grenze. Hier werden trotz strenger Gesetze und Richtlinien Kinder immer wieder inhaftiert und sogar vermisst gemeldet.

Neben den UNHCR-Institutionen gibt es noch zahlreiche weitere weltweit agierende supra- und interstaatliche Institutionen und Organisationen. Dazu zählt u.a. auch die Internationale Organisation für Migration (IOM), die ebenfalls 1951 gegründet wurde. Die IOM ist eine Serviceorganisation mit 166 Mitgliedstaaten. Sie führt vor allem Hilfsprogramme durch, deren Hauptzielrichtung die Rückführung ist. Sie wird von Menschenrechtsorganisationen häufig dafür kritisiert, dass sie die Rechte der Migrant*innen nicht ausreichend schützt (→ 13 Global Migration Governance). Auch die EU kann als ein wichtiger Akteur im internationalen Fluchtregime angesehen werden. Die EU richtete 1992 eine Generaldirektion für humanitäre Hilfe ein und ist in nahezu allen Krisenregionen der Welt aktiv. Zudem ist die EU einer der größten Geber von Entwicklungsgeldern zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Weitere intergouvernementale Behörden sind z.B. das World Food Programme (WFP) und der United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Neben staatlichen Institutionen und Organisationen entstanden zunehmend auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich für die Rechte und den Schutz von Geflüchteten einsetzen und oftmals staatlichen Institutionen kritisch gegenüberstehen. Diese spielen aufgrund ihrer wachsenden Einflussmöglichkeiten eine immer größere Rolle im internationalen Fluchtregime. Dazu gehören OXFAM, Terre des Hommes, Cap Anamur, Ärzte ohne Grenzen, CARE International sowie No Border Network, Human Rights Watch, das International Rescue Committee (IRC) und weitere international agierende NGOs. Aufgrund ihrer schlanken Strukturen und relativ kurzen Entscheidungswege sind NGOs häufig flexibler und damit zu schnellerer Hilfe in der Lage als staatliche Stellen (Neumayer 2016). Es wird daher von vielen Seiten gefordert. NGOs einen größeren Stellenwert im internationalen Fluchtregime zu geben (Loescher 2001; Keely 2001; Castles und Miller 2009; Kosher 2012) (zum Regimebegriff auch → 2 Migrationstheorien).

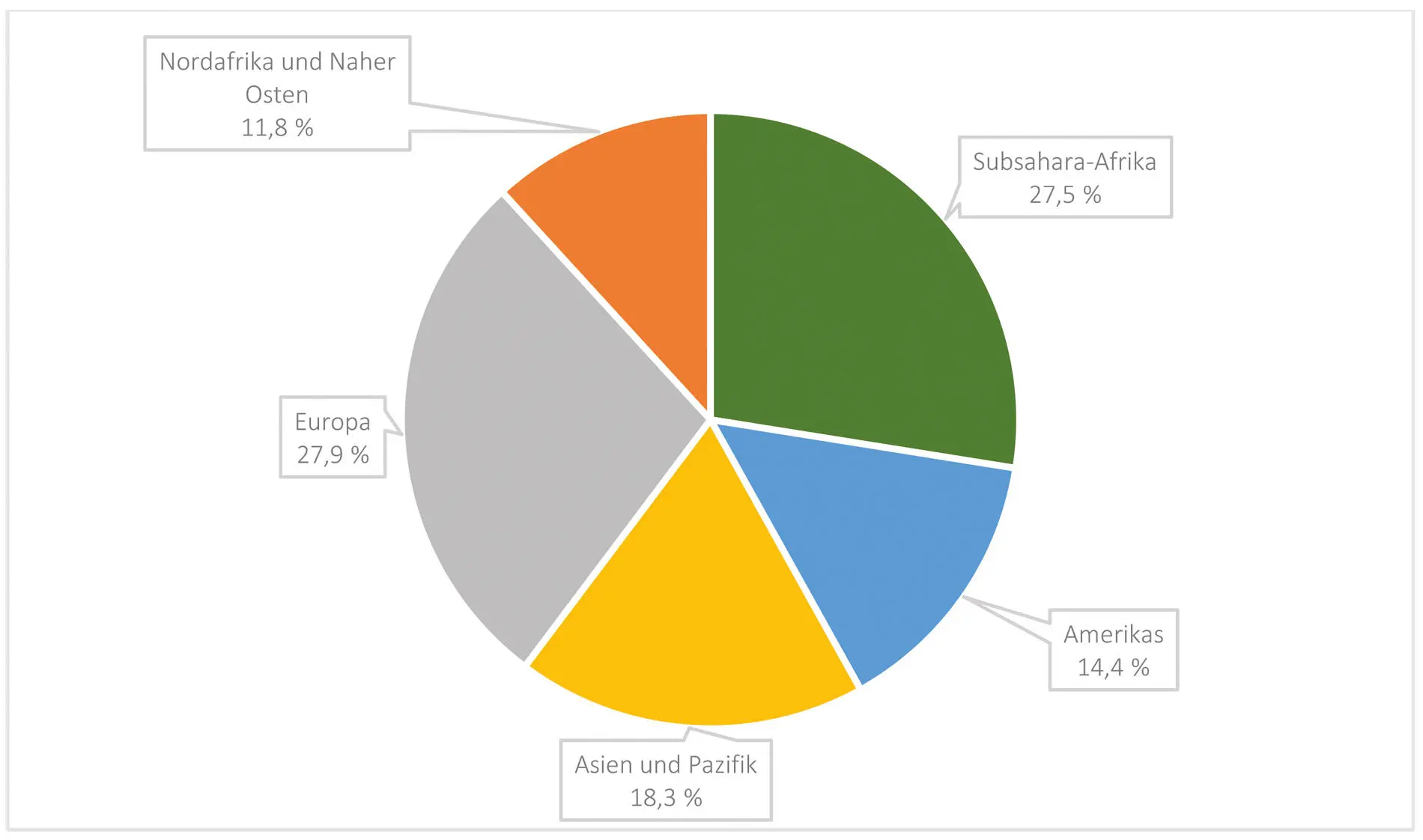

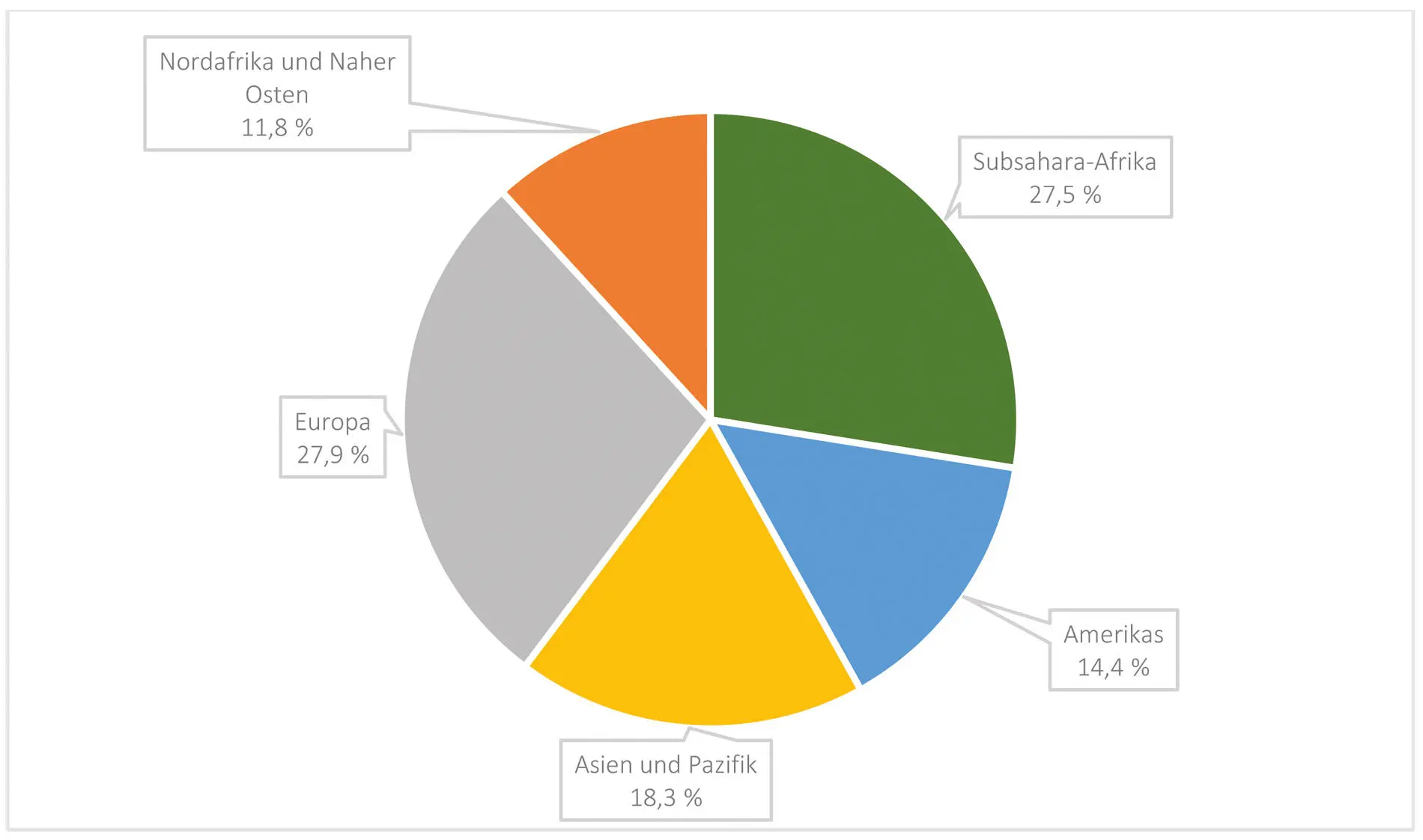

Mit den ansteigenden Geflüchtetenzahlen steigt auch der Druck auf die Aufnahmeländer. Die unmittelbaren Nachbarländer in den Konfliktregionen tragen meist die Hauptlast für die Aufnahme von Geflüchteten und stoßen an ihre Grenzen. Ein Blick auf die regionale Verteilung der Geflüchteten auf die verschiedenen Kontinente zeigt, dass knapp 30 Prozent der offiziell von der UNHCR registrierten Geflüchteten in Subsahara-Afrika lebt, und weitere 12 Prozent in Nordafrika und dem Nahen Osten. Die Herausforderung ist für diese Länder besonders groß, weil die meisten selbst Entwicklungs- oder Schwellenländer sind (UNHCR 2020).

Abbildung 19:

Abbildung 19:

Verteilung von Geflüchteten 2019 auf die verschiedenen Kontinente (in %)

Quelle: UNHCR, Global trends. Forced displacement in 2020.

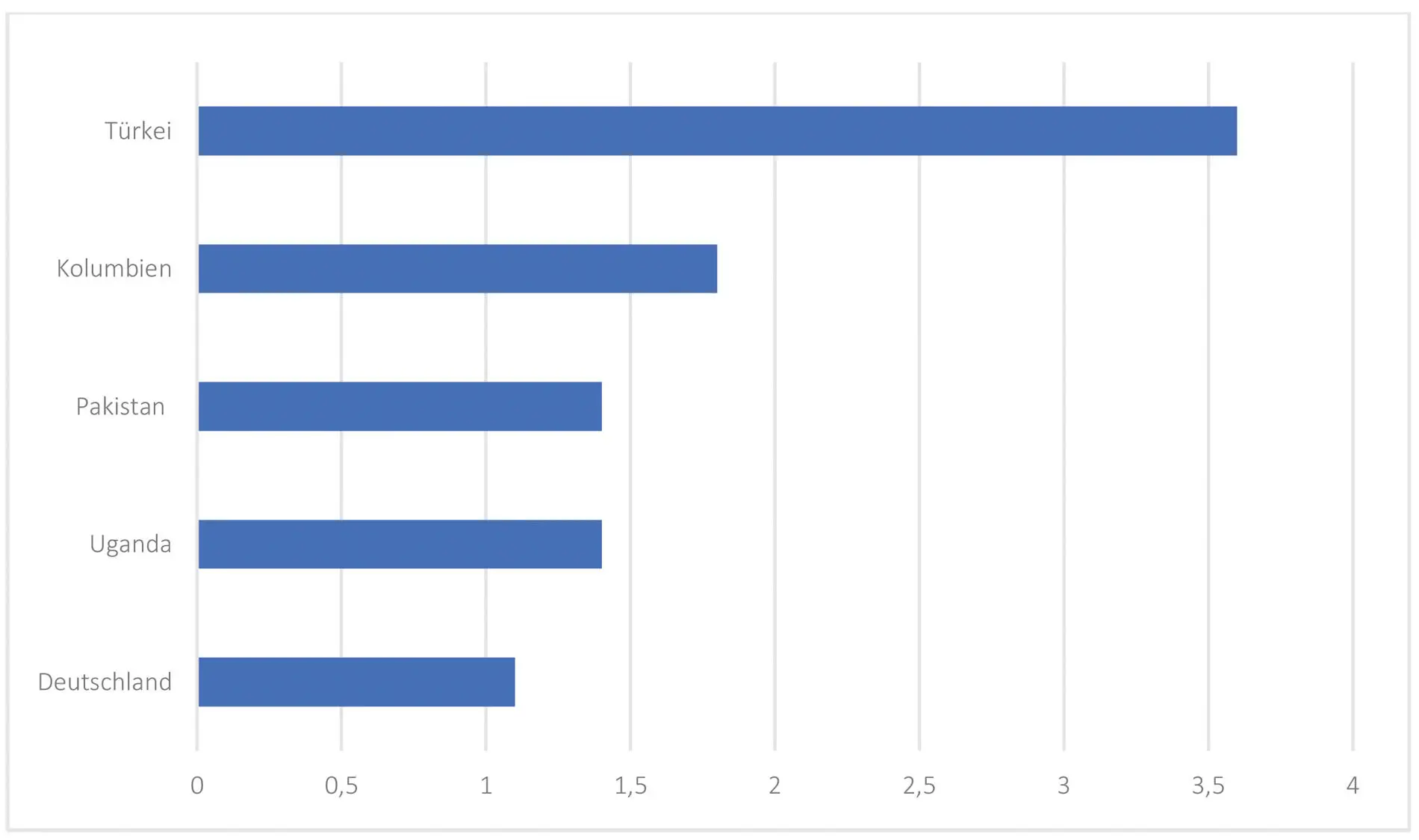

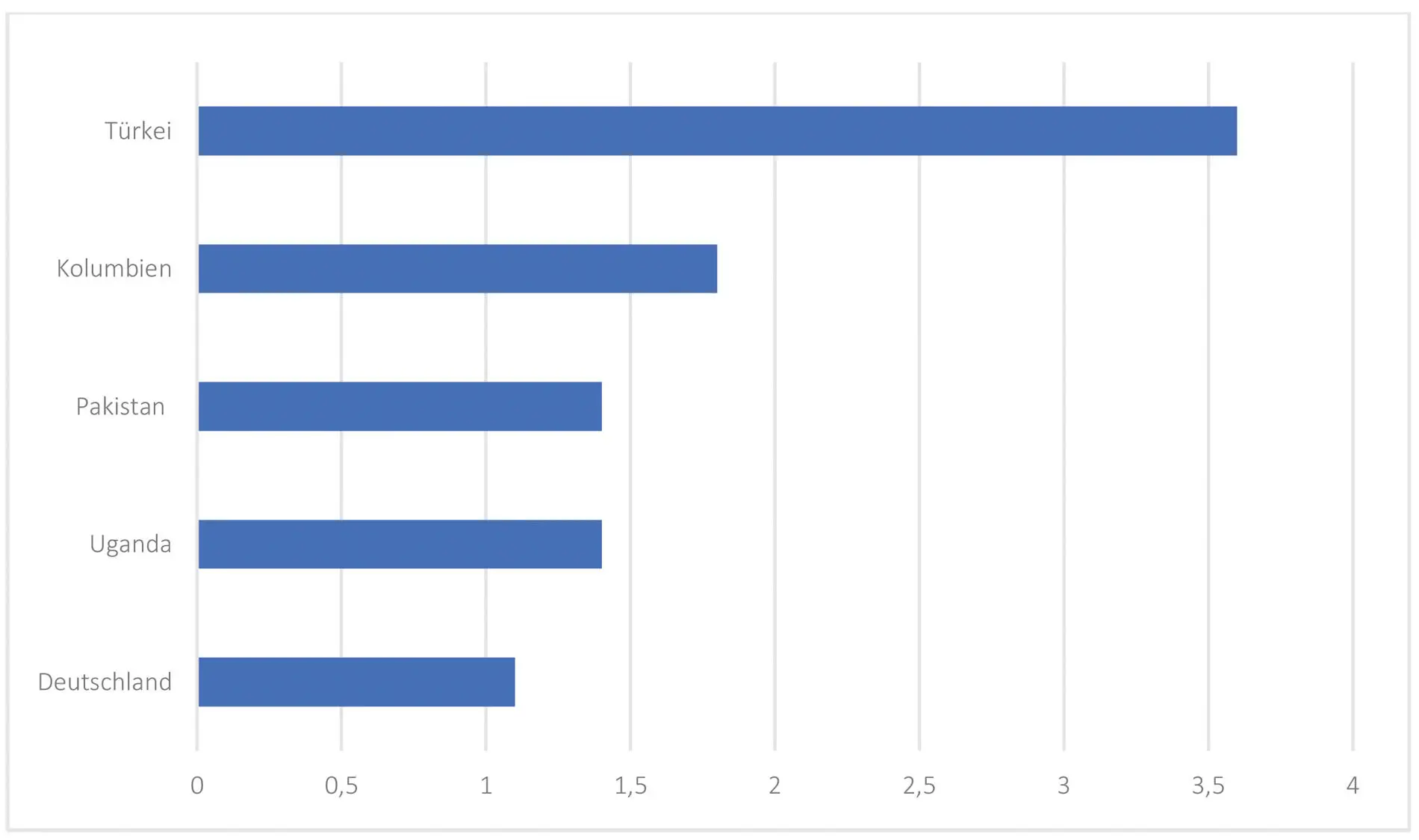

Blickt man auf die einzelnen Länder, sticht die Türkei besonders hervor. Seit dem Syrien-Krieg hat sie mit über 3,6 Millionen Menschen weltweit die größte Zahl von internationalen Geflüchteten aufgenommen. Danach folgen Kolumbien mit 1,6 Millionen (vor allem aus Venezuela) Geflüchteten sowie Pakistan (mit Geflüchteten vor allem aus Afghanistan) und Uganda mit jeweils 1,4 Millionen Geflüchteten, die in Uganda vor allem aus dem Kongo und dem Südsudan stammen. Auf Platz 5 folgt Deutschland mit 1,1 Millionen Geflüchteten. Im Verhältnis zur Größe der einheimischen Bevölkerung nimmt jedoch der Libanon mit Abstand die meisten Geflüchteten auf, gefolgt von Jordanien, der Türkei, dem Tschad, Uganda und dem Sudan. Als erste europäische Länder folgen Schweden und – nach dem Südsudan – Malta.

Abbildung 20:

Abbildung 20:

Die fünf größten Aufnahmeländer von Geflüchteten 2019 (in Millionen)

Quelle: UNHCR, Global trends. Forced displacement in 2020.

In vielen Ländern erfolgt die Aufnahme mittels Unterbringung in Geflüchtetenlagern, die zumeist als kurzfristige Zwischenlösung gesehen werden. Der UNHCR bringt Geflüchtete seit den 1980er Jahren zu einem großen Teil in Lagern unter, die jedoch bei anhaltenden Fluchtsituationen teilweise über Jahrzehnte bestehen bleiben. Derartige Lager entwickeln häufig eine gewisse Eigendynamik, zumal sie oft losgelöst vom Aufnahmeland in wenig bevölkerten, ländlichen Gegenden liegen. Die physische und wirtschaftliche Isolation bewirkt, dass wenig Austausch mit dem Aufnahmeland stattfindet und sich so eine Art Mikrokosmos entwickelt. Das Lagerleben gewinnt dabei an sozialer und auch ökonomischer Bedeutung. Die Lebensbedingungen in Geflüchtetenlagern changieren von annehmbar bis katastrophal, je nach nationalen und lokalen Gegebenheiten. In manchen Regionen dürfen sich Geflüchtete beispielsweise auch außerhalb der Lager frei bewegen und der Zugang zu Arbeit und Bildung variiert ebenso. In anderen Lagern ist selbst der Zugang zu medizinischer Versorgung, Lebensmitteln und sauberem Wasser eingeschränkt (Buckley-Zistel et al. 2014, S.75ff.).

Читать дальше

Abbildung 18:

Abbildung 18: Abbildung 19:

Abbildung 19: Abbildung 20:

Abbildung 20: