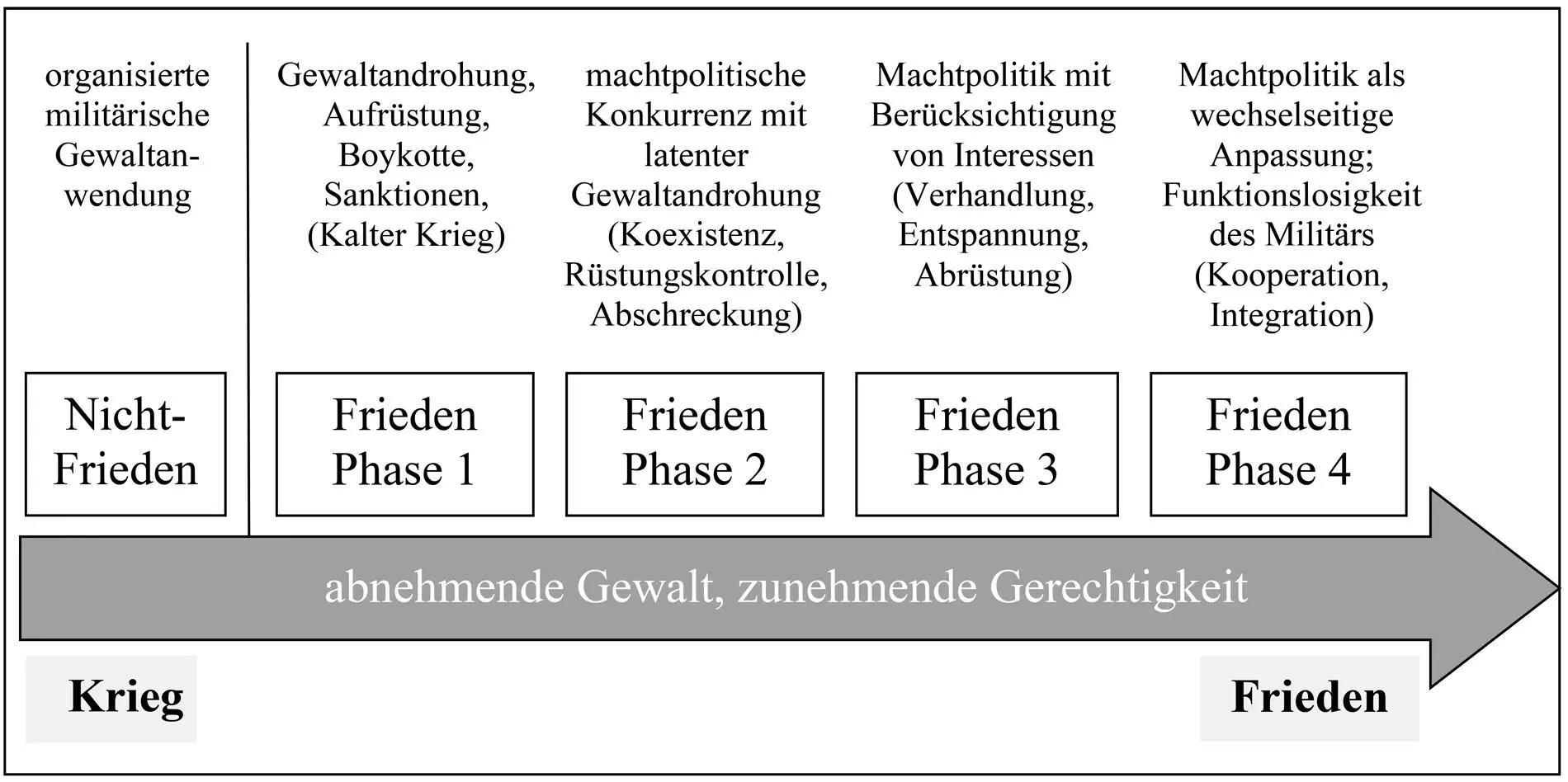

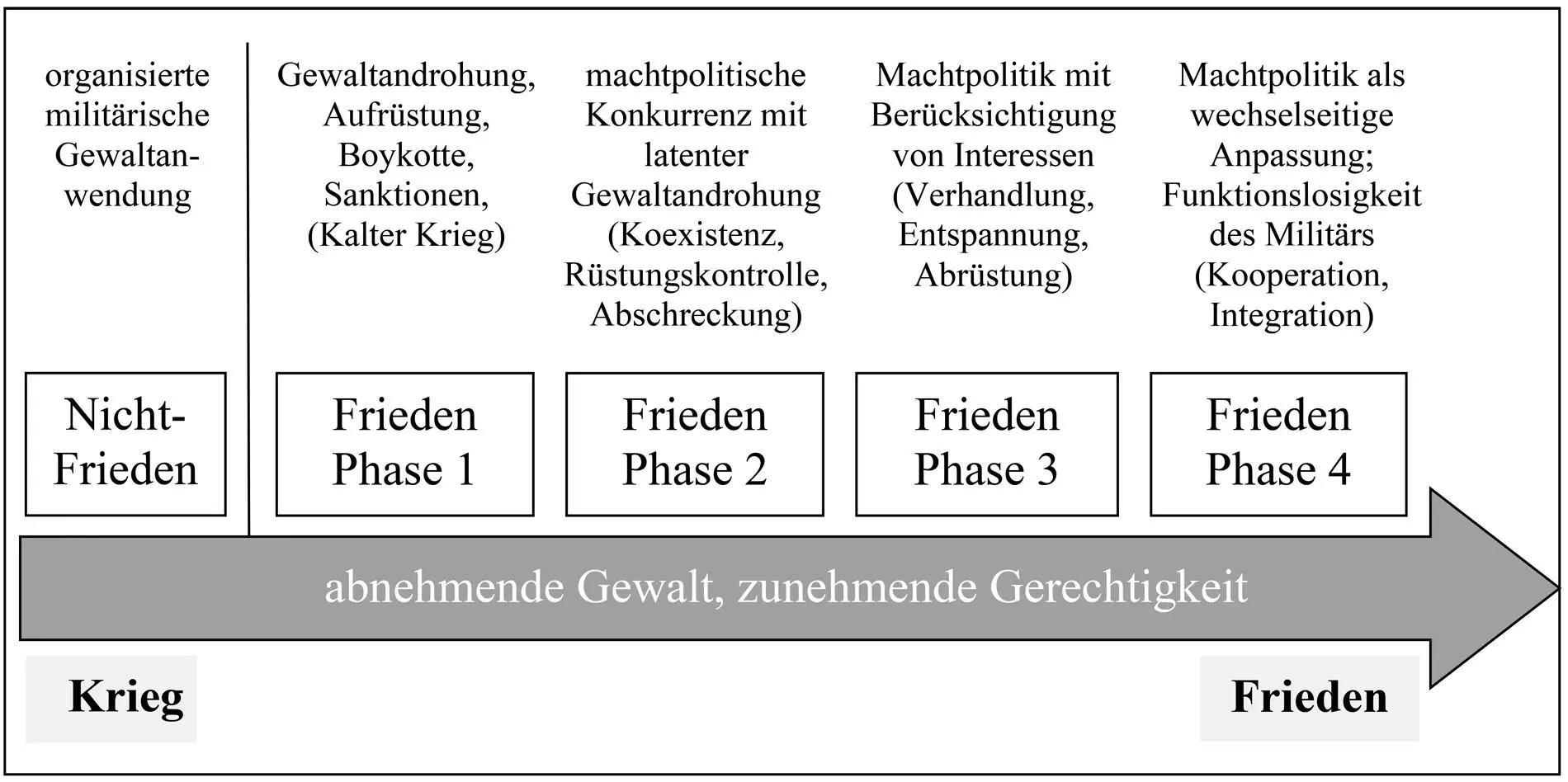

Schaubild 3:

Schaubild 3:

Phasenmodell des Friedens nach Ernst-Otto Czempiel (1998, S.65)

1.4 Friede als Weltfriede?

Zunehmende Interdependenz und Globalisierung, unter anderem bedingt durch technische Innovationen, politische Entscheidungsprozesse und Maßnahmen zur Liberalisierung des Welthandels, prägen das internationale System. Auch die äußeren Beziehungen von Staaten werden immer enger miteinander verknüpft; ebenso steigt die Zahl der weltpolitischen Akteure dramatisch an. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich eine dritte Frage an den Friedensbegriff, die der räumlichen Dimension und geografischen Reichweite, oder anders formuliert: Ist Frieden teilbar oder nur als Weltfriede vorstellbar?

Prominent für die Sichtweisen zu Zeiten des Ost-West-Konflikts ist die Rede von Carl Friedrich von Weizsäcker anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Oktober 1963. Seine dort formulierte erste These lautet:

„Der Weltfriede ist notwendig. Man darf fast sagen: der Weltfriede ist unvermeidlich. Er ist Lebensbedingung des technischen Zeitalters. Soweit unsere menschliche Voraussicht reicht, werden wir sagen müssen: Wir werden in einem Zustand leben, der den Namen Weltfriede verdient, oder wir werden nicht leben.“

Zentraler Bezugspunkt dieser These ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt und die stetige Entwicklung der Waffentechnik, insbesondere die Existenz von Atomwaffen einschließlich ihres möglichen Gebrauchs. Angesichts dieser Gefahr werde der Frieden zwingend und der Weltfriede zur „Lebensbedingung des technischen Zeitalters“; denn die Alternative zum Frieden sei im Atomzeitalter nicht mehr der Krieg, sondern der „biologische Untergang der Menschheit“ (Picht 1971, S.24). Trifft diese Situationsbeschreibung aber auch auf die heutige weltpolitische Lage zu? Zwei Grundkonstanten haben sich radikal verändert: Zum einen gehört die „organisierte Friedlosigkeit“ des Ost-West-Konflikts mit der nuklearen Abschreckungspolitik der Vergangenheit an.1 Zum anderen sind mit dem Ende des Kalten Krieges aber auch neue Konflikte aufgebrochen, insbesondere sind Kriege – auch in Europa – wieder führbar geworden. Ist damit der Weltfriede noch zwingend?

Die Friedensforschung ist in dieser Frage gespalten. Für viele Vertreterinnen und Vertreter des weiten beziehungsweise positiven Friedensbegriffs ist Frieden unteilbar. Interdependenz und Globalisierung machen es unmöglich, Frieden räumlich zu begrenzen. So sei ein regionaler Friede ein Widerspruch in sich und nur der Weltfriede ein stabiler Frieden (Schwerdtfeger 2001, S.204; vgl. auch Bonacker und Imbusch 2006, S.131). Dieser Aspekt schwingt auch bei Weizsäckers Rede mit, wenn er von einer „allmählichen Verwandlung der bisherigen Außenpolitik in Welt-Innenpolitik“ spricht und damit den Übergang zu einer Weltgesellschaft im Blick hat.

Dagegen halten Friedensforscher wie Harald Müller (2003, S.216) einen regionalen Frieden für durchaus möglich. Müller bedient sich zum einen des semantischen Arguments: Wenn Frieden nur als Weltfrieden denkbar sei, warum unterscheide man dann beide Begriffe? Zum anderen sei es trotz globaler Interdependenzen nicht zwingend, dass beispielsweise Gewaltkonflikte in Sierra Leone Einfluss auf den Frieden in Skandinavien haben. Ebenso könne man einen Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union konstatieren, auch wenn bestimmte Regionen wie Nordirland oder das Baskenland davon ausgenommen seien oder in vielen EU-Ländern auch innergesellschaftliche Gewalt (zum Beispiel gegenüber Immigrantinnen und Immigranten) existiere. Notwendig sei es aber, die Akteure präzise zu benennen, denn Friede herrsche immer „zwischen bestimmten sozialen und politischen Kollektiven“ (Müller 2003, S.216). Mit Rückgriff auf Lothar Brock (2002, S.106) schlägt Müller vor, als Weltfriede „die Gesamtzahl der Räume, in denen Menschen friedlich zusammenleben“ zu bezeichnen. Damit verbleibe der Weltfriede nicht nur auf der internationalen Ebene, sondern schließe auch die innergesellschaftliche Dimension mit ein.

Was kann nun als angemessener Friedensbegriff in der Friedensforschung gelten? Einfache Antworten auf diese Frage wird es angesichts der bestehenden Kontroversen nicht geben können. Der enge Friedensbegriff scheint durch seine inhaltliche Fokussierung auf die Eliminierung des Krieges und seine klare Abgrenzung zu Bereichen wie Entwicklung und Gerechtigkeit, die als Friedensbedingungen fungieren, methodisch-theoretisch wie handlungspolitisch praktikabel. Diese Stärke ist zugleich aber auch seine Schwäche, steht der enge Friedensbegriff doch in der Gefahr, das Wesen des Friedens zu verkürzen. Dagegen ermöglicht der positive Friedensbegriff ein umfassendes Verständnis von Frieden einschließlich einer Friedenspolitik, die auf die Überwindung struktureller Gewalt abzielt, steht aber in der Kritik, so umfassend zu sein, dass er sich einer Operationalisierung entziehe. Statt einer Dichotomisierung sollten die verschiedenen Begriffe und Friedensansätze stärker zueinander in Beziehung gesetzt werden. Hierbei kann sich das Verständnis von Frieden als Prozess, insbesondere das Phasenmodell des Friedens von Ernst-Otto Czempiel mit seinen Abstufungen als hilfreich erweisen. Aber auch das Bild eines Friedens in konzentrischen Kreisen kann die verschiedenen Erwartungen an den Friedensbegriff miteinander verbinden: mit der Abwesenheit direkter Gewalt beziehungsweise der Eliminierung des Krieges als innersten Kreis und Kern des Friedensbegriffs und der Abwesenheit struktureller sowie kultureller Gewalt als weitere, nicht zu vernachlässigende, wenn auch fernerstehende Friedensinhalte.

Weiterführende Literatur:

Czempiel, Ernst-Otto. 1998. Friedensstrategien. Eine systematische Darstellung außenpolitischer Theorien von Machiavelli bis Madariaga . 2. akt. u. überarb. Aufl. Opladen: Westdeutscher Verlag. Der Autor diskutiert sehr facettenreich den Friedensbegriff und Friedensstrategien. Zentral ist seine Darstellung des Friedens als Prozess.

Galtung, Johan. 1975. Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung . Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Dieses Buch gilt als ein Klassiker der Friedensforschung, in dem Johan Galtung seinen zentralen Ansatz der strukturellen Gewalt darstellt.

Sahm, Astrid, Manfred Sapper und Volker Weichsel (Hrsg.). 2002. Die Zukunft des Friedens. Eine Bilanz der Friedens- und Konfliktforschung . Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Ein Sammelband, der prominente Autorinnen und Autoren versammelt und die neueren Debatten in der Friedensforschung (zum Begriff, aber auch zu seinen Akteuren und Strategien) aufgreift und bilanziert.

„Frieden ist gut – Sicherheit ist besser?“ – Mit dieser rhetorischen Frage macht der Friedensforscher Johannes Schwerdtfeger (1991, S.21) auf die Verdrängung des Friedensbegriffs durch den Sicherheitsbegriff aufmerksam und unterstreicht mit Dietrich Bonhoeffer: „Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit!“. Diese Entwicklung beklagt auch der Politikwissenschaftler Christopher Daase (2010b, S.9):

„Sicherheit ist der zentrale Wertbegriff unserer Gesellschaft. Das war nicht immer so. Noch vor wenigen Jahren konkurrierten die Begriffe ‚Sicherheit‘ und ‚Frieden‘ um den Vorrang in Strategiedebatten und Parteiprogrammen. Heute ist ‚Sicherheit‘ der Goldstandard nationaler und internationaler Politik, und vom Frieden wird fast nur noch in politischen Sonntagsreden gesprochen.“

Читать дальше

Schaubild 3:

Schaubild 3: