1.2.1 AAMR

Die „American Association on Mental Retardation“ (AAMR) stellt 1992 das adaptive Verhalten im Kontext von Alltagssituationen zur Beschreibung der Unterstützungs- und Bildungserfordernisse in den Vordergrund und zielt darauf ab, geistige Behinderung über Kompetenzen und Ressourcen sowie den individuellen Hilfebedarf zu definieren. Zur Erstellung des Kompetenzprofils werden die Kategorien Kommunikation, Selbstversorgung, Wohnen, Sozialverhalten, Benutzung der Infrastruktur, Gesundheit und Sicherheit, Schulbildung, Arbeit und Freizeit herangezogen. Liegt in mindestens zwei der genannten Kategorien adaptiven Verhaltens dauerhafter Unterstützungsbedarf vor, wird von einer geistigen Behinderung ausgegangen (Eggert 2003, 498f.).

UN-BRK, Artikel 1

Zeitgemäße Ansätze zum Verständnis des Begriffs geistige Behinderung sollten unter Berücksichtigung der Wünsche und Fähigkeiten des Menschen das größtmögliche Maß gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen, wobei auch die Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen muss (Küchler 2007, 31). Ausgangspunkt sollte immer die Person mit ihren individuellen Kompetenzen sein. Behinderung wird heute nicht mehr einseitig subjektbezogen und als Folge von Schädigungen und Störungen von Fähigkeiten beschrieben, sondern nimmt auch die sozialen Einflussfaktoren und die Abhängigkeit von unterschiedlichen Umweltbarrieren in den Blick. Dieser Aspekt wird u. a. auch in Art. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen, denn hier wird Behinderung definiert über „langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“, die in Wechselwirkung mit unterschiedlichen Barrieren die umfassende Teilhabe an der Gesellschaft verhindern können.

1.2.2 ICF

WHO

Die World Health Organization (WHO) fokussiert mit der Erstellung der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) auch die Partizipationschancen eines Menschen. Die Vorgängerin, die „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ (ICIDH) wurde von der WHO (1980) überarbeitet; in der Nachfolge wurde 2001 die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF), im Deutschen „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ verabschiedet.

bio-psychosoziales Modell

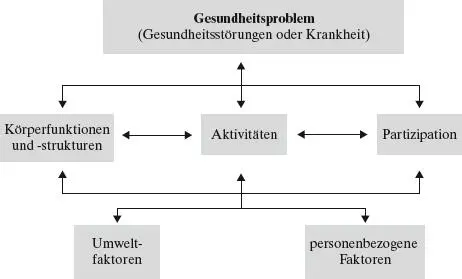

Mit der ICF wurde das bio-psycho-soziale Modell der ICIDH erweitert und der Lebenswirklichkeit betroffener Menschen besser angepasst. Das Ziel der ICF liegt darin, in standardisierter Form Komponenten von Gesundheit und damit verbundene Faktoren von Wohlbefinden zu definieren (DIMDI 2005, 9). Die WHO fokussiert somit explizit die Ressourcen einer Person in bestimmten Situationen (Seidel 2003). Die Relativität und Relation der Abweichungen werden durch die neuen Elemente Functioning und Health in den Vordergrund gerückt. Ausgegangen wird von einem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung, das verschiedene Faktoren beinhaltet und in Relation setzt:

1. Körperfunktionen (physiologische und psychologische Funktionen von Körpersystemen, z. B. Sprache oder Wahrnehmung)

2. Körperstrukturen (anatomischer Teil des Körpers, z. B. Organe oder Gliedmaßen)

3. Aktivitäten und Partizipation (Handlung durch einen Menschen)

4. Umweltfaktoren (Teilhabe an Umwelt und Unterstützungssysteme; DIMDI 2005, 16).

Die Wechselwirkung bzw. komplexe Beziehung wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.

Abb. 1: WHO-ICF (DIMDI 2005, 23)

Wechselwirkung

Behinderung wird hier als Oberbegriff verstanden, wenn auf einer dieser sich gegenseitig beeinflussenden Ebenen Beeinträchtigungen feststellbar sind. Diese sind wiederum abhängig von personenbezogenen Faktoren wie z. B. Alter, Geschlecht oder Bewältigungsstrategien und Umweltfaktoren (u. a. Netzwerkintegration oder Hilfsmittel; Wansing 2006, 79). Bezeichnet werden kann Behinderung demnach „als problematische oder fehlgeschlagene Wechselbeziehung zwischen den individuellen bio-psycho-sozialen Aspekten vor dem Hintergrund relevanter Kontextfaktoren“ (Schäfers 2009, 25).

Nicht mehr die Abweichung gemessen in Intelligenzquotienten (IQ), sondern Teilhabechancen sind entscheidende Kriterien. Eine erschwerte Partizipation von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben stellt die „eigentliche“ Behinderung dar (DIMDI 2005, 24f.). Persönliche Merkmale, z. B. eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung, bilden einen der vielen möglichen Bedingungsfaktoren für eine Behinderung; weitere Faktoren können z. B. in einer behindernden Umwelt liegen. Ob eine mögliche Seh- oder Hörbeeinträchtigung zu einer Behinderung führt, hängt davon ab, ob die Umwelt derart gestaltet ist, dass eine Person mit den angeführten Beeinträchtigungen partizipieren kann, z. B. durch Ergänzung von auditiven und visuellen Informationen.

Personenebene

Die ICF nennt explizit keine Differenzierung zwischen Behinderungsarten, kennt insofern auch keine geistige Behinderung, sondern unterscheidet auf der Personenebene zwischen z. B. mentalen Funktionen, seh-, hör- und bewegungsbezogenen Funktionen (Schäfers 2009, 26). Durch Veränderungen der be-hindernden Bedingungen der Umwelt kann die vorliegende Behinderung / Exklusion verhindert werden. Ein relationales Verständnis von Behinderung sieht vor allem, dass die Person mit vorliegender Schädigung vielfältige Möglichkeiten der Partizipation hat, indem Barrieren abgeschafft werden. Eine Annäherung an das Gesamtbild der geistigen Behinderung ermöglicht der Dialog mit verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, deren unterschiedliche Perspektiven im folgenden Kapitel 1.3vorgestellt werden (Speck 2016, 58).

1.3 Wissenschaftliche Perspektiven

Geistige Behinderung wird aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die das Phänomen aus spezifischer Perspektive beleuchten, gesehen (Speck 2016, 58ff.). Jede Profession verfügt dabei über eigene Zugangsweisen.

1.3.1 Medizinische Perspektive

Ätiologie

Die medizinische Perspektive fokussiert vor allem die Ätiologie (Ursachen) der geistigen Behinderung. Diese suchte man bereits im 18. und 19. Jahrhundert und zwar als individuelles Merkmal einer Person. Heute gilt diese Perspektive als überholt, da es sich nach Meinung einiger Autoren vornehmlich um eine defizitorientierte Sichtweise handelt, die soziale Faktoren zu stark vernachlässigt. Dennoch ist die medizinische Sichtweise für das Verständnis für die besonderen Stärken und Schwächen des Kindes mit geistiger Behinderung relevant; das Wissen über das jeweilige Syndrom mit seinen phänotypischen Ausprägungen ermöglicht ein positives Einwirken (Neuhäuser 2016, 14f.).

Aus diesem Grunde erfolgt in Kapitel 2eine ausführliche Darstellung der Ätiologie der geistigen Behinderung.

1.3.2 Psychologische Perspektive

IQ

Die psychologische Perspektive fokussiert vor allem den Grad der Intelligenz und das adaptive Verhalten. In erster Linie steht der Intelligenzquotient (IQ) im Vordergrund; er wird mithilfe standardisierter Intelligenztests ermittelt. Geistige Behinderung wurde lange Zeit vor allem als „intellektuelle Retardierung“ (Speck 2016, 61) beschrieben; auch heute noch definiert die ICD-10 geistige Behinderung als einen „Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten […]“ (Dilling / Freyberger 2014, 273).

Wie Abb. 2verdeutlicht, gilt ein IQ-Wert von 100 als durchschnittliche Intelligenz, ein Wert über 100 als überdurchschnittliche, dagegen ein Wert von unter 100 als unterdurchschnittliche Intelligenz. Von geistiger Behinderung spricht man, wenn die getestete Person einen Wert von mindestens zwei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt liegt. Da eine Standardabweichung einem Wert von 15 entspricht, bezeichnet man eine Person mit einem IQ von 70 und weniger aus psychologischer Sicht als geistig behindert.

Читать дальше