Georg Eckert - Historisch Arbeiten

Здесь есть возможность читать онлайн «Georg Eckert - Historisch Arbeiten» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Historisch Arbeiten

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Historisch Arbeiten: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historisch Arbeiten»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Historisch Arbeiten — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historisch Arbeiten», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Krumeich, Gerd: Langemarck, in: François, Etienne/Schulze, Hagen (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte, Band 3, München 2001, S. 292–309.

Krumeich, Gerd: Langemarck, in: François, Etienne/Schulze, Hagen (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte, Band 3, München 2001, S. 292–309.

Jarausch, Konrad H.: German Students in the First World War, in: Central European History, Band 17 (1984), S. 310–329.

Jarausch, Konrad H.: German Students in the First World War, in: Central European History, Band 17 (1984), S. 310–329.

Unruh, Karl: Langemarck. Legende und Wirklichkeit, Koblenz 1986.

Unruh, Karl: Langemarck. Legende und Wirklichkeit, Koblenz 1986.

Weinrich, Arndt: Kult der Jugend – Kult des Opfers. Der Langemarck-Mythos in der Zwischenkriegszeit, in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung, Band 34 (2009), S. 319–330.

Weinrich, Arndt: Kult der Jugend – Kult des Opfers. Der Langemarck-Mythos in der Zwischenkriegszeit, in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung, Band 34 (2009), S. 319–330.

Neben Literatur benötigen Sie selbstverständlich auch Quellen. An erster Stelle steht dabei die Meldung der Obersten Heeresleitung (OHL), die in den zeitgenössischen Medien verbreitet wurde. Haben Sie Beispiele aus Zeitungen gefunden? Gibt es eine wissenschaftliche Edition dieser Meldung?

Denkbare Quellen sind auch archäologische Fundstücke aus der Schlacht wie ein Stahlhelm. Auch das im Jahre 1932 eingeweihte Denkmal auf dem Soldatenfriedhof von Langemarck wäre eine archäologisch-materielle Quelle. Möglicherweise existieren in Ihrer Stadt ähnliche Denkmäler oder Straßennamen, die an Langemarck oder andere Aspekte des Ersten Weltkriegs erinnern?

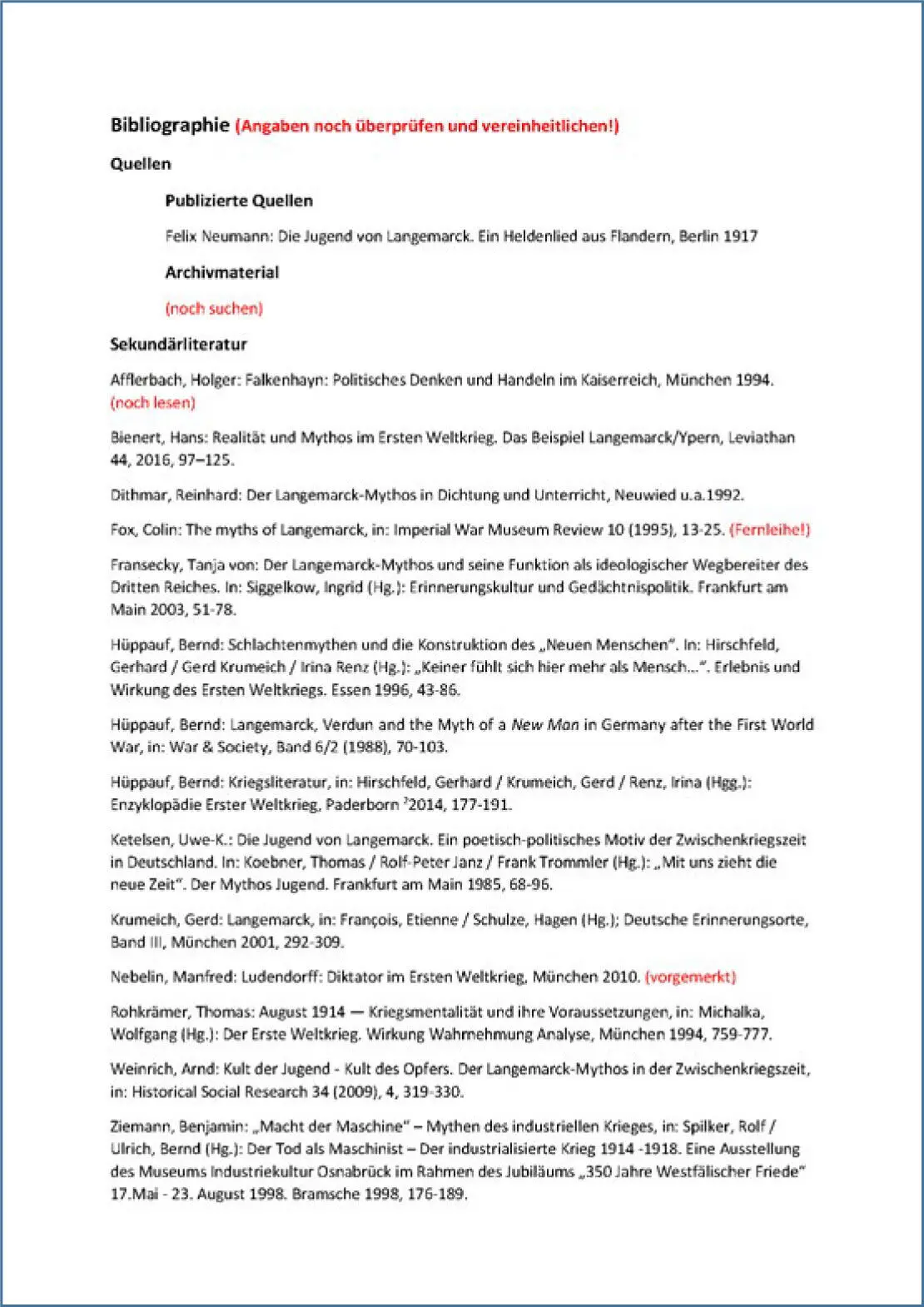

Gibt es literarische oder semi-literarische Zeugnisse wie Tagebücher oder Feldpost zur Schlacht? Bei der Recherche könnte Ihnen folgendes Werk begegnen: Neumann, Felix: Die Jugend von Langemarck: ein Heldenlied aus Flandern, Berlin 1917 36 – eine unter vielen literarischen Verarbeitungen des Geschehens, hier in Form eines „Epos“, das den Angriff der deutschen Truppen verherrlichte. Obwohl in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Gefecht entstanden, stellt die Quelle schon eine Stufe der Rezeption dar. Für Fragen nach dem eigentlichen Geschehen ist sie keine sinnvolle Quelle, für Fragen nach der Deutung des Krieges hingegen eine ertragreiche. Wenn Ihr Forschungs- und Rechercheziel darin besteht, könnte Ihre vorläufige Arbeitsbibliographie wie auf der folgenden Seite ( Abb. 16) aussehen:

Abb. 16: Provisorische Arbeitsbibliographie – provisorisch in den Ergebnissen wie in der (noch uneinheitlichen) Darstellung!

6. Zur Vertiefung

Auch wenn wir hier ein eng begrenztes Beispiel angeführt haben, so gilt dieses Vorgehen – mutatis mutandis – auch für alle anderen Epochen. Versuchen Sie es selbst anhand dreier Beispiele aus verschiedenen Epochen: Caesar und die Germanen, die Sachsenkriege Karls des Großen und der Dreißigjährige Krieg. Recherchieren Sie selbst einschlägige Literatur zu den genannten Themenfeldern!

I. Ein Beispiel aus der Antike – Caesars Gallischer Krieg

Caesars Beschreibung seines Krieges gegen die Gallier enthält auch eine berühmte ethnographische Darstellung der Germanen und eine Schilderung seines Konfliktes mit dem suebischen Heerführer Ariovist. Welche Schritte zur Quellenrecherche würden Sie durchführen? Wie suchen und finden Sie einschlägige Literatur zu diesem Thema?

II. Ein Beispiel aus dem Mittelalter – Karl der Große und die Sachsenkriege

Die Sachsenkriege unter Karl dem Großen zwischen den Jahren 772 und 804 stellen für das Ausgreifen des Frankenreiches nach Osten eine wichtige Zäsur dar. Gleichzeitig hat die Forschung das mitunter brutale Vorgehen der Franken höchst kontrovers beurteilt. Was sind die einschlägigen Quellen zur Geschichte der Sachsenkriege? Wie gelangen Sie zur Literatur?

III. Ein Beispiel aus der Frühen Neuzeit – Der Dreißigjährige Krieg

Vor über 400 Jahren entwickelte sich aus dem berühmten Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618 der Dreißigjährige Krieg. Welche Quellen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eine Arbeit zum Ausbruch jenes für das Konfessionelle Zeitalter zentralen Krieges planen? Welche Literatur hilft Ihnen bei der Recherche?

17Kühmstedt, Estella: Klug recherchiert für Historiker, Göttingen 2013, insbesondere S. 151–173 (Kapitel 7).

18Zum Beispiel über die Homepage der Archivschule Marburg ( https://www.archivschule.de). Zur Einführung in die Archivkunde und den Umgang mit archivalischen Quellen eignen sich unter anderen Werken: Beck, Friedrich: Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, Wien/Weimar/Köln 52012; Lepper, Marcel/Raulff, Ulrich (Hg.): Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, Stuttgart 2016; Lux, Thomas: Einführung in die Archivkunde, Darmstadt 92018.

19§ 13 Bundesarchivgesetz, Absatz 1, Satz 1.

20Stadtarchiv Wuppertal, Nachlass Wilhelm Dörpfeld, NDS 23, Kasten 8.

21Für die deutsche Geschichte etwa die zahlreichen Bände der Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe (Darmstadt 1955 ff.) oder: Müller, Rainer A. (Hg.): Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, 11 Bände, Stuttgart 1995–2001. Solche Reihen bestehen für viele Länder, Regionen und Epochen: für die Antike etwa die Sammlung Tusculum oder die Loeb Classical Library, für die englische Geschichte die English Historical Documents. In einschlägigen Handbüchern können Sie rasch nachlesen, welche Editions-Reihen für Ihre Thematik besonders bedeutend sind, mitunter auch in Einführungsdarstellungen wie etwa: Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte. Mittelalter, Stuttgart 42014, S. 96–106.

22Lepsius, Johannes/Bartholdy, Albrecht Mendelssohn/Thimme, Friedrich (Hg.): Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, Band 39: Das Nahen des Weltkrieges 1912–1914, Berlin 1926.

23Götter, Christian/Eberhard, Andreas: Rezension zu: The Great War Archive/Europeana (Hrsg.): Europeana 1914–1918 (Erster Weltkrieg in Alltagsdokumenten)/Hacken, Richard (Hrsg.): The World War I Document Archive/Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Hrsg.): 1418 – documenti e immagini della grande guerra/Gallica, in: H-Soz-Kult, erschienen am 11. Februar 2012, via: https://www.hsozkult.de/webreview/id/rezwww-163(Stand: 24. Juni 2018).

24Zum Beispiel auch zum Ersten Weltkrieg: Regulski, Christoph: Bibliographie zum Ersten Weltkrieg, Marburg 2005. Seit Erscheinen dieser Übersicht sind freilich schon derart viele neue Studien erschienen, dass diese Bibliographie in vielen Teilen (nicht aber im Quellen-Teil) veraltet ist.

25So etwa: Follner, Michaela: Papierkrieg. Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges in Archiven Österreichs, Deutschlands und Tschechiens, Innsbruck 2014.

26Darunter etwa: Schröter, Marcus: Erfolgreich recherchieren – Altertumswissenschaften und Archäologie, Berlin 2017; Kühmstedt, Estella: Klug recherchiert für Historiker, Göttingen 2013; Öhlmann, Doina: Erfolgreich recherchieren – Geschichte, Berlin 2012; Busse, Laura u. a. (Hg.): Clio Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften, Berlin 22018 – digital via: https://guides.clio-online.de/guides(Stand: 24. Juni 2018).

27So umfasste der gedruckte Bestand der Universitätsbibliothek in Wuppertal im Jahr 2017 etwa 1,216 Mio. Titel – derjenige der Universitätsbibliothek in Tübingen hingegen 3,751 Mio. Titel. Solche und andere Zahlen sind für die meisten großen Bibliotheken zu ermitteln via: https://www.bibliotheksstatistik.de/.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Historisch Arbeiten»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historisch Arbeiten» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Historisch Arbeiten» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.