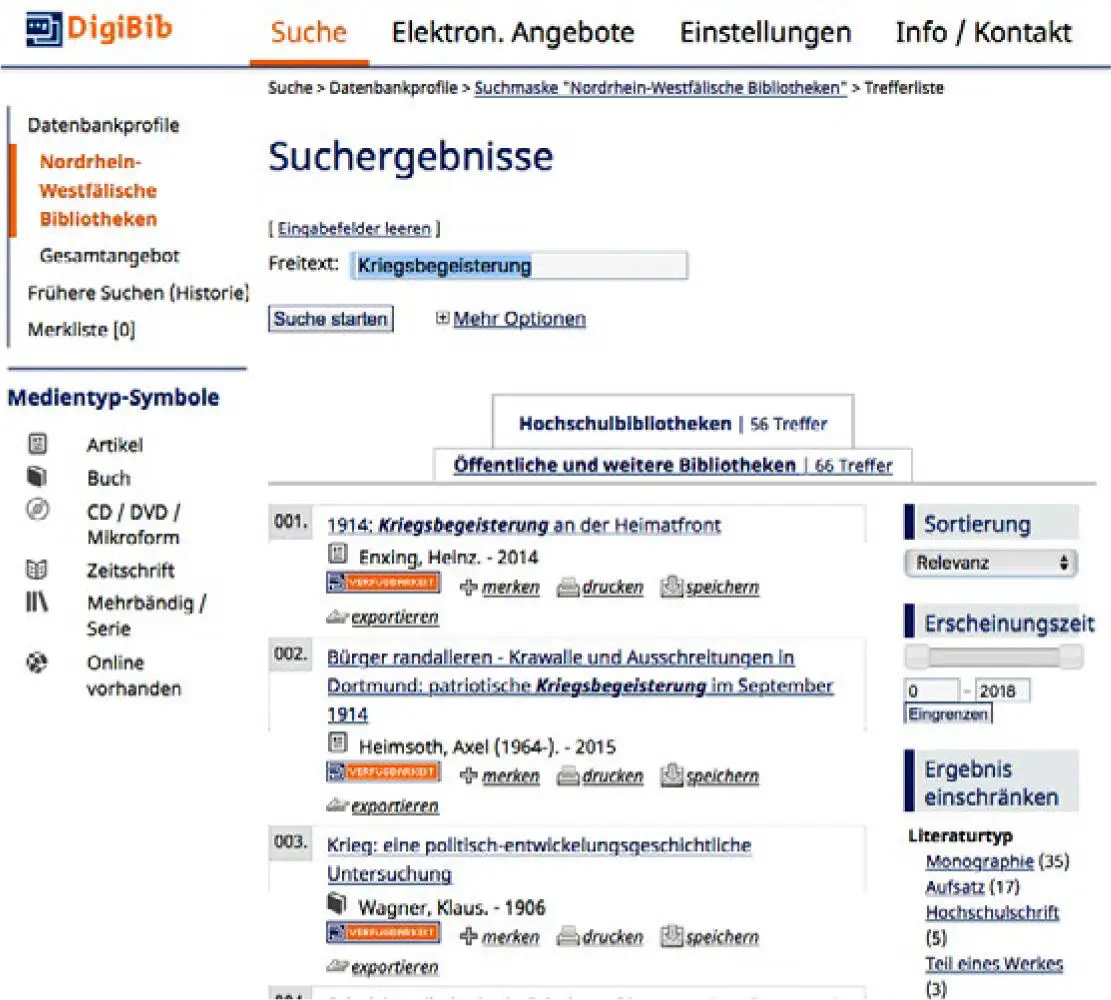

Vielleicht führen Ihre Überlegungen und Ihre Lektüre zur Idee, sich näher mit der zeitgenössischen Wahrnehmung des Krieges zu beschäftigen. Schon eine erste grobe Recherche in einem der gängigen Kataloge zeigt die Vielfalt des Themas ( Abb. 12). Kriegswahrnehmung kann national geprägt sein, sie kann sich unter anderem auch nach Alter, sozialer Herkunft und Geschlecht unterscheiden.

Ebenso vielfältig – formal wie inhaltlich – sind die verschiedenen Quellen, auf die sich Historiker bei ihren Untersuchungen stützen, darunter:

Tagebücher oder Memoiren – wie Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, wegen der komplexen Entstehungsgeschichte unbedingt in der kritischen Edition zu nutzen. 28 Jünger, für den der Erste Weltkrieg zum großen Thema seines Œuvres wurde, hat unter anderem auch in „Das Wäldchen 125“ (1924) und in Bildbänden 29 seine Kriegsansichten verbreitet.

Tagebücher oder Memoiren – wie Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, wegen der komplexen Entstehungsgeschichte unbedingt in der kritischen Edition zu nutzen. 28 Jünger, für den der Erste Weltkrieg zum großen Thema seines Œuvres wurde, hat unter anderem auch in „Das Wäldchen 125“ (1924) und in Bildbänden 29 seine Kriegsansichten verbreitet.

Lieder – wie Walter Flex’ jugendbewegtes Gedicht „Wildgänse rauschen durch die Nacht“, das zu einem bekannten und beliebten Lied vertont wurde. 30

Lieder – wie Walter Flex’ jugendbewegtes Gedicht „Wildgänse rauschen durch die Nacht“, das zu einem bekannten und beliebten Lied vertont wurde. 30

Literatur beziehungsweise Filme – wie Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“, mehrfach verfilmt. 31

Literatur beziehungsweise Filme – wie Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“, mehrfach verfilmt. 31

Postkarten – Abertausende von Feldpostkarten wurden mit patriotischen Motiven versehen, mittlerweile sind viele davon digitalisiert. 32 Vielleicht finden sich noch Exemplare in Ihrem „Familienarchiv“?

Postkarten – Abertausende von Feldpostkarten wurden mit patriotischen Motiven versehen, mittlerweile sind viele davon digitalisiert. 32 Vielleicht finden sich noch Exemplare in Ihrem „Familienarchiv“?

Materielle Quellen wie Denkmäler oder Produkte jener Zeit – wie ein Stahlhelm als Sinnbild des modernen Maschinenkrieges.

Materielle Quellen wie Denkmäler oder Produkte jener Zeit – wie ein Stahlhelm als Sinnbild des modernen Maschinenkrieges.

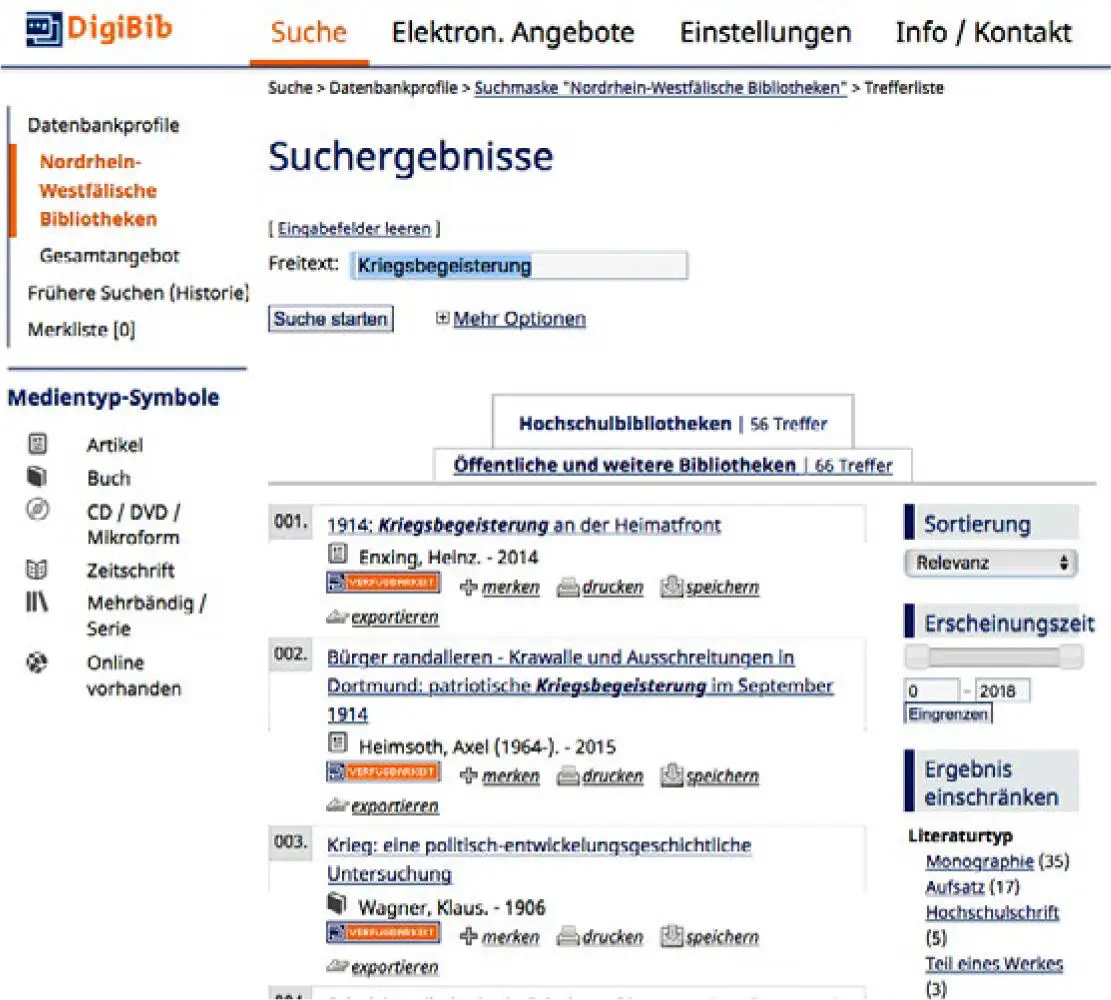

Bei der Recherche und ersten Sichtung Ihrer Ergebnisse fällt Ihnen möglicherweise die Diskrepanz zwischen anfänglich vielfach vorhandener Kriegsbegeisterung und der Ernüchterung im weiteren Kriegsverlauf auf. Bereits eine erste Recherche zeigt die große Bandbreite der Forschung auf ( Abb. 13).

Die „Nebenbefunde“ der Recherche zeigen, dass Sie Ihr Thema für eine gelungene Hausarbeit enger eingrenzen müssen. Möglicherweise stoßen Sie bei der Sichtung der Ergebnisse auf das berühmte Gefecht bei Langemarck im Oktober 1914. Obschon weder sonderlich erfolgreich noch bedeutsam für den Kriegsverlauf, erfuhr es schnelle und nachhaltige Resonanz. In der deutschen Öffentlichkeit machte es Furore als Exempel nationaler Begeisterung und des Heldenmutes junger Kriegsfreiwilliger.

Nachdem Sie sich mit dem Mythos von Langemarck vertraut gemacht haben, erscheint er Ihnen einerseits hinreichend begrenzt für eine Hausarbeit. Andererseits bietet er noch immer vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten, so dass Sie sich zu einer gezielten Recherche entschließen:

Abb. 13: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC des hbz, Stichwortsuche Kriegsbegeisterung

Durchforsten Sie bereits erfasste Literatur (die erwähnten Handbücher sowie Ihre Treffer zu den Schlagworten Kriegswahrnehmung und Kriegsbegeisterung) gezielt nach Informationen und weiterführender Literatur zu Langemarck. Nutzen Sie insbesondere Inhaltsverzeichnisse, Anmerkungen, Literaturangaben und Indices.

Durchforsten Sie bereits erfasste Literatur (die erwähnten Handbücher sowie Ihre Treffer zu den Schlagworten Kriegswahrnehmung und Kriegsbegeisterung) gezielt nach Informationen und weiterführender Literatur zu Langemarck. Nutzen Sie insbesondere Inhaltsverzeichnisse, Anmerkungen, Literaturangaben und Indices.

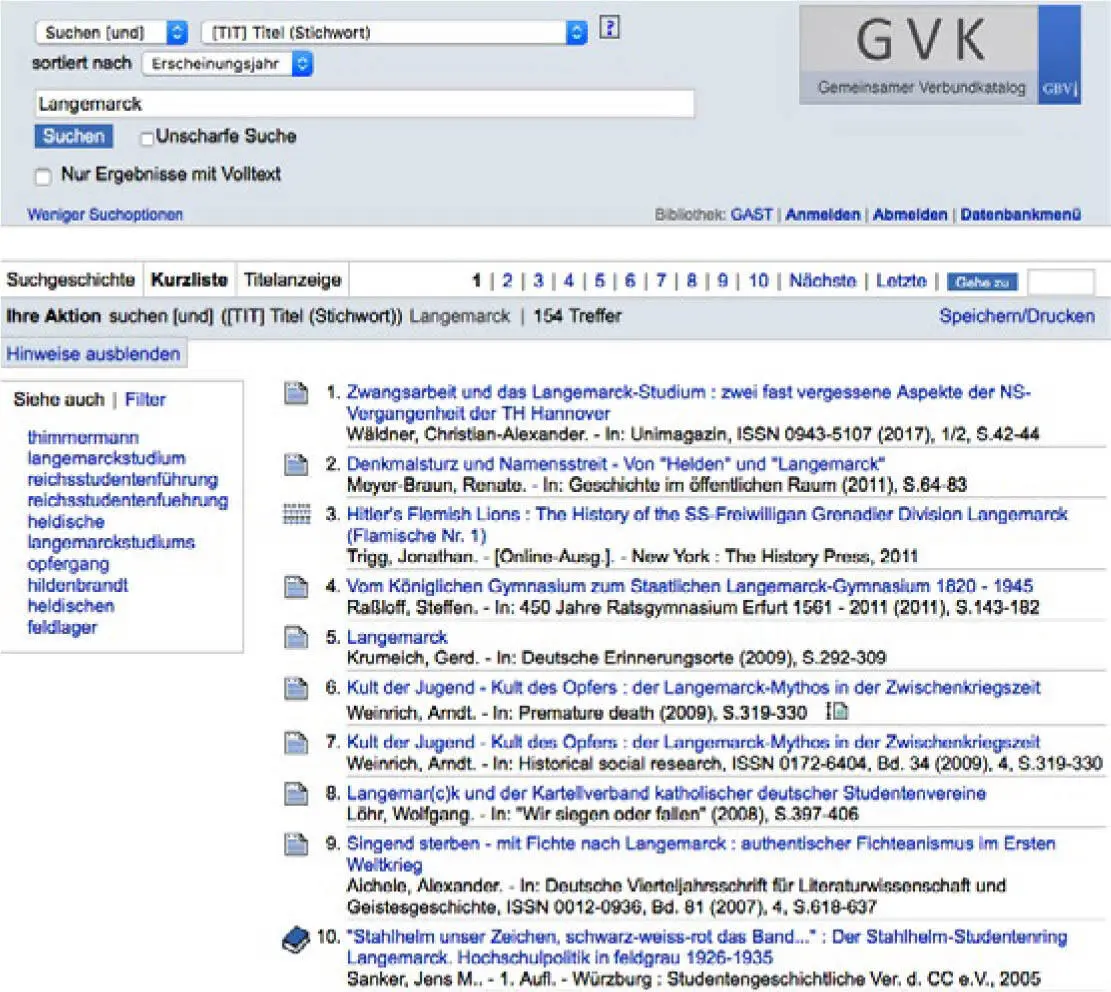

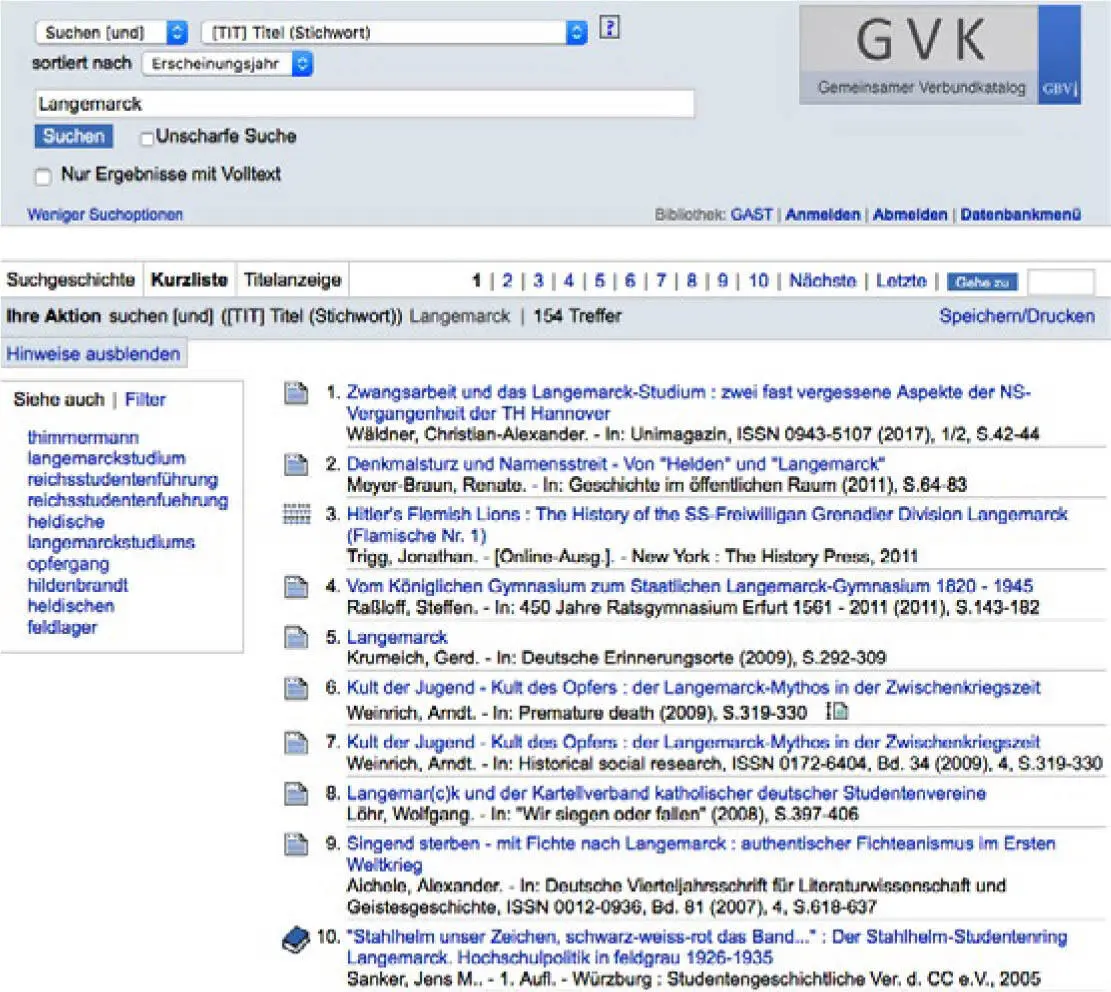

Durchsuchen Sie die gängigen Kataloge nach geeigneten Schlagworten. In unserem führt der Suchbegriff „Langemarck“ schon zu zahlreichen Treffern. Denken Sie dennoch an alternative Begriffe und Schreibweisen („Langemark“, „Bixschote“).

Durchsuchen Sie die gängigen Kataloge nach geeigneten Schlagworten. In unserem führt der Suchbegriff „Langemarck“ schon zu zahlreichen Treffern. Denken Sie dennoch an alternative Begriffe und Schreibweisen („Langemark“, „Bixschote“).

Nutzen Sie einschlägige Aufsatzdatenbanken und Fachportale! So bietet etwa historicum.netein eigenständiges Themenportal zum Ersten Weltkrieg, das Sie nicht nur auf Literatur, sondern auch auf Quellen (darunter digitalisierte Feldpostkarten) verweist.

Nutzen Sie einschlägige Aufsatzdatenbanken und Fachportale! So bietet etwa historicum.netein eigenständiges Themenportal zum Ersten Weltkrieg, das Sie nicht nur auf Literatur, sondern auch auf Quellen (darunter digitalisierte Feldpostkarten) verweist.

Obschon Sie nun sicherlich schon reichlich Material gefunden haben, können Sie in einer freien Internetrecherche beispielsweise Wikipedia (Artikel: Mythos von Langemarck) und Google beziehungsweise Google-Books oder Google-Scholar bemühen. Gleichen Sie beispielsweise die Literaturangaben des Wikipedia-Artikels mit Ihren eigenen ab. Decken sie sich? Haben Sie etwas Wichtiges übersehen?

Obschon Sie nun sicherlich schon reichlich Material gefunden haben, können Sie in einer freien Internetrecherche beispielsweise Wikipedia (Artikel: Mythos von Langemarck) und Google beziehungsweise Google-Books oder Google-Scholar bemühen. Gleichen Sie beispielsweise die Literaturangaben des Wikipedia-Artikels mit Ihren eigenen ab. Decken sie sich? Haben Sie etwas Wichtiges übersehen?

Gerade bei historisch brisanteren Einträgen lohnt sich auch ein Blick in die Versionsgeschichte beziehungsweise den Diskussionsverlauf bei Wikipedia. In der ersten Version aus dem Jahr 2004 war das Zitat aus dem Heeresbericht noch ohne Nachweis angegeben gewesen, ehe am 21. August 2007 ein Verweis auf einen wissenschaftlichen Artikel eingefügt wurde. 33 Blinde Übernahme kann zu peinlichen Ergebnissen führen – in besagtem Wikipedia-Eintrag etwa noch immer, wenn Sie den Bericht der Obersten Heeresleitung über die angegebenen Weblinks erschließen: 34 Dann geraten Sie auf eine obskure Website 35 statt auf eine wissenschaftliche Edition!

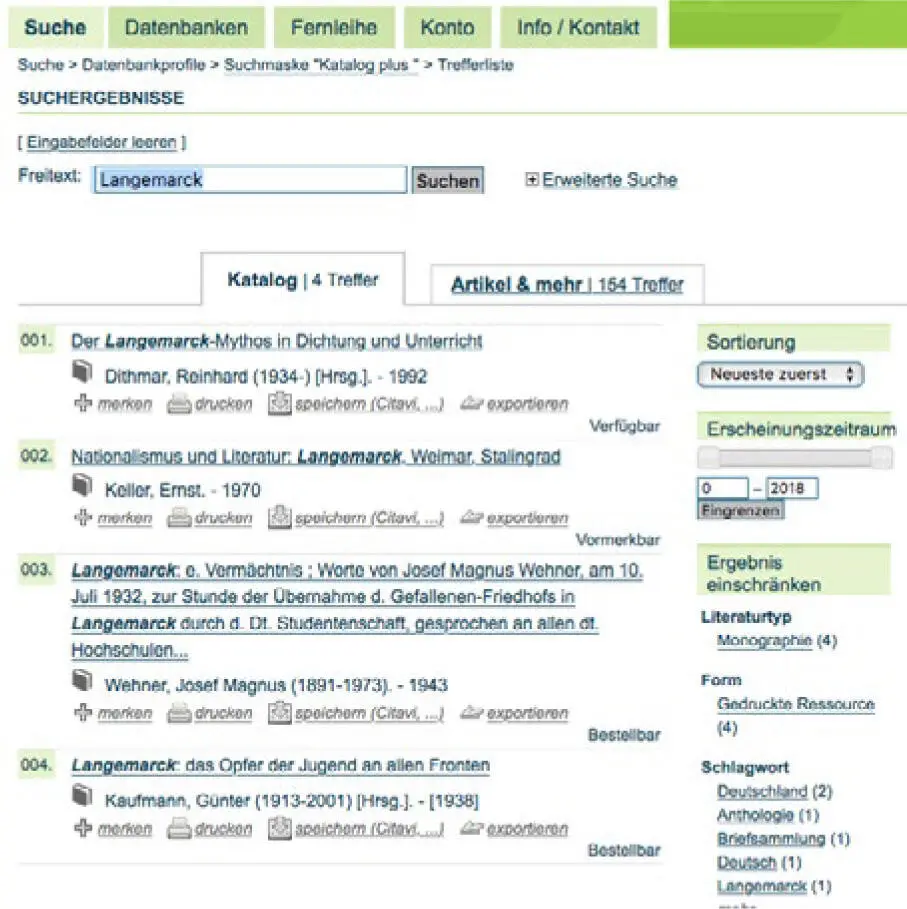

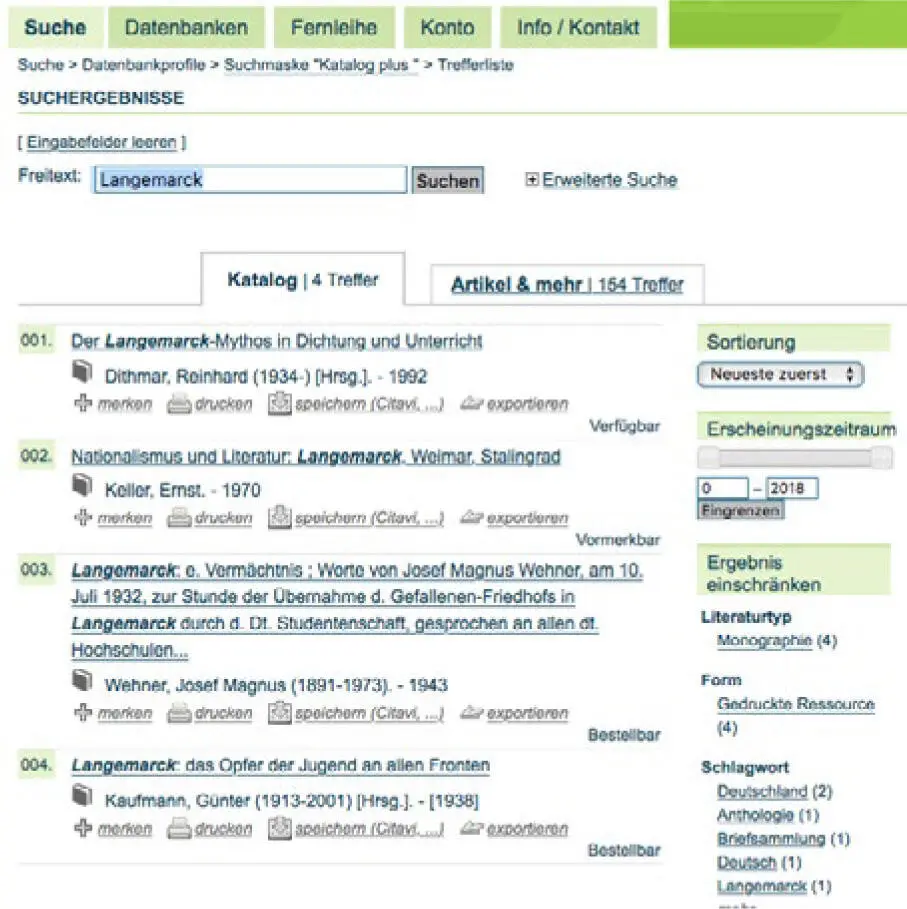

Vergleichen Sie die beiden Trefferbilder auf Basis eines Verbund-kataloges ( Abb. 14) und eines lokalen OPAC ( Abb. 15). Achten Sie insbesondere auf folgenden Treffer: Kaufmann, Günther: Langemarck. Das Opfer der Jugend an allen Fronten, Berlin 1938. Wie würden Sie dieses Werk einordnen? Als Literatur? Als Quelle?

Abb. 14: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC des GBV, Titelstichwortsuche „Langemarck“

Am Ende dieses Prozesses könnte Ihre Literaturliste um folgende Titel angewachsen sein (zugleich neuerliche Anfangspunkte für weitere Schneeballverfahren!):

Bienert, Hans: Realität und Mythos im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Langemarck/Ypern, in: Leviathan, Band 44 (2016), S. 97–125.

Bienert, Hans: Realität und Mythos im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Langemarck/Ypern, in: Leviathan, Band 44 (2016), S. 97–125.

Dithmar, Reinhard: Der Langemarck-Mythos in Dichtung und Unterricht, Neuwied u. a. 1992.

Dithmar, Reinhard: Der Langemarck-Mythos in Dichtung und Unterricht, Neuwied u. a. 1992.

Faber, Michael (Hg.): Kriegs(er)leben im Rheinland. Zwischen Begeisterung und Verzweiflung (1914 – Mitten in Europa: Das Rheinland und der Erste Weltkrieg. Ausstellungskatalog LVR-Freilichtmuseum Kommern, 29. Juni 2014 bis 18. Oktober 2015), Köln 2014.

Faber, Michael (Hg.): Kriegs(er)leben im Rheinland. Zwischen Begeisterung und Verzweiflung (1914 – Mitten in Europa: Das Rheinland und der Erste Weltkrieg. Ausstellungskatalog LVR-Freilichtmuseum Kommern, 29. Juni 2014 bis 18. Oktober 2015), Köln 2014.

Abb. 15: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC der Universitätsbibliothek Wuppertal, freie Suche nach „Langemarck“. Achten Sie auf die massiven Treffer-Unterschiede, die allein in diesem Auszug zu den Rechercheergebnissen im OPAC des hbz oder des GBV erscheinen.

Читать дальше

Tagebücher oder Memoiren – wie Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, wegen der komplexen Entstehungsgeschichte unbedingt in der kritischen Edition zu nutzen. 28 Jünger, für den der Erste Weltkrieg zum großen Thema seines Œuvres wurde, hat unter anderem auch in „Das Wäldchen 125“ (1924) und in Bildbänden 29 seine Kriegsansichten verbreitet.

Tagebücher oder Memoiren – wie Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, wegen der komplexen Entstehungsgeschichte unbedingt in der kritischen Edition zu nutzen. 28 Jünger, für den der Erste Weltkrieg zum großen Thema seines Œuvres wurde, hat unter anderem auch in „Das Wäldchen 125“ (1924) und in Bildbänden 29 seine Kriegsansichten verbreitet.