Museen wie etwa dem Imperial War Museum mit einem Photo-Archiv ( https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205088323)

Museen wie etwa dem Imperial War Museum mit einem Photo-Archiv ( https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205088323)

Portalen wie historicum.net( https://www.historicum.net/themen/erster-welt-krieg/quellen/feldpostkarten-agv-muenchen) oder clio-online ( https://www.hsozkult.de/webreview/id/rezwww-163 23 )

Portalen wie historicum.net( https://www.historicum.net/themen/erster-welt-krieg/quellen/feldpostkarten-agv-muenchen) oder clio-online ( https://www.hsozkult.de/webreview/id/rezwww-163 23 )

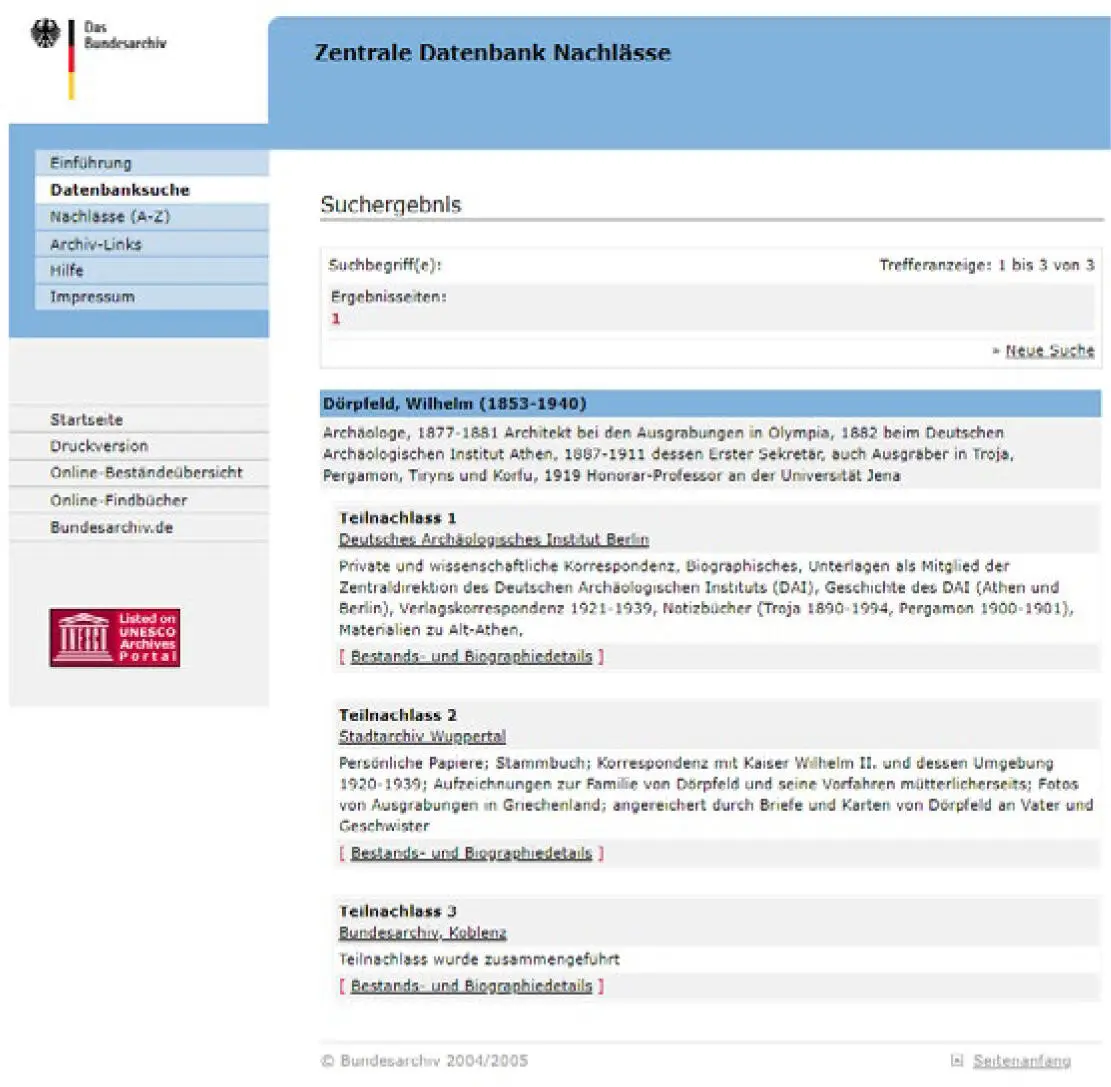

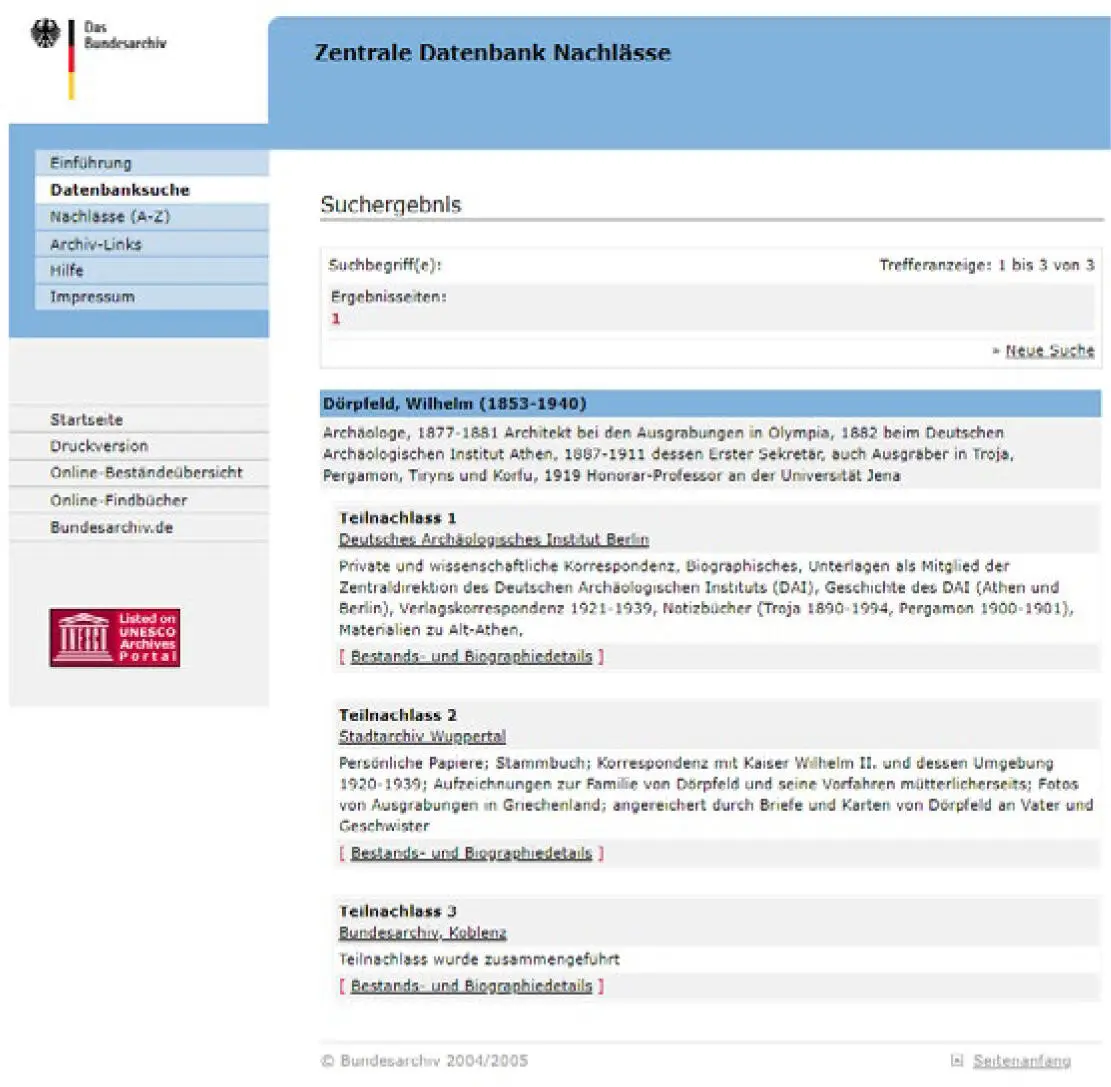

Nachlässen wie demjenigen des Archäologen Wilhelm Dörpfeld (1853–1940): Im Wuppertaler Stadtarchiv liegt eine Kladde zur Kriegsschuldfrage, in der Dörpfeld nach 1918 Material zur Rechtfertigung Deutschlands gegen den Vorwurf der Alleinschuld sammelte. Diesen und weitere Treffer zeigt etwa die Nachlassdatenbank des Bundesarchivs an.

Nachlässen wie demjenigen des Archäologen Wilhelm Dörpfeld (1853–1940): Im Wuppertaler Stadtarchiv liegt eine Kladde zur Kriegsschuldfrage, in der Dörpfeld nach 1918 Material zur Rechtfertigung Deutschlands gegen den Vorwurf der Alleinschuld sammelte. Diesen und weitere Treffer zeigt etwa die Nachlassdatenbank des Bundesarchivs an.

Abb. 4: Screenshot: Zentrale Datenbank Nachlässe, Bundesarchiv

Mutatis mutandis gilt dies auch für andere Zeiten und andere Themen: Für eine Studie zur Münzprägung des Kaisers Augustus wird man gezielt einschlägige Münzcorpora zur Hand nehmen, zur Politik Kaiser Heinrichs IV. die Regesten seiner Urkunden und für das Ende des Dreißigjährigen Krieges die Acta Pacis Westphalicae. In diesen Beispielen würden Sie etwa hier fündig:

Roman Imperial Coinage (RIC): Sutherland, Carol H. V. (Hg.): Roman Imperial Coinage, Band 1: From 31 BC to AD 69, London 1984. Ergänzendes digitales Angebot: http://numismatics.org/ocre

Roman Imperial Coinage (RIC): Sutherland, Carol H. V. (Hg.): Roman Imperial Coinage, Band 1: From 31 BC to AD 69, London 1984. Ergänzendes digitales Angebot: http://numismatics.org/ocre

Regesta Imperii: http://www.regesta-imperii.de, etwa den Teilband: Böhmer, Johann F.: Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024–1125. Tl. 2: 1056–1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) – 1106. 5. Lief.: Die Regesten Rudolfs von Rheinfelden, Hermanns von Salm und Konrads (III.), Wien/Weimar/Köln 2018.

Regesta Imperii: http://www.regesta-imperii.de, etwa den Teilband: Böhmer, Johann F.: Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024–1125. Tl. 2: 1056–1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) – 1106. 5. Lief.: Die Regesten Rudolfs von Rheinfelden, Hermanns von Salm und Konrads (III.), Wien/Weimar/Köln 2018.

Acta Pacis Westphalicae, hg. v. der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, 48 Bände, Münster 1962 ff. Digital via: http://www.pax-westphalica.de

Acta Pacis Westphalicae, hg. v. der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, 48 Bände, Münster 1962 ff. Digital via: http://www.pax-westphalica.de

Ein solches Vorgehen braucht Vorwissen und Vertrautheit mit den verfügbaren Editionen und Archiven. Wo dieses fehlt, führt bei der systematischen Quellensuche der Umweg über die Literatur am schnellsten zum Ziel: Das bedeutet, Sie suchen – wie im folgenden Kapitel beschrieben – nach einschlägiger Literatur zu Ihrem Thema und werten deren Quellengrundlage über Anmerkungsapparate sowie gegebenenfalls die Indices aus.

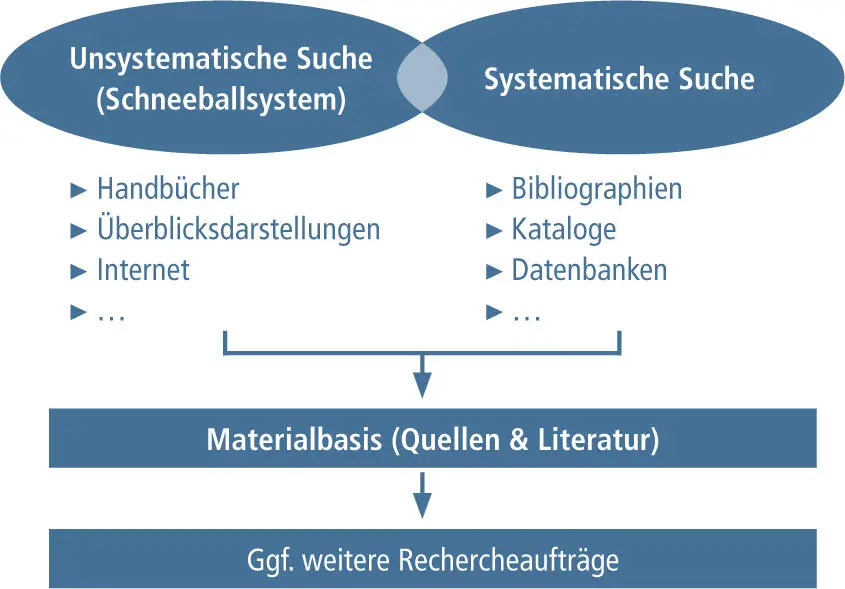

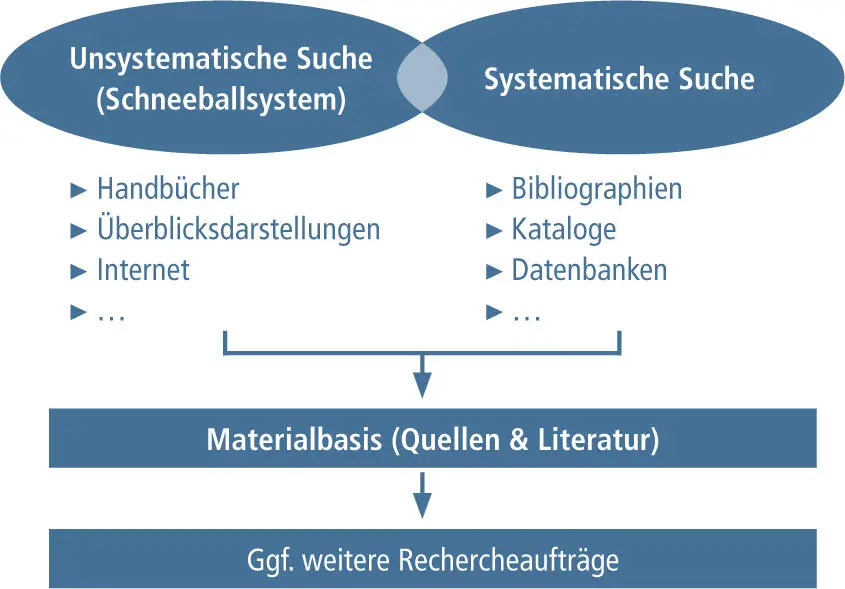

3. Formen der Literatur-Recherche

Grundsätzlich kann man bei der Suche nach Fachliteratur zwei Vorgehensweisen unterscheiden: die unsystematische Literaturrecherche (auch „Schneeballsystem“ genannt) und die systematische Literaturrecherche (über Kataloge, Datenbanken und einschlägige Bibliographien). In der Praxis ergänzen sich beide gegenseitig – bei der Erstellung Ihrer Materialgrundlage wie auch bei späteren Nachrecherchen.

Abb. 5: Formen der Literatur-Recherche

3.1 Die unsystematische Recherche

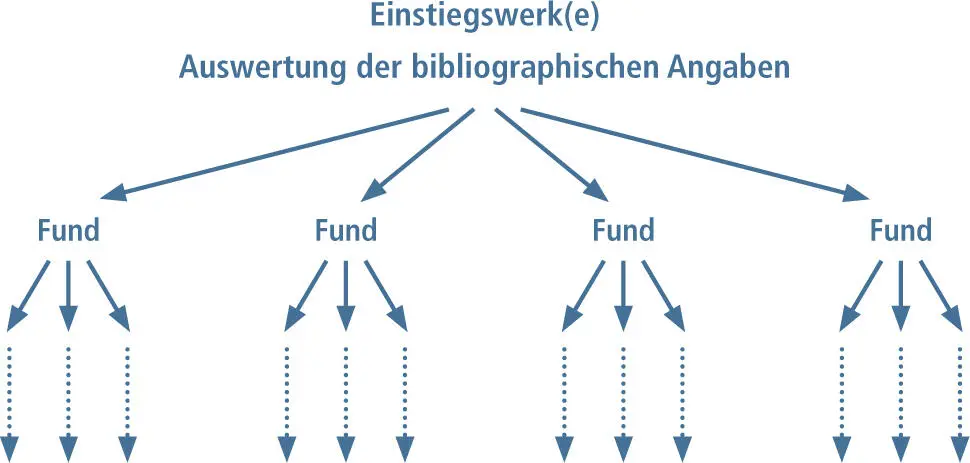

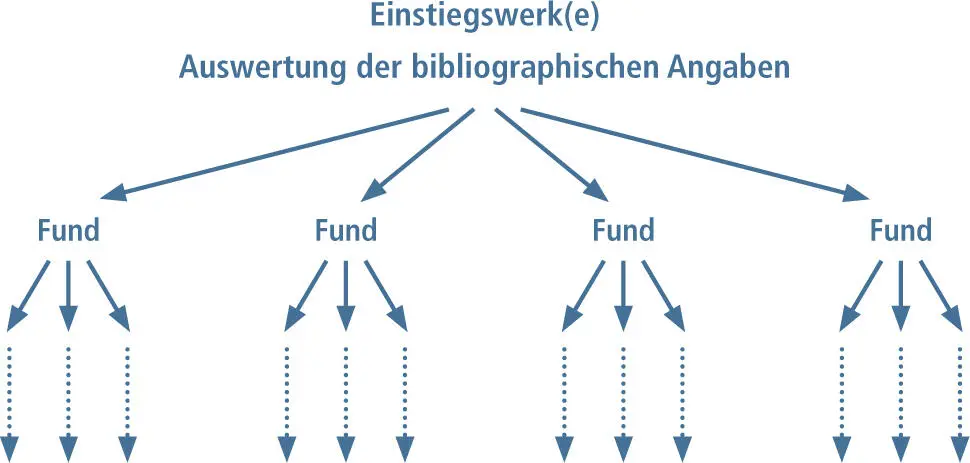

Bei der unsystematischen Recherche oder „Schneeballsuche“ wertet man den bibliographischen Apparat von einem oder mehreren, möglichst aktuellen und einschlägigen Werken aus: Handbücher, allgemeine Darstellungen, spezialisierte Aufsätze und andere Literatur verweisen ihrerseits auf weitere einschlägige Titel (und in Quellenverzeichnis sowie Anmerkungsapparat auch auf Quellen). Mit den daraus gewonnenen Angaben verfährt man wiederum ebenso und überprüft die jeweiligen Literaturverzeichnisse der nun eingesehenen Werke auf all’ jene Titel, die für das eigene Thema von Interesse sein könnten – von dort aus geht das Verfahren potentiell in immer weitere Runden. Die Qualität der erhaltenen Literatur hängt sowohl von der Aktualität der Ausgangswerke ab als auch von deren Einschlägigkeit. Beginnen Sie Ihre Suche also mit möglichst aktuellen Handbüchern und Einführungswerken. Aber nutzen Sie auch – sofern existent – jüngere Spezialstudien zu dem Thema, über das Sie recherchieren.

Abb. 6: Die Schneeballsuche

3.2 Die systematische Recherche

Waren früher gedruckte Bibliographien und Zettelkataloge die wichtigsten Hilfsmittel bei der systematischen Recherche, so sind es heute digitale Angebote – schon der hohen Frequenz an Neuerscheinungen wegen. Für manche Themen erscheinen zwar immer noch gedruckte Bibliographien, 24 doch bestätigen solche Ausnahmen mittlerweile eher die digitale Regel – wiewohl Bibliographien von Quellen 25 ihre Aktualität nicht verlieren. Zur Verfügung stehen Ihnen online jedenfalls:

Der lokale OPAC Ihrer Universitätsbibliothek (Online Public Access Catalogue).

Der lokale OPAC Ihrer Universitätsbibliothek (Online Public Access Catalogue).

Die deutschen Verbundkataloge.

Die deutschen Verbundkataloge.

Nationale und internationale Kataloge wie der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, die Kataloge ausländischer Nationalbibliotheken oder der Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK).

Nationale und internationale Kataloge wie der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, die Kataloge ausländischer Nationalbibliotheken oder der Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK).

Spezielle Fachdatenbanken und Fachportale insbesondere zur Recherche unselbständig erschienener Literatur.

Spezielle Fachdatenbanken und Fachportale insbesondere zur Recherche unselbständig erschienener Literatur.

Auch bei der systematischen Recherche gilt: Verlassen Sie sich niemals auf eine einzige Ressource, sondern verbinden Sie verschiedene Ressourcen miteinander. Ein flüchtiger Blick in den Seminarapparat der Veranstaltung mag zwar zur spontanen Ideenfindung geeignet sein, zählt aber keinesfalls als systematische Recherche!

Machen Sie sich zunächst klar, wonach Sie suchen. Benötigen Sie aktuelle Monographien zu Ihrem Oberthema? Suchen Sie schon nach spezifischer Forschungsliteratur wie Aufsätzen (also unselbständig erschienene Literatur)? Sind Sie auf der Suche nach Quellen zu Ihrem Thema? Oder brauchen Sie zunächst noch Hilfsmittel zur Bearbeitung der Quellen (wie Fachlexika, Kommentare et cetera)?

Je nach Stadium und Zweck Ihrer Recherche werden Sie zu unterschiedlichen Ressourcen und Suchstrategien greifen beziehungsweise diese miteinander kombinieren; verfeinern können Sie Ihre Recherchekünste natürlich mithilfe einschlägiger Literatur. 26 Verschiedene Typen von Katalogen, Datenbanken und Fachressourcen stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Achten Sie auf Änderungen, die sich in der weiteren Digitalisierung generell und speziell der Geschichtswissenschaft ergeben werden!

3.3 Lokale Kataloge der Universitätsbibliotheken

Читать дальше

Museen wie etwa dem Imperial War Museum mit einem Photo-Archiv ( https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205088323)

Museen wie etwa dem Imperial War Museum mit einem Photo-Archiv ( https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205088323)