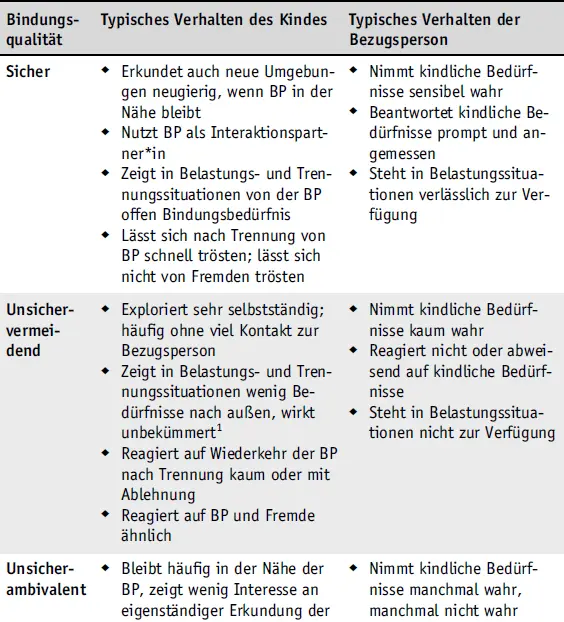

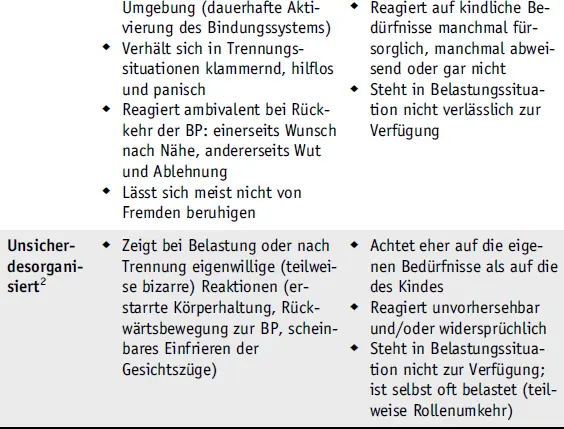

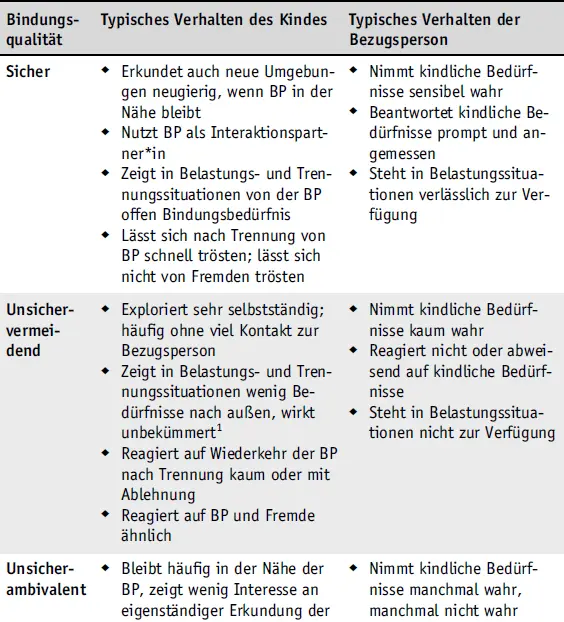

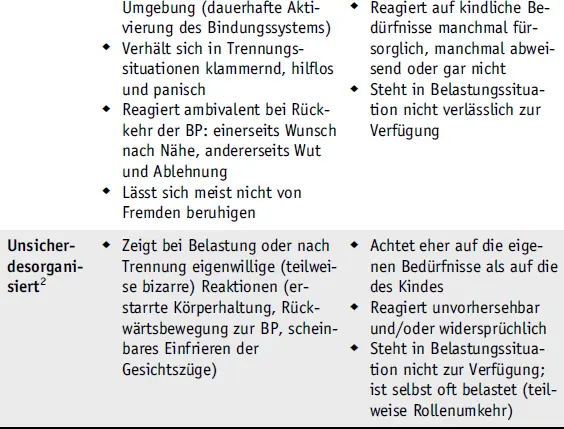

Tab. 2.2: Bindungsqualitäten und typische Verhaltensweisen von Kind und Bezugsperson (BP)

BindungsqualitätTypisches Verhalten des KindesTypisches Verhalten der Bezugsperson

Feinfühliges Interaktionsverhalten der Bezugsperson

In der Literatur werden verschiedene Einflussfaktoren (z. B. Qualität der Fürsorge der Bezugsperson, Merkmale des Kindes wie Temperament, familiäre Situation) auf die Bindungssicherheit von Kindern diskutiert (zusammenfassend Berk, 2011). Dabei wird ein Aspekt besonders herausgehoben, der auch im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung im frühpädagogischen Kontext bedeutsam ist: das feinfühlige Interaktionsverhalten der Bezugsperson (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974). Feinfühligkeit wird dabei über vier Merkmale definiert: 1. das Wahrnehmen des Befindens sowie der Bedürfnisse des Kindes, 2. die richtige Interpretation der kindlichen Verhaltensäußerungen unabhängig von den eigenen Bedürfnissen, 3. eine prompte Reaktion sowie 4. eine angemessene Reaktion auf die kindlichen Äußerungen, insbesondere im Hinblick auf das Alter bzw. den Entwicklungsstand sowie den in der Situation vorherrschenden Bindungsmodus (Bindungs- vs. Explorationsverhalten) des Kindes (Ainsworth, 2011; Ainsworth et al., 1974; vgl. auch Lengning & Lüpschen, 2012). Papoušek & Papoušek (1995) gehen davon aus, dass es bestimmte angeborene Kommunikationsformen (intuitive Kompetenzen) gibt, die Eltern und andere Bezugspersonen zur Verständigung mit einem Baby oder Kleinkind nutzen (z. B. Nachahmen/Spiegeln kindlicher Ausdrücke, Ammensprache) und die ihnen ein feinfühliges Eingehen auf das Kind erleichtern. Die Arbeiten anderer Autor*innen zeigen aber auch große interindividuelle Unterschiede im feinfühligen Verhalten (z. B. Ziegenhain, 2007) sowie Unterschiede zwischen Müttern und Vätern (Kindler & Grossmann, 2008) oder im Hinblick auf kulturelle Gepflogenheiten (zusammenfassend Berk, 2011).

2.2.2 Die Fachkraft-Kind-Beziehung

Inwiefern würden Sie Fachkraft-Kind-Beziehungen bindungsähnliche Eigenschaften zuschreiben? Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, was dagegen?

Auch im frühpädagogischen Kontext entwickeln Kinder emotional bedeutsame Beziehungen, wobei sowohl der Begriff der Fachkraft-Kind-Beziehung als auch der -Bindung verwendet und diese nicht immer trennscharf voneinander abgegrenzt werden (Wadepohl & Mackowiak, 2013; Weltzien et al., 2017).

In der Literatur herrscht aber Einigkeit darin, dass die (meisten) Kinder zu pädagogischen Fachkräften tragfähige Beziehungen eingehen, die häufig Elemente von Bindung beinhalten (Hörmann, 2014). Auch frühpädagogische Fachkräfte stellen für die Kinder eine ›sichere Basis‹ dar, auf deren Grundlage die Kinder ihre Umgebung erkunden und explorieren können, und bieten ihnen Sicherheit, Schutz und (Co-)Regulation in schwierigen, herausfordernden Situationen (Ahnert, 2007; Drieschner, 2011).

Aus bindungstheoretischer Sicht sind Fachkräfte sekundäre Bindungspersonen; sie ordnen sich hierarchisch hinter den primären Bezugspersonen ein. Bei Anwesenheit beider wendet sich das Kind deshalb bevorzugt an die primäre Bezugsperson (Ahnert, 2004, 2010).

Zudem weisen die Beziehungen zwischen Fachkräften und Kindern einige Besonderheiten auf: Im Gegensatz zur sich sehr früh entwickelnden und lebenslang bestehenden (dyadischen) Bindung zu den primären Bezugspersonen stehen Fachkräfte den Kindern zeitlich begrenzt und in einem spezifischen Kontext (in der Kita-Gruppe) als Beziehungspartner*innen zur Verfügung (Ahnert, 2010). Die Fachkräfte sind für die Kinder in diesem Kontext jedoch nicht immer verfügbar (z. B. aufgrund von Urlaub, Weiterbildung, Krankheit) und es sind auch Beziehungsabbrüche (z. B. durch Beschäftigungsverbote, Wechsel in eine andere Einrichtung/Betreuungsform) möglich. Untersuchungen weisen darauf hin, dass Kinder im institutionellen Kontext eher eine globale Beziehungsqualität zu allen Fachkräften der Gruppe entwickeln, die sich häufig auch dann nicht ändert, wenn ein Fachkraft-Wechsel stattfindet (zusammenfassend Ahnert, 2007).

Weiterhin zeichnen sich viele ältere Kinder am Ende der Krippenzeit und im Kindergarten durch ein großes Explorationsbedürfnis und einen deutlich gesteigerten Erkundungsradius sowie höhere Kompetenzen in der Selbstregulation (Selbstberuhigung) aus, sodass in der Frühpädagogik ein erweitertes Verständnis der Beziehungsgestaltung diskutiert wird (zusammenfassend Koch, 2013; Wadepohl, 2016).

Facetten der Beziehungsgestaltung in der Kita

Dieses erweiterte Verständnis definiert die Beziehungsaufgaben frühpädagogischer Fachkräfte über fünf Teilfacetten, die einerseits grundlegende Interaktions- und Kommunikationsweisen beinhalten (Zuwendung) und andererseits die aus der Bindungstheorie bekannte Balance zwischen Bindung (Sicherheit, Stressreduktion) und Exploration (Explorationsunterstützung, Assistenz) thematisieren (

Tab. 2.3 Tab. 2.3: Facetten der Fachkraft-Kind-Beziehung nach Ahnert (2007) FacetteBeschreibung

; Originalarbeit: Booth, Kelly, Spieker & Zuckerman, 2003). Auch wenn die Aufteilung der Fachkraft-Kind-Beziehung in diese fünf Facetten z. B. aufgrund hoher inhaltlicher Überschneidungen und damit verbundener Schwierigkeiten in der trennscharfen Beobachtung der Facetten mittlerweile nicht unumstritten ist (Wadepohl & Mackowiak, 2013), wird sie dennoch in vielen – auch praxisorientierten – Publikationen zur Veranschaulichung und Systematisierung genutzt (z. B. Ahnert, 2007; Becker-Stoll, Niesel & Wertfein, 2014; Drieschner, 2011; Hörmann, 2014; Lorber & Hanf, 2013).

Tab. 2.3: Facetten der Fachkraft-Kind-Beziehung nach Ahnert (2007)

FacetteBeschreibung

Sensitiv-responsives Interaktionsverhalten

Analog zur Feinfühligkeit in der Eltern-Kind-Bindung wird in der Frühpädagogik als wesentliche Voraussetzung zum Aufbau qualitativ hochwertiger Fachkraft-Kind-Beziehungen häufig ein sensitiv-responsives Interaktionsverhalten der Fachkräfte hervorgehoben (Remsperger, 2011; Remsperger-Kehm, 2017). Der Begriff der Responsivität bezieht sich dabei auf die Frage, ob die Fachkraft überhaupt eine Reaktion auf ein Kind bzw. eine vom Kind initiierte Interaktion zeigt; der Begriff der Sensitivität beschreibt, inwiefern die Reaktion der Fachkraft (mehr oder weniger) feinfühlig ist (Remsperger-Kehm, 2020).

So zeichnen sich Fachkräfte mit einem überwiegend sensitiv-responsiven Interaktionsverhalten

»durch deren hohes Interesse, konstantes Eingehen, gut verständliches Sprechen und Handeln, Engagement sowie den fortwährenden Blickkontakt mit Kindern aus […]. Interaktionen mit hoher Sensitiver Responsivität sind hinsichtlich Inhalt, Verlauf und Tempo durch die Kinder bestimmt. Die Fachkräfte geben den Kindern genügend Raum, um sich mitzuteilen, hören ihnen zu, lassen sie ausreden und unterbrechen mitunter auch eigene Handlungen. Zudem greifen sie die Gefühle der Kinder auf und stellen interessierte, gezielte und anregende Nachfragen« (Remsperger-Kehm, 2020, o. S.).

Читать дальше